Оригинал статьи: VI Всероссийская конференция «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей»

29–30 июня в Москве (ГК «Президент-Отель») состоялась очередная VI Всероссийская конференция «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей», организатором которой выступила компания «Россети» в партнерстве с АО «ОЭК» при содействии Электроэнергетического Совета СНГ. Бизнес-координатор мероприятия — журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение».

В 2020 году конференцию было решено не проводить из-за пандемии коронавируса, и это обстоятельство существенно повысило интерес экспертов электроэнергетики к мероприятию 2021 года. За два года, прошедших с прошлой конференции, у сотрудников и руководителей электросетевых компаний, производителей оборудования и материалов для электроэнергетики и научного сообщества накопилась масса вопросов для обсуждения, сформировался новый опыт эксплуатации и развития электрических сетей, применения различных видов оборудования, методик и технологий, повышающих эффективность функционирования распределительного электросетевого комплекса.

Как следствие, мероприятие объединило рекордное число участников (более 400 человек), прибывших не только из всех регионов России, но и из стран СНГ: Беларуси, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана. Участие иностранных коллег в конференции фактически придало ей международный статус.

Существенным образом расширился и круг вопросов, обсуждаемых на конференции. К ставшим уже традиционным темам развития сетей, их цифровой трансформации, развитию технологий работы под напряжением добавились решения по повышению надежности распределительных электрических сетей, оптимизации внутренних процессов электросетевых организаций при эксплуатации распределительных сетей, обсуждение основных мировых тенденций в соответствующих областях.

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4–20 КВ

Открыл конференцию и первый блок вопросов, посвященных основным задачам развития распределительных электрических сетей, Первый заместитель генерального директора — Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров. Он отметил высокую актуальность мероприятия, которое проводится ежегодно с 2014 года. На протяжении всех лет своей работы конференция привлекает большое число профессионалов, имеющих практический опыт управления и знающих все нюансы работы в электрических сетях, а также обладающих необходимыми знаниями для обеспечения инновационного развития распределительного электросетевого комплекса.

Андрей Майоров подчеркнул важную роль распределительного электросетевого комплекса в общей структуре энергосистемы: «Распределительные сети — это последняя миля, это наша связь с потребителем, и это накладывает на соответствующие организации особую ответственность в части обеспечения их надежного и качественного электроснабжения».

Задачи конференции — обсудить новые решения в области эксплуатации электрических сетей, развития соответствующих технологий строительства, совершенствования технической политики электросетевых компаний.

В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируются распределительные электрические сети номинальным напряжением 0,4–20 кВ:

– общая протяженность ЛЭП 0,4 кВ — более 800 тыс. км;

– общая протяженность ЛЭП 6–20 кВ — около 1 млн км.

Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, поддержав тезисы Андрея Майорова, отметил имеющую место диспропорцию между вложениями в содержание и развитие электрических сетей (20% от всего объема) соответствующих уровней напряжения и объемами выручки от услуг по передаче электрической энергии (до 80%). Подобные подходы к финансированию электросетевой деятельности в совокупности с новыми вызовами, связанными с климатическими изменениями, и требованиями, формируемыми со стороны потребителей, требуют постоянного поиска все более оптимальных и эффективных решений. Направления решения актуальных задач, обсуждаемые на конференции, позволяют профессионалам отрасли существенно продвинуться в достижении главной цели — создании высоконадежной и высокоэффективной сети.

Также в своем приветственном слове Евгений Грабчак подчеркнул важность и необходимость аккумулирования, систематизации и распространения передовых знаний и опыта в обсуждаемой области. В этом контексте Евгений Грабчак положительно высказался о проводимой журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» работе и выразил уверенность, что издание и в дальнейшем совместно с «Россетями» продолжит формирование актуальных дискуссионных площадок и публикацию наиболее ценных материалов и решений по итогам их проведения.

Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ Сергей Есяков подробно рассказал участникам конференции о законотворческой деятельности, проводимой в настоящее время. Высокая важность вопросов, актуальных для электросетевого комплекса, подтверждается имеющейся статистикой: 70% всех законопроектов в сфере энергетики касаются вопросов электроэнергетики и 60% из них — вопросов, затрагивающих электрические сети. Наиболее актуальными на сегодняшний день являются вопросы сокращения объемов перекрестного субсидирования (последние годы наблюдается обратная тенденция) и смежные экономические вопросы. Не менее важными для эффективной работы сетей являются вопросы оптимизации мощности, резервируемой потребителями. Большая группа вопросов касается темы консолидации электрических сетей. Требует определенной доработки Федеральный Закон № 522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Большие дискуссии уже длительное время идут вокруг чувствительной темы льготного технологического присоединения. По всем вопросам ведутся постоянные дискуссии, заинтересованные стороны приводят необходимые аргументы, позволяющие принять взвешенные решения.

Более подробно об основных направлениях такой работы, итогах работы Комитета в составе Госдумы 7-го созыва и планах по совершенствованию федерального законодательства на 8-й созыв читайте в интервью с Сергеем Есяковым «Развивать энергетическую инфраструктуру во благо потребителей».

Приветственное слово заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Дмитрия Фролова огласил заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора Евгений Бибин. Руководители ведомства выразили уверенность, что залог успешного решения возникающих проблем — это совместная слаженная работа: синхронизация и автоматизация процесса, актуализация нормативно-технической базы и, конечно же, обмен опытом между субъектами электроэнергетики. Проводимая конференция способствует выбору и внедрению совокупности эффективных технических, технологических и организационных требований и решений, обеспечивающих повышение эффективности, надежности, безопасности и экономичности передачи и распределения электроэнергии.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев акцентировал внимание участников конференции на новых требованиях, предъявляемых к распределительным электрическим сетям. Среди них — возрастающие требования со стороны потребителей к вопросам надежности и качества электроснабжения, развитию цифровых сервисов, ориентированных на повышение энергетической эффективности. Дополнительные импульсы разработке и внедрению новых гибких решений в распределительные электрические сети должно придать широкое распространение и стремительное повышение доступности установок малой генерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и систем аккумулирования энергии. В заключение своего вступительного слова Николай Дмитриевич напомнил собравшимся, что электроэнергетика — это своеобразный синтез физики и экономики. В этой связи задача всех работников отрасли — обеспечивать максимальные показатели эффективности, соответствующие вызовам времени.

Основные задачи для развития распределительных электрических сетей обозначил в своем докладе Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров. С учетом их технического состояния и требований, предъявляемых потребителями электрической энергии и общемировыми тенденциями, основными задачами, стоящими перед распределительным электросетевым комплексом, в настоящее время являются:

– обеспечение установленных уровней качества оказываемых услуг (SAIDI, SAIFI) и качества электрической энергии, поставляемой потребителям;

– обеспечение функционирования розничных рынков электрической энергии за счет обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей;

– оптимизация капитальных и операционных затрат в распределительных сетях за счет оптимизации технических и технологических решений при разработке проектной документации, применения современных технологий и видов оборудования, строительных конструкций и материалов;

– сокращение технологических потерь электрической энергии в распределительных электрических сетях до оптимального обоснованного уровня;

– развитие наблюдаемости распределительной электрической сети;

– обеспечение качественного автоматического регулирования напряжения, в том числе применение на удаленных участках накопителей энергии (СНЭ) в качестве средства регулирования напряжения (СРН);

– развитие технологии производства работ под напряжением в распределительных сетях 6–20 кВ;

– формирование сетей Minigrid;

– развитие интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством в части распределительных сетей 6–20 кВ;

– разработка типовых технических решений для проектирования.

Одновременно с этим Андрей Майоров отметил отсутствие в РФ современных норм технологического проектирования городских и сельских электрических сетей, а также нормативно-технической документации завершенного комплекса норм и требований для реализации режима нейтрали сетей 20 кВ, и необходимость их разработки и утверждения в ближайшее время. Помимо этого, в ближайшее время должно быть выполнено формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей комплексный подход к реализации мероприятий в зоне ответственности смежных сетей (генерирующих компаний, ТСО, потребителей), корректировка законодательного запрета на совмещение сетевыми компаниями деятельности по передаче электроэнергии и ее производству и формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей возможность использования систем накопления энергии как второго независимого источника питания для обеспечения повышенной категории надежности электроснабжения. Весь перечисленный пакет нормативно-правовых актов позволит существенным образом повысить гибкость и эффективность функционирования распределительных сетевых организаций.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ

Тема обеспечения и повышения надежности распределительных электрических сетей является актуальной во все времена и практически неисчерпаемой. Как отметил модератор конференции — ведущий эксперт журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение», заслуженный энергетик РФ Сергей Шумахер, распределительные электрические сети — это огромный инфраструктурный массив, который составляет 96% от протяженности всех электрических сетей России. Комплекс проблем обеспечения надежности такой обширной инфраструктуры охватывает и технические решения, и экономические вопросы, и задачи эффективного управления персоналом. Задача руководителей электросетевых предприятий — грамотно и всесторонне подходить к решению этих вопросов.

В этом году вновь пристальное внимание было уделено развитию электрических сетей напряжением 20 кВ и современным цифровым технологиям автоматизированного управления сетями.

С докладом об обеспечении надежного электроснабжения потребителей при развитии электрических сетей 20 кВ мегаполиса перед участниками Конференции выступил д.т.н., директор по технической политике и аудиту АО «ОЭК» Михаил Львов. Он напомнил собравшимся основные преимущества распределительных сетей 20 кВ, схемы и основные технические решения, применяемые при их построении.

При этом Михаил Юрьевич сделал акцент на особенностях работы сетей 20 кВ, связанных с подключением большого числа присоединений к одной секции шин, что характерно для развитой городской кабельной сети. При этом происходит значительное увеличение суммарного тока ОЗЗ секции шин, который становится сопоставим с током резистора. Соответственно, для схемы мощной подстанции, скомпонованной из нескольких секций шин и имеющей резистивное заземление нейтрали, необходимо учитывать возможность протекания больших емкостных токов подпитки от соседней секции шин при возникновении ОЗЗ. Данный фактор необходимо учитывать при организации релейной защиты соответствующих участков сети. Также, как следует из представленных результатов исследований, электрические сети 20 кВ с резистивным заземлением нейтрали через низкоомное заземление требуют разработки технических решений в части компенсации емкостных токов, отличных от решений для сетей с изолированной нейтралью.

Продолжил тему построения надежных сетей 20 кВ с резистивным заземлением нейтрали д.т.н., руководитель проекта Департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО «ОЭК» Александр Челазнов.

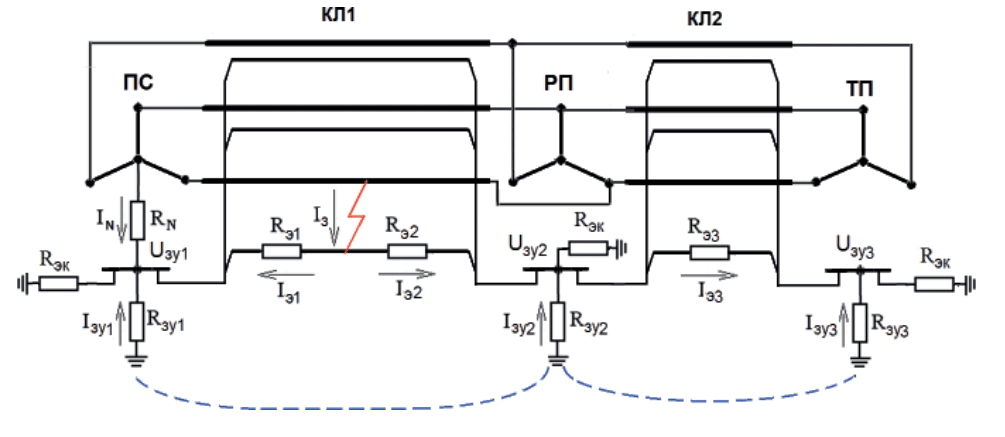

В докладе были рассмотрены факторы, влияющие на изменение напряжения повреждения оборудования в сетях 20 кВ и способы их компенсации или учета при построении сетей. Наиболее тяжелый случай наблюдается при замыкании в конце КЛ, когда ток резистора полностью замыкается через контуры ЗУ ПС и ТП (рисунок 1).

Установлена зависимость напряжения повреждения от количества КЛ 20 кВ, подключенных к шинам подстанции: увеличение количества КЛ, подключенных к шинам 20 кВ ПС, приводит к снижению напряжения повреждения за счет вытеснения части тока ЗУ в экраны подключенных КЛ. Для удаленных от питающего центра трансформаторных подстанций при увеличении количества КЛ необходимо контролировать значения напряжения повреждения, нормированные для заданных значений времени отключения повреждения. Исходя из этого, для обеспечения допустимого уровня напряжения повреждения распределительного пункта (130 В при tоткл = 1,0 с) к ЗУ РП 20 кВ должны быть подключены экраны не менее чем 4 КЛ. Такое же количество КЛ должно быть подключено к ТП (для обеспечения допустимого уровня напряжения повреждения 170 В при tоткл = 0,6 с).

О технических решениях при построении систем релейной защиты в сетях 20 кВ говорил главный специалист Департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО «ОЭК» Алексей Долгов.

Основными направлениями развития систем защит и автоматики являются повышение быстродействия отключения повреждений в сети, увеличение допустимого количества независимых селективных зон питающей части электрической сети, разработка технических решений, допускающих наличие режима многостороннего питания, сохранение в работе максимального количества потребителей, запитанных от ТП, не имеющих силовых выключателей и устройств защиты в распределительной сети, повышение быстродействия возобновления электроснабжения при повреждениях в сети и повышение наблюдаемости электрической сети.

Важной задачей для развития систем защиты является централизация вторичных систем. Также докладчиком были сделаны выводы о том, что при строительстве опорной распределительной сети мегаполиса целесообразно применять силовой кабель со встроенными оптическими волокнами, которые будут использоваться для целей защиты и автоматики сети, при внедрении цифровых технологий целесообразно систематизировать программно-аппаратные комплексы для выполнения всех функций вторичных информационных систем (РЗА, АИИСКУЭ, ТМ, ККЭ и т.д.) и перераспределить существующие функции РЗА, дополнив новыми (ДЗШ, ДЗЛ). Также с целью снижения стоимости, повышения наблюдаемости и управляемости объектов важно сформировать для сети 20 кВ типовые проекты с простыми алгоритмами.

Доклад о возможностях построения абсолютно селективной релейной защиты при однофазном замыкании на землю в сети 6–10 кВ сделал к.т.н., доцент кафедры РЗиАЭ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Ян Арцишевский.

Был предложен путь использования маломощного и малогабаритного резистора (1 кОм, 1 кВт, Iр = 0 А) с тиристорным коммутатором для формирования зондирующего наложенного импульсного тока с кодоимпульсной модуляцией, который обеспечивает селективность РЗ в сетях ВЛ и КЛ, быстроту ОМП в сетях ВЛ и единство технологии для сетей различной конфигурации.

Опытом внедрения системы автоматического восстановления сети в г. Казани поделился с участниками конференции заместитель директора по строительству распределительных сетей филиала АО «Сетевая компания» — Дирекция строящихся объектов Сиринат Шагеев.

Шагеев С.Р.

Сетевой компанией в Казани выбран комплексный подход развития электросетевого комплекса компании — от ПС до конечного потребителя. Также реализуется концепция автоматизации объектов распределительной сети, предусматривающая полное оснащение системой телеуправления объектов: ПС 110–500 кВ, распределительные пункты, узловые ТП с количеством присоединений в РУ-6/10 кВ более 4, ТП, где имеются нормальные разрывы и ТП, откоторых осуществляется электроснабжение особо значимых потребителей. Системой теленаблюдения обеспечиваются в дополнение к предыдущим реконструируемые и вновь вводимые ТП, а также прочие ТП.

Таким образом, реализован инновационный подход к автоматизации, обеспечивающий управляемость и наблюдаемость всей сети при реконструкции не более 30% оборудования. Это существенным положительным образом влияет на показатели надежности сетей.

Ежегодные затраты на реализацию проекта составляют порядка 600–850 млн руб. По расчетам компании, достижение целевой модели автоматизации сети позволит снизить ПSAIDI на 42% (с 1,9 до 1,1) и ПSAIFI на 24% (с 0,9 до 0,68).

Аналогичный опыт приобретен сотрудниками компании «Россети Юг». Опытом реализации достаточно простого решения по повышению наблюдаемости трансформаторных подстанций в рамках проекта дистанционного контроля состояния оборудования поделился Первый заместитель директора — главный инженер филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго» Дмитрий Мещеряков.

По полученным данным, установка на ТП 10–6 кВ комплектных шкафов МКП в совокупности с комплексным подходом к автоматизации производственных процессов позволяет достигать существенных результатов по снижению технологических и коммерческих потерь, выявлению технологических нарушений и недоотпуска электроэнергии потребителям за счет наиболее быстрого реагирования персонала. В свою очередь, это повысит операционную эффективность компании и позволит улучшить качество обслуживания потребителей.

Огромное количество вопросов реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» обсуждалось в рамках предыдущей, V конференции «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей». Во время дискуссий 2019 года участники обсудили множество идей и решений по реализации концепции, в том числе проекты «Цифровой РЭС», «Цифровой электромонтер», внедрения гибридной цифровой сети передачи данных и другие. Тогда же по итогам конференции было принято решение о переходе к активной фазе реализации этих проектов.

В развитие этого решения, о результатах проекта создания цифрового РЭС в Республике Крым рассказал собравшимся заместитель руководителя рабочей группы EnergyNet по направлению «Гибкие и надежные сети» Алексей Чалый.

В ходе проекта была выполнена трансформация распределительной электрической сети с созданием автокластерной сети в районе Евпатории, создана цифровая модель сети для диспетчерского управления и ситуационного моделирования, настроено соответствующее программное обеспечение.

В результате выполнения проекта удалось вывести из эксплуатации или произвести замену критически изношенного оборудования подстанций 35/10 кВ и линейных разъединителей 10 кВ, обеспечить доступность трансформаторной мощности и нормативное качество электроэнергии в нормальных и резервных режимах для всех потребителей. Одновременно удалось снизить SAIDI более, чем в 8 раз, нагрузочные потери на 52%, время ликвидации аварий на 37%. При этом суммарные затраты по модернизации сети составляют ~50% от суммарных затрат с использованием традиционных технологий (предполагая необходимость замены изношенного оборудования подстанций и обеспечение доступности). Более подробно о проекте читайте в статье «Пилотный проект цифрового РЭС в Республике Крым. Новые технологии и основные результаты».

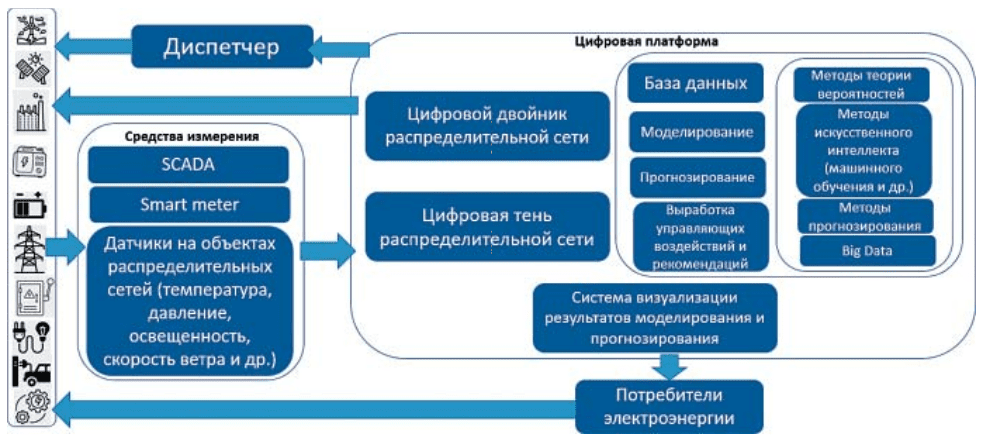

Принятый всеми электросетевыми компаниями России вектор на цифровизацию объектов распределительного электросетевого комплекса призван существенным образом улучшить надежность электрических сетей. О принципах формирования цифровой платформы для управления надежностью распределительных электрических сетей в современных условиях эксплуатации (рисунок 2) говорил Дмитрий Крупенев, к.т.н., заведующий лабораторией надежности топливо- и энергоснабжения ИСЭМ СО РАН.

Цифровая платформа управления надежностью распределительных сетей — это программное многоагентное пространство, в котором агенты (сетевые компании, ремонтные компании, генераторы, потребители и др.) могут взаимовыгодно взаимодействовать друг с другом для максимизации уровня надежности распределительных сетей и поддержания надежности электроснабжения потребителей на требуемом уровне.

В направлении управления надежностью распределительных электрических сетей цифровые платформы решают следующие задачи:

– прогнозирование параметров энергетического оборудования, влияющих на их надежность (в том числе в целях краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования);

– оценка надежности текущего режима распределительной сети (отображение результата на цифровой панели) в текущем режиме и на перспективу;

– автоматическое переконфигурирование распределительной сети при предаварийных и аварийных состояниях;

– автоматическая настройка РЗА под текущую конфигурацию сети;

– рекомендации диспетчеру по управляющим воздействиям;

– корректировка планов ремонтов энергетического оборудования;

– выработка рекомендаций потребителям электроэнергии по потреблению (накоплению, выработке) электроэнергии;

– рекомендации по устранению узких мест в распределительной сети, формирование планов развития.

О возможностях современных информационных систем для ситуационного управления распределительными сетями

0,4–20 кВ рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационномууправлению «Россети Центр»

Ярослав Юриков.

Исходя из современных требований, такие системы должны обеспечивать возможности управления режимами сети, управления бригадами и авариями, в том числе реализуя функции прогнозирования времени ликвидации аварий и оценки аварийного резерва. Такая система требует совместной работы большого числа информационных комплексов, систем объективного контроля, взаимодействия с потребителями, ГИС и других.

Докладчик подробно рассказал о возможностях интеграции различных систем, уже сейчас работающих на предприятиях энергетики, а также сделал вывод о нецелесообразности и низкой эффективности создания одной комплексной

информационной системы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

Большое внимание в этом году было уделено вопросам повышения эффективности функционирования распределительного электросетевого комплекса.

Перед началом обсуждения перед участниками конференции выступил д.т.н., профессор, главный научный сотрудник «НТЦ Россети ФСК ЕЭС» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС») Валерий Воротницкий, который напомнил собравшимся, что мероприятия по повышению энергетической эффективности в распределительных сетях — это комплексная технико-экономическая задача, включающая в себя повышение надежности, качества, доступности и экономичности электроснабжения потребителей. Ключевым элементом такой программы в вопросах снижения потерь электрической энергии является установка интеллектуальных систем учета. В настоящее время во всех ДЗО компании «Россети» идет активная работа по оснащению такими системами учета всего контура коммерческого учета. Ежегодные затраты составляют порядка 20 млрд руб. Подробная информация опубликована в статье «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в распределительных электрических сетях нового технологического уклада».

Накопленным опытом в области анализа величин потерь электрической энергии в распределительной сети, выявления и локализации соответствующих объектов и участков сети, планирования маршрутов по выявлению бездоговорного и (или) безучетного потребления электроэнергии в сетях и реализации соответствующих мероприятий по снижению потерь, в том числе с использованием современных цифровых решений, с участниками конференции поделились генеральный директор АО «ЮРЭСК» Михаил Козлов, начальник Департамента технологического развития и инноваций «Россети Северо-Запад» Владимир Копылов, начальник Департамента реализации услуг и учета электро энергии ПАО «Россети Волга» Вячеслав Гвоздев, начальник отдела анализа потерь электроэнергии АО «Сетевая компания» Тимур Мусаев и заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россетти Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Виталий Акуличев.

Козлов М.С.

Копылов В.А.

Гвоздев В.А.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности в распределительных сетях также включают:

– сокращение протяженности электрических сетей 0,4 кВ за счет приближения к потребителям напряжения 6–20 кВ путем применения столбовых трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ;

– применение энергоэффективного электротехнического оборудования, в том числе распределительных трансформаторов с магнитопроводами из аморфной стали и уменьшенными потерями холостого хода, а также трансформаторов с симметрирующими обмотками;

– применение новых типов регулируемых компенсирующих и симметрирующих устройств на основе современной силовой электроники;

– внедрение управляемых автоматически секционируемых электрических сетей с применением реклоузеров;

– развитие малой (распределенной) генерации оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности.

Мусаев Т.А.

Акуличев В.О.

Панфилов Д.И.

Дмитрий Панфилов, д.т.н., профессор, заместитель генерального директора по науке АО «ЭНИН» представил участникам конференции устройства силовой электроники для управления режимами работы и обеспечения качества электрической энергии в распределительных сетях. Подробная информация опубликована в статье «Устройства силовой электроники для управления режимами работы и обеспечения качества электрической энергии в распределительных сетях».

ОПТИМИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Нововведением текущего года стало повышенное внимание всех участников конференции не только к решению технических задач для обеспечения надежности сетей, но и к многочисленным вопросам оптимизации как схем сетей, так и внутренних процессов. На сегодняшний день в компаниях накоплен существенный ресурс для подобной оптимизации практически по всем направлениям, начиная с технологий построения сетей и заканчивая вопросами их эксплуатации.

О ключевых направлениях оптимизации операционных расходов распределительных электросетевых компаний рассказал собравшимся заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ПАО «Россети Кубань» Алексей Мишанин. Докладчик выделил пять основных направлений:

1) снижение затрат на плановый ремонт (или уход от планового ремонта) с перераспределением затрат на более приоритетные объекты и мероприятия в условиях ограниченных финансовых средств при тарифном регулировании — применение современного «необслуживаемого» оборудования, новых технических решений и изменение законодательства;

2) снижение рисков возникновения аварийных ситуаций — реализация мероприятий, повышающих надежность электрических сетей при ремонте и реконструкции электроустановок;

3) снижение затрат на аварийно-восстановительные работы — реализация мероприятий, которые при аварии позволят в кратчайшие сроки определить место повреждения и/или выделить поврежденный участок;

4) снижение затрат на оформление разрешительной документации;

5) контроль за качеством строительства объекта, применение оптимальных технических решений, снижающих затраты на эксплуатацию в будущем.

С учетом этих направлений, Алексеем Александровичем были вынесены предложения по внесению уточнений и корректировок в Правила технической эксплуатации (ПТЭ), Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Лесной Кодекс РФ, Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (ПОТОиРОЭ) и ГОСТ 18322-2016 «Капитальный ремонт».

О типовых технических решениях, способствующих ускорению строительства и вводу новых объектов электросетевой инфраструктуры рассказал директор Департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северный Кавказ» Олег Харебов.

С целью оптимизации капитальных расходов электросетевых компаний рекомендовано применять:

– типовые решения при строительстве трансформаторных подстанций;

– типовые конструктивные решения установки опор, типовые узлы крепления проводов и арматуры;

– типовые схемы распределительных устройств;

– замену сталеалюминиевых проводов на провода с повышенной пропускной способностью, в том числе высокотемпературные, при необходимости увеличения пропускной способности без строительства новой ВЛ.

В определенной степени позволят оптимизировать затраты на создание и эксплуатацию сетей новые виды кабельной продукции, обладающие улучшенными эксплуатационными характеристиками. О возможностях применения силовых трехжильных кабелей на напряжение 10 кВ и 20 кВ с жилами секторной формы рассказал руководитель испытательного центра ОАО «ВНИИКП» Алексей Сливов.

Кабели с секторными жилами обладают повышенной пропускной способностью по сравнению с традиционными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена с круглыми жилами и кабелями с бумажной пропитанной изоляцией. Электрическая прочность кабелей с круглой и секторной жилой на напряжение 10 кВ в исходном состоянии, после 1-го года и после 2-го года электрохимического старения, а также после термического старения при температуре 130°С в течение 8760 ч (1 год) и температуре 150°С в течение 1000 ч в целом сопоставимы.

Важным преимуществом кабелей с секторными жилами является уменьшение радиуса изгибов при прокладке, что позволяет использовать их в стесненных городских условиях. Также к преимуществам таких кабелей могут быть отнесены: снижение стоимости кабельной продукции, снижение трудозатрат при прокладке, возможность использования труб меньшего диаметра, снижение электрических потерь за счет наличия общего экрана и снижение затрат на кабельную арматуру.

Из недостатков таких кабелей выявлены значительное усложнение монтажа в кабельных приямках и кабельных ячейках небольшого размера, необходимость монтажа дополнительного крепления для кабеля в кабельных приямках и кабельных ячейках небольшого размера и увеличение влияния квалификации персонала на качество монтажа муфт из-за отсутствия специнструмента для среза кромки электропроводящего экрана.

О возможностях сокращения операционных расходов (OPEX) распределительных электросетевых компаний через внедрение системы автоматизации и управления быстродействующим вводом резерва в кабельной сети 6–10 кВ говорил заместитель главного инженера по распределительным сетям ПАО «Россетти Ленэнерго» Игорь Байрамов.

Операционные затраты снижаются за счет минимизации действий ОВБ по выявлению поврежденного элемента, сокращение расходов ГСМ, сокращение затрат на ремонты КЛ (в случае многоместных повреждений).

Также, по мнению докладчика, при внедрении резистивного заземления нейтрали и применении селективной релейной защиты при ОЗЗ, действующей на отключение, становится возможным использование быстродействующего ввода резерва в кабельной сети. За счет этого расширяются возможности автоматизации распределительной сети, что позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей и сократить недоотпуск электроэнергии. Дополнительный эффект дает установка индикаторов прохождения тока однофазного короткого замыкания (УТКЗ) совместно с системой передачи данных (УСПД), которые позволяют определить поврежденную кабельную линию, тем самым сократить время ликвидации ненормального режима.

Об эффективности использования индикаторов определения места повреждения говорили в своих докладах заместитель главного инженера по эксплуатации «Россети Томск» (ПАО «ТРК») Максим Рубцов и заместитель главного инженера по эксплуатации АО «Россети Тюмень» Дмитрий Логвиненко.

Подобные устройства рекомендуется устанавливать:

– на линии с короткими отпайками — по стволу линии за местом разветвления;

– на линии с коротким стволом и длинными отпайками — на 3-й или 4-й промежуточной опоре отпайки;

– на линии с длинным стволом и длинными отпайками — на контролируемых отпайках и на магистрали за местом разветвления;

– до и после труднодоступных участков (река, лес, болото);

– на участках ВЛ, проходящих по населенной местности;

– с двух сторон кабельной вставки в ВЛ;

– на границе балансовой принадлежности;

– на длинных участках ВЛ.

Логвиненко Д.П.

Рубцов М.Л.

Иванов Р.В.

Инновационный путь повышения надежности распределительных сетей, а значит оптимизации операционных затрат предложил директор Департамента эксплуатации сетей 0,4–20 кВ ПАО «Россети Московский регион» Роман Иванов.

В докладе компании были рассмотрены преимущества создания самовосстанавливающихся линий (СВЛ), даны рекомендации по оптимизации их строительства и предложения по совершенствованию отраслевых нормативов. СВЛ целесообразно строить при соблюдении следующих условий:

– анкерный пролет не менее 500 м;

– ровная местность, исключающая перепады высот;

– лесной массив, отсутствие населенной местности;

– оснащение СВЛ датчиками динамического воздействия на провод с функцией дистанционной передачи информации на диспетчерский пункт РЭС.

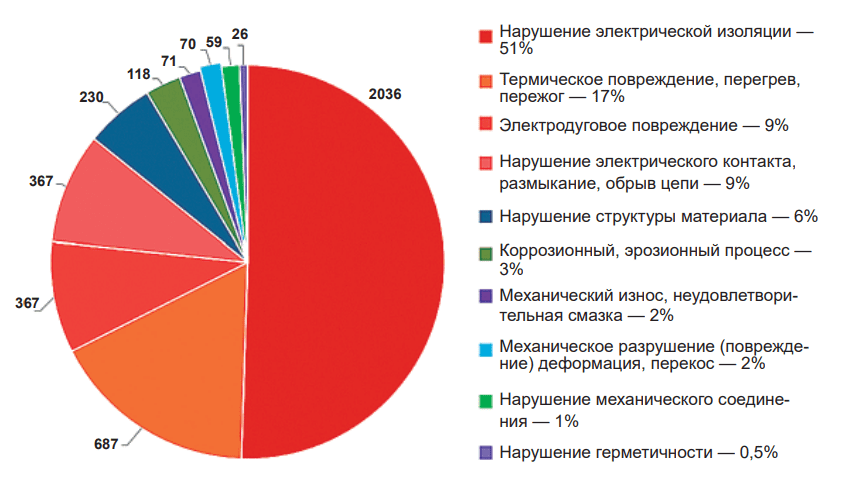

Наглядные результаты аналитического подхода к выбору путей сокращения повреждаемости оборудования через знания основных причин технологических нарушений представил к.т.н., начальник Департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») Игорь Дмитриев.

Более ¾ всех технологических нарушений в компании на сегодня связаны с нарушением изоляции и контактов в сетях (рисунок 3). Исходя из проведенного анализа, в компании «Россети Урал» сосредоточились на использовании методов дистанционного контроля без отключения оборудования, мониторинге локальных точек с фиксацией температуры нагрева, выявлении и локализации ОЗЗ, использовании оборудования с минимизированным количеством элементов, снижении потенциальных точек локального нагрева, изменении режима нейтрали сети для снижения перенапряжений и повышении качества элементов сети.

Применяемые меры позволили по итогам 2020 года добиться снижения количества технологических нарушений на 4,4%. Показатель «Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (ПSAIDI)» снизился на 27% и составил 0,806 часа, а показатель «Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (ПSAIFI)» снизился на 16% и составил 0,638 шт.

Инструментом повышения эффективности действий оперативного персонала и реагирования на жалобы потребителей может стать оперативный журнал (ОЖУР). Примеры успешного внедрения этого механизма представил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и противоаварийному управлению — директор ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Пушкарский.

Сформированная на основе цифровой модели сети система обработки информации позволяет осуществлять обработку данных об отключениях до обращения потребителя при наличии сигналов ТМ, подготовку данных для дистанционных сервисов без участия оператора, обеспечивает сокращение времени реакции на ТН и его ликвидацию и позволяет использовать современные дистанционные сервисы для своевременного информирования потребителей.

В ближайшей перспективе в компании планируется реализовать следующие задачи развития системы:

– переход от субъектного диспетчерского управления к контролю процесса управления на базе цифровых двойников ОТУ и дистанционных сервисов;

– возможность перехода на одноуровневую модель оперативно-технологического управления;

– оптимизация процессов управления электросетевой инфраструктурой и интеграции информационных систем на базе единой модели сети;

– безошибочность принятия решений на основе применения технологий искусственного интеллекта;

– сокращение финансовых затрат на содержание диспетчерских пунктов, контактных центров и персонала.

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Важность применения в распределительных сетях технологий работы под напряжением освещалась уже неоднократно и обсуждалась, в том числе и на предыдущих конференциях. В этом году коллеги из различных регионов обменивались накопленным опытом и обсуждали дальнейшие перспективы развития этих технологий.

По данным директора Департамента эксплуатации сетей 0,4–20 кВ ПАО «Россети Московский регион» Романа Иванова, технологии производства работ под напряжением в ПАО «Россети Московский регион» начали внедрятся в сетях до 1000 В с 2014 года, а в сетях свыше 1000 В — с 2019 года. Основные работы связаны с технологическим присоединением новых потребителей, но решаются также и задачи повышения надежности распределительных сетей путем установки дополнительного оборудования, в том числе пунктов секционирования. Компания постоянно расширяет спектр работ, выполняемых без отключения потребителей под напряжением.

Большой опыт работы под напряжением наработан в АО «Сетевая компания» (Татарстан). О нем участникам конференции рассказал начальник отдела качества электроэнергии и работ под напряжением Вадим Белоногов.

Специалистами компании выполнено уже более 180 тыс. работ под напряжением, что позволило за пять лет снизить показатели SAIDI на 43,5% (с 16,9 до 7,4) и SAIFI на 48,7% (с 4,5 до 2,2).

Среди видов работ под напряжением в сетях до 1000 В преобладают замена вводов в здания, перетяжка провода на ВЛ 0,4 кВ, замена дефектных штыревых изоляторов и чистка оборудования РУ 0,4 кВ. В сетях напряжением свыше 1000 В самые популярные работы: замена дефектного штыревого изолятора на ВЛ 6–10 кВ, установка ПЗУ, замена предохранителя, разрядника на ВЛ и чистка оборудования РУ 6–10 кВ.

О системе подготовки персонала к работе под напряжением рассказал директор ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» Алмаз Галимов.

На основе консолидированного опыта работы под напряжением разработаны основные требования к работникам, обучаемым методам РПН, инструкторам-преподавателям и полигонам, где проводится обучение. Также утверждена необходимая продолжительность обучения, обеспечивающая надлежащий уровень подготовки и минимизацию ошибок и несчастных случаев:

– работы под напряжением до 1000 В — 14 дней;

– работы под напряжением до 10 кВ для ИТР — 3 дня;

– работы под напряжением на ВЛИ — 5 дней;

– работы под напряжением до 10 кВ — 40 дней;

– чистка электроустановок до 10 кВ — 5 дней.

О совершенствовании квалификационных требований и практиках оценки квалификации персонала электрических сетей говорил заместитель директора Департамента социального партнерства, аналитики и профессиональных квалификаций Ассоциации «ЭРА России» Александр Павлов.

Докладчик подробно рассказал о внедрении профессиональных экзаменов в формате независимой оценки квалификации (НОК) и отличиях НОК от иных систем оценки персонала. Среди преимуществ НОК — комплексная проверка квалификации, необходимой работнику для осуществления профессиональной деятельности определенного вида и уровня сложности. Имеется возможность избежать целого ряда рисков, сопутствующих процедурам аттестации персонала, оценив при этом соответствие конкретных работников требованиям конкретных рабочих мест.

Важно, что работники, не сдавшие профессиональный экзамен с первого раза, получают четкие рекомендации для подготовки по направлениям, где им недостает фактических знаний и умений, а возможность получения свидетельства о квалификации определенного уровня стимулирует работников к самообразованию и повышению уровня компетентности.

В конечном итоге, подтвержденная независимыми структурами квалификация персонала организации — дополнительная форма подтверждения надежной деловой репутации организации у потребителей ее услуг и иных контрагентов.

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО МИРОВОГО ОПЫТА В РОССИИ

О перспективных направлениях развития распределительных сетей при интеграции объектов распределенной энергетики рассказал участникам конференции д.т.н., руководитель Центра интеллектуальных электроэнергетических систем и распределенной энергетики ФГБУН «Институт энергетических исследований РАН» Павел Илюшин.

В общемировой и российской практике все обширнее реализуется практика децентрализации производства электроэнергии, в том числе с использованием технологий микрогенерации. Новые технологии распределенного производства электроэнергии, микрогенерации, управляемого потребления, виртуального агрегирования ресурсов создают новые условия для развития конкурентного розничного рынка электроэнергии на базе автоматизированных локальных торговых площадок.

Однако, несмотря на очевидные тренды, по мнению докладчика, развитие распределенной энергетики в России — процесс малоуправляемый, слабо регулируемый и плохо прогнозируемый. Уже в самом ближайшем будущем в России необходимо четко определить принципы создания локальных интеллектуальных энергосистем (ЛИЭС) на базе объектов распределенной энергетики (предусмотрено Энергетической стратегией РФ до 2035 г.), задать общие требования к ним, прописать перечень технических решений на базе отечественных наилучших доступных технологий и методические рекомендации по их обоснованию и проектированию. Подробнее об этом — в статье «Перспективные направления развития распределительных сетей при интеграции локальных интеллектуальных энергосистем».

Большой интерес собравшихся вызвал доклад к.т.н., доцента кафедры Электроэнергетических систем НИУ «МЭИ» Галактиона Шведова о целесообразности применения систем накопления электроэнергии для бытовых потребителей.

Эксперт показал возможности применения систем накопления электроэнергии для сглаживания суточных графиков нагрузки, рассмотрел различные виды систем накопления с точки зрения наиболее эффективного применения в быту, а также вывел средние экономические параметры целесообразности их применения. Из чего следуют выводы:

1) из существующих систем накопления энергии наиболее перспективными для распре деленного хранения являются электрохимические батареи;

2) при существующих тарифах в Москве СНЭ окупается за 6 лет;

3) для широкого распространения систем накопления энергии в жилой нагрузке требуется изменять как динамику роста тарифов, так и соотношение стоимостей тарифных зон.

В мировой практике набирает силу новое направление — более тесное взаимодействие электросетевых компаний с потребителями. Работа в этом направлении должна выстраиваться по принципу партнерства. Об этом в своем докладе говорил директор по стратегическим проектам журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» Александр Павлов.

Докладчик обратил внимание собравшихся на постепенное изменение мировой энергетической политики от чистой проблематики надежности электросетевого комплекса к вопросам обеспечения комфортного и недискриминационного электроснабжения потребителей. Подобный вектор прослеживается в повестках Мирового энергетического совета (МИРЭС), СИГРЭ и СИРЭД.

Наиболее актуальными решениями в мировой практике взаимодействия с потребителями становятся энергетические контракты, реализация которых обеспечивает управляемую загрузку сети, оптимизацию расходов на модернизацию и развитие сетей со стороны сетевых компаний и затрат на использование электроэнергии из различных источников со стороны потребителя.

По мнению Александра Павлова, отечественным электросетевым компаниям тоже необходимо переходить от схемы взаимодействия «потребитель-монополист» к партнерству с клиентами. Но для успешного перехода к новым отношениям требуется внести ряд существенных поправок в законодательство, снимающих ряд ограничений.

Все ключевые тезисы и предложения участников конференции обобщены в итогах мероприятия. Полный текст итогов конференции размещен на сайте журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (www.EEPiR.ru, публикация в рубрике «Новости издательства» от 03.08.2021). Статьи по материалам некоторых до кладов также будут опубликованы в следующих выпусках журнала.

Редакция журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» продолжает принимать предложения по темам и вопросам будущей, VII Всероссийской научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей», проведение которой запланировано летом 2022 года. ![]()