В данной статье систематизируются ключевые критерии, определяющие выбор сечения жил силового кабеля в промышленных сетях напряжением до 1 кВ. Анализируются критерии допустимой токовой нагрузки, потери напряжения, механической прочности. Проведен анализ влияния поправочных коэффициентов, учитывающих особенности реальных условий эксплуатации. Особое внимание уделяется проблеме недооценки поправочных коэффициентов проектировщиками, ее потенциальным последствиям. Приведены практические рекомендации по обеспечению надежности электроснабжения, по предотвращению повреждений изоляции и короткого замыкания в процессе эксплуатации.

Генсер Д.В., ведущий инженер электротехнического отдела АО «Механобр инжиниринг»

Матюк И.С., руководитель группы электротехнического отдела АО «Механобр инжиниринг

При проектировании промышленных электрических сетей до 1 кВ критически важным шагом является правильный выбор сечения жил кабелей. Использование заниженного сечения жил кабеля может привести к их перегреву, повреждению изоляции, аварийным отключениям и даже к пожару. В то же время избыточное сечение жил кабеля приводит к увеличению стоимости проекта и нерациональному использованию материалов.

Проблематика оценки допустимой токовой нагрузки приобретает особую значимость в связи с возрастающими требованиями к безопасности и эффективности энергетических систем. Современные производственные процессы характеризуются увеличением плотности расположения энергоемкого оборудования, использованием новых типов изоляции и появлением нестандартных условий эксплуатации кабелей (агрессивные среды, высокая температура, ограниченность пространства). Эти обстоятельства требуют тщательного анализа и точного расчета допустимой токовой нагрузки с учетом реальных эксплуатационных условий.

В последние годы вопрос выбора сечения жил кабелей в промышленных сетях привлекает значительное внимание исследователей и инженеров. Так, в работах Баранова [1, 2] представлен усовершенствованный инженерный метод выбора сечений неизолированных и изолированных проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами на основе критерия термической стойкости при коротких замыканиях. Верность выведенных аналитических соотношений не поддается сомнению, однако применение столь запутанных подходов на практике в области проектирования промышленных объектов крайне мало.

Леонова и Негадаев [3] детально анализируют взаимосвязь между стоимостью кабельной продукции и ее основными параметрами, такими как площадь поперечного сечения и допустимый длительный ток для оптимизации выбора кабелей в сетях электроснабжения. Согласно выводам статьи при выборе кабелей до 1 кВ имеет смысл отказаться от «усредненных» нормативов и перейти к техникоэкономическому анализу на базе ценовых моделей, регулярно обновляя ценовые и нагрузочные данные. Рекомендуется использовать автоматизированный программный комплекс.

Фрайштетер и Мартьянов рассматривают различные методики расчета экономически обоснованного сечения проводов и кабелей [4]. И, как следствие, выходит так, что рассчитанные более 25 лет назад нормы экономической плотности тока в ПУЭ устарели, а метод экономических токовых интервалов требует регулярного обновления. С помощью разработанной компьютерной программы авторам удается добиться оптимального сечения по каждому из рассмотренных методов в автоматическом режиме для нефтепромысловых линий электропередачи.

Цель данной работы заключается в систематизации критериев выбора жил сечения силовых кабелей до 1 кВ различного типа применительно к условиям современной промышленной энергетики.

Для обеспечения надежной и безопасной работы системы электроснабжения необходимо учитывать критерии выбора сечения жил силового кабеля, приведенные на рисунке 1.

ДОПУСТИМАЯ ТОКОВАЯ НАГРУЗКА

Допустимая токовая нагрузка кабеля Iдоп — это максимальный ток, который кабель может безопасно проводить в течение длительного времени без превышения допустимой температуры нагрева изоляции.

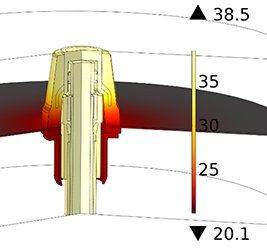

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы — это допустимая температура нагрева токопроводящей жилы кабеля при нормальном режиме эксплуатации [5]. Этот параметр указывает на максимальную температуру, до которой могут нагреваться жилы кабеля при прохождении по ним электрического тока, не вызывая при этом деградации изоляционного материала и снижения его диэлектрических свойств.

Важно понимать, что различные материалы, используемые в качестве изоляции кабелей, обладают разными тепловыми характеристиками, термостойкостью и способностью выдерживать высокие температуры без потери своих изоляционных свойств. Именно поэтому допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабеля для различных материалов изоляции отличается. Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей приведены в [5, таблица 18]. Для кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката длительно допустимая температура нагрева жил кабеля составляет 70°C, а для сшитого полиэтилена — 90°C.

Однако эти значения, как правило, определены для стандартных условий, которые редко встречаются в реальных промышленных средах. Типичные стандартные условия включают:

- определенную температуру окружающей среды (согласно [6] для воздуха — 25°C, для земли и воды — 15°C);

- определенный способ прокладки (например, одиночная прокладка в воздухе) линии на всем ее протяжении;

- определенное количество кабелей в пучке.

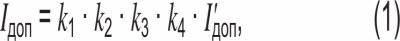

Чтобы учесть отклонения от этих стандартных условий, используются поправочные коэффициенты, которые корректируют базовую допустимую токовую нагрузку. Общая формула для расчета допустимой токовой нагрузки с учетом этих коэффициентов выглядит следующим образом:

где I’доп — длительно допустимый ток кабеля при стандартных условиях, А; k1 — температурный коэффициент, учитывающий температуру среды, отличную от расчетной; k2 — коэффициент, учитывающий влияние взаимного нагрева кабелей при их совместной прокладке в траншее, параллельных трубах, лотках или коробах; k3 — коэффициент, учитывающий удельное сопротивление земли; k4 — коэффициент, учитывающий различные режимы работы потребителей.

На рисунке 2 представлены факторы, оказывающие влияние на расчет допустимой токовой нагрузки кабеля. Учет этих факторов осуществляется посредством введения соответствующих поправочных коэффициентов. Далее каждый из этих коэффициентов будет рассмотрен более детально.

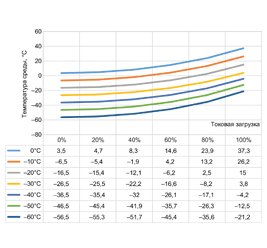

Коэффициент k1 учитывает влияние температуры окружающей среды на допустимую токовую нагрузку. Превышение допустимой температуры приводит к ускоренной деградации изоляции, снижению ее диэлектрической прочности и, в конечном итоге, к короткому замыканию и возгоранию.

Обратно пропорциональная зависимость токовой нагрузки кабеля от температуры окружающей среды связана с тем, что при более высокой окружающей температуре рассеивание тепла от кабеля ухудшается, и он нагревается сильнее при том же проводимом токе.

Значения температурного коэффициента можно найти в нормативных документах, таких как ПУЭ (пункт 1.3.9, таблица 1.3.3), а также в каталогах производителей кабельной продукции. Важно понимать, что значение k1 зависит от материала изоляции кабеля, как было сказано выше. Разные материалы обладают разной теплостойкостью, и поэтому для каждого материала следует использовать соответствующий температурный коэффициент.

Однако в реальной практике проектирования недооценка или полное игнорирование температурного коэффициента k1 является распространенной ошибкой. Проектировщики зачастую опускают данный пункт, полагаясь на «стандартные» табличные значения допустимых токовых нагрузок. Это может привести к серьезным последствиям, особенно в промышленных условиях, где температура окружающей среды может значительно превышать эти значения. Особое внимание следует уделять кабелям, проложенным на открытом воздухе, в теплом климате. В этом случае, помимо температуры окружающей среды, на кабель воздействует прямой солнечный свет, который может значительно повысить его температуру. Температура поверхности кабеля, находящегося под прямыми солнечными лучами, может быть на 15–20°C выше, чем температура окружающего воздуха. Действующие нормативные документы не учитывают данного обстоятельства — это является упущением существующих норм и методик выбора сечения жил кабеля.

Коэффициент k2 учитывает влияние взаимного нагрева кабелей при их совместной прокладке в траншее, параллельных трубах, лотках или коробах. Каждый кабель нагревает соседние, что ухудшает теплоотвод и снижает допустимую токовую нагрузку. Коэффициент k2 учитывает этот эффект. Чем больше кабелей проложено рядом друг с другом, тем ниже коэффициент k2. Значения этого коэффициента представлено в нормативных документах, таких как ПУЭ (пункты 1.3.10, 1.3.11, 1.3.18, 1.3.26), а также в каталогах производителей кабельной продукции. При проектировании кабельных линий, проложенных в трубах, лотках и коробах, рекомендуется использовать положения пунктов 1.3.10, 1.3.11 и данные таблицы 1.3.11 ПУЭ. Для линий, проложенных в трубах в земле, следует руководствоваться пунктом 1.3.18 и данными таблицы 1.3.26 ПУЭ.

Часто проектировщики упрощают расчеты, используя усредненные значения коэффициента k2, что может привести к занижению допустимой токовой нагрузки и перегреву кабелей. Важно учитывать все факторы, влияющие на значение k2, и использовать наиболее точные значения для обеспечения надежной работы кабельной линии.

Рисунок 3 демонстрирует пример некорректного проектирования кабельной трассы. Данная ошибка свидетельствует о непонимании со стороны проектировщика базовых требований нормативной документации. Согласно ПУЭ (пункт 2.1.61), сумма сечений кабелей, проложенных в лотке, не должна превышать 35% сечения лотка в свету, а также сечения кабелей, проложенных пучком, должны быть выбраны с учетом понижающих коэффициентов. Например, в условиях максимально загруженного кабельного лотка (рисунок 3), характеризующихся высокой плотностью прокладки кабелей, коэффициент k2 достигает минимальных значений. Данное обстоятельство обуславливает необходимость существенной корректировки в сторону увеличения требуемого сечения кабельной продукции по сравнению с условиями одиночной прокладки, что, в свою очередь, приведет к увеличению поперечного сечения лотка.

Коэффициент k3 применяется для кабельных трасс, проложенных в земле. Учитывает удельное сопротивление земли, влияющее на отвод тепла от кабеля. Чем больше значение удельного сопротивления грунта, тем меньше поправочный коэффициент и, соответственно, меньше длительно допустимый ток кабеля. Данный коэффициент нормируется ПУЭ (пункт 1.3.13, таблица 1.3.13). Для кабелей, проложенных не в земле, данный коэффициент принимается 1.

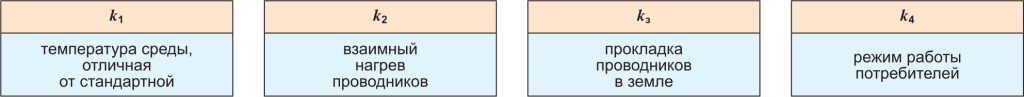

Необходимо учитывать, что при режиме работы электроприемников, отличных от продолжительного, допустимый длительный ток должен быть снижен на коэффициент k4. Значения коэффициента при различных режимах работы приведены в таблице 1.

В повторно-кратковременном режиме работают, например, крановые двигатели, которые характеризуются продолжительностью включения 0,15, 0,2, 0,4 и 0,6 при продолжительности цикла (tц) не более 10 мин. Основным номинальным режимом крановых двигателей переменного тока является TПВ = 0,4 (TПВ — выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода), то есть когда длительность рабочего периода tр составляет 4 минуты.

Рассмотренные поправочные коэффициенты являются тем базовым минимумом, который необходимо учитывать при выборе силовых кабелей до 1 кВ.

Немаловажным является и то, что силовой кабель допускается кратковременно перегружать в условиях послеаварийного режима. Эта допустимость, однако, жестко регламентирована, согласно [6, 7] для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией — до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 часов в сутки в течение 5 суток, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.

Выбор и настройка автоматического выключателя (АВ), предназначенного для защиты кабельной линии (КЛ) от перегрузок и коротких замыканий, неразрывно связаны с допустимостью кратковременных перегрузок КЛ. При согласовании характеристик КЛ и АВ необходимо обеспечить надежную защиту кабеля от недопустимых перегрузок и коротких замыканий, гарантируя при этом, что кабель сможет безопасно выдержать допустимую кратковременную перегрузку в послеаварийном режиме, установленную соответствующими нормативными документами. Это означает, что АВ должен отключать КЛ при превышении допустимой перегрузки или при достижении предельно допустимой температуры изоляции, предотвращая ее повреждение, но не должен вызывать ложных отключений при кратковременных перегрузках, соответствующих разрешенным нормативам и не представляющих непосредственной угрозы для кабеля. Таким образом, сечение жил проводников в сетях напряжением до 1 кВ определяется после выбора уставок расцепителей АВ и плавких вставок предохранителей [8].

При проектировании кабельных линий важно учитывать, что условия прокладки (земля, воздух, труба, лоток и т.д.) и, следовательно, охлаждения, могут значительно меняться на протяжении трассы. Согласно пункту 1.3.17 ПУЭ, допустимый длительный ток следует принимать для участка трассы с наихудшим охлаждением, если его длина более 10 м, но согласно пункту 523.8 [9] пренебрегать данным требованием возможно, если электропроводка проходит через стену толщиной менее чем 0,35 м. На практике либо используется кабель с завышенным сечением на всей трассе, либо монтируется кабельная вставка большего сечения в проблемной зоне.

В рамках данной статьи не рассматривалась специфическая прокладка кабеля в кабельных блоках. Методика расчета длительно допустимого тока кабеля в таком случае существенно отличается от рассмотренных подходов.

ПОТЕРЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Помимо допустимой токовой нагрузки, следующим важным критерием при выборе сечения кабеля является допустимая потеря напряжения. В промышленных сетях до 1 кВ, где часто присутствуют удаленные потребители с большими потребляемыми мощностями (например, мощные электродвигатели насосных станций хвостохранилищ), превышение допустимого уровня потери напряжения может привести к снижению напряжения у потребителя, что, в свою очередь, негативно сказывается на работе оборудования и может привести к его выходу из строя.

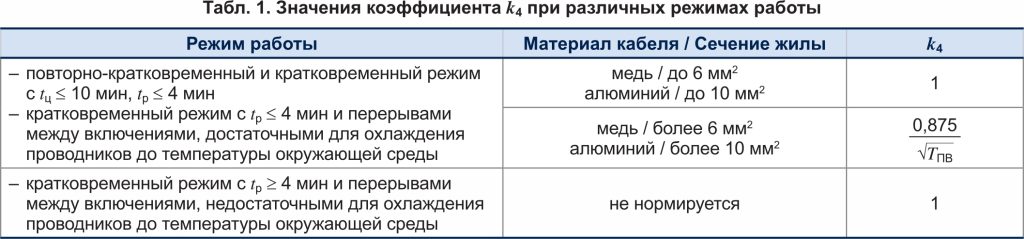

Расчет потерь линейного (между фазами) напряжения в силовом кабеле при трехфазном переменном токе (%) рассчитывается по формуле (2), а расчет потерь фазного (между фазой и нулевым проводом) напряжения (%) проводится по формуле (3):

где Ip — расчетный ток нагрузки, А; l — длина кабеля, км; r0 — активное погонное сопротивление кабеля, Ом/км; x0 — реактивное погонное сопротивление кабеля, Ом/км; cos φ — коэффициент мощности нагрузки; sin φ — синус угла между напряжением и током; UH — номинальное напряжение, В.

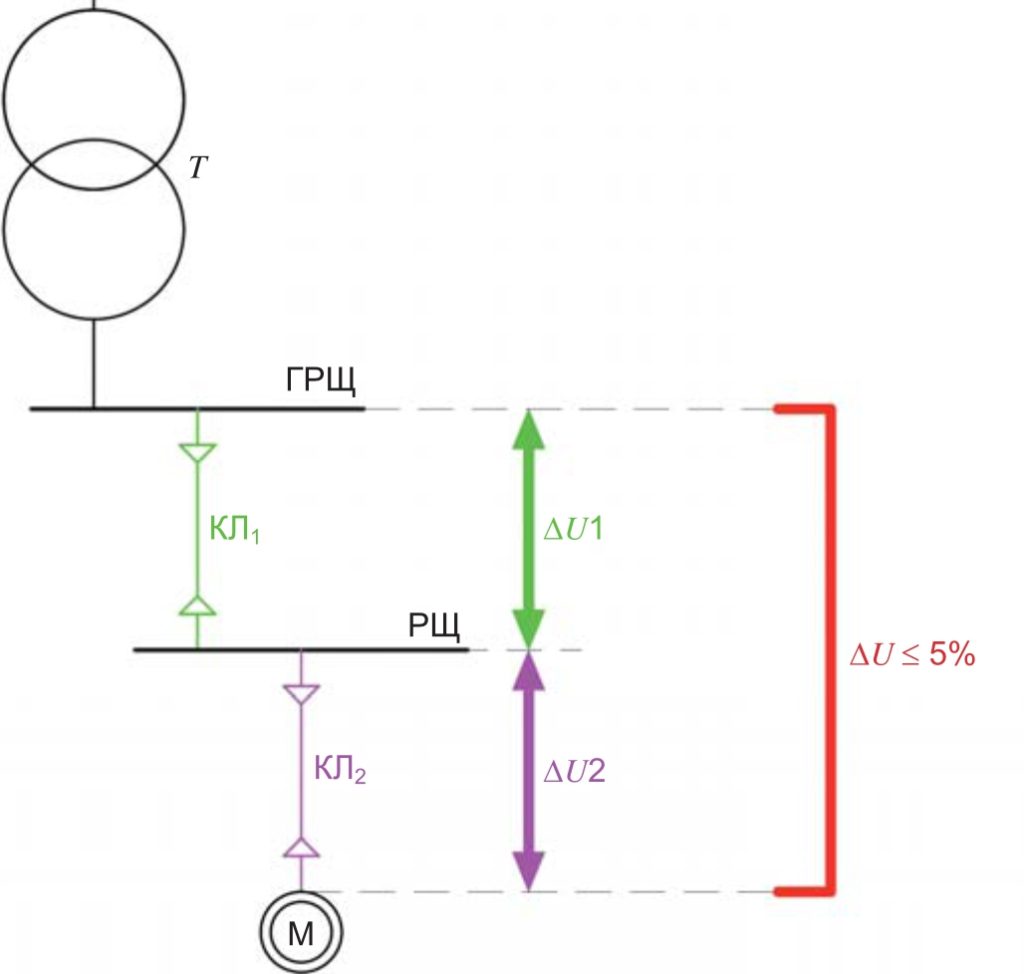

Согласно [9] устанавливают предельно допустимые значения потери напряжения в различных участках электрической сети. Обычно для силовых цепей потеря напряжения не должна превышать 5% от номинального напряжения. Важно отметить, что речь идет не о потерях напряжения исключительно в одном кабеле, а о суммарных потерях в линии электропередачи — от шин ВРУ/обмотки низшего напряжения силового трансформатора до конечных потребителей электроэнергии — зачастую проектировщиками это игнорируется. Наглядный пример, демонстрирующий данный критерий, расположен на рисунке 4. При эксплуатации происходят проблемы с номинальным напряжением в конце линии на стороне потребителя, эксплуатирующему персоналу приходится увеличивать сечение кабеля либо прокладывать несколько кабелей в параллель.

Если расчетные потери напряжения превышают допустимое значение, необходимо либо увеличить сечение кабеля, либо использовать кабели со специфической формой жилы, например, секторной, чтобы снизить его активное и реактивное сопротивление и уменьшить ΔU.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

В промышленных условиях кабели подвергаются различным механическим воздействиям: вибрации, растягивающим усилиям, ударам, сдавливанию, изгибам, абразивному износу и другим факторам. Недостаточная механическая прочность кабеля может привести к повреждению изоляции, обрыву токопроводящих жил, короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению электрооборудования, нарушению технологического процесса и, в худшем случае, к несчастным случаям. Поэтому при выборе сечения жил кабеля необходимо учитывать условия его эксплуатации с точки зрения механических воздействий.

Существуют требования к минимальному сечению токопроводящей жилы кабеля, так, согласно нормативным документам [6] и [9], минимальное сечение медной токопроводящей жилы провода должно составлять не менее 1,5 мм2, а алюминиевой — не менее 2,5 мм2.

ВЫВОДЫ

Выбор сечения жил силового кабеля в промышленных сетях до 1 кВ — это сложная, многофакторная задача, требующая комплексного подхода. В ходе систематизации критериев выбора сечения жил силового кабеля стало очевидно, что недооценка любого из рассмотренных критериев (допустимой токовой нагрузки, падения напряжения или механической прочности) может привести к серьезным последствиям. Особенно опасным является игнорирование поправочных коэффициентов, отражающих реальные условия эксплуатации.

Практическая значимость исследования заключается в систематизированных критериях выбора жил силового кабеля до 1 кВ, позволяющих инженернотехническим специалистам принимать обоснованные решения и обеспечивать надежное и безопасное функционирование системы электроснабжения. В качестве перспективных направлений дальнейших исследований следует выделить разработку более точных моделей учета влияния различных факторов на допустимую токовую нагрузку, а также создание автоматизированного программного комплекса, позволяющего минимизировать ошибки и оптимизировать выбор сечения жил кабеля, а также учитывающего разработки из [3] для комплексного анализа в том числе. ![]()

ЛИТЕРАТУРА

- Баранов М.И. Выбор критических сечений электрических проводов и кабелей в силовых цепях электрооборудования промышленной электроэнергетики // Электротехника и электромеханика, 2019, № 5. С. 35–39.

- Баранов М.И. Уточненный выбор допустимых сечений электрических проводов и кабелей в силовых цепях промышленного электрооборудования с учетом аварийных режимов работы // Электротехника и электромеханика, 2019, № 3. С. 37–43.

- Леонова Ю.Ю., Негадаев В.А. Рациональный подход к выбору кабелей при проектировании сети электроснабжения // Горное оборудование и электромеханика, 2024, № 2(172). С. 31–38.

- Фрайштетер В.П., Мартьянов А.С. Выбор экономически обоснованного сечения проводов и жил кабелей линий электропередачи при проектировании // Нефтяное хозяйство, 2011, № 4. С. 117–121.

- ГОСТ Р 31996–2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0, 66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200102744.

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 (в редакции от 09.12.2024) «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405785259/.

- Библия электрика: ПУЭ, ПОТЭЭ, ПТЭЭП. 10-е издание. Москва: Эксмо, 2023. 624 с.

- Степанов В.М., Косырихин В.С. Методология расчета и проектирования электрических сетей системы промышленного электроснабжения // Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2014, № 8. С. 215–222.

- ГОСТ Р 50571.5.52–2011. Электроустановки низковольтные. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. URL: https://ktz.ru/pdf/ГОСТ%20Р%2050571.5-522011.pdf.