Кабельные линии (КЛ) высокого напряжения классов 6–500 кВ играют важную роль в энергетике. Применяя КЛ, основное внимание традиционно уделяют таким вопросам, как выбор типа кабелей, обоснование достаточных сечений жилы и экрана, оптимизация схемы соединения и заземления экранов. Указанные вопросы, прежде всего, связаны с работой КЛ в нормальном режиме или при коротких замыканиях, однако, как известно, в сети также возникают и многочисленные переходные процессы. Статья, с помощью нескольких примеров, имеет целью привлечь специалистов к теме переходных процессов в кабельных сетях и к тем серьезным проблемам, которые могут возникать вследствие таких процессов.

Дмитриев М.В., к.т.н., доцент ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»

БРОСОК ТОКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КЛ 6–500 кВ

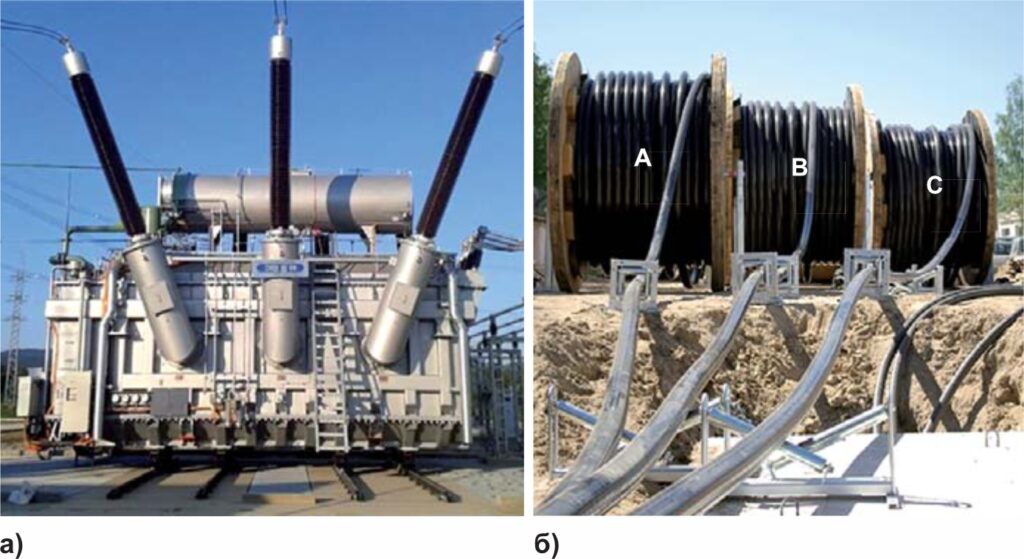

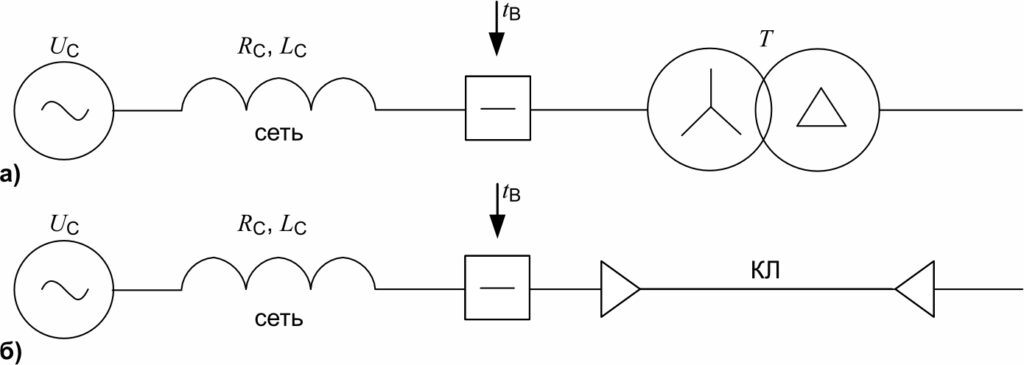

При подаче напряжения на любой элемент электрической сети (рисунок 1) возникает переходный процесс. Например, при подаче напряжения сети на силовой трансформатор возникает бросок тока намагничивания. Величина тока намагничивания трансформатора может достигать нескольких кА и иногда вызывает серьезные опасения, прежде всего с точки зрения возможной ложной работы релейной защиты. Однако не стоит забывать про то, что «пусковые» токи возникают и при включении под напряжение кабельной линии, причем их величина может достигать 10–15 кА, а случае нескольких кабелей на каждую фазу КЛ — пропорционально больше.

Включение трансформатора под напряжение сети (рисунок 2а) может произойти в момент tВ, когда в рассматриваемой фазе переменное напряжение сети проходит:

- через ноль — и это дает наибольший бросок тока;

- через максимум — и это почти не дает тока.

Для ограничения броска тока могут быть использованы различные меры, например оснащение выключателя так называемым устройством управляемой коммутации (УК), обеспечивающим включение трансформатора в момент времени вблизи от максимума синусоиды переменного напряжения сети. Важно, что для применения УК выключатель должен иметь пофазный привод.

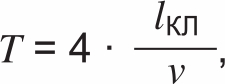

Включение КЛ под напряжение сети (рисунок 2б) также может сопровождаться возникновением броска тока. В отличие от трансформатора, при включении КЛ бросок тока представляет собой не низкочастотный процесс (основная частота 50 Гц и гармоники), а импульсный процесс с колебаниями П-образной формы высокой частоты.

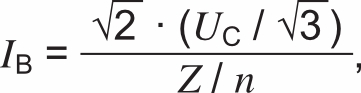

Величина броска тока включения IВ ограничивается волновым сопротивлением КЛ:

где Z = √L/C — волновое сопротивление КЛ (согласно каталогу или по [1]); n — число кабелей на каждую фазу КЛ (обычно 1, но может достигать 5–6); UС — напряжение сети (межфазное, действующее значение).

Период затухающих П-образных колебаний тока КЛ определяется длиной КЛ:

где lКЛ — длина КЛ; v — скорость распространения волны (v ≈ 2 ∙ 108 м/с для СПЭ изоляции).

Включение КЛ под напряжение сети (рисунок 2б) может произойти в момент tВ, когда в рассматриваемой фазе переменное напряжение сети проходит:

- через ноль — и это почти не дает тока;

- через максимум — и это дает наибольший бросок тока.

В качестве примера на рисунке 3 показаны осциллограммы броска тока одной из фаз в сети 500 кВ, где происходит включение под напряжение:

- трансформатора (момент времени tВ отвечает переходу напряжения сети через ноль);

- кабеля (момент времени tВ отвечает переходу напряжения сети через максимум).

Из примера, показанного на рисунке 3, видно, что бросок тока КЛ (здесь у КЛ один кабель на фазу) в несколько раз превышает бросок тока силового трансформатора. Таким образом, не только включение трансформатора, но и включение КЛ должно заслуживать внимания и исследоваться на предмет негативных последствий для сети и оборудования. Опасность бросков тока при включении КЛ может заключаться в следующем:

- подключение КЛ (особенно большой длины) может привести к опасным перепадам напряжения на сборных шинах, похожим на то, что бывает при трехфазном коротком замыкании, когда резкое скачкообразное падение напряжения на сборных шинах дает негативные последствия для витковой изоляции подключенных трансформаторов [2] (как силовых, так и измерительных);

- на шинах могут возникать колебания напряжения и даже перенапряжения;

- могут фиксироваться ложные срабатывания релейной защиты и автоматики.

Для минимизации последствий от бросков тока при включении КЛ вполне можно предлагать такие же устройства управляемой коммутации, как используются для силовых трансформаторов (однако УК для КЛ, в отличие от трансформаторов, настраиваются на включение вблизи от нулевого значения напряжения сети). Также следует рекомендовать избегать проектирования КЛ, имеющих несколько кабелей на каждую фазу.

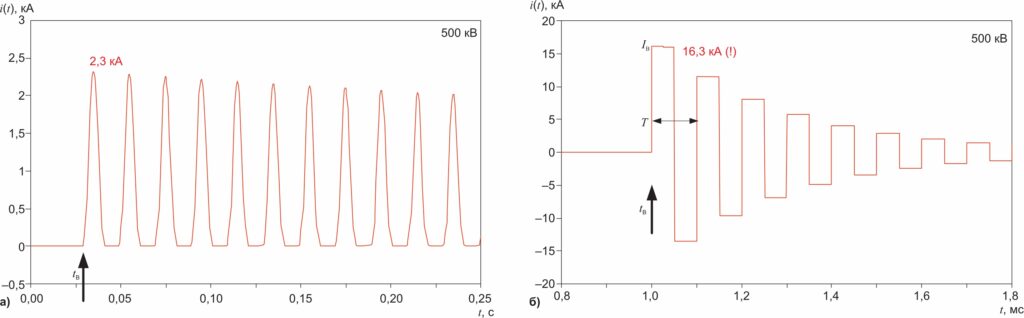

Оценка величины броска тока при включении КЛ (для стандартных сечений жилы) дана в таблице 1 с учетом каталожных данных о величине волнового сопротивления Z. На первый взгляд, складывается впечатление, что значительные броски тока характерны только для КЛ высокого напряжения 110–500 кВ, однако на самом деле опасные броски возможны и для КЛ среднего напряжения 6–35 кВ, где распространены КЛ с несколькими кабелями на фазу. Например, если для обычной КЛ 20 кВ, согласно таблице 1, бросок тока составляет IВ = 1,3 кА, то при наличии n = 4 кабелей на фазу ток будет пропорционально больше и составит IВ = n ∙ 1,3 = 5,2 кА, что сопоставимо с броском тока КЛ класса 150 кВ.

РЕЗОНАНСНЫЕ ПРОЦЕССЫ КЛ 6–35 кВ

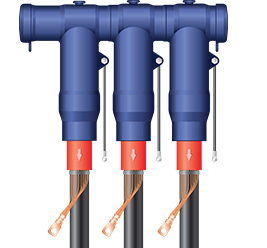

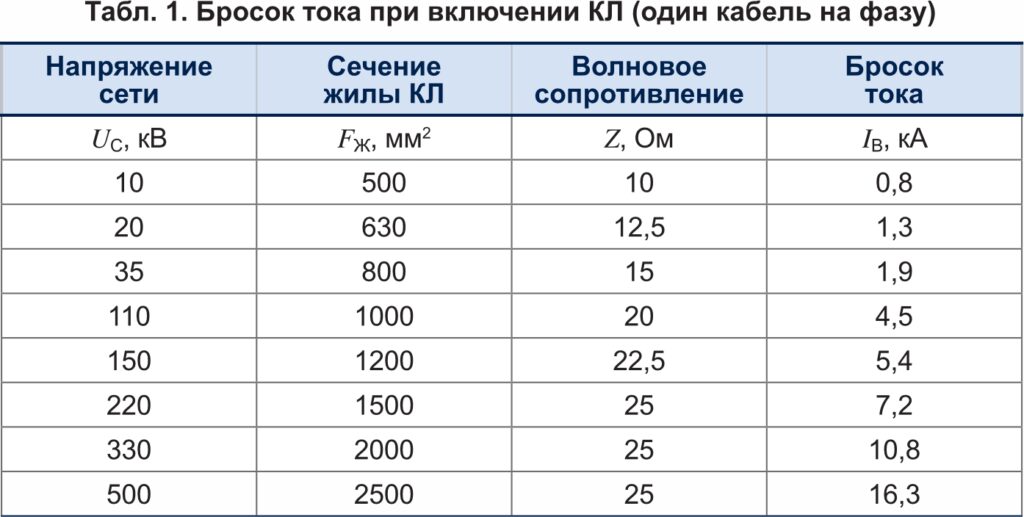

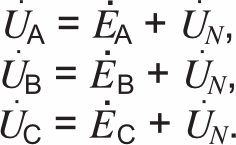

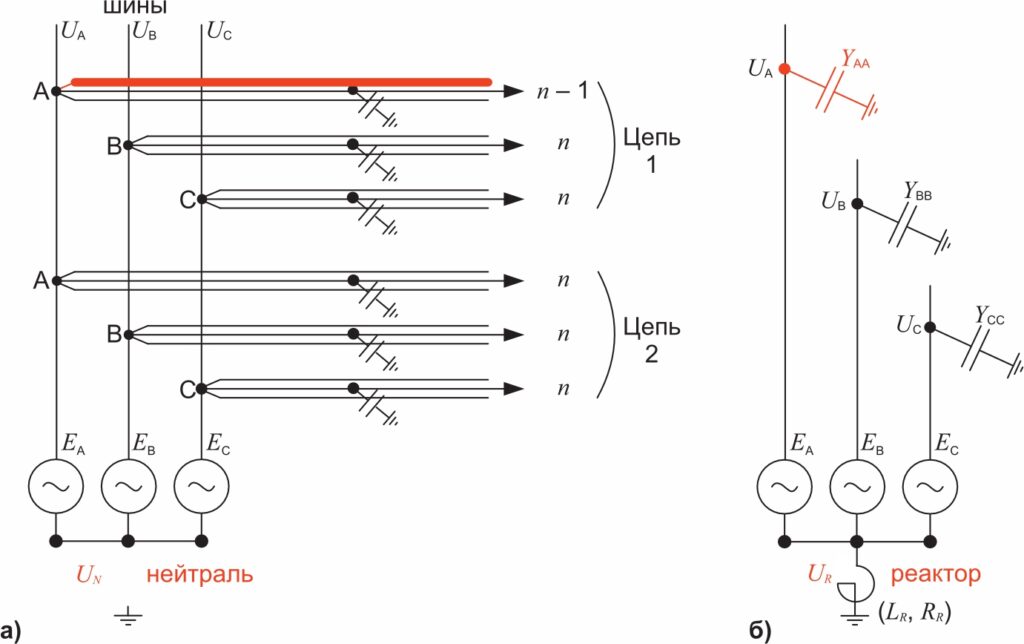

В сетях среднего напряжения 6–35 кВ некоторые КЛ выполняются несколькими кабелями на фазу (рисунок 4а). Это может потребоваться для подключения мощных потребителей. При этом складывается впечатление, что если в фазе КЛ имеется сразу n параллельных кабелей, то в случае необходимости допускается эксплуатация КЛ без одного из таких кабелей (его пришлось временно вывести из работы, например, с целью его ремонта или же замены на новый, рисунок 4б). Оказывается, что подобное отключение кабеля способно привести к опасному резонансному повышению напряжения в сети.

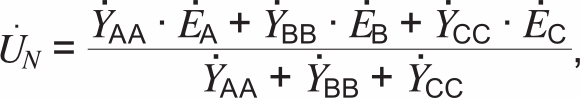

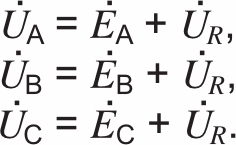

Сети среднего напряжения 6–35 кВ обычно имеют изолированную нейтраль или же нейтраль, заземленную через дугогасящий реактор (ДГР). В обоих случаях, даже если в сети имеется нормальный режим работы, в нейтрали сети может возникать переменное напряжение 50 Гц. Одной из причин появления напряжения на нейтрали при нормальной работе является различие трех емкостных проводимостей «фаза-земля» фаз А, В, и С. Согласно [3]:

где ẎAA, ẎBB, ẎCC — собственные емкостные проводимости «фазаземля» фаз А, В, С сети; ĖA, ĖB, ĖC — три фазные ЭДС частоты50 Гц (рисунок 5); U̇N — напряжение в нейтрали сети относительно земли.

Смещение нейтрали сети U̇N, в свою очередь, приводит к различию напряжений трех фаз А, В, С относительно земли, определяемых выражениями:

Обычно различие емкостных проводимостей ẎAA, ẎBB, ẎCC характерно для сетей, содержащих воздушные линии (ВЛ), поскольку емкости «фаза-земля» средней и крайних фаз ВЛ не равны друг другу и отличаются до 5–10%. Для кабельных же сетей величины ẎAA, ẎBB, ẎCC хорошо совпадают друг с другом, обеспечивая в нормальном режиме U̇N ≈ 0.

В нормальном режиме работы возможным случаем, когда в кабельной сети величины ẎAA, ẎBB, ẎCC могут получить заметное отличие друг от друга, вызвав тем самым смещение нейтрали U̇N ≠ 0, является ситуация, где для такой сети на одной из КЛ сети, имеющей несколько кабелей на фазу, в одной из трех ее фаз (А, В или С) персонал временно вывел из работы один из n параллельных кабелей (рисунок 4б).

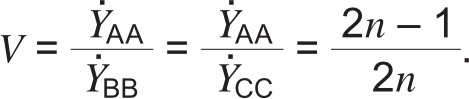

Предположим, что в сети имеется только одна двухцепная КЛ (рисунок 5а). Если один из n кабелей фазы А цепи № 1 выведен из работы, то тогда число раз, в которое емкостная проводимость фазы А сети отличается от емкостных проводимостей других фаз (В и С), может быть выражено коэффициентом V:

Результаты расчета напряжения смещения нейтрали U̇N и трех напряжений «фаза-земля» U̇A, U̇B, U̇C в зависимости от величины n представлены в таблице 2.

Например, если в сети с изолированной нейтралью есть двухцепная КЛ, и каждая из ее цепей выполнена n = 2 кабелями на фазу, то отключение одного из кабелей фазы A цепи № 1 даст смещение нейтрали на 9,1% или

где E = |ĖA| = |ĖВ| = |ĖС| — фазная ЭДС сети, определяемая как Uном / √3; Uном — напряжение сети (межфазное, действующее значение).

Смещение нейтрали на 9% само по себе не является опасным, однако все изменится в случае заземления нейтрали сети через реактор (рисунок 5б), настроенный на близкую к полной компенсацию емкостного тока замыкания на землю сети. Напряжение на таком реакторе в нормальном режиме работы определяется известной формулой [3]:

где U̇N — напряжение на нейтрали из-за различия проводимостей ẎAA, ẎBB, ẎCC; RR и ωLR — активное и индуктивное сопротивления реактора; ω = 2πf — круговая частота, f = 50 Гц.

Так как обычно ωLR ≫ RR, то происходит резонансное смещение нейтрали сети [3]:

Соответственно возрастают и три напряжения «фаза-земля» сети, угрожая привести к многочисленным повреждениям изоляции оборудования сети:

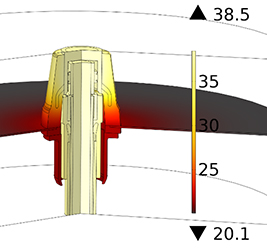

На рисунке 6 показан пример развития резонанса в сети 10 кВ, имеющей заземление нейтрали сети через ДГР и отключенный кабель (один из n кабелей одной из фаз). Видно, что напряжение 50 Гц на изоляции фаз А, В, С может в разы превышать свое нормальное значение, характерное при отсутствии резонанса. Таким образом, следует сделать вывод, что в сети с нейтралью, заземленной через ДГР, настоятельно не рекомендуется включать в работу те КЛ, фазы A, B, C которых имеют разную емкость «фаза-земля». В свою очередь, различие указанных емкостей «фаза-земля» КЛ возможно, если фазы А, В, С:

- имеют разное количество кабелей на фазу;

- выполнены кабелями разных типов или сечений жилы.

КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КЛ 110–500 кВ

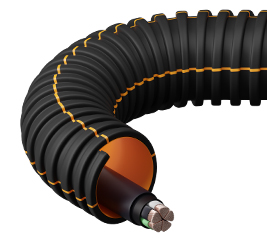

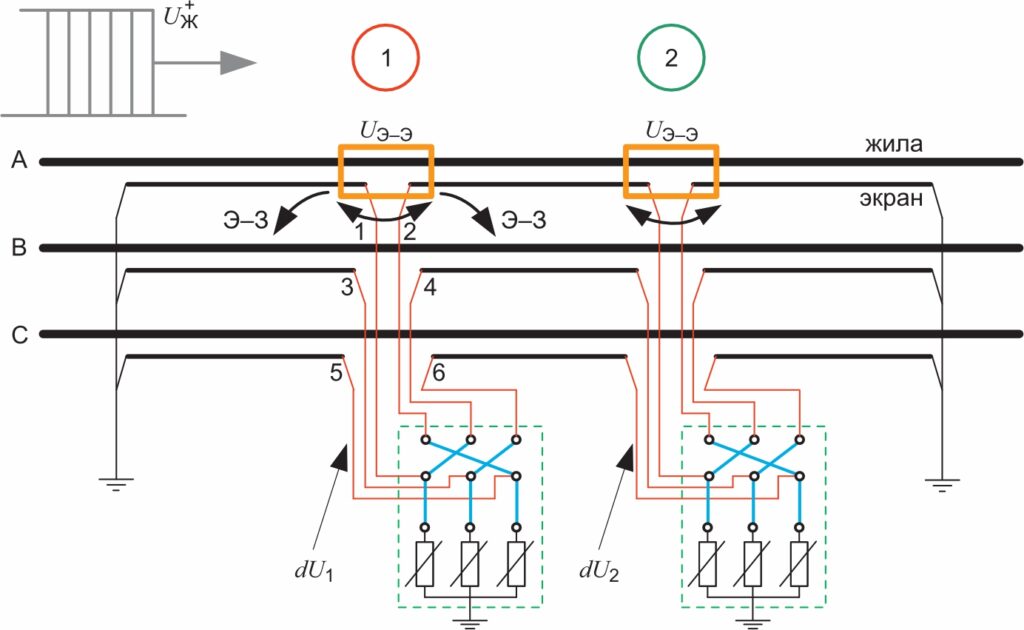

В сетях высокого напряжения 110–500 кВ двустороннее заземление экранов КЛ не применяется по причине значительных наведенных токов в экранах [1]. Вместо этого делают или одностороннее заземление (КЛ длиной до 300– 500 м), или транспозицию экранов (КЛ длиной более 1000 м). В узлах транспозиции экранов применяются специальные муфты, которые имеют разрыв экранов и их вывод наружу с помощью соединительных проводов, которые затем подключаются к коробке транспозиции [1], имеющей проводящие перемычки для перекрестного соединения шести экранов.

Известна проблема определения допустимой длины соединительных проводов [1], и полагается, что их предельная длина якобы должна составлять не более 10 м, так как только в таком случае обеспечивается надежная защита муфты от импульсных перенапряжений за счет действия ограничителей перенапряжений (ОПН), размещенных внутри коробки транспозиции. Обоснование допустимой длины проводов обычно проводится с помощью рекомендаций CIGRE [4], на основе параметров грозовых импульсов, воздействующих на жилу КЛ со стороны сети, примыкающей к КЛ.

Следует сказать, что подобное обоснование длины не выдерживает критики, так как подавляющее число КЛ 110–500 кВ расположены в крупных городах под землей, не имеют никакой связи с ВЛ, а значит не подвержены воздействию грозовых импульсов и не требуют защиты от грозовых перенапряжений. Таким образом, рекомендации CIGRE о длине проводов сомнительны, и на них не следует полагаться.

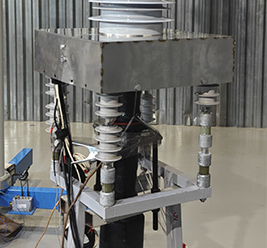

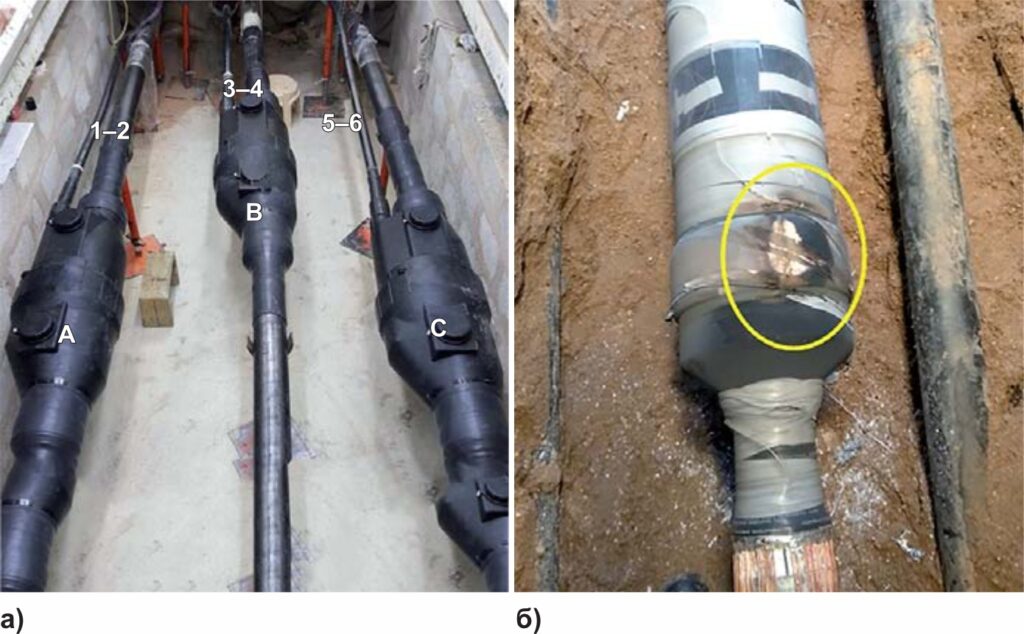

В качестве подтверждения на рисунке 7 показана муфта транспозиции КЛ 220 кВ из узла транспозиции, в котором длина соединительного провода была с запасом менее 10 м. Несмотря на формальное удовлетворение требованиям CIGRE, в указанном узле было последовательно повреждено сразу несколько муфт, и каждый раз это происходило при включении КЛ 220 кВ под напряжение сети (хотя опасность коммутации в документах CIGRE даже не рассматривается как расчетный случай, где можно ожидать каких-то неприятностей).

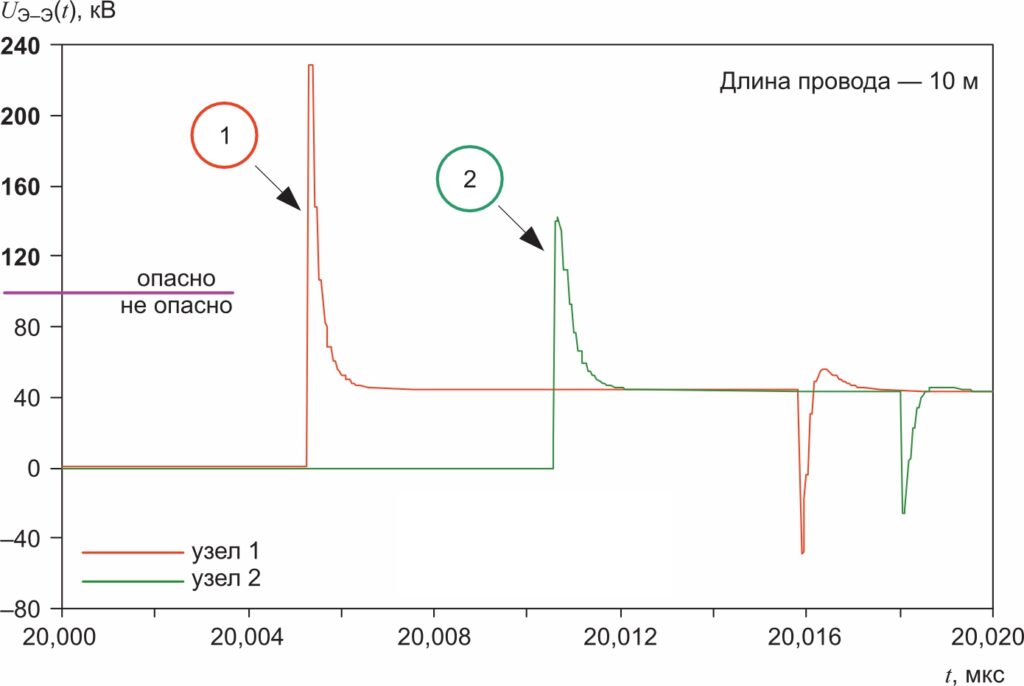

На рисунке 8 показана КЛ, имеющая один полный цикл транспозиции экранов, то есть имеющая два узла транспозиции (1 и 2). В муфте транспозиции № 1 можно исследовать как напряжение «экран-экран» (продольное напряжение на разрыве), так и напряжения «экран-земля» слева и справа от разрыва относительно земли.

Пример осциллограммы напряжения UЭ–Э на разрыве в узлах № 1 и № 2 показан на рисунке 9 и получен при обычном включении КЛ 220 кВ под напряжение сети. Видно, что напряжение в узлах транспозиции превосходит допустимое, и особенно это заметно в том узле транспозиции, который расположен ближе к той стороне КЛ, откуда на КЛ подается напряжение сети. Именно муфта из узла № 1 и была показана на рисунке 7б. Таким образом, очевидно, что для КЛ 110–500 кВ требования к длине соединительных проводов должны формулироваться вовсе не по условиям защиты от грозовых перенапряжений, появление которых в городской кабельной сети невозможно, а по условиям коммутации.

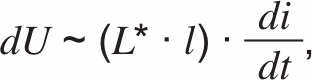

Идея CIGRE определять предельную длину соединительного провода, рассчитывая ее через падение напряжения на индуктивности провода от грозового импульса с фронтом той или иной крутизны [4], не выдерживает критики:

где L* — погонная индуктивность соединительного провода (между муфтой и коробкой); di / dt — скорость изменения фронта импульса; l — длина соединительного провода.

При включении кабеля под напряжение сети фазное напряжение на жиле кабеля возникает скачком и имеет бесконечную крутизну фронта. Следовательно, и наводимый в экранах кабеля импульс напряжения также имеет бесконечно крутой фронт di / dt → ∞, делая тем самым бесполезной известную формулу CIGRE расчета падения напряжения dU, опирающуюся на конечную скорость изменения фронта di / dt. Таким образом, вовсе не грозовые процессы, а коммутационные заслуживают основного внимания при анализе процессов в узлах транспозиции экранов КЛ 110–500 кВ. Повторимся, что основная опасность угрожает той муфте, которая расположена в узле № 1, так как по мере распространения импульса напряжения вдоль КЛ в сторону узла № 2, вследствие потерь в жиле и экране, импульс постепенно утрачивает бесконечно крутой фронт, становясь менее опасным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переходные процессы в кабельных сетях заслуживают не меньшего внимания, чем нормальный установившийся режим или КЗ. При этом полагаться на имеющиеся нормы (в том числе широко известные международные), к сожалению, не приходится. ![]()

ЛИТЕРАТУРА

- Дмитриев М.В. Кабельные линии высокого напряжения. СПб.: Изд-во Политех-ПРЕСС, 2021. 688 с. / Dmitriev M.V. High voltage cable lines. St. Petersburg: Polytech PRESS Publishing House, 2021, 688 p.

- Дмитриев М.В. Повреждения силовых трансформаторов при коммутациях кабелей 6–35 кВ // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2016, № 2(35). С. 86–91 / Dmitriev M.V. Damage to power transformers during switching of 6–35 kV cables // ELECTRIC POWER. Transmission and distribution, 2016, no. 2(35), pp. 86–91.

- Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети. СПб.: Родная Ладога, 2016. 384 с. / Evdokunin G.A. Electrical systems and networks. St. Petersburg: Rodnaya Ladoga Publ., 2016. 384 p.

- CIGRE technical brochure № 283 «Special bonding of high voltage power cables», 2005.