60

СЕТИ

РОССИИ

к

а

б

е

л

ь

н

ы

е

л

и

н

и

и

кабельные линии

ВВЕДЕНИЕ

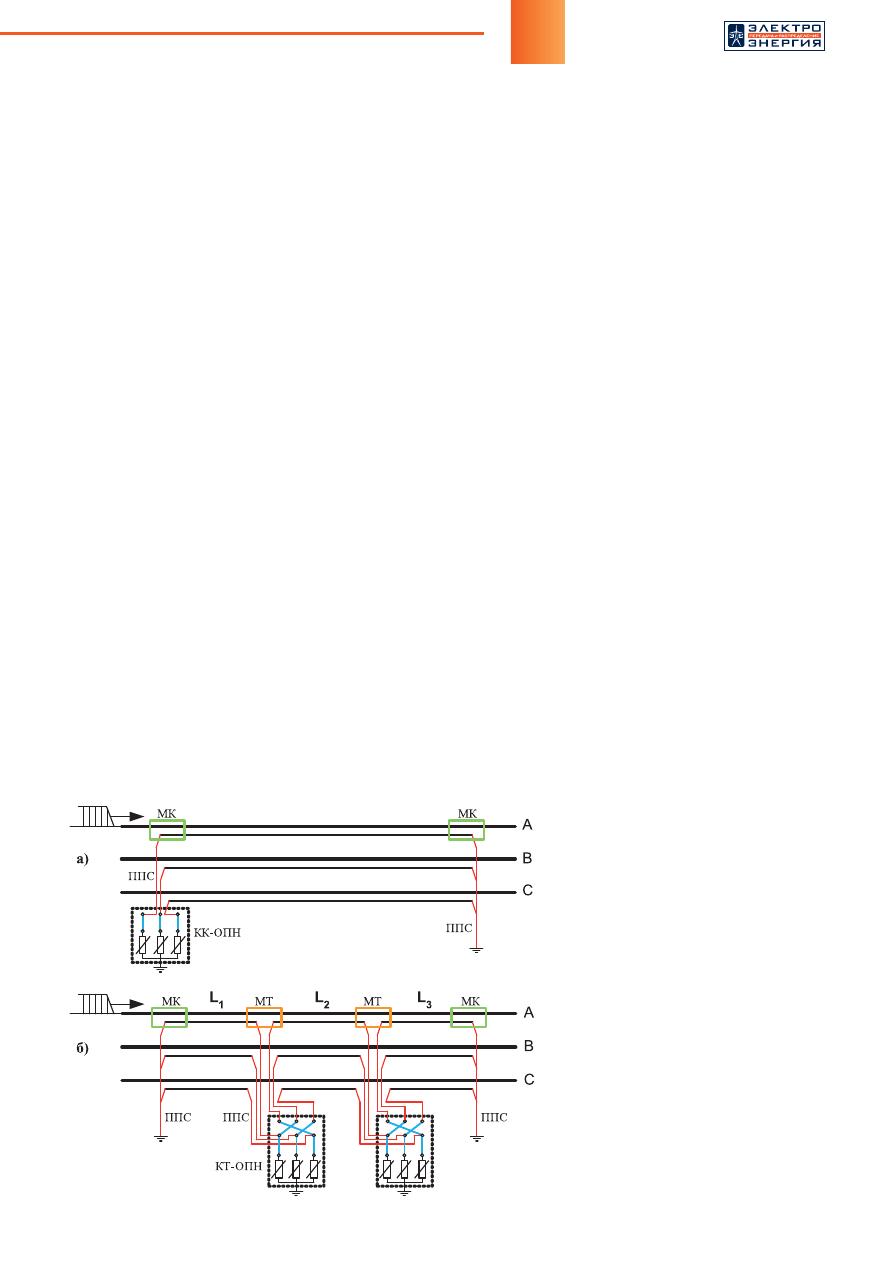

Однофазные

кабели

6–500

кВ

имеют

ряд

особенностей

,

одна

из

которых

—

наличие

в

медных

экра

-

нах

наведённых

токов

промышлен

-

ной

частоты

и

вызванных

ими

потерь

активной

мощности

,

для

борьбы

с

которыми

повсеместно

внедряют

одностороннее

заземление

экранов

(

рис

. 1

а

)

или

транспозицию

экранов

(

рис

. 1

б

).

Вопросы

проектирования

и

экс

-

плуатации

кабелей

с

изоляцией

из

сшитого

полиэтилена

,

в

частности

однофазных

,

подробно

рассмотрены

в

серии

стандартов

[1–3],

которые

ещё

несколько

лет

назад

были

под

-

готовлены

и

утверждены

ПАО

«

ФСК

ЕЭС

» (

их

можно

бесплатно

скачать

с

сайта

компании

).

Например

,

вы

-

бору

схем

соединения

и

заземления

экранов

посвящён

документ

[3] —

появление

этого

и

других

стандар

-

тов

стало

очень

важным

для

страны

шагом

.

Накопленный

к

настоящему

вре

-

мени

опыт

работы

с

кабелями

по

-

казал

,

что

имеется

несколько

вопро

-

сов

,

которые

не

нашли

отражение

в

актуальных

редакциях

стандартов

,

но

которые

было

бы

полезно

туда

добавить

,

когда

представится

такая

возможность

.

В

частности

,

нигде

в

нормах

по

кабельным

линиям

не

указано

на

требования

к

сопротивлению

зазем

-

ления

узлов

транспозиции

и

к

со

-

противлению

заземления

опор

воз

-

душных

линий

в

местах

перехода

в

кабельные

.

Обосновать

такие

тре

-

Заземление

экранов

однофазных

кабелей 6–500 кВ:

расстояние от муфт

до коробок с ОПН

В нашей стране уже более 20 лет массово применяются кабели

с изоляцией из сшитого полиэтилена. Если в сетях среднего на-

пряжения 6–35 кВ используются кабели как однофазной, так

и трёхфазной конструкции, то в сетях 110–500 кВ — исключи-

тельно однофазной.

Михаил ДМИТРИЕВ,

доцент Санкт-Петербургского

политехнического университета, к.т.н.

61

№

1 (34) 2016

бования

и

добавить

их

в

стандарты

—

очень

важная

задача

.

E

щё

один

из

достаточно

острых

вопросов

состоит

в

том

,

а

существуют

ли

ограничения

на

длину

соеди

-

нительных

проводов

с

полиэтиленовой

изоляцией

(

ППС

),

которые

связывают

концевые

муфты

(

МК

)

кабеля

или

транспозиционные

муфты

(

МТ

)

с

огра

-

ничителями

перенапряжений

(

ОПН

,

рис

. 1),

установ

-

ленными

в

концевых

коробках

(

КК

)

или

в

коробках

транспозиции

(

КТ

).

Отсутствие

в

отечественной

документации

чёт

-

ких

указаний

по

поводу

длин

привело

к

тому

,

что

производители

кабельных

муфт

(

концевых

,

транс

-

позиционных

)

стали

отказывать

в

гарантийных

обя

-

зательствах

и

списывать

случаи

повреждения

своей

продукции

на

нарушение

одного

или

двух

следую

-

щих

сомнительных

правил

:

•

длина

соединительных

проводов

должна

быть

менее

10

м

(

иногда

15

м

);

•

длина

соединительных

проводов

не

должна

раз

-

личаться

по

фазам

.

Например

,

в

конце

2015

года

один

отечественный

завод

отказал

в

гарантийной

замене

пробившейся

транспозиционной

муфты

110

кВ

на

том

лишь

осно

-

вании

,

что

длина

соединительного

провода

от

этой

муфты

до

коробки

транспозиции

КТ

с

установлен

-

ным

в

ней

ОПН

составляла

16

м

.

Опасность

длины

16

м

на

заводе

была

проверена

специальным

расчё

-

том

,

получить

который

так

и

не

удалось

по

причине

«

болезни

технического

персонала

».

Подобные

истории

отнюдь

не

редкость

.

Из

-

за

от

-

сутствия

информации

в

нормах

и

не

имея

внятных

разъяснений

со

стороны

заводов

,

попытаемся

разо

-

браться

в

том

,

а

существуют

ли

на

самом

деле

огра

-

ничения

на

длину

соединительных

проводов

и

раз

-

брос

длины

по

фазам

кабеля

.

ПРИЧИНЫ

ПОЯВЛЕНИЯ

НАПРЯЖЕНИЙ

НА

ЭКРАНЕ

КАБЕЛЯ

Ток

промышленной

частоты

,

проходящий

в

жилах

кабеля

,

своим

магнитным

полем

наводит

в

экранах

напряжение

промышленной

частоты

,

ток

и

связан

-

ные

с

ним

потери

активной

мощности

.

Наведённые

напряжения

,

токи

и

потери

различны

в

зависимости

от

схемы

соединения

и

заземления

экранов

кабеля

и

поэтому

влияют

на

её

окончательный

выбор

(

ме

-

тодика

[3–5]).

Схема

соединения

и

заземления

экранов

кабеля

должна

быть

такой

,

чтобы

напряжение

промышлен

-

ной

частоты

на

экране

относительно

земли

не

пре

-

вышало

:

•

в

нормальном

режиме

работы

100

В

(

п

.5.2.3.1

из

[1]);

•

при

коротком

замыкании

в

сети

5

кВ

(

п

.4.2.1.7

и

п

.4.2.3.4

из

[3]).

Если

ограничения

по

нормальному

режиму

связа

-

ны

с

вопросами

безопасности

людей

и

животных

,

то

ограничение

при

коротком

замыкании

обусловлено

желанием

минимизировать

риск

пробоя

оболочки

кабеля

с

экрана

на

землю

.

На

самом

деле

не

только

рабочие

токи

и

токи

ко

-

роткого

замыкания

вызывают

наводки

с

жил

на

экра

-

ны

кабеля

.

Импульсные

процессы

,

характерные

при

разрядах

молнии

или

коммутациях

,

также

передают

-

ся

с

жил

в

экраны

.

Поскольку

грозовые

и

коммута

-

ционные

импульсные

напряжения

способны

приве

-

сти

к

пробою

оболочки

кабеля

с

экрана

на

землю

,

то

в

местах

разземления

экранов

(

рис

. 1

а

)

или

в

узлах

транспозиции

(

рис

. 1

б

)

в

экраны

кабеля

устанавли

-

вают

защитные

ОПН

.

Таким

образом

,

напряжение

промышленной

ча

-

стоты

на

экранах

ограничивают

путем

рационально

-

го

выбора

схемы

их

соединения

и

заземления

,

а

вот

импульсные

(

грозовые

и

коммутаци

-

онные

)

напряжения

ограничивают

за

счет

размещения

ОПН

.

Итак

,

цель

наличия

ОПН

в

концевых

или

транс

-

позиционных

коробках

—

это

защита

от

импульсных

напряжений

и

ничего

более

.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПН

И

ПРОЧНОСТЬ

ОБОЛОЧКИ

КАБЕЛЯ

Традиционно

в

энергетике

при

защите

сетей

от

импульсных

пере

-

напряжений

приходится

решать

во

-

прос

о

том

,

каково

максимально

до

-

пустимое

расстояние

,

на

котором

ещё

можно

размещать

ОПН

от

обо

-

рудования

.

Например

,

в

главе

4.2

ПУЭ

для

различных

схем

распреде

-

лительных

устройств

35–750

кВ

такие

расстояния

даны

в

табличной

форме

в

зависимости

от

основных

влияю

-

щих

факторов

.

Дело

в

том

,

что

при

возникновении

повышенных

напряжений

ОПН

начи

-

нает

пропускать

ток

,

и

этот

ток

созда

-

Рис

. 1.

Основные

схемы

борьбы

с

токами

и

потерями

в

экранах

однофазных

кабелей

62

СЕТИ РОССИИ

ёт

падение

напряжения

в

проводах

,

которыми

ОПН

подключён

к

защищаемому

оборудованию

.

В

итоге

напряжение

на

оборудовании

оказывается

выше

,

чем

на

зажимах

ОПН

,

на

величину

падения

напря

-

жения

в

соединительных

проводах

.

В

случае

,

когда

длина

проводов

велика

,

напряжение

на

оборудова

-

нии

оказывается

недопустимым

,

представляя

угрозу

для

изоляции

.

Этим

и

объясняется

желание

снизить

длину

соединительных

проводов

.

Для

того

чтобы

ответить

на

вопрос

,

на

каком

рас

-

стоянии

можно

размещать

экранные

ОПН

от

защи

-

щаемых

ими

концевых

или

транспозиционных

муфт

кабеля

,

как

минимум

необходимо

знать

характери

-

стики

ОПН

и

прочность

оболочки

кабеля

(

её

проч

-

ность

в

муфте

),

ведь

и

в

тех

же

правилах

ПУЭ

рас

-

стояния

зависят

от

типа

защитного

аппарата

и

от

вида

защищаемого

оборудования

.

ОПН

.

В

качестве

экранных

ОПН

в

нашей

стра

-

не

чаще

всего

применяют

ОПН

класса

6

кВ

с

рабо

-

чим

напряжением

7,2

кВ

.

Практически

у

всех

про

-

изводителей

ОПН

при

импульсном

токе

формы

8/20

мкс

величиной

10

кА

такие

ОПН

.

В

качестве

экранных

ОПН

,

имеют

близкие

друг

другу

остаю

-

щиеся

напряжения

(

напряжения

на

выводах

) —

около

23

кВ

.

Оболочка

.

Согласно

п

.4.5.10 [2]

оболочка

любого

однофазного

кабеля

класса

до

500

кВ

периодически

испытывается

постоянным

напряжением

10

кВ

в

те

-

чение

1

мин

.

К

сожалению

,

в

нормах

не

приходилось

видеть

цифр

,

которые

помогли

бы

оценить

проч

-

ность

оболочки

при

воздействии

импульсов

или

хотя

бы

при

воздействии

напряжения

промышленной

ча

-

стоты

.

Вместе

с

тем

,

без

указанных

данных

будет

сложно

вести

рассуждения

о

допустимых

расстоя

-

ниях

от

ОПН

до

муфты

.

Поэтому

обратимся

к

опыту

испытательных

центров

и

лабораторий

.

Возьмем

,

например

,

Санкт

-

Петербургский

политехнический

университет

и

голландский

центр

КЕМА

.

СПбПУ

.

В

политехническом

университете

под

руководством

А

.

Е

.

Монастырского

проводились

ис

-

пытания

оболочки

кабеля

330

кВ

напряжением

про

-

мышленной

частоты

.

Оболочка

часами

выдержи

-

вала

напряжение

55

кВ

и

так

и

не

была

пробита

.

Длительно

поднять

напряжение

выше

55

кВ

поме

-

шали

частичные

разряды

,

которые

были

связаны

исключительно

с

особенностями

концевой

раз

-

делки

образцов

.

Что

касается

прочности

«

на

про

-

бой

»,

то

экспертно

она

была

оценена

цифрой

свыше

100

кВ

—

при

таком

напряжении

промышленной

часто

-

ты

пробой

формировался

бы

за

время

в

несколько

ми

-

нут

.

Импульсных

испытаний

оболочки

не

проводилось

.

KEMA.

Во

всемирно

известной

голландской

ла

-

боратории

КЕМА

проводились

всесторонние

испы

-

тания

кабельной

линии

220

кВ

с

установленными

концевыми

и

транспозиционными

муфтами

.

Пробой

оболочки

кабеля

произошёл

при

напряжении

про

-

мышленной

частоты

50

кВ

через

15

секунд

после

на

-

чала

испытаний

,

а

пробоя

при

напряжениях

10, 20,

30, 40

кВ

так

и

не

было

.

Кроме

того

были

выполнены

испытания

стандартным

грозовым

импульсом

фор

-

мы

1,2/50

мкс

—

при

воздействии

импульсов

вели

-

чиной

170

кВ

пробоя

оболочки

не

зафиксировано

,

а

дальнейшему

росту

напряжения

с

целью

поиска

напряжения

пробоя

помешали

разряды

,

которые

,

как

и

в

лаборатории

СПбПУ

,

были

связаны

с

особен

-

ностями

концевой

разделки

образцов

.

Поскольку

толщина

оболочки

у

кабелей

разных

классов

напряжения

и

разных

производителей

всег

-

да

составляет

одну

и

ту

же

величину

около

5

мм

,

то

собранные

результаты

испытаний

,

полученные

на

нескольких

конкретных

образцах

кабелей

,

допусти

-

мо

распространить

и

на

все

остальные

.

Так

,

с

из

-

вестной

долей

осторожности

можно

утверждать

,

что

без

каких

-

либо

последствий

оболочка

любых

одно

-

фазных

кабелей

6–500

кВ

,

даже

несколько

повреж

-

дённая

при

монтаже

,

способна

держать

:

•

напряжение

промышленной

частоты

свыше

30

кВ

«

без

ограничения

по

времени

»;

•

напряжение

стандартного

грозового

импульса

формы

1,2/50

мкс

свыше

100

кВ

.

Глядя

на

данные

цифры

,

специалисты

,

которые

проводят

испытания

оболочек

кабелей

на

действу

-

ющих

кабельных

линиях

,

могут

засомневаться

,

ведь

иной

раз

им

не

удается

подать

на

оболочку

кабеля

даже

10

кВ

постоянного

напряжения

,

так

как

же

тогда

поднять

30

кВ

(

это

переменное

напряжение

,

но

суть

не

меняется

)?

Здесь

можно

сказать

,

что

за

послед

-

ние

годы

большая

часть

случаев

,

когда

на

оболочке

кабеля

не

удалось

поднять

постоянное

напряжение

10

кВ

,

была

связана

не

с

кабелем

или

муфтами

,

а

с

неправильным

монтажом

и

последующей

не

-

брежной

эксплуатацией

концевых

коробок

и

коробок

транспозиции

.

Напряжение

промышленной

частоты

30

кВ

,

кото

-

рое

здесь

приведено

,

не

имеет

отношения

к

защите

от

импульсных

перенапряжений

,

а

дано

лишь

для

того

чтобы

,

пользуясь

случаем

,

обратить

внимание

всех

заинтересованных

лиц

:

в

случае

такой

необхо

-

димости

вполне

допустимо

,

чтобы

при

коротких

за

-

мыканиях

напряжение

на

экране

относительно

зем

-

ли

было

больше

указанного

в

стандарте

излишне

жёсткого

значения

5

кВ

[3].

С

точки

зрения

прочности

оболочки

на

экране

можно

было

бы

допускать

не

до

5

кВ

,

а

вплоть

до

30

кВ

и

даже

более

.

Однако

при

таком

высоком

напряжении

выйдут

из

строя

установ

-

ленные

в

коробках

экранные

ОПН

класса

6

кВ

с

ра

-

бочим

7,2

кВ

.

А

при

каком

не

выйдут

?

Современные

ОПН

могут

выдерживать

напряже

-

ние

промышленной

частоты

с

кратностью

1,25

о

.

е

.

в

течение

более

10

с

,

что

с

запасом

превосходит

время

любого

короткого

замыкания

.

Следовательно

,

на

экране

любого

кабеля

на

время

короткого

замы

-

кания

теоретически

можно

было

бы

разрешить

на

-

пряжение

промышленной

частоты

до

7,2•1,25 = 9

кВ

.

При

этом

не

возникает

риска

ни

для

экранных

ОПН

,

ни

для

оболочки

кабеля

(

она

вообще

держит

более

30

кВ

без

ограничения

по

времени

).

Итак

,

при

выбо

-

ре

схем

соединения

и

заземления

экранов

по

необ

-

ходимости

можно

повысить

предельное

напряжение

с

5

кВ

(

как

в

[3])

до

7

кВ

и

даже

до

9

кВ

.

Вернемся

теперь

к

импульсной

прочности

обо

-

лочки

—

предполагается

,

что

она

составляет

для

всех

кабелей

6–500

кВ

не

менее

100

кВ

при

воздей

-

ствии

стандартного

грозового

импульса

с

фронтом

63

№

1 (34) 2016

1,2

мкс

и

длительностью

до

полуспада

50

мкс

.

Если

остающееся

напряжение

применяемых

в

экранах

ОПН

составляет

23

кВ

,

а

оболочка

способна

выдер

-

жать

100

кВ

—

то

тогда

падение

напряжения

в

про

-

воде

между

ОПН

и

муфтой

не

должно

быть

более

100-23 = 77

кВ

,

и

,

зная

эту

величину

,

можно

было

бы

постараться

оценить

предельную

длину

соедини

-

тельного

провода

.

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИКА

CIGRE

Примерно

похожие

рассуждения

ведут

в

соот

-

ветствующем

рабочем

комитете

международного

совета

по

делам

электроэнергетики

CIGRE:

зная

характеристики

ОПН

и

оболочки

,

по

очень

простой

формуле

они

пытаются

определить

предельную

длину

соединительного

провода

.

Первое

,

что

хочется

сказать

—

основные

реко

-

мендации

CIGRE

касаются

лишь

узлов

транспо

-

зиции

,

а

про

одностороннее

заземление

экранов

информации

почти

нет

.

Второе

, —

рекомендации

CIGRE

ориентированы

на

использование

в

качестве

проводов

,

соединяющих

муфту

с

коробкой

транс

-

позиции

и

ОПН

,

не

шести

проводов

типа

ППС

(

как

показано

на

рис

.1

б

),

а

трёх

коаксиальных

проводов

(

рис

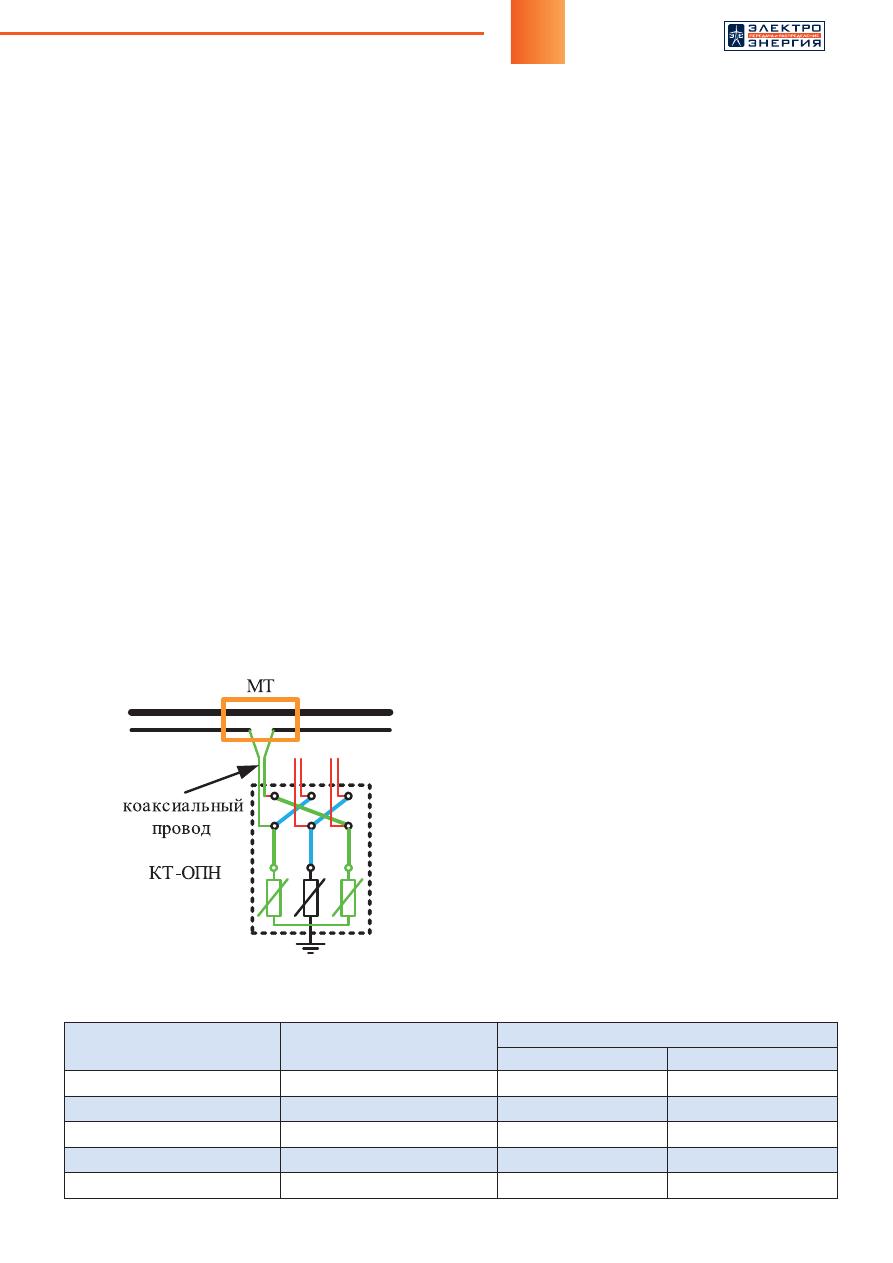

. 2).

Иными

словами

,

от

каждой

транспозици

-

онной

муфты

выходят

не

два

провода

ППС

,

а

лишь

один

коаксиальный

,

внутренний

проводник

которого

присоединен

к

экрану

одного

из

двух

заходящих

в

муфту

участков

силового

кабеля

,

а

внешний

прово

-

дник

—

к

экрану

другого

.

В

России

коаксиальные

провода

применяют

-

ся

главным

образом

на

объектах

,

где

использова

-

ны

муфты

французской

фирмы

NEXANS,

тогда

как

большинство

других

заводов

ориентированы

на

про

-

вода

типа

ППС

,

которые

имеют

небольшой

внешний

радиус

,

проще

гнутся

и

разделываются

.

Поскольку

штаб

-

квартира

CIGRE

также

расположена

во

Фран

-

ции

,

а

основной

язык

—

французский

,

и

только

потом

английский

,

то

нет

ничего

удивительного

,

что

CIGRE

ориентируется

на

технические

решения

NEXANS.

Наша

же

задача

—

обратить

внимание

всех

заин

-

тересованных

лиц

на

то

,

что

материалы

CIGRE

не

могут

широко

применяться

в

России

,

поскольку

они

разработаны

под

нехарактерные

для

нас

техниче

-

ские

решения

.

Не

говоря

уже

о

том

,

что

они

не

имеют

в

России

статуса

нормативного

документа

.

В

случае

применения

коаксиального

провода

возникает

специфическая

задача

—

определить

,

на

какое

импульсное

напряжение

должна

быть

рас

-

считана

изоляция

между

двумя

его

концентрически

расположенными

токоведущими

частями

.

Для

её

ре

-

шения

комитет

CIGRE

и

предложил

«

знаменитую

»

формулу

(

обозначения

сохранены

):

E

1b

= 2•[U

R

+ 0,45•L

b

•L•(

I

/

τ

)] (1)

где

U

R

—

остающееся

напряжение

ОПН

(

кВ

);

I

—

некоторый

«

входящий

»

ток

(

кА

);

τ

—

длитель

-

ность

фронта

волны

тока

(

мкс

); L —

длина

коакси

-

ального

провода

(

м

); L

b

—

индуктивность

единицы

длины

коаксиального

провода

(

мкГн

/

м

).

Формулу

(1)

несложно

получить

по

2-

му

закону

Кирхгофа

,

записанному

для

контура

,

выделенного

на

рис

. 2

зелёным

цветом

.

Единственная

особен

-

ность

в

том

,

что

в

(1),

в

отличие

от

учебника

по

тех

-

нике

высоких

напряжений

(

ТВН

),

присутствует

эмпи

-

рический

коэффициент

0,45,

который

был

получен

специалистами

CIGRE

после

обработки

результатов

расчётов

электромагнитных

переходных

процессов

,

выполненных

в

канадско

-

американской

компьютер

-

ной

программе

EMTP.

Проведя

расчеты

по

(1), CIGRE

дает

рекоменда

-

ции

[6]

по

прочности

изоляции

коаксиального

прово

-

да

(

см

.

табл

. 1).

Видно

,

что

требования

к

прочности

изоляции

этого

провода

увеличиваются

с

ростом

его

длины

и

с

ростом

класса

напряжения

силового

кабеля

.

Зависимость

от

длины

очевидна

,

а

влияние

класса

также

несложно

понять

,

ведь

для

более

вы

-

соковольтных

линий

возможные

грозовые

импульсы

на

жиле

кабеля

значительны

,

а

потому

—

велики

и

наводки

на

экран

,

т

.

е

.

I

/

τ

в

(1).

Рис

. 2.

Соединение

муфты

с

коробкой

,

выполненное

коаксиальным

проводом

Табл

. 1.

Рекомендации

CIGRE

по

прочности

изоляции

коаксиального

провода

E

1b

на

стандартном

грозовом

импульсе

формы

1,2/50

мкс

Класс

главной

изоляции

по

ГОСТ

1516.3-96

Грозовой

импульс

по

МЭК

для

главной

изоляции

Требования

к

изоляции

провода

Провод

до

L = 3

м

Провод

до

L = 10

м

6–35

кВ

<325

кВ

60

кВ

60

кВ

110

кВ

380–750

кВ

60

кВ

75

кВ

220

кВ

850–1050

кВ

60

кВ

95

кВ

330

кВ

1175—1425

кВ

75

кВ

125

кВ

500

кВ

1550

кВ

75

кВ

145

кВ

64

СЕТИ РОССИИ

Хотя

качественно

табл

. 1

не

вызывает

особого

со

-

мнения

,

каким

образом

были

получены

конкретные

цифры

—

остаётся

загадкой

,

ведь

непонятно

,

каки

-

ми

в

(1)

надо

принимать

погонную

индуктивность

L

b

и

скорость

изменения

тока

I

/

τ

.

Погонная

индуктивность

провода

L

b

может

быть

вычислена

на

основе

данных

о

его

конструкции

и

обычно

находится

в

диапазоне

значений

от

0,1

до

1,2

мкГн

/

м

.

Авторы

(1)

утверждают

,

что

чаще

ис

-

пользовали

значение

0,24

мкГн

/

м

,

которое

отвечает

волновому

сопротивлению

50

Ом

и

скорости

волны

около

200

м

/

мкс

.

Если

с

индуктивностью

L

b

более

-

менее

понятно

,

то

какой

принимать

скорость

изменения

тока

I

/

τ

(

кА

/

мкс

) —

нигде

не

сказано

ни

слова

.

Вместе

с

тем

,

ток

молнии

может

иметь

скорость

изменения

на

фрон

-

те

от

5

кА

/

мкс

до

100

кА

/

мкс

.

Столь

существенный

разброс

параметров

тока

делает

невозможным

ис

-

пользование

(1),

и

на

этом

фоне

цифры

из

табл

. 1

выглядят

не

обоснованными

и

не

заслуживающими

доверия

.

Отнюдь

не

случайно

,

что

уже

упомянутые

выше

конкретные

требования

ПУЭ

к

организации

грозозащиты

распределительных

устройств

получе

-

ны

вовсе

не

по

формулам

,

а

с

привлечением

стати

-

стических

расчётов

.

В

материалах

CIGRE

упоминается

разумное

пра

-

вило

—

чем

короче

провод

от

ОПН

до

муфты

,

тем

лучше

,

но

никаких

адекват

-

ных

методик

для

поиска

конкретных

предельных

длин

CIGRE

не

дает

.

Ука

-

занные

в

табл

. 1

длины

3

и

10

м

рас

-

смотрены

,

очевидно

,

лишь

в

качестве

примера

использования

формулы

(1)

и

вовсе

не

означают

,

что

нельзя

иметь

провода

длиной

15, 20, 25

м

.

Также

ни

-

где

не

сказано

,

что

длины

проводов

не

могут

отличаться

по

фазам

,

и

что

де

-

лать

,

если

провода

не

коаксиальные

.

По

названным

причинам

материалы

CIGRE

далее

рассматривать

не

будем

,

как

не

содержащие

полезной

информа

-

ции

по

интересующему

вопросу

.

РАСЧЁТ

ИМПУЛЬСНЫХ

НАПРЯ

-

ЖЕНИЙ

ДЛЯ

КАБЕЛЯ

110

КВ

Механизм

появления

импульсных

напряжений

в

экранах

описан

,

напри

-

мер

,

в

10-

й

главе

[4].

Если

бы

в

месте

разземления

экрана

(

рис

. 1

а

)

и

в

узле

транспозиции

(

рис

. 1

б

)

отсутствовали

экранные

ОПН

,

то

возникающее

при

этом

напряжение

на

экране

относи

-

тельно

земли

могло

достигать

полови

-

ны

напряжения

на

жиле

и

даже

более

.

Поэтому

необходимость

установки

экранных

ОПН

сомнения

не

вызывает

,

но

эффективность

их

работы

,

к

сожа

-

лению

,

снижается

из

-

за

наличия

со

-

единительных

проводов

той

или

иной

длины

,

которые

отделяют

ОПН

от

за

-

щищаемой

концевой

или

транспозици

-

онной

муфты

.

В

качестве

примера

проведём

расчёт

напряже

-

ния

в

узле

транспозиции

линии

110

кВ

длиной

3

км

с

кабелями

1000/240

мм

2

,

имеющей

один

полный

цикл

(

рис

. 1

б

).

Моделирование

процессов

выполним

в

программе

EMTP,

где

будем

варьировать

длину

провода

ППС

,

связывающего

муфту

и

ОПН

с

рабо

-

чим

напряжением

7,2

кВ

.

При

включении

кабеля

под

напряжение

сети

в

его

жилах

скачком

появляется

рабочее

напряжение

.

В

сети

110

кВ

рабочее

напряжение

может

достигать

127

кВ

,

а

амплитуда

фазного

напряжения

— 100

кВ

.

Наибольшие

импульсы

будут

возникать

в

экране

,

отвечающем

той

из

трёх

жил

(

фаз

)

кабеля

,

мгно

-

венное

значение

напряжения

которой

на

момент

включения

кабеля

было

близко

амплитудному

зна

-

чению

,

т

.

е

.

к

100

кВ

.

На

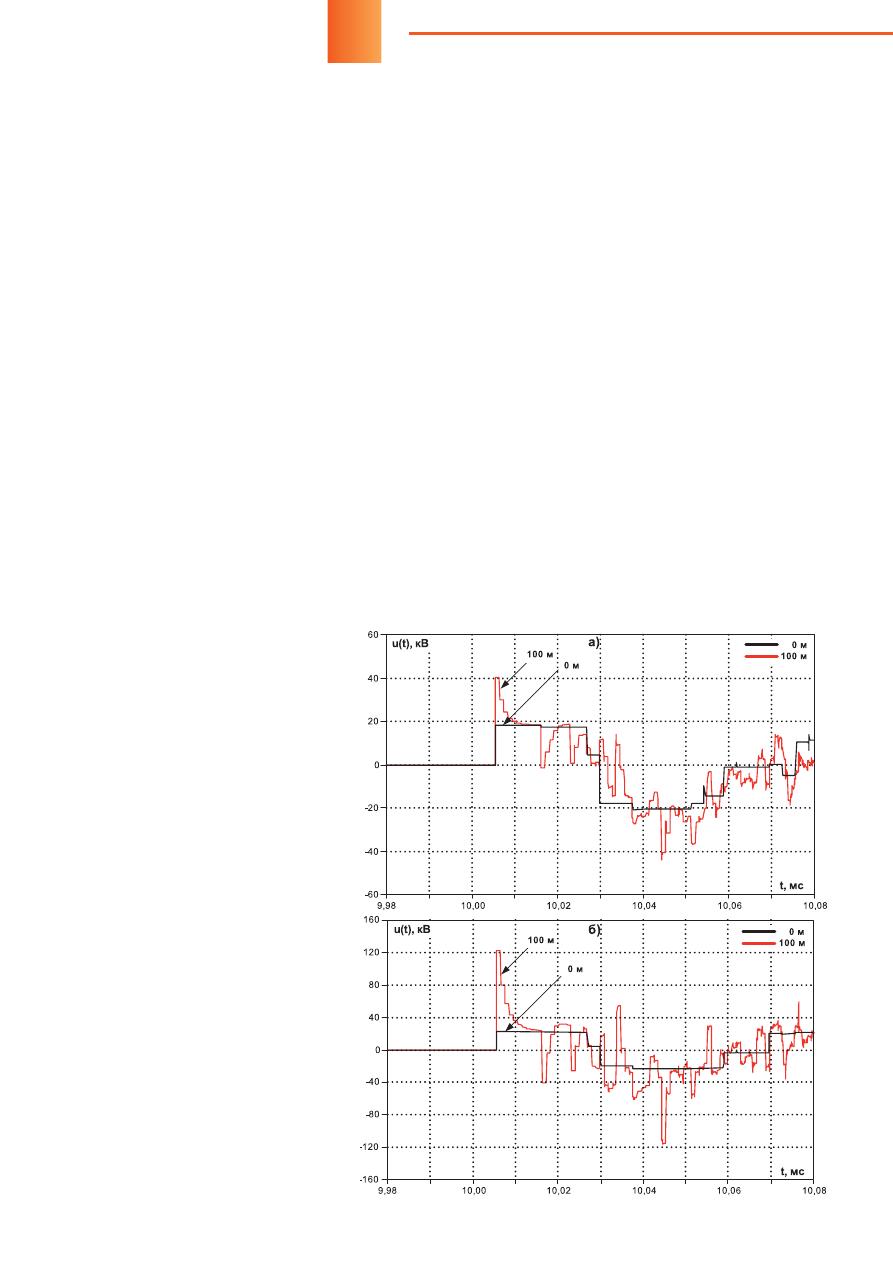

рис

. 3

а

даны

две

осциллограммы

напряжения

в

узле

транспозиции

—

одна

отвечает

нулевой

дли

-

не

провода

ППС

,

а

другая

—

огромной

длине

100

м

.

Реальные

длины

проводов

ППС

лежат

в

диапазоне

от

0

до

10–20

м

,

а

длина

100

м

была

взята

лишь

с

це

-

лью

более

наглядной

иллюстрации

процессов

.

Со

-

гласно

рис

. 3

а

напряжение

на

экране

в

узле

транспо

-

зиции

не

превосходит

всего

40

кВ

даже

для

провода

большой

длины

100

м

.

Также

видно

,

что

оно

состав

-

ляет

около

0,4

от

напряжения

жилы

.

Рис

. 3.

Напряжение

в

узле

транспозиции

КЛ

110

кВ

в

зависимости

от

длины

провода

ППС

:

а

)

при

коммутации

кабеля

;

б

)

при

близком

разряде

молнии

65

№

1 (34) 2016

Из

рис

. 3

а

может

показаться

,

что

на

экране

возни

-

кает

целая

серия

импульсов

,

которые

многократно

достигают

40

кВ

.

Здесь

следует

сказать

,

что

традици

-

онно

в

подобных

расчетах

принято

ориентироваться

лишь

на

первые

колебания

.

Другие

же

импульсы

,

последующие

,

во

внимание

не

принимаются

,

так

как

на

практике

их

не

будет

в

силу

серьёзного

дей

-

ствия

потерь

и

вносимого

ими

затухания

,

которое

,

увы

,

не

удаётся

достоверно

учесть

в

компьютерных

программах

вроде

EMTP.

Напряжение

рис

. 3

а

вряд

ли

представляет

опас

-

ность

для

оболочки

кабеля

и

муфты

,

поскольку

:

•

для

оболочки

допустимо

более

100

кВ

,

а

здесь

всего

40

кВ

;

•

прочность

оболочки

проверяется

на

импульсе

с

длительностью

50

мкс

,

а

здесь

она

не

более

всего

3

мкс

.

Теперь

рассмотрим

грозовые

процессы

.

Их

мож

-

но

оценить

следующим

образом

.

Известно

,

что

если

кабель

проложен

в

сети

,

содержащей

воз

-

душные

линии

,

то

для

его

защиты

от

грозовых

перенапряжений

вблизи

от

концевых

муфт

уста

-

навливают

силовые

ОПН

.

Остающееся

напряже

-

ние

ОПН

110

кВ

не

превосходит

300

кВ

,

и

поэтому

для

расчета

гро

-

зовых

импульсов

на

экране

в

узле

транспозиции

достаточно

включать

кабель

(

жилу

кабеля

)

под

постоянное

напряжение

300

кВ

.

Результат

соответствующего

рас

-

чёта

показан

на

рис

. 3

б

.

Наибольшее

значение

напряжения

на

экране

со

-

ставило

120

кВ

,

что

близко

к

прочно

-

сти

оболочки

кабеля

,

но

все

же

вряд

ли

опасно

в

силу

малой

длительно

-

сти

импульса

(

всего

3

мкс

против

ис

-

пытательных

50

мкс

).

Тем

не

менее

очевидно

,

что

грозовые

воздействия

мощнее

коммутационных

и

требуют

более

детального

изучения

.

Также

можно

отметить

,

что

на

рис

. 3

а

,

как

и

на

рис

. 3

б

,

наводка

на

экраны

—

около

0,4

от

напряжения

жилы

.

На

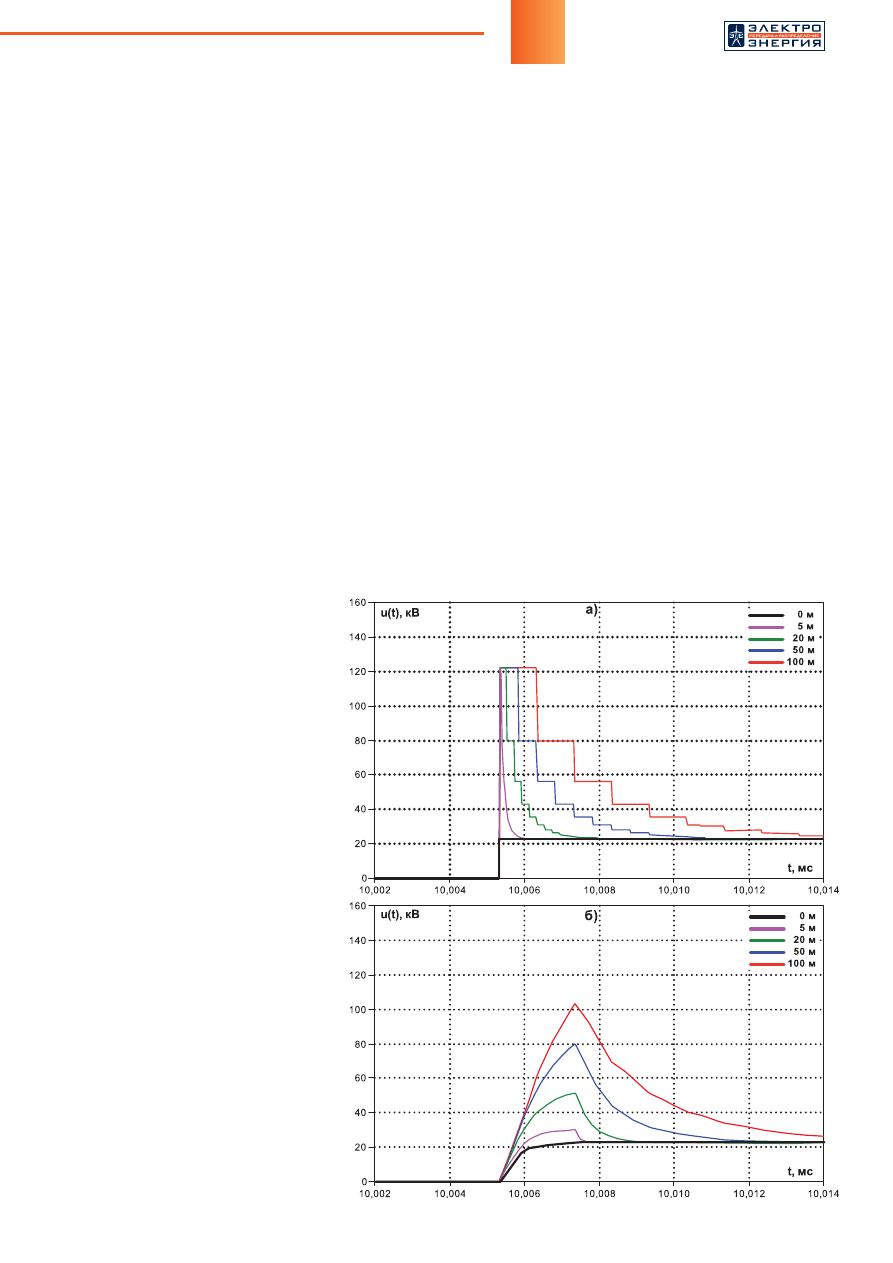

рис

. 4

а

показан

первый

грозо

-

вой

импульс

напряжения

на

экране

,

и

то

,

как

он

изменяется

по

мере

уве

-

личения

длины

провода

ППС

от

0

до

100

метров

.

Видно

,

что

максимальное

значение

напряжения

при

этом

не

ме

-

няется

,

а

все

,

что

происходит

, —

это

постепенно

увеличивается

длитель

-

ность

импульса

(

время

до

его

полу

-

спада

),

достигая

3

мкс

(

при

100

м

).

Грозовая

волна

,

пришедшая

в

жи

-

лу

кабеля

,

имеет

крутой

фронт

тогда

,

когда

она

образовалась

в

результате

близкого

к

кабелю

разряда

молнии

в

заземлённую

часть

воздушной

ли

-

нии

(

ВЛ

)

и

последующего

обратного

перекрытия

с

заземлённой

части

ВЛ

на

фазный

провод

.

В

остальных

слу

-

чаях

грозовая

волна

имеет

не

фронт

нулевой

длительности

,

а

какой

-

то

другой

,

конечный

.

В

качестве

примера

на

рис

. 4

б

даны

расчёты

для

случая

,

когда

грозовое

напряжение

на

ОПН

выросло

до

300

кВ

не

мгновенно

,

а

за

время

2

мкс

.

Из

рис

. 4

б

видно

,

что

увеличение

длительности

фронта

волны

от

0

до

2

мкс

вызвало

снижение

на

-

пряжения

на

экране

,

особенно

заметное

при

неболь

-

ших

длинах

ППС

.

Например

,

при

длине

5

м

снижение

произошло

со

120

кВ

до

всего

30

кВ

.

Осциллограммы

рис

. 4

а

, 4

б

не

позволяют

сде

-

лать

никакого

конкретного

вывода

,

кроме

и

без

того

известного

: «

чем

короче

провода

,

тем

лучше

».

Никто

не

знает

,

куда

ударит

молния

и

какие

у

нее

параме

-

тры

,

а

значит

никто

не

сможет

быть

уверен

в

том

,

подставлять

ли

в

расчёты

фронт

волны

0

мкс

,

или

2

мкс

,

или

какой

-

то

другой

.

Здесь

требуются

стати

-

стические

расчёты

,

способные

учесть

всё

многооб

-

разие

параметров

грозовых

волн

,

приходящих

в

ка

-

бель

с

воздушной

линии

.

Их

несложно

провести

,

но

они

потребуют

времени

и

финансирования

.

В

условиях

существенного

различия

формы

ре

-

альных

импульсов

в

экранах

(

короткие

)

и

испытатель

-

ных

(

длинные

),

в

условиях

неопределенности

с

проч

-

Рис

. 4.

Напряжение

в

узле

транспозиции

КЛ

110

кВ

в

зависимости

от

длины

провода

ППС

:

а

)

грозовая

волна

с

фронтом

0

мкс

;

б

)

грозовая

волна

с

фронтом

2

мкс

66

СЕТИ РОССИИ

ностью

оболочки

кабеля

,

в

условиях

статистической

природы

молнии

и

мест

её

разряда

,

глядя

на

рис

. 4

а

,

4

б

нельзя

сделать

однозначного

вывода

,

что

длина

провода

ППС

,

например

, 5

м

ещё

допустима

,

а

ска

-

жем

20

м

—

нет

.

Всё

,

что

остается

—

рекомендовать

использование

проводов

ППС

минимальной

длины

,

но

при

этом

не

может

быть

и

речи

о

каком

-

то

запре

-

те

применения

проводов

длиной

более

10 (15)

м

:

если

обстоятельства

на

стройплощадке

потребова

-

ли

применения

проводов

более

10 (15)

м

,

то

нет

за

-

конных

оснований

,

которые

могли

бы

запретить

это

сделать

.

ОЦЕНКА

ИМПУЛЬСНЫХ

НАПРЯЖЕНИЙ

ДЛЯ

КАБЕЛЕЙ

220–500

КВ

Рассмотрим

,

как

изменятся

осциллограммы

рис

. 4,

если

речь

пойдёт

о

кабеле

220

кВ

и

выше

.

Для

защиты

кабеля

220

кВ

применяют

ОПН

220

кВ

с

остающимся

напряжением

около

500

кВ

,

и

тогда

напряжение

в

узле

транспозиции

можно

оценить

как

0,4•500 = 200

кВ

,

достигаемое

лишь

в

случае

грозо

-

вой

волны

с

фронтом

нулевой

длительности

.

Однако

для

воздушных

линий

220–500

кВ

прочность

изоля

-

ции

ВЛ

так

высока

,

что

риск

обратных

перекрытий

минимален

,

а

значит

—

в

расчёты

процессов

в

ка

-

беле

надо

подставлять

не

фронт

нулевой

длитель

-

ности

,

а

другой

,

конечный

,

что

снизит

напряжение

на

оболочке

с

уровня

200

кВ

до

менее

опасного

.

Согласно

главе

4.2

ПУЭ

на

подходах

ВЛ

к

рас

-

пределительным

устройствам

35

кВ

и

выше

следует

предпринимать

меры

по

снижению

риска

обратных

перекрытий

изоляции

и

возникновению

грозовых

волн

с

крутым

фронтом

,

способных

вызвать

опасные

перенапряжения

на

изоляции

оборудования

.

Для

этого

на

ближайших

к

распредустройству

опорах

ВЛ

обеспечивают

малые

сопротивления

заземления

(

не

более

10–20

Ом

),

а

также

устанавливают

1—2

мол

-

ниезащитных

троса

.

Выше

было

показано

,

что

риск

обратных

перекры

-

тий

напрямую

определяет

воздействия

на

оболочку

примыкающего

к

воздушной

линии

кабеля

.

Следова

-

тельно

,

в

случаях

,

когда

имеет

место

кабельно

-

воз

-

душная

линия

35

кВ

и

выше

,

переходной

пункт

(

да

и

сам

кабель

с

муфтами

)

следует

также

восприни

-

мать

как

своеобразное

распределительное

устрой

-

ство

,

и

тогда

,

как

этого

требует

ПУЭ

,

несколько

опор

ВЛ

,

примыкающих

к

переходному

пункту

,

должны

иметь

сопротивление

заземления

не

более

10–20

Ом

и

должны

быть

с

тросами

.

В

противном

случае

ника

-

кие

экранные

ОПН

,

даже

при

длине

проводов

ППС

всего

5

м

,

уже

не

смогут

обеспечить

защиту

оболочки

кабеля

и

муфты

,

особенно

для

кабелей

классов

номи

-

нального

напряжения

220, 330, 500

кВ

.

ДОПУСТИМЫЙ

РАЗБРОС

В

ДЛИНАХ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ПРОВОДОВ

Несколько

раз

приходилось

слышать

,

что

длины

соединительных

проводов

должны

быть

одинаковы

.

Прежде

всего

,

подобные

соображения

высказыва

-

ются

про

схемы

транспозиции

(

рис

. 1

б

),

и

остается

только

догадываться

о

причинах

таких

требований

и

месте

их

публикации

(

это

точно

не

CIGRE).

Импульсные

процессы

в

каждом

соединительном

проводе

происходят

почти

обособлено

от

проводов

других

фаз

.

Поэтому

всё

сводится

к

тому

,

что

на

оболочке

той

фазы

кабеля

и

муфты

,

где

провод

до

ОПН

короче

,

будут

возникать

импульсы

пониженной

величины

и

/

или

длительности

,

но

никакой

проблемы

в

этом

нет

.

На

промышленной

же

частоте

все

провода

,

явля

-

ясь

продолжениями

экранов

кабеля

,

объединяются

в

одну

общую

связанную

систему

,

и

здесь

уже

,

тео

-

ретически

,

можно

понять

желание

иметь

все

прово

-

да

одинаковой

длины

,

ведь

благодаря

этому

все

три

экрана

кабеля

тоже

окажутся

равной

длины

и

будут

вести

себя

как

система

идеальной

транспозиции

.

Эти

соображения

по

сути

являются

вариацией

на

часто

встречающееся

заблуждение

,

заключающееся

в

том

,

что

,

мол

,

транспозиция

экранов

работоспособна

лишь

в

случае

равенства

длин

трёх

участков

L

1

, L

2

, L

3

(

рис

. 1

б

).

Рассмотрим

два

примера

,

показывающие

,

что

транспозиция

экранов

прекрасно

выполняет

свои

функции

даже

в

случае

существенного

различия

длин

L

1

, L

2

, L

3

.

Для

удобства

основные

исходные

данные

заимствуем

из

примера

статьи

[5],

где

линия

10

кВ

длиной

6

км

была

выполнена

кабелями

630/95

мм

2

,

проложенными

сомкнутым

треугольником

,

и

для

ли

-

нии

достаточным

оказалось

обустроить

один

полный

цикл

транспозиции

экранов

.

Погонное

наводимое

на

экран

напряжение

составляло

50

В

на

каждые

1000

м

длины

кабеля

и

1000

А

тока

в

жиле

.

Пример

№

1

.

Пусть

линия

длиной

6

км

оказа

-

лась

разбита

на

участки

длиной

L

1

= 2500

м

, L

2

=

2500

м

, L

3

= 1000

м

.

Тогда

при

токе

жилы

нормального

режима

800

А

наведённое

на

экран

напряжение

про

-

мышленной

частоты

составит

:

на

1-

м

участке

U

Э

1

=

50•2,5•0,8 = 100

В

,

на

2-

м

участке

U

Э

2

= 100

В

,

на

3-

м

участке

U

Э

1

= 50•1,0•0,8 = 40

В

.

Коэффициент

транспозиции

[3,4]:

К

Т

= {

√

[U

Э

1

- 0,5(U

Э

2

+ U

Э

3

)]

2

+ [0,5

√

—

3 (U

Э

2

- U

Э

3

)]

2

}/

(U

Э

1

+ U

Э

2

+ U

Э

3

) = 0,25.

Согласно

[5]

вообще

без

транспозиции

относитель

-

ное

значение

тока

в

экране

D

I

= 0,25

о

.

е

.,

абсолютное

значение

I

Э

= D

I

•

I

Ж

= 0,25•800 = 200

А

.

После

примене

-

ния

транспозиции

с

участками

разной

длины

ток

в

экра

-

не

снизится

,

но

не

до

нуля

,

а

до

некоторого

значения

,

отвечающего

небалансу

трёх

наводимых

напряжений

.

В

условиях

неидеальной

транспозиции

отно

-

сительное

значение

тока

в

экране

I

Э

/

I

Ж

= D

I

•K

T

=

0,25•0,25 = 0,0625

о

.

е

.,

абсолютное

I

Э

= (

I

Э

/

I

Ж

)•

I

Ж

=

0,0625•800 = 50

А

.

Как

видно

,

из

-

за

неидеальной

транспозиции

ток

в

экране

снизился

с

200

А

не

до

нуля

,

а

до

50

А

,

т

.

е

.

в

4

раза

.

Следовательно

,

по

-

тери

в

экранах

снизились

в

16

раз

—

так

сильно

,

что

основная

цель

транспозиции

безусловно

достигнута

.

Пример

№

2

.

Пусть

в

условиях

примера

№

1

на

3-

м

участке

длиной

L

3

= 1000

м

фазы

кабеля

про

-

ложены

сомкнутым

треугольником

лишь

на

отрезке

250

м

,

а

750

м

проложены

в

пучке

полимерных

труб

диаметром

225

мм

каждая

.

Для

треугольника

погонная

наводка

составля

-

ет

50

В

на

каждые

1000

м

и

1000

А

,

а

для

трубно

-

67

№

1 (34) 2016

го

участка

отношение

s/d

Э

= 225/40 = 5,625

и

согласно

рис

. 3

из

[5]

погонное

наводимое

на

экран

напряжение

составит

уже

150

В

.

Тогда

при

токе

жилы

нормального

режима

800

А

наве

-

денное

на

экран

напряжение

промышленной

частоты

для

1-

го

и

2-

го

участка

,

как

и

в

примере

№

1,

составит

по

100

В

,

а

на

3-

м

участке

будет

U

ЭЗ

= 50•0,25•0,8+150•0,75•0,8 = 100

В

,

т

.

е

.

совпа

-

дет

с

первыми

двумя

.

Коэффициент

транспозиции

[3,4] K

T

= 0,

ток

в

экране

I

Э

= 0,

потери

в

экране

P

Э

= 0,

или

,

иными

словами

,

в

рассмотренном

случае

транспозиция

ведет

себя

как

идеальная

,

хотя

длины

трёх

её

участков

серьёзно

отличаются

(2500, 2500, 1000

м

).

Два

приведённых

примера

показывают

,

что

нет

никако

-

го

смысла

добиваться

равенства

длин

кабеля

между

узлами

транспозиции

,

если

при

этом

не

задаваться

вопросом

о

спосо

-

бах

прокладки

фаз

кабеля

и

расстояниях

между

ними

.

Очевид

-

но

также

,

что

различие

длин

в

метры

и

даже

десятки

метров

совершенно

малозначимо

,

ведь

в

примерах

различие

длин

до

-

стигало

2500 — 1000=1500

м

,

и

это

не

помешало

успешной

ра

-

боте

транспозиции

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

схемах

заземления

экранов

кабелей

6–500

кВ

провода

,

соединяющие

экранные

ОПН

с

концевыми

или

транспозицион

-

ными

муфтами

,

желательно

иметь

малой

длины

в

несколько

метров

.

Однако

никаких

оснований

для

запрета

применять

про

-

вода

длиной

более

10 (15)

м

не

существует

,

в

том

числе

в

меж

-

дународных

документах

CIGRE.

Для

повышения

надёжности

кабельных

линий

,

особенно

220–500

кВ

,

на

опорах

сопряжённых

с

ними

воздушных

линий

рекомендуется

выполнить

мероприятия

ПУЭ

по

организации

защищённых

подходов

:

снизить

сопротивление

заземления

опор

до

уровня

не

более

10–20

Ом

,

установить

1–2

молниеза

-

щитных

троса

.

Нет

никаких

оснований

требовать

,

чтобы

в

схемах

заземле

-

ния

экранов

кабелей

6–500

кВ

длины

соединительных

проводов

были

одинаковы

у

разных

фаз

линии

.

Одностороннее

заземле

-

ние

экранов

или

транспозиция

остаются

эффективными

меро

-

приятиями

по

снижению

токов

и

потерь

в

экранах

даже

в

случа

-

ях

,

когда

длины

проводов

и

длины

участков

кабеля

отличаются

на

сотни

метров

.

ЛИТЕРАТУРА

1.

СТО

56947007-29.060.20.071-2011.

Силовые

кабельные

ли

-

нии

напряжением

110–500

кВ

.

Условия

создания

.

Нормы

и

требования

.

2.

СТО

56947007-29.060.20.072-2011.

Силовые

кабельные

ли

-

нии

напряжением

110–500

кВ

.

Организация

эксплуатации

и

технического

обслуживания

.

Нормы

и

требования

.

3.

СТО

56947007-29.060.20.103-2011.

Силовые

кабели

.

Мето

-

дика

расчета

устройств

заземления

экранов

,

защиты

от

перенапряжений

изоляции

силовых

кабелей

на

напряжение

110–500

кВ

с

изоляцией

из

сшитого

полиэтилена

.

4.

Дмитриев

М

.

В

.

Заземление

экранов

однофазных

силовых

кабелей

6–500

кВ

. —

СПб

.:

Изд

-

во

Политехн

.

ун

-

та

, 2010.

152

с

.

5.

Дмитриев

М

.

В

.

Выбор

и

реализация

схем

заземления

экра

-

нов

однофазных

кабелей

6–500

кВ

//

Журнал

«

ЭЛЕКТРО

-

ЭНЕРГИЯ

.

Передача

и

распределение

»,

№

6, 2013,

с

. 90–97.

6. Guide of the protection of specially bonded cable systems against

sheath overvoltages. Cigre working group 07 of study committee

n.21 (HV insulated cables). ELECTRA,

№

128, 1990.

Оригинал статьи: Заземление экранов однофазных кабелей 6–500 кВ: расстояние от муфт до коробок с ОПН

В нашей стране уже более 20 лет массово применяются кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Если в сетях среднего напряжения 6–35 кВ используются кабели как однофазной, так и трёхфазной конструкции, то в сетях 110–500 кВ — исключительно однофазной.