148

путешествие в прошлое

И

стории

мировых

энергетических

кризи

-

сов

1973

и

1979–1980-

х

годов

посвя

-

щена

обширная

научная

литература

.

Главной

их

предпосылкой

считается

противоречие

между

балансом

разведанных

за

-

пасов

нефти

и

возможностями

ее

предложения

на

рынке

в

условиях

нарастающего

территори

-

ального

разрыва

между

основными

районами

производства

и

потребления

топливно

-

энерге

-

тических

ресурсов

.

Энергетический

кризис

1973–1974

годов

спровоцировали

решения

арабских

стран

-

членов

ОПЕК

о

сокращении

добычи

нефти

и

вве

-

дении

эмбарго

на

поставку

нефти

в

те

страны

,

которые

поддержали

Израиль

в

Октябрьской

во

-

йне

1973

года

.

Цены

на

черное

золото

выросли

в

4

раза

.

Вслед

за

ценами

на

нефть

поднялись

цены

на

бензин

,

авиационное

топливо

,

электро

-

энергию

,

услуги

транспорта

.

Увеличение

издер

-

жек

производства

,

связанных

с

повышением

цен

на

нефть

,

привело

к

росту

себестоимости

про

-

дукции

почти

всех

отраслей

хозяйства

[1].

Второй

«

нефтяной

шок

»

спровоцировало

падение

правления

шаха

и

приход

к

власти

аятоллы

Хомейни

в

Иране

в

январе

1979

года

.

В

1981

году

цены

на

некоторые

сорта

нефти

превысили

уровень

40

долларов

за

баррель

.

Мировой

энергетический

кризис

инициировал

в

рыночном

хозяйстве

развитых

капиталистиче

-

ских

стран

становление

новых

макроэкономи

-

ческих

тенденций

,

приведших

в

свою

очередь

к

большим

и

прогрессивным

структурным

пере

-

менам

во

всей

мировой

экономике

.

Так

называе

-

мое

«

постиндустриальное

развитие

» —

прямой

результат

этих

перемен

.

Взрывной

рост

элек

-

тронной

промышленности

и

информационных

технологий

был

бы

немыслим

без

стратегиче

-

ской

передислокации

мировых

инвестиционных

ресурсов

в

пользу

наименее

энергоемких

произ

-

водств

.

Энергосберегающая

техника

и

техноло

-

гии

в

свою

очередь

способствовали

успешному

решению

экологических

проблем

хозяйственно

-

го

развития

,

становящегося

таким

образом

бо

-

лее

сбалансированным

.

Интенсивная

разработка

месторождений

нефти

на

шельфе

США

,

на

Аляске

и

в

Северном

море

привела

к

снижению

доли

ОПЕК

на

неф

-

тяном

рынке

с

55

до

30

процентов

.

В

1985

году

Саудовская

Аравия

в

интересах

защиты

своей

доли

рынка

расконсервировала

нефтяные

ре

-

зервы

и

нарастила

добычу

с

2

млн

баррелей

в

день

до

10

млн

баррелей

в

день

,

и

мировые

цены

на

черное

золото

рухнули

в

2–2,5

раза

—

до

10–12

долларов

за

баррель

.

Мировой

энер

-

гетический

кризис

был

окончательно

преодолен

.

В

постсоветской

историографии

принято

считать

,

что

лишь

одна

индустриальная

стра

-

на

извлекла

из

мирового

энергетического

кри

-

зиса

1970-

х

«

быструю

выгоду

»,

и

называлась

она

Союз

Советских

Социалистических

Респу

-

блик

» [2].

Обратимся

к

статистике

.

Накануне

мирового

энергетического

кризиса

СССР

экспортировал

довольно

ограниченные

объемы

нефти

и

нефте

-

продуктов

.

Например

,

в

1972

году

было

продано

75,9

млн

т

нефти

, 10,6

млн

т

мазута

и

4,1

млн

т

автомобильного

бензина

.

В

1973

году

на

пике

кризиса

эти

цифры

существенно

не

поменялись

:

85,1

млн

т

нефти

, 5,0

млн

т

автомобильного

бен

-

зина

, 9,7

млн

т

мазута

.

Экспорт

советской

нефти

и

нефтепродуктов

значительно

вырос

в

1975

году

—

до

93,1

млн

т

нефти

и

37,4

млн

т

нефтепродуктов

.

Объемы

валютных

поступлений

,

по

сравнению

с

1970

го

-

дом

,

увеличились

в

три

раза

—

до

3,72

млрд

долларов

[3].

Пик

экспорта

советской

нефти

пришелся

на

1988

год

(205

млн

т

),

когда

мировые

цены

на

черное

золото

опустились

до

10–12

долларов

за

баррель

.

С

1980

года

важнейшей

статьей

советско

-

го

экспорта

становится

природный

газ

.

Если

в

1970

году

его

продавали

в

объеме

3,3

млрд

м

3

(1,7%

от

внутреннего

производства

),

то

«В энергетике страны

сложилась очень серьезная

обстановка…»

Неизвестные факты и подробности

энергетического кризиса в СССР.

1960–1980-е годы

Симонов

Н

.

С

.,

д

.

и

.

н

.,

ведущий

инженер

службы

эксплуатации

и

диагностики

ЛЭП

ПАО

«

ФСК

ЕЭС

» —

МЭС

Центра

149

в

1986

объемы

продаж

возросли

до

79,2

м

3

(12%

от

внутреннего

производства

).

Кроме

нефти

и

газа

,

СССР

в

рассмат

-

риваемый

период

во

все

возрастающих

объемах

экспортировал

уголь

и

электро

-

энергию

(

таб

лица

1).

Из

общего

советского

экспорта

энерге

-

тических

товаров

на

долю

стран

-

членов

СЭВ

приходилось

80%

в

1971–1975

го

-

дах

и

70% —

в

1976–1980

годах

прироста

физических

объемов

поставок

нефтяно

-

го

топ

лива

,

около

60% (1971–1980

годы

)

газа

, 70%

энергетического

угля

и

90%

электроэнергии

.

Советский

экспорт

энер

-

гетических

товаров

в

данную

зону

торговли

в

лучшем

случае

покрывал

себестоимость

их

производства

и

транспортно

-

логистические

затраты

.

Страны

-

члены

СЭВ

приобретали

у

СССР

нефть

,

газ

,

уголь

и

электро

-

энергию

не

по

мировым

рыночным

,

а

по

администра

-

тивно

-

регулируемым

ценам

с

использованием

бар

-

терных

схем

и

клиринговых

расчетов

.

Сколько

СССР

в

1975–1985

годах

выручил

от

про

-

дажи

нефти

,

газа

и

угля

в

страны

Организации

эко

-

номического

сотрудничества

и

развития

(

ОСЭР

)

сво

-

бодно

конвертируемой

валюты

до

сих

пор

достоверно

не

известно

.

Эксперты

вангуют

в

диапазоне

от

100

до

200

млрд

долларов

,

то

есть

10–20

млрд

долларов

в

год

.

Некоторые

из

них

до

сих

пор

выражают

сожале

-

ние

в

связи

с

якобы

«

нерациональным

расходовани

-

ем

»

этой

,

в

общем

-

то

,

довольно

скромной

суммы

,

хотя

бы

по

отношению

к

колоссальной

стоимости

затрат

(

более

160

млрд

рублей

)

на

освоение

в

1975–1985

го

-

дах

западно

-

сибирской

нефтегазовой

провинции

.

* * *

Ничуть

не

умаляя

важности

изучения

«

ресурсного

проклятия

»

СССР

—

страны

,

оказавшейся

неспособ

-

ной

извлекать

реальную

прибыль

от

продажи

энер

-

гетических

товаров

даже

в

условиях

благоприятной

рыночной

конъюнктуры

,

обратим

внимание

на

более

фундаментальную

проблему

.

Это

очевидная

и

,

в

то

же

время

,

скрытая

от

не

-

посвященных

проблема

дефицита

топливно

-

энер

-

гетических

ресурсов

,

который

образовался

в

СССР

в

условиях

нарастающего

разрыва

между

основными

районами

их

производства

и

потребления

.

Напомним

,

что

в

Европейской

части

СССР

и

на

Урале

было

со

-

средоточено

более

70%

населения

,

производилось

около

80%

промышленной

продукции

и

в

связи

с

этим

потреблялось

примерно

75%

топлива

и

энергии

.

Тог

-

да

как

более

чем

три

четверти

запасов

нефти

,

газа

и

угля

находились

в

отдаленных

,

необжитых

райо

-

нах

северо

-

западной

и

восточной

Сибири

,

а

также

на

Дальнем

Востоке

.

Во

второй

половине

1950-

х

годов

в

структуре

при

-

ходной

части

баланса

топливодобывающей

промыш

-

ленности

СССР

произошли

прогрессивные

изменения

в

сторону

повышения

доли

нефти

и

природного

газа

в

сравнении

с

углем

подземной

добычи

.

К

1961

году

фактическое

потребление

природного

газа

и

нефтя

-

ного

котельного

и

дизельного

топлива

по

сравнению

с

1958

годом

увеличилось

почти

в

2

раза

.

Опережающее

развитие

нефтегазовой

промыш

-

ленности

требовало

проведения

дорогостоящих

раз

-

ведочных

работ

.

Значительных

капитальных

затрат

требовало

увеличение

запасов

,

подготовка

и

ввод

в

эксплуатацию

новых

месторождений

,

а

также

более

эффективного

их

использования

путем

увеличения

коэффициента

отдачи

.

Серьезные

проблемы

стояли

в

области

совершенствования

буровой

техники

,

соз

-

дания

и

развития

трубопроводного

транспорта

.

Однако

по

целому

ряду

причин

,

в

том

числе

ад

-

министративной

чехарды

«

великого

хрущевского

де

-

сятилетия

»,

в

топливно

-

энергетическом

комплексе

СССР

стали

нарастать

трудности

,

обусловленные

де

-

фицитом

топливно

-

энергетических

ресурсов

.

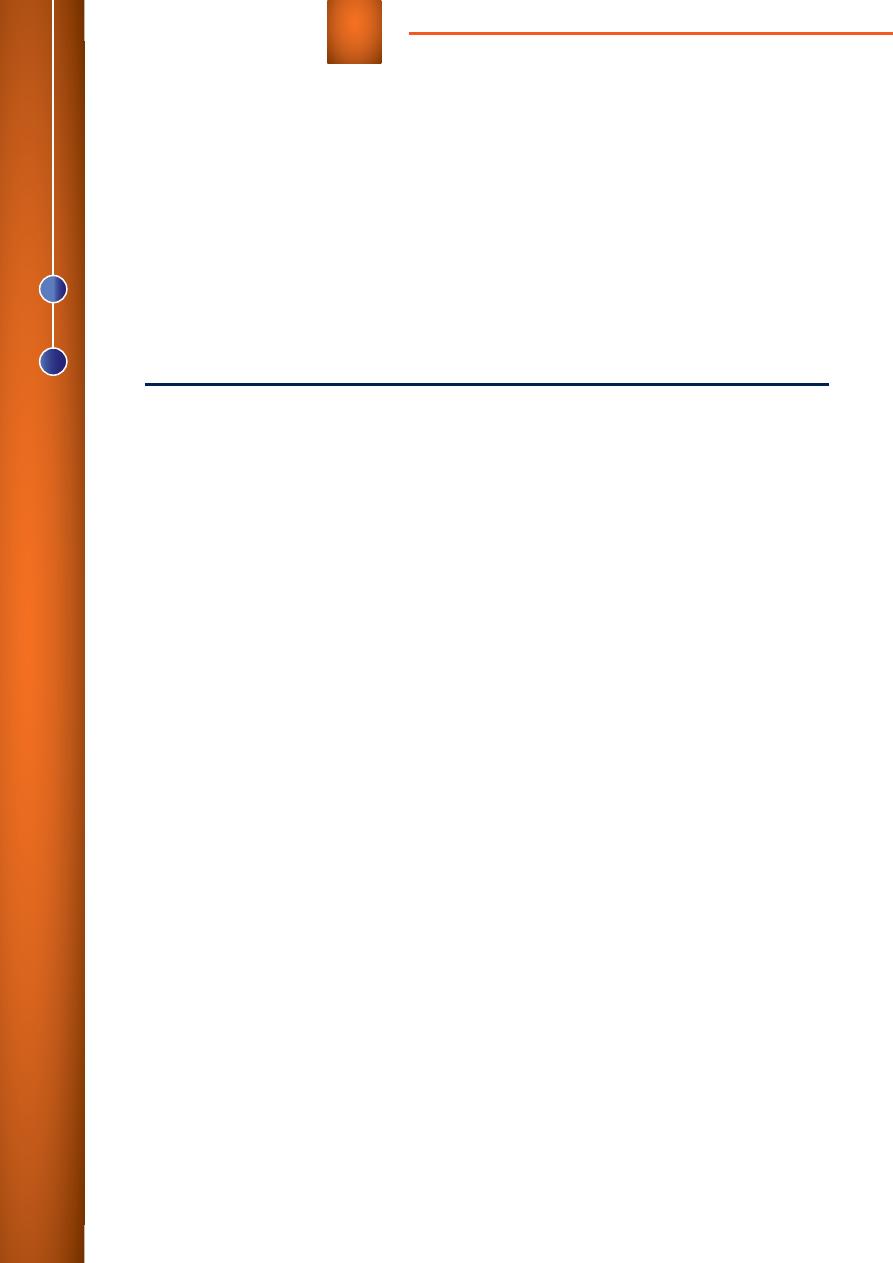

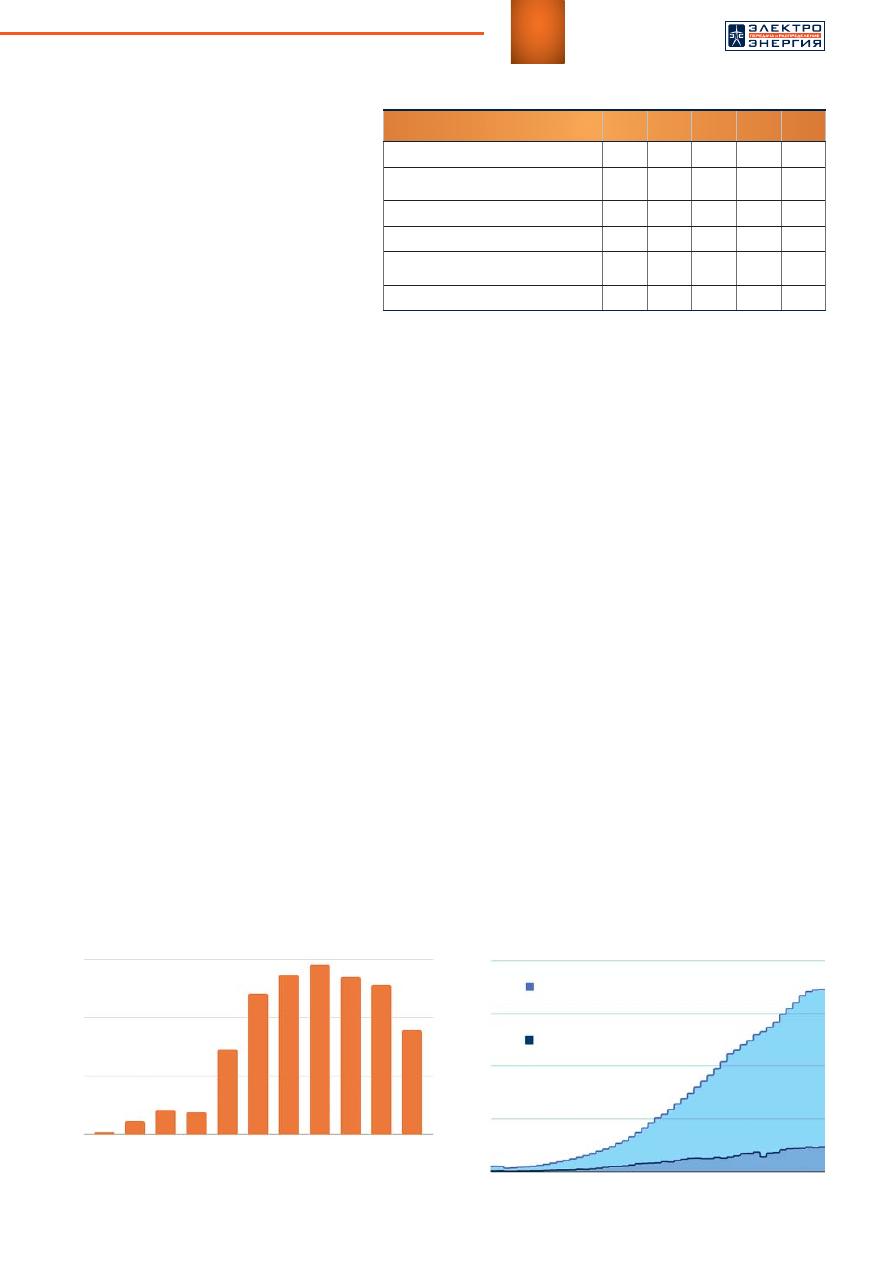

Табл

. 1.

Экспорт

СССР

энергетических

товаров

в

1960–1986

годах

Статья

экспорта

1960

1970

1980

1985

1986

Нефть

сырая

,

млн

т

17,8

66,8

119

117

130

Нефтепродукты

,

синтетическое

жидкое

топливо

,

млн

т

15,4

29,0

41,3

49,7

56,8

Горючий

газ

,

млрд

м

3

0,2

3,3

54,2

68,7

79,2

Электроэнергия

,

млрд

кВт

·

час

0,0

5,3

19,9

29,3

30,2

Каменный

уголь

(

включая

шихту

)

и

антрацит

,

млн

т

12,3

24,5

25,3

28,3

33,5

Каменноугольный

кокс

,

тыс

.

т

2646

4157

3 761

2907

2633

Генерирующая

мощность

электростанций

СССР

60

40

20

0

млн

кВт

1940

07.41 – 01.46

1946–1950 1951–1955 1956–1960 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990

Производство

электроэнергии

в

СССР

в

1940–1990

годах

2000

1500

1000

500

0

Все

электростанции

млрд

кВт

·

час

ГЭС

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

№

3 (48) 2018

150

Публично

данная

тема

в

СССР

не

обсуждалась

,

и

только

немногие

представители

партийно

-

госу

-

дарственного

руководства

и

научного

и

эксперт

-

ного

сообщества

владели

информацией

о

том

,

что

существующие

месторождения

ископаемого

орга

-

нического

топлива

по

своим

запасам

и

особенно

-

стям

геологического

строения

не

могут

обеспечить

желаемый

прирост

добычи

угля

,

нефти

и

газа

.

Первоисточники

,

способные

пролить

свет

на

данную

проблему

,

для

исследователей

недоступ

-

ны

.

Но

иногда

и

по

такой

закрытой

теме

возмож

-

ны

архивные

находки

.

Дело

в

том

,

что

некоторые

документы

Минэнерго

СССР

топовой

важности

в

директивные

органы

(

ЦК

КПСС

,

Совет

Мини

-

стров

СССР

,

Госплан

СССР

)

по

каким

-

то

причинам

не

были

отправлены

,

и

поэтому

в

так

называемые

«

особые

папки

»

не

попали

.

Это

,

в

частности

,

от

-

носится

к

ряду

служебных

записок

и

прилагаемых

к

ним

аналитическим

материалам

Министра

элек

-

троэнергетики

и

электрификации

СССР

П

.

С

.

Непо

-

рожнего

.

После

ликвидации

в

1991

году

данного

министерства

и

передачи

исторической

части

его

управленческой

документации

в

Российский

государствен

-

ный

архив

экономики

(

далее

—

РГАЭ

)

они

оказались

в

откры

-

том

доступе

.

* * *

Энергетический

кризис

под

-

бирался

к

СССР

исподволь

.

В

1961

году

в

связи

с

выработкой

месторождений

не

был

выпол

-

нен

план

прироста

запасов

газа

и

нефти

по

Башкирии

,

Куйбышев

-

ской

области

,

Краснодарскому

краю

и

другим

районам

.

В

1962

году

план

прироста

нефти

и

газа

по

СССР

полностью

провалился

.

За

шесть

лет

семи

-

летки

(1959–1964)

ни

одна

со

-

юзная

республика

не

выполнила

планы

по

увеличению

нефтегазо

-

добычи

[5].

Панорама

строительства

Красноярской

ГЭС

(1963

год

)

Недостающие

объемы

нефти

и

газа

,

в

том

числе

предназначенные

для

производства

электроэнергии

,

пришлось

замещать

углем

,

что

было

крайне

слож

-

но

делать

в

условиях

начавшейся

реструктуризации

угольной

отрасли

и

закрытия

нерентабельных

шахт

Урала

и

Подмосковного

угольного

бассейна

[6, 7].

8

июня

1962

года

ЦК

КПСС

и

Совет

Министров

СССР

приняли

разработанное

по

инициативе

П

.

С

.

Не

-

порожнего

постановление

№

570.

Называлось

оно

«

О

мерах

по

обеспечению

развития

энергетики

СССР

в

1963–1965

годах

»

и

было

рассчитано

на

исполнение

в

течение

двух

последних

лет

«

семилетки

».

Документ

примечателен

тем

,

что

в

нем

впервые

после

Второй

мировой

войны

признается

,

что

в

элек

-

троснабжении

СССР

возникли

критические

дисба

-

лансы

,

требующие

принятия

решительных

мер

по

их

устранению

.

Декларировалось

намерение

начать

в

1963–

1965

годах

строительство

двух

тепловых

электростан

-

ций

мощностью

24 000

и

28 000

МВт

на

юге

страны

,

двух

тепловых

электростанций

по

28 000

МВт

в

Цен

-

тральном

районе

и

в

Поволжье

и

Чебоксарской

ГЭС

мощностью

1400

МВт

на

Волге

.

Сообщается

о

начале

проектирования

и

строи

-

тельства

мощных

конденсационных

электростанций

в

составе

Канско

-

Ачинского

топливно

-

энергетическо

-

го

комплекса

в

Западной

Сибири

и

Экибастузского

в

Казахстане

.

В

служебной

записке

П

.

С

.

Непорожнего

от

27

июня

1967

года

на

имя

председателя

Госплана

СССР

Н

.

К

.

Байбакова

отмечается

,

что

основная

строитель

-

ная

программа

,

намеченная

постановлением

№

570,

так

и

осталась

на

бумаге

.

Рост

производства

электро

-

энергии

в

1963–1965

годах

«

был

в

основном

достиг

-

нут

за

счет

недопустимого

по

условиям

надежности

повышения

числа

часов

использования

действующе

-

го

энергетического

оборудования

и

снижения

резер

-

вов

в

энергетических

системах

» [8].

Диспропорции

между

вводом

новых

энергетических

мощностей

и

ростом

производства

электроэнергии

со

-

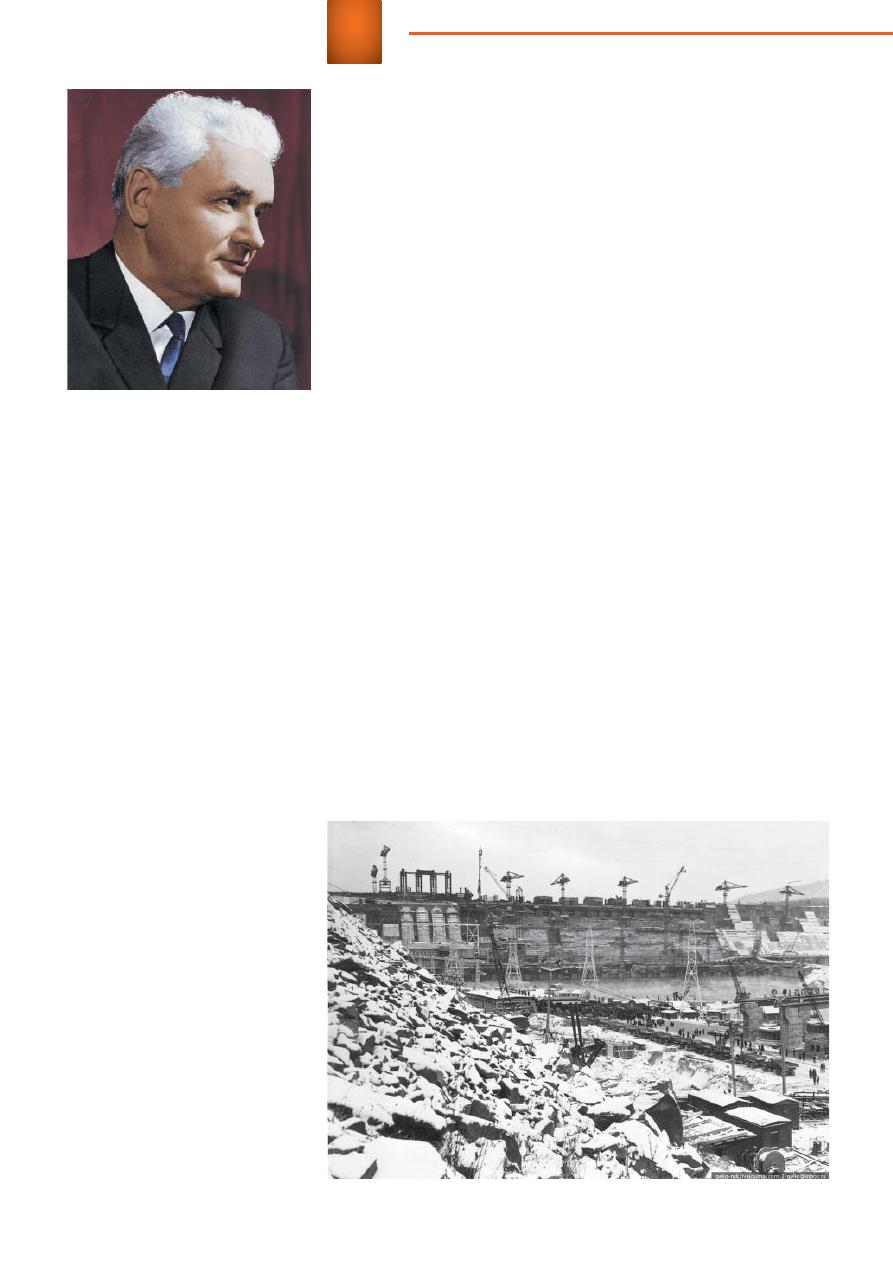

Непорожний

П

.

С

.,

(1910–1999)

Министр

энер

-

гетики

и

элек

-

трификации

СССР

с

1962

по

1985

год

ПУТЕШЕСТВИЕ

В ПРОШЛОЕ

151

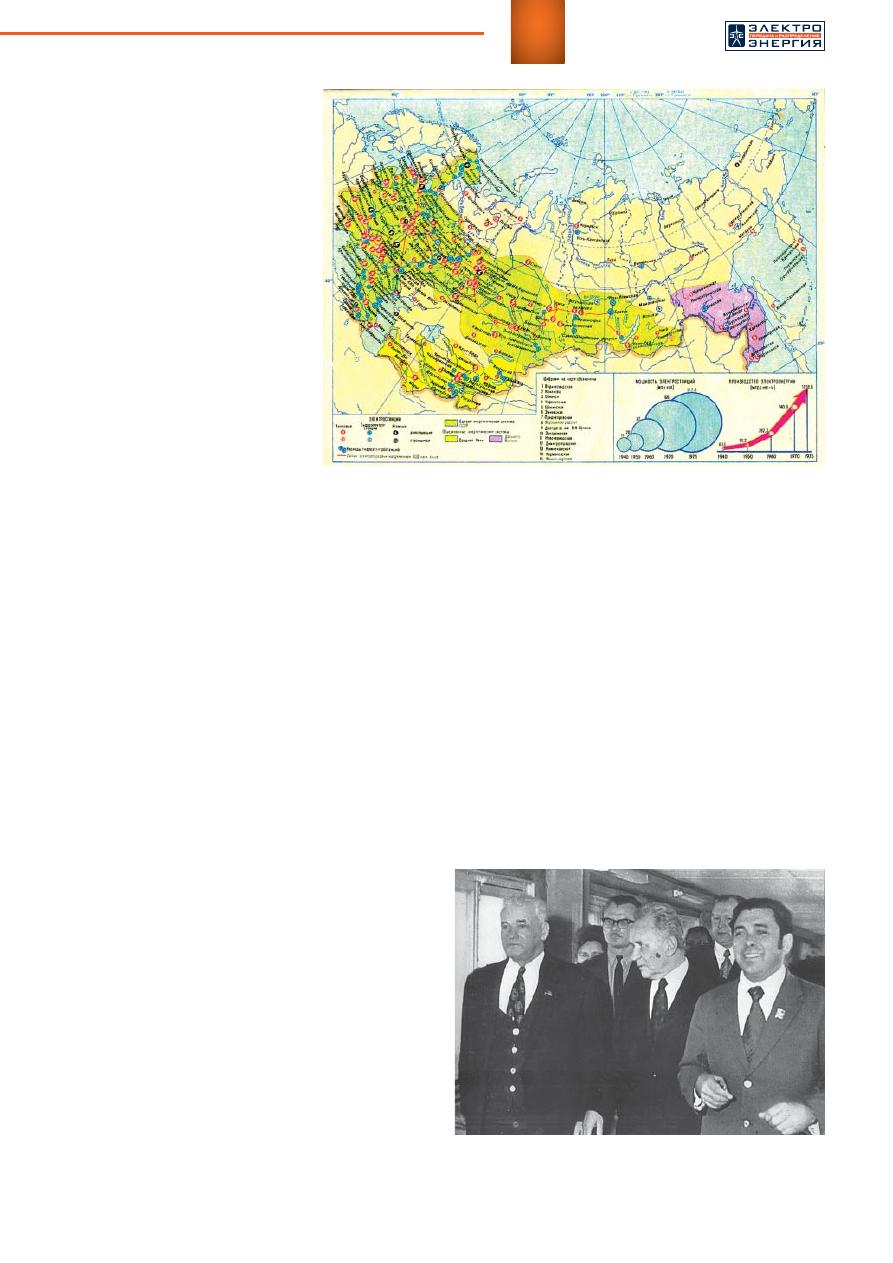

Карта

электрификации

СССР

(1975

год

)

хранились

в

первые

годы

VIII

пя

-

тилетки

(1966–1970).

Непорож

-

ний

напоминает

Байбакову

о

том

,

что

за

семилетие

1958–1965

го

-

дов

Госплан

СССР

недодал

капи

-

таловложений

в

энергетическое

строительство

на

1

млрд

рублей

,

а

в

1966–1967

годах

— 380

млн

рублей

,

и

это

привело

к

дальней

-

шему

снижению

задела

в

строи

-

тельстве

электростанций

.

Фак

-

тическая

«

задельная

мощность

»

новых

электростанций

при

выде

-

ленных

капитальных

вложениях

,

по

оценке

Непорожнего

,

в

VIII

пя

-

тилетке

составит

40

млн

кВт

при

«

нормативной

степени

готовно

-

сти

» 70

млн

кВт

[9].

В

служебной

записке

также

указывается

на

весьма

напря

-

женное

положение

с

электро

-

снабжением

отраслей

народного

хозяйства

. «

По

этой

причине

, —

пишет

Непорожний

, —

в

осенне

-

зимний

период

1967

года

Министерству

электроэнергетики

и

элек

-

трификации

СССР

пришлось

принимать

меры

по

частичному

ограничению

и

регулированию

электро

-

потребления

» [10].

В

докладах

Минэнерго

СССР

в

ЦК

КПСС

за

1968–1969

годы

сообщается

о

снижении

норматив

-

ных

запасов

топлива

для

прохождения

осенне

-

зим

-

него

максимума

энергопотребления

.

Так

,

в

1968

году

электростанциям

Минэнерго

СССР

было

недогру

-

жено

2,401

млн

т

угля

и

1,383

млн

т

торфа

.

Многие

мазутные

электростанции

работали

«

с

колес

»,

имея

аварийные

запасы

топлива

на

1–2

дня

[11].

В

осенне

-

зимний

период

1968/69

в

энергосистемах

Европейской

части

СССР

вводились

ограничения

по

-

требителей

по

электроэнергии

в

рабочие

дни

,

начи

-

ная

с

3

февраля

1969

года

[12].

В

1970/71

годы

обстановка

с

обеспечением

топ

-

ливом

потребностей

энергетики

Европейской

части

СССР

еще

более

осложнилась

.

Об

этом

П

.

С

.

Не

-

порожний

сообщает

в

письме

в

ЦК

КПСС

7

октября

1969

года

«

О

неотложных

мерах

по

обеспечению

электроснабжения

народного

хозяйства

».

По

его

словам

,

Госплан

СССР

выделил

«

совершенно

недо

-

статочное

количество

топлива

для

тепловых

электро

-

станций

»

и

снизил

план

выработки

ими

электроэнер

-

гии

«

за

счет

нереального

завышения

выработки

на

гидравлических

электростанциях

» [13].

В

1968

году

Минэнерго

СССР

разработал

проект

Генеральной

схемы

развития

энергосистем

СССР

на

период

до

1980

года

.

Письма

П

.

С

.

Непорожнего

в

ЦК

КПСС

,

написанные

в

1979–1980

годы

,

позволяют

вы

-

яснить

,

как

данный

перспективный

план

выполнялся

.

В

соответствие

с

Генеральной

схемой

мощность

электростанций

в

стране

предстояло

увеличить

при

-

мерно

в

7–8

раз

,

с

тем

,

чтобы

к

1970

году

можно

было

выработать

830–850

млрд

кВт

·

ч

электроэнер

-

гии

,

в

1975 — 1500

млрд

кВт

·

ч

,

а

в

1980 —

свыше

2

млрд

МВт

·

ч

.

Фактически

за

1971–1975

годы

было

введено

57

млн

кВт

новых

мощностей

вместо

67

млн

кВт

,

предусмотренных

народнохозяйственным

планом

на

IX

пятилетку

,

и

73,5

млн

кВт

,

предусмотренных

Гене

-

ральной

схемой

.

При

росте

энергопотребления

за

этот

период

на

26%

ввод

мощностей

увеличился

толь

-

ко

на

9,3% [14].

В

1976–1981

годах

ежегодные

темпы

ввода

новых

мощностей

снизились

до

10–12

млн

кВт

при

потреб

-

ности

24–27

млн

кВт

.

В

записке

П

.

С

.

Непорожнего

в

ЦК

КПСС

от

2

фев

-

раля

1978

года

отмечается

,

что

в

условиях

,

когда

прирост

энергетических

мощностей

составляет

не

более

5%

в

год

,

а

энергопотребление

увеличивается

на

7–8%

в

год

,

энергосистемам

приходится

повышать

число

часов

использования

действующего

оборудо

-

вания

,

сокращать

ремонты

и

снижать

качество

элек

-

троэнергии

.

В

письме

Председателю

Совмина

СССР

А

.

Н

.

Ко

-

сыгину

от

1

апреля

1976

года

П

.

С

.

Непорожний

на

-

Председатель

Совета

Министров

СССР

А

.

Н

.

Косыгин

(

в

центре

)

и

Министр

электроэнергетики

и

электри

-

фикации

СССР

П

.

С

.

Непорожний

(

слева

)

на

Якутской

ГРЭС

(

март

1974

года

)

№

3 (48) 2018

152

зывает

обстановку

в

отрасли

«

тревожной

».

Он

пишет

,

что

в

результате

снижения

темпов

ввода

новых

энер

-

гетических

мощностей

резервы

энергосистем

резко

уменьшились

. «

Вместо

13%

по

нормам

в

важнейших

энергосистемах

они

уже

дошли

до

4–6%,

что

не

дава

-

ло

возможности

последние

два

года

в

осенне

-

зимний

максимум

останавливать

агрегаты

даже

на

совершен

-

но

необходимый

профилактический

ремонт

» [15].

В

прилагаемом

к

письму

обширном

докладе

«

О

мерах

по

развитию

энергетики

в

1976–1990

го

-

дах

»

содержится

жесткая

критика

главных

постав

-

щиков

и

подрядчиков

Минэнерго

СССР

:

Мини

-

стерства

энергетического

машиностроения

СССР

и

Министерства

электротехнической

промышленно

-

сти

СССР

.

Отмечается

,

что

из

-

за

дефектов

металла

и

сварки

только

на

блоках

300

МВт

ежегодно

происходит

око

-

ло

500

аварийных

остановок

котлов

.

По

12–16

ава

-

рий

в

год

происходит

из

-

за

повреждения

лопаток

турбин

.

На

подстанциях

ежегодно

повреждается

до

6%

установленных

выключателей

и

2%

трансформато

-

ров

.

Только

в

осенне

-

зимний

максимум

1976/77

года

из

строя

вышло

10

мощных

трансформаторов

выпу

-

ска

1976

года

.

Ежегодные

затраты

на

ремонтные

работы

на

электростанциях

и

в

электросетевом

хозяйстве

,

по

оценке

Минэнерго

СССР

,

достигли

огромной

суммы

1400

млн

рублей

[16].

Обращается

внимание

на

то

,

что

для

удовлетво

-

рения

ежегодных

эксплуатационных

нужд

Минэнерго

СССР

недостает

100 000

различных

реле

,

большо

-

го

числа

комплектных

панелей

и

другой

аппарату

-

ры

.

Около

7000

выключателей

напряжением

110

кВ

и

выше

имеют

недостаточную

отключающую

спо

-

собность

,

что

приводит

к

возникновению

серьезных

аварий

[17].

В

записке

в

ЦК

КПСС

от

25

июня

1976

года

П

.

С

.

Непорожний

сообщает

о

невыполнении

плана

IX

пятилетки

по

вводу

энергетических

мощностей

из

-

за

недопоставки

энергетического

оборудования

и

отвлечения

строительно

-

монтажных

коллективов

Минэнерго

СССР

на

непрофильное

промышленное

строительство

[18].

В

записке

в

ЦК

КПСС

от

6

октября

1976

года

П

.

С

.

Непорожний

констатирует

: «

В

настоящее

вре

-

мя

создалась

обстановка

,

при

которой

основные

возможности

дополнительного

использования

дей

-

ствующих

энергетических

мощностей

Министерства

исчерпаны

,

а

резервы

мощности

в

объединенных

энергосистемах

составляют

только

5–6%,

вместо

установленных

правительством

13%.

В

ряде

энерго

-

систем

резервы

полностью

отсутствуют

» [19].

29

августа

1977

года

состоялось

специальное

заседание

Президиума

Совета

Министров

СССР

.

Обсуждался

доклад

Минэнерго

СССР

«

О

мерах

по

развитию

энергетики

до

1990

года

,

обеспечению

устойчивого

,

надежного

и

эффективного

энергоснаб

-

жения

народного

хозяйства

и

усилению

энергетиче

-

ского

строительства

».

Общая

ситуация

в

электроэнергетической

отрас

-

ли

в

вышеупомянутом

документе

характеризуется

как

«

тревожная

»,

а

по

ряду

позиций

—

как

«

крити

-

ческая

»:

«

Энергетические

системы

работают

с

недостат

-

ком

резерва

,

низкой

частотой

,

при

наличии

физи

-

чески

изношенного

оборудования

,

нехватке

компен

-

сирующих

мощностей

,

систем

защиты

и

автоматики

и

при

крайне

неудовлетворительном

топливоснабже

-

нии

электрических

станций

.

Энергосистемы

в

осен

-

не

-

зимний

максимум

работают

в

крайне

напряжен

-

ном

режиме

,

и

не

исключена

возможность

аварийных

ситуаций

в

отдельных

энергосистемах

или

даже

так

называемых

каскадных

аварий

,

охватывающих

груп

-

пы

энергосистем

» [20].

В

XI

пятилетке

(1981–1985

годы

)

развитие

элек

-

троэнергетики

продолжало

отставать

от

темпов

ро

-

ста

народного

хозяйства

.

По

сравнению

с

X

пяти

-

леткой

капитальные

вложения

на

развитие

отрасли

выросли

на

3,52

млрд

рублей

и

составили

23,75

млрд

рублей

.

По

мнению

П

.

С

.

Непорожнего

(

письмо

в

ЦК

КПСС

09.02.1981

г

.),

установленный

Госпланом

СССР

лимит

капиталовложений

не

позволял

«

соз

-

дать

задел

в

гидроэнергетическом

строительстве

»

и

«

не

обеспечивал

ввод

25

млн

кВт

мощности

на

атомных

электростанциях

» [21].

Особое

беспокойство

у

руководства

отрасли

вы

-

зывала

«

резко

обострившаяся

проблема

исполь

-

зования

устаревающего

оборудования

».

В

справке

«

О

состоянии

электроэнергетики

СССР

и

мерах

по

улучшению

ее

развития

»,

составленной

по

запросу

ЦК

КПСС

,

приводятся

совершенно

ошеломительные

данные

.

По

состоянию

на

1

января

1981

года

, «

об

-

щая

мощность

теплоэнергетического

оборудования

,

наработавшего

ресурс

(100

тысяч

часов

),

составила

более

56

млн

кВт

;

из

них

отработало

последний

срок

(150–200

тысяч

часов

)

около

8

млн

кВт

».

Далее

,

под

-

черкивается

,

что

в

перспективе

20

лет

«

мощность

оборудования

,

отработавшего

предельный

срок

»,

будет

лавинообразно

увеличиваться

: «

До

15

млн

кВт

в

1985

году

, 50

млн

кВт

в

1990

году

и

140

млн

кВт

в

2000

году

» [22].

В

c

лужебной

записке

от

21

января

1985

года

на

имя

Председателя

Совета

Министров

СССР

Н

.

А

.

Ти

-

хонова

П

.

С

.

Непорожний

подводит

своеобразный

итог

20-

летнему

развитию

энергетической

отрасли

в

условиях

хронического

недофинансирования

капи

-

тальных

вложений

и

систематических

недопоставок

энергетического

оборудования

.

В

Записке

не

без

иро

-

нии

отмечается

: «

В

период

с

1966

по

1984

год

отста

-

вание

ввода

в

действие

энергетических

мощностей

от

заданий

пятилетних

планов

не

привело

к

тяжелым

последствиям

только

потому

,

что

в

этот

же

период

рост

потребления

электроэнергии

в

стране

отстал

от

намеченного

в

пятилетках

на

200

млрд

кВт

·

ч

» [23].

Письмо

заканчивается

проникновенными

словами

:

«

Уважаемый

Николай

Александрович

!

В

энергетике

страны

сложилась

очень

серьезная

обстановка

из

-

за

недостатка

энергетических

мощно

-

стей

.

Развитие

этой

важнейшей

отрасли

народного

хозяйства

не

может

дальше

отставать

от

потреб

-

ностей

электрической

и

тепловой

энергии

в

стране

.

Убедительно

прошу

Вас

оказать

помощь

в

положи

-

тельном

решении

поставленных

вопросов

» [24].

ПУТЕШЕСТВИЕ

В ПРОШЛОЕ

153

Законсервированные

в

1992

году

5-

й

и

6-

й

энергоблоки

Балаковской

АЭС

В

сентябре

1985

года

80-

летний

Тихонов

офици

-

ально

подал

в

отставку

,

сославшись

на

нездоровье

.

П

.

С

.

Непорожний

вышел

на

пенсию

в

марте

того

же

года

в

75-

летнем

возрасте

,

оставив

свое

-

му

преемнику

А

.

И

.

Майорецу

груз

нерешенных

проблем

,

в

том

числе

по

перспективам

развития

энергетической

отрасли

на

ближайшую

XII

пяти

-

летку

(1986–1990).

Все

расчеты

,

проведенные

Мин

-

энерго

СССР

,

показывали

,

что

к

1990

году

для

нор

-

мального

функционирования

народного

хозяйства

и

выполнения

обязательств

по

поставкам

электро

-

энергии

в

страны

-

члены

СЭВ

требуется

довести

производство

электроэнергии

по

стране

до

1860–

1900

млрд

кВт

·

ч

—

на

300–400

млрд

кВт

·

ч

больше

,

чем

в

1985

году

[25].

Фактически

за

период

с

1985

по

1990

год

установ

-

ленная

мощность

электростанций

СССР

увеличи

-

лась

на

29

млн

кВт

вместо

93

млн

кВт

по

расчетам

Минэнерго

СССР

и

73

млн

кВт

по

народнохозяй

-

ственному

плану

на

XII

пятилетку

.

Уже

в

1986

году

было

приостановлено

сооружение

42

крупных

элек

-

тростанций

общей

проектной

мощностью

75

млн

кВт

.

В

письмах

П

.

С

.

Непорожнего

в

ЦК

КПСС

и

Со

-

вет

Министров

СССР

уделяется

внимание

вопросам

устойчивости

работы

энергетических

систем

,

надеж

-

ности

электроснабжения

и

экономии

электрической

и

тепловой

энергии

.

28

сентября

1967

года

П

.

С

.

Непорожний

подписал

приказ

№

185

об

организации

в

составе

Минэнерго

СССР

Центрального

диспетчерского

управления

Единой

энергетической

системы

СССР

(

ЦДУ

ЕЭС

СССР

).

Перед

новым

энергетическим

ведомством

была

поставлена

задача

организации

транспорта

электроэнергии

потребителям

на

определенной

го

-

сударственным

стандартом

(

ГОСТ

13109-67)

частоте

и

напряжении

.

В

электрофизическом

смысле

частота

электри

-

ческого

тока

в

энергосистеме

определяется

общим

балансом

генерируемой

и

потребляемой

активной

мощности

.

Если

баланс

соблюдается

,

то

частота

неизменна

.

Частота

должна

находиться

в

пределах

50±0,2

Гц

не

менее

95%

времени

суток

,

не

выходя

за

предельно

допустимые

50±0,4

Гц

.

В

справке

«

О

состоянии

электроэнергетики

СССР

и

мерах

по

улучшению

ее

развития

»

сообщается

о

непрерывном

ухудшении

качества

электроэнергии

.

Количество

часов

работы

ЕЭС

СССР

с

понижен

-

ной

частотой

возросло

со

165

часов

в

1971

году

до

1970

часов

в

1975

и

7500

часов

в

1981

году

[26].

Снижение

частоты

за

предельно

допустимые

50±0,4

Гц

влечет

за

собой

как

технологический

,

так

и

экономический

ущерб

.

Снижается

скорость

враще

-

ния

асинхронных

двигателей

—

приводов

производ

-

ственных

механизмов

.

Уменьшается

сопротивление

асинхронных

двигателей

и

возрастает

потребляе

-

мый

ими

ток

,

что

вызывает

дополнительный

нагрев

статора

и

ротора

и

,

как

следствие

,

сокращается

срок

службы

двигателя

за

счет

ускоренного

износа

его

изоляции

при

повышенной

температуре

.

По

оценке

Минэнерго

СССР

,

от

работы

энергосистем

на

пони

-

женной

частоте

народное

хозяйство

СССР

ежегодно

теряло

более

2

млрд

рублей

[27].

В

истории

советской

электроэнергетики

только

однажды

работа

энергосистем

с

пониженной

часто

-

той

была

пресечена

жесткими

административными

мерами

,

и

произошло

это

во

время

Великой

Отече

-

ственной

войны

.

В

первой

половине

1943

года

энер

-

госистемы

Главуралэнерго

,

Мос

энер

го

,

Горэнерго

,

Ивэнерго

,

Ярэнерго

,

Удмуртский

и

Омский

энерге

-

тические

комбинаты

снизили

частоту

до

40–42

Гц

.

Главной

причиной

являлось

грубое

нарушение

про

-

мышленными

наркоматами

установленных

для

них

лимитов

расхода

электроэнергии

.

17

августа

1943

года

Наркома

электростанций

СССР

Г

.

Д

.

Жимерина

вызвали

на

доклад

к

Предсе

-

дателю

ГКО

И

.

В

.

Сталину

.

Жимерин

в

своих

воспоминаниях

пишет

,

как

,

пре

-

одолев

страх

и

сомнения

,

он

в

простой

и

доступной

форме

объяснил

Сталину

,

что

«

понижение

частоты

происходит

из

-

за

снижения

числа

оборотов

турбин

,

а

это

связано

с

их

перегрузкой

».

—

А

что

нужно

сделать

? —

последовал

новый

во

-

прос

.

—

Разгрузить

турбины

и

уменьшить

лимиты

энергии

потребителям

.

—

Вы

что

же

,

предлагаете

остановить

уральские

заводы

? —

с

раздражением

спросил

Сталин

.

—

Нет

,

товарищ

Сталин

,

я

этого

не

предлагаю

.

Но

в

расходовании

электроэнергии

на

предприятиях

имеются

крупные

недостатки

.

18

августа

1943

года

в

ЦК

ВКП

(

б

)

были

вызва

-

ны

все

наркомы

. «

Мне

, —

вспоминает

Жимерин

, —

было

предложено

коротко

доложить

обстановку

,

разъяснить

,

какие

катастрофические

последствия

могут

произойти

,

если

не

будет

уменьшена

нагрузка

энергосистемы

. <…>

Возражений

было

больше

,

чем

нужно

,

но

здесь

же

было

сформулировано

постанов

-

ление

Государственного

Комитета

Обороны

о

сниже

-

нии

нагрузки

,

и

наркомы

завизировали

его

» [28].

Вместе

с

постановлением

ГКО

№

3944 «

О

мерах

обеспечения

нормальной

частоты

в

энергосисте

-

мах

»

Д

.

Г

.

Жимерин

в

тот

же

день

согласовал

и

зави

-

зировал

постановление

ГКО

№

3945 «

О

повышении

коэффициента

мощности

(

косинуса

фи

)

промышлен

-

ных

предприятий

».

Оба

документа

сыграли

неоцени

-

мую

роль

в

победе

советского

народа

в

Великой

Оте

-

чест

вен

ной

войне

.

№

3 (48) 2018

154

ПУТЕШЕСТВИЕ

В ПРОШЛОЕ

отключения

нагрузки

).

Сразу

«

отваливался

»,

к

при

-

меру

,

алюминиевый

завод

,

потребляющий

200

МВт

.

Становилось

вроде

легче

.

Включали

потребителей

,

и

опять

все

повторялось

—

постепенно

подбирались

к

границе

аварийно

допустимых

перетоков

.

Так

вот

и

работали

.

Тяжелые

были

времена

» [30].

* * *

Опережающее

развитие

электроэнергетики

в

со

-

четании

с

мерами

по

экономному

использованию

топливно

-

энергетических

ресурсов

—

главное

ус

-

ловие

устойчивого

экономического

роста

.

В

1960–

1980-

е

годы

в

СССР

это

условие

перестало

вы

-

полняться

из

-

за

нарастающего

разрыва

между

территориями

,

производящими

и

потребляющими

топливно

-

энергетические

ресурсы

.

Та

же

фундамен

-

тальная

причина

лежала

в

основе

мирового

энер

-

гетического

кризиса

1970-

х

годов

.

Демократические

страны

с

развитой

рыночной

экономикой

смогли

вый

ти

из

этого

противоречия

путем

снижения

энер

-

гоемкости

производства

и

диверсификации

экономи

-

ки

в

пользу

сферы

услуг

и

высоких

технологий

.

В

то

время

как

экономика

СССР

продолжала

развивать

-

ся

технологически

консервативным

и

экономически

экстенсивным

способом

,

затрачивая

огромные

сред

-

ства

на

содержание

планово

-

убыточного

топливно

-

энергетического

комплекса

.

Мировой

энергетиче

-

ский

кризис

,

который

советская

пропаганда

считала

«

составной

частью

общего

кризиса

капитализма

»,

на

самом

деле

являлся

оксимороном

советской

ад

-

министративно

-

командной

системы

и

советской

дей

-

ствительности

.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Скороходова

О

.

Н

.

США

и

Западная

Европа

в

условиях

нефтяного

кризиса

1973–1974

годов

//

Новая

и

новей

-

шая

история

, 2013,

№

1.

С

. 37–53.

2.

Девятайкина

Н

.

И

.,

Баранов

А

.

В

.,

Герман

А

.

А

.,

Креленко

Д

.

М

.,

Степанов

Ю

.

Г

.,

Учаев

А

.

Н

.

Сражения

,

изменив

-

шие

ход

истории

: 1945–2004.

Саратов

:

Лицей

, 2005.

С

. 15.

3.

Славкина

М

.

В

.

Четыре

лика

советского

нефтяного

экс

-

порта

:

основные

тенденции

развития

в

1922–1990-

е

годы

//

Вестник

Челябинского

государственного

универ

-

ситета

, 2012,

№

7.

История

.

Вып

. 49.

С

. 64.

4.

Народное

хозяйство

СССР

за

70

лет

:

юбилейный

ста

-

тистический

ежегодник

.

Госкомстат

СССР

.

М

.:

Финансы

и

статистика

, 1987. 766

с

.

5.

Карпов

В

.

П

.

Нефть

и

газ

в

промышленной

политике

СССР

(

России

) //

Вестник

Нижневартовского

государ

-

ственного

университета

, 2010,

№

4.

С

. 75–88.

6.

Баканов

С

.

А

.

Проблема

исчерпания

ресурсной

базы

уральской

угольной

промышленности

на

рубеже

1950–

1960-

х

годов

//

Вестник

Челябинского

государственного

университета

, 2011,

№

34.

С

. 46–50.

7.

Баканов

С

.

А

.

Советский

опыт

реструктуризации

угледо

-

бывающей

отрасли

в

конце

1950-

х

—1970-

е

гг

.

на

при

-

мере

предприятий

Подмосковного

угольного

бассейна

// Magistra Vitae:

электронный

журнал

по

историческим

наукам

и

археологии

, 2016,

№

2.

С

. 103–111.

8.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.10.

Д

.3477.

Л

.169.

9.

Там

же

.

Л

.171.

10.

Там

же

.

Л

.169.

11.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.15.

Д

.1438

а

.

Л

.4.

12.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.15.

Д

.1430.

Л

.18.

13.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.15.

Д

.1438

б

.

Л

.76.

14.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

.72.

Л

.29.

15.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

.72.

Л

.38.

16.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

.1401.

Л

.45.

17.

Там

же

.

Л

.41.

18.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

.71.

Л

.196.

19.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

.71.

Л

.309.

20.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

.1372.

Л

.4.

21.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

. 6775.

Л

.18–19.

22.

Там

же

.

Л

.120.

23.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.17.

Д

.2506.

Л

.6.

24.

Там

же

.

Л

.7.

25.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.17.

Д

.2507.

Л

.197.

26.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.16.

Д

.6775.

Л

.119.

27.

РГАЭ

.

Ф

.7964.

Оп

.17.

Д

.1334.

Л

.113.

28.

Энергетики

в

Великой

Отечественной

войне

:

воспо

-

минания

старейших

энергетиков

.

Сост

.

А

.

М

.

Маринов

,

Д

.

Г

.

Котилевский

,

М

.

А

.

Золотайкина

и

др

.

М

.:

Энерго

-

атомиздат

, 1985.

С

. 18–19.

29.

РГАЭ

Ф

.7964.

Оп

.2.

Д

.838.

Л

.73.

30. 50

Гц

.

Корпоративный

бюллетень

ОАО

«

СО

ЕЭС

»,

2012,

№

3.

С

. 28.

Строгое

соблюдение

лимитов

потребления

элек

-

троэнергии

позволило

максимально

сократить

коли

-

чество

часов

простоя

предприятий

из

-

за

аварийного

отключения

от

электросетей

.

Повышение

коэффициента

мощности

(

cos

)

элек

-

трооборудования

способствовало

более

эконом

-

ному

расходованию

электроэнергии

.

Посредством

упорядочения

технологии

производства

,

улучшения

режима

работы

электрических

печей

,

увеличения

скорости

резания

металла

и

т

.

д

.

промышленные

предприятия

уже

в

IV

квартале

1943

года

добились

экономии

электроэнергии

в

размере

138

млн

кВт

·

ч

,

или

3%

от

общего

полезного

отпуска

[29].

В

1980-

е

годы

гневные

приказы

Минэнерго

СССР

директорам

промышленных

предприятий

об

огра

-

ничении

потребления

в

часы

максимума

нагрузки

и

упорядочении

технологического

процесса

исполня

-

лись

кое

-

как

.

Аварийный

недоотпуск

электроэнергии

потреби

-

телям

из

-

за

недопустимо

низкой

частоты

в

1980

году

составил

0,2

млрд

кВт

·

ч

,

а

в

1985-

м

— 0,4

млрд

кВт

·

ч

.

Народное

хозяйство

СССР

недополучило

промыш

-

ленной

продукции

на

десятки

миллиардов

рублей

.

В

1983

году

число

часов

работы

энергосистем

с

пониженной

частотой

сократилось

до

52%

кален

-

дарного

времени

,

и

затем

она

(

частота

)

снова

по

-

ползла

вниз

.

Ветераны

ЦДУ

ЕЭС

вспоминают

,

что

в

годы

«

перестройки

»

им

постоянно

приходилось

работать

на

грани

системных

аварий

: «

Отключени

-

ем

потребителей

пытались

как

-

то

все

регулировать

,

и

если

это

не

помогало

,

давали

команду

отключить

потребителей

САОНом

(

специальная

автоматика

Оригинал статьи: «В энергетике страны сложилась очень серьезная обстановка…»

Неизвестные факты и подробности энергетического кризиса в СССР. 1960–1980-е годы