108

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

ДМИТРИЕВ М.В.,

к.т.н., заместитель генерального директора по научной работе

ПКБ «РосЭнергоМонтаж», г. Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ТРУБАМ

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ

ЛИНИЙ 6–500 КВ

ВВЕДЕНИЕ

Линии с однофазными кабелями с изоляцией

из сшитого полиэтилена (СПЭ) находят широкое

применение в сетях всех классов напряжения —

от 6 до 500 кВ. Монтаж таких линий осуществля-

ется различными способами, один их которых

— прокладка линий в так называемых проколах.

После выполнения прокола грунта в него поме-

щаются трубы, в которые затягиваются фазы

кабельной линии.

Первые проколы в России выполнялись глав-

ным образом под дорогами и площадями, т.е.

там, где ведение открытых земляных работ

было сопряжено с рядом трудностей. Поскольку

протяжённость проколов была небольшой, то в

качестве труб для прокладки кабелей можно

было использовать, например, асбоцементные

трубы, обладающие достаточной механической

прочностью и термостойкостью во всех возмож-

ных температурных режимах.

По мере роста объёмов строительства

кабельных линий стала появляться потреб-

ность в протяжённых проколах, где по понятным

причинам применение асбоцементных труб уже

было невозможно — ведь эти трубы не гнутся,

имеют большой вес и трение о грунт. Тогда для

прокладки кабельных линий было опробовано

применение метода горизонтально направлен-

ного бурения (ГНБ) с использованием поли-

этиленовых труб холодного водоснабжения,

выполненных из полиэтилена низкого давления

(ПНД). Такие трубы недорого стоят, гладкие

и лёгкие, обладают необходимой гибкостью,

легко и быстро свариваются друг с другом для

образования протяжённых однородных участ-

ков.

Постепенное удешевление технологии ГНБ,

а также широкое использование недорогих

ПНД-труб привели к тому, что такому способу

монтажа кабелей отдают предпочтение даже

тогда, когда кабель можно было бы без особых

помех для ежедневной жизни городов проло-

жить обычным способом при помощи открытых

земляных работ. В результате этой тенденции

доля линий, имеющих протяжённые проколы,

постоянно растёт, и уже, например, известны

кабельные линии, трасса которых почти полно-

стью проходит в ПНД-трубах.

К сожалению, как выяснилось, ПНД-трубы

предназначены для работы в диапазоне

109

2–4 июня 2014 г., Нижний Новгород

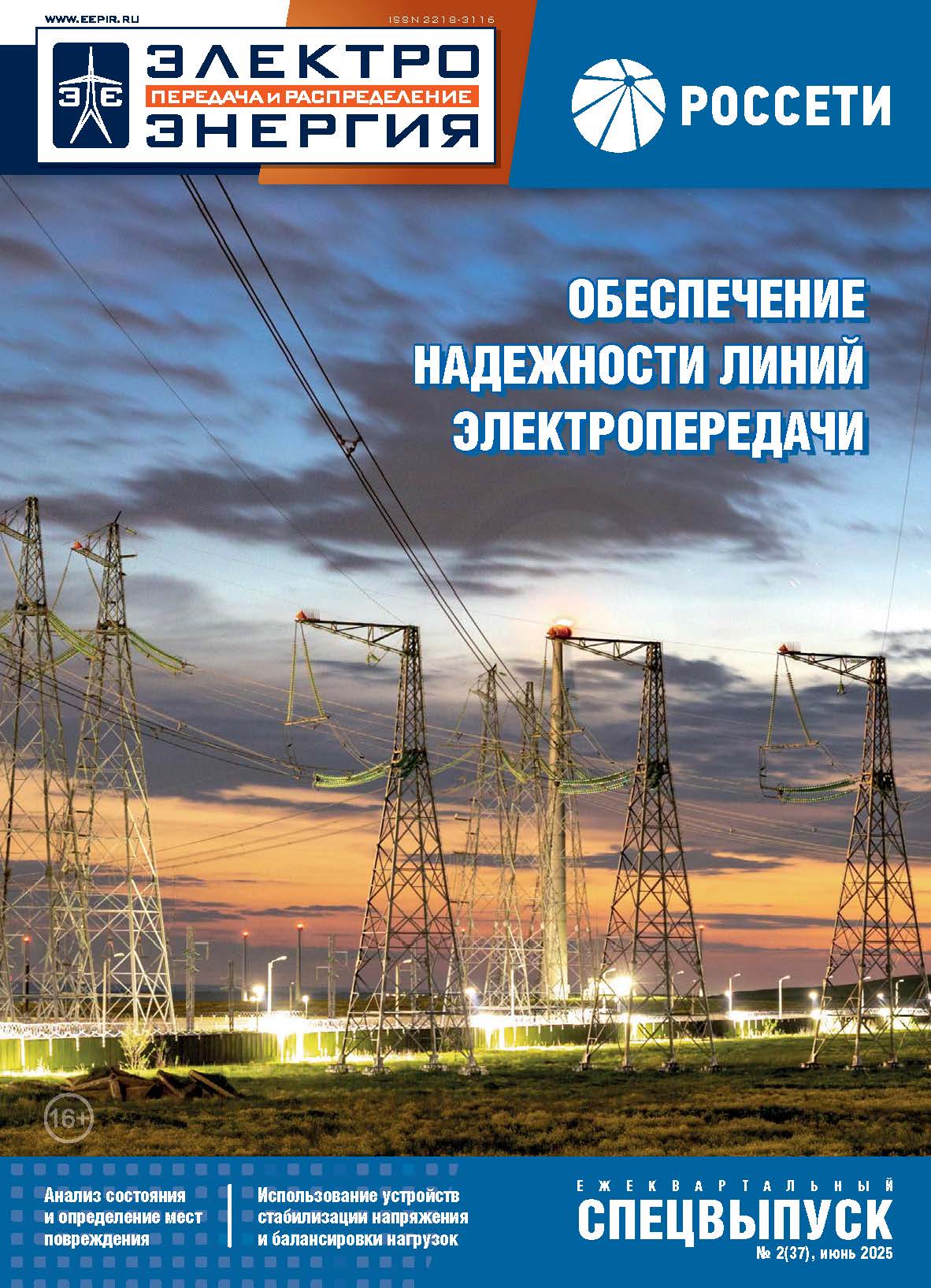

Рис. 1. Конструкция однофазного кабеля 6—500 кВ с изоляцией

из сшитого полиэтилена (а) и кабель, проложенный в

полиэтиленовой трубе в грунте (б)

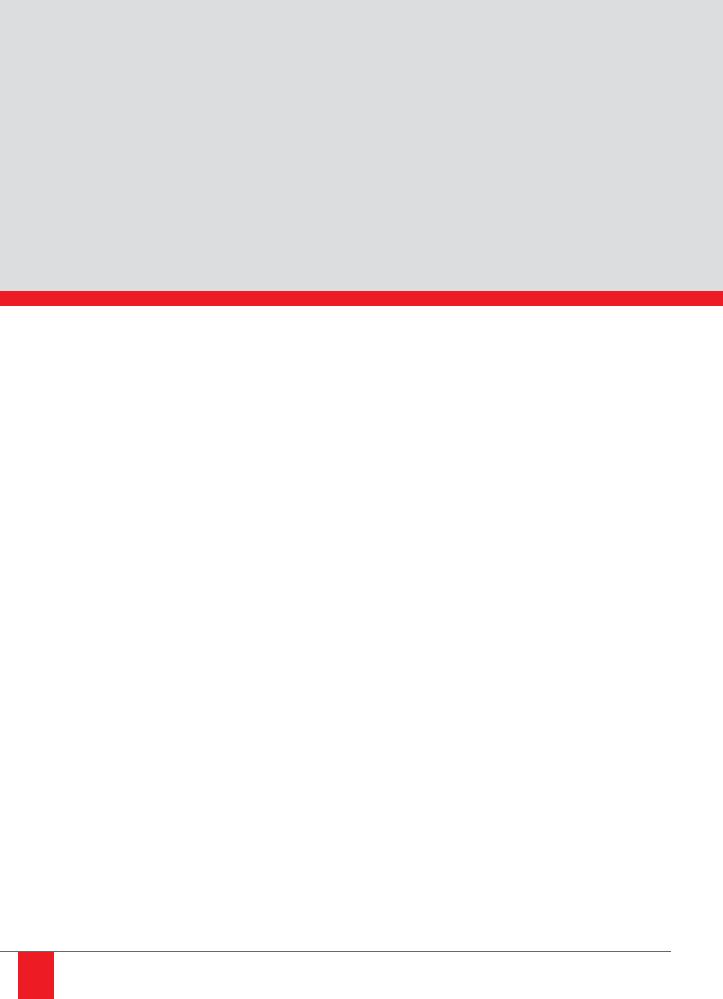

Рис. 2. Отвод тепла от кабельной линии,

проложенной в трубе

а

) — короткий трубный участок;

б) — длинный трубный участок;

в) — деформация длинной трубы в её средней части.

температур до 40

о

С, что меньше температуры

90

о

С, характерной для нормального режима

кабельных линий с изоляцией из сшитого поли-

этилена, и существенно меньше тех температур,

которые возникают при коротких замыканиях в

кабеле или во внешней сети. Из-за недостаточ-

ной термостойкости ПНД-труб существует риск

их критической деформации и/или сплавления с

оболочкой кабеля, что исключает возможность

извлечения кабеля из ПНД-трубы с целью его

ремонта или замены.

Отмеченные недостатки ПНД-труб, по

сути, вызывают недоиспользование возмож-

ностей дорогостоящих кабельных линий

6—500 кВ и высокотехнологичного современно-

го ГНБ-метода. Поэтому в последнее время для

организации проколов всё чаще стали использо-

вать термостойкие трубы ProTectorFlex из специ-

альной полимерной композиции, имеющие ряд

важных преимуществ над ПНД-трубами, одно из

которых — повышенная длительно допустимая

температура.

Рассмотрим подробнее последствия массо-

вого применения ГНБ-технологии и ПНД-труб

для кабельных линий 6—500 кВ с изоляцией из

сшитого полиэтилена.

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ,

ПРОЛОЖЕННОЙ В ТРУБАХ

На рис. 1а показана принципиальная конструк-

ция однофазного кабеля 6—500 кВ, имеющего

жилу, изоляцию, медный экран, требующий

заземления, а также оболочку (для защиты кабе-

ля от попадания воды). На рис. 1б схематично

изображена фаза кабельной линии, проложен-

ная в заполненной воздухом полиэтиленовой

трубе, размещённой в грунте.

При увеличении длин участ-

ков кабельной линии, прокла-

дываемых в трубах, будет

постепенно ухудшаться её

охлаждение, а значит, снижать-

ся пропускная способность

кабеля, которая определяется

исходя из недопустимости

длительного перегрева изоля-

ции из сшитого полиэтилена

сверх 90

о

С [1].

Так, на рис. 2а показано, что

охлаждение кабеля в короткой

трубе происходит не только за

счёт отвода тепла в грунт в радиальном направ-

лении, но и частично в аксиальном направлении

— вдоль оси кабеля. За счёт этого пропускная

способность кабеля снижается незначительно

(на 5—10%) по сравнению со случаем, когда

кабель был бы проложен в открытом грунте без

применения трубы.

На рис. 2б при увеличении длины трубы

становится ясно, что средний участок кабеля

теряет возможность охлаждаться в аксиальном

направлении, т.е. будет иметь повышенную

110

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

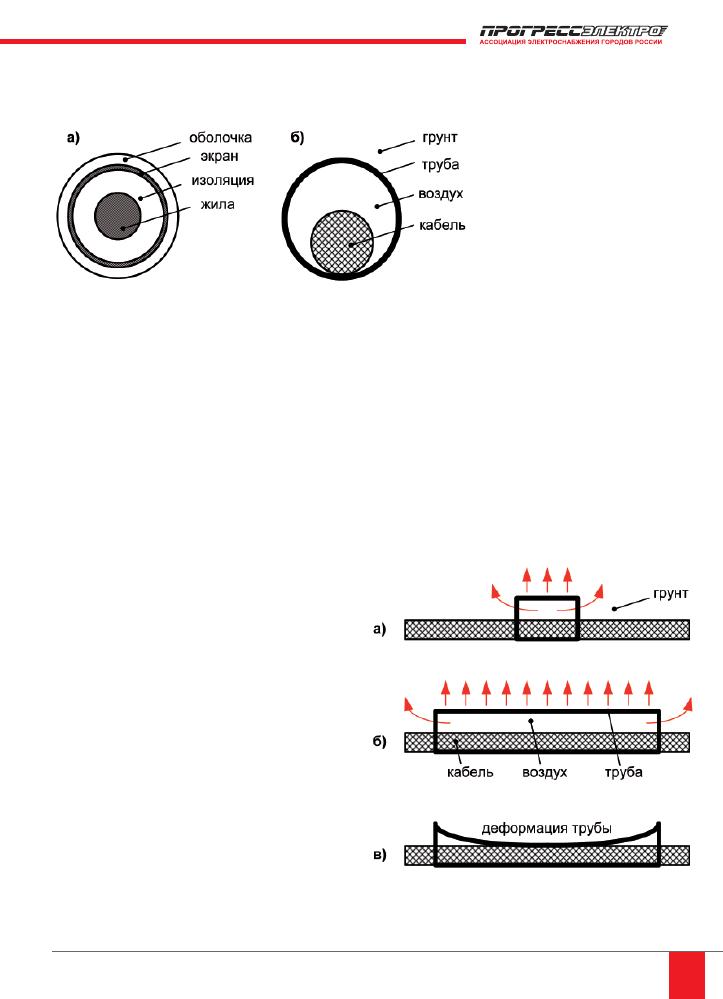

а) — заземление экранов с двух сторон;

б) — заземление экранов с одной стороны;

в) — транспозиция экранов.

Рис. 3. Основные схемы соединения и

заземления экранов однофазных кабелей

6—500 кВ

температуру, из-за чего пропускная способность

кабеля снижается заметнее (на 10—20%).

К сожалению, в ряде случаев на стадии проек-

тирования неверный тепловой расчёт линии

приводит к завышению ожидаемой пропускной

способности кабеля по сравнению с реальной.

По этой причине при последующей эксплуатации

может происходить перегрев кабеля, особенно на

трубных участках [2]. Кроме негативных послед-

ствий для изоляции самого кабеля проблемы

могут возникнуть и у трубы.

Если полиэтиленовая труба, в которой проло-

жен кабель, не является в достаточной степени

термостойкой, то под действием температуры

кабеля она может потерять свою механическую

прочность и деформироваться, сблизившись

с проложенным в ней кабелем (рис. 2в). Также

возможна ситуация, когда труба не потеряет

кольцевую жёсткость, но несколько размягчит-

ся (особенно внутренний слой) и прилипнет к

оболочке кабеля. В любом случае извлечение

кабеля из трубы при возникновении такой необ-

ходимости окажется невозможным.

Одним из способов снижения температуры

изоляции кабельной линии 6—500 кВ и повыше-

ния её пропускной способности является борьба

с паразитными токами и потерями мощности в

экранах кабеля, наводимыми рабочими тока-

ми жил. Эти потери существуют при простом

двустороннем заземлении экранов (рис. 3а), но

в схемах рис. 3б и 3в они отсутствуют [3]. Таким

образом, для кабельных линий, имеющих длин-

ные трубные участки, важным является приме-

нение:

• термостойких труб;

• схем заземления без потерь мощности в экра-

нах.

ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ

КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, ПРОЛОЖЕННОЙ

В ТРУБАХ

Повреждения однофазных кабелей можно

условно разделить на повреждения основной

изоляции и повреждения оболочки.

Если говорить об основной изоляции, то её

повреждения практически всегда приходятся на

концевые или соединительные муфты и связаны

с качеством муфт и их монтажом. Поскольку

кабельные муфты обустраиваются вне трубных

участков, то наличие проколов не изменяет усло-

вий поиска повреждений изоляции и её ремонта.

Если говорить об оболочке кабеля, то её

повреждения случаются гораздо чаще, чем у

главной изоляции, и могут происходить в любом

месте линии, в том числе и на трубных участках.

Нарушение целостности оболочки, как прави-

ло, связано или с небрежным монтажом, или с

внешними воздействиями в процессе эксплуата-

ции (земляные работы рядом с линией, просад-

ки грунта и др.). Например, во время монтажа

кабель затягивали в трубу и при этом серьёзно

поцарапали его оболочку — один из возможных

случаев, когда повреждение оболочки окажется

на участке внутри трубы.

Нормативные документы предписывают пери-

одические испытания оболочки однофазных

кабелей 6—500 кВ постоянным напряжением

10 кВ в течение 1 (10) минут. При сильном

повреждении оболочка не выдержит таких испы-

таний, место её повреждения придётся искать и

ремонтировать.

111

2–4 июня 2014 г., Нижний Новгород

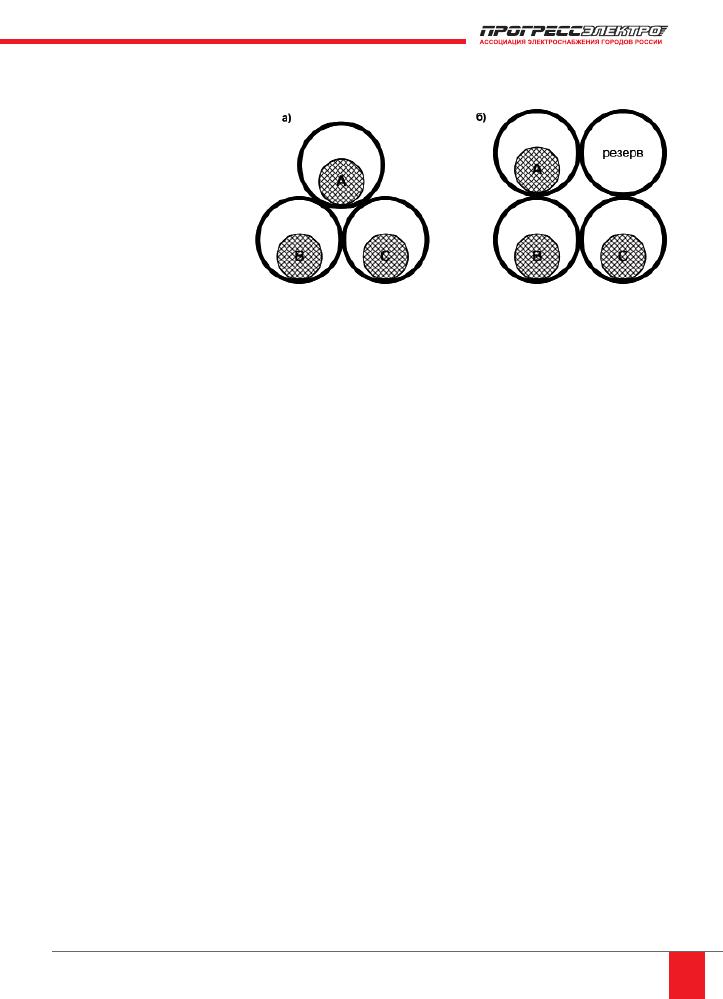

Рис. 4. Кабельная линия 6—500 кВ с однофазными кабелями,

проложенными в трубах без резервной трубы (а) и с ней (б)

Существующие приборы

позволяют определить место

повреждения оболочки кабель-

ной линии, проложенной в

открытом грунте. Однако если

повреждение будет на трубном

участке, то найти его точное

местоположение в трубе уже

не получится. Дело в том, что

полиэтиленовая труба изоли-

рует кабель от окружающего

грунта и выход тока с экрана

через повреждённую оболочку

в грунт возможен только по

концам трубы. Приборы зафиксируют наличие

процессов по концам трубы, но где именно в

трубе повреждена оболочка кабеля, определить

не удастся.

Поскольку нет гарантий, что в трубе отсутству-

ет влага, способная проникнуть в кабель через

повреждённую оболочку, то место поврежде-

ния надо оперативно обнаружить и оболочку

восстановить. Увы, единственная возможность

выполнить такое — это обрезать кабель по

концам трубного участка, извлечь его из трубы,

найти место повреждения, исправить, а затем

вновь поместить в трубу и поставить по концам

трубного участка внеплановые соединительные

муфты. Однако даже при желании и готовности

выполнить столь сложный ремонт он может не

состояться по причине невозможности извлече-

ния кабеля из ПНД-трубы из-за её деформации

и/или слипания с оболочкой.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА

КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ, ПРОЛОЖЕННОЙ

В ТРУБАХ

Технология ГНБ является удобной на стадии

монтажа кабельных линий, но было бы неплохо

сполна пользоваться её преимуществами ещё

и на протяжении последующей эксплуатации

линии. Иными словами, в случае необходимости

всегда должна быть возможность извлечения

кабеля из трубы.

Для того чтобы беспрепятственно извлечь

кабель из трубы, должны быть выполнены три

важных условия:

• труба не должна быть деформирована из-за

нерасчётных температурных режимов, в кото-

рые она могла попасть в процессе эксплуата-

ции линии;

• труба не должна слипаться с кабелем;

• труба не должна быть заилена из-за плохой

герметизации своих концов.

Строго говоря, при прокладке наиболее ответ-

ственных линий с однофазными кабелями в

дополнение к трём фазным трубам можно пред-

усмотреть ещё одну трубу (рис. 4б), выполняю-

щую роль резервной, на тот случай, если что-то

случится с кабелем в одной из трёх фазных труб

и его будет оттуда не извлечь. Однако возмож-

но представить ситуацию, когда за 30—40 лет

эксплуатации линии её ремонт потребуется,

скажем, дважды и одной резервной трубы будет

уже недостаточно.

Очевидно, что имеет смысл максимально

использовать возможности каждой из фазных

труб, а к резервной прибегать в самых экстрен-

ных случаях. Для этого следует признать

важность выполнения названных выше условий:

труба должна быть термостойкой (механически

прочной, нелипкой), концы трубы должны быть

закрыты.

Если говорить о герметизации концов трубы

как способе препятствовать попаданию внутрь

трубы грунта и грунтовых вод, то эту задачу

решить несложно. Наиболее трудными задача-

ми являются обеспечение гарантий отсутствия

кольцевой деформации трубы и её слипания с

проложенным кабелем.

НЕДОСТАТКИ ТРУБ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТИПА ПНД

В настоящее время при прокладке кабель-

ных линий методом ГНБ используются трубы

из поли этилена низкого давления (ПНД). Эти

трубы, по сути, являются трубами холодного

112

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

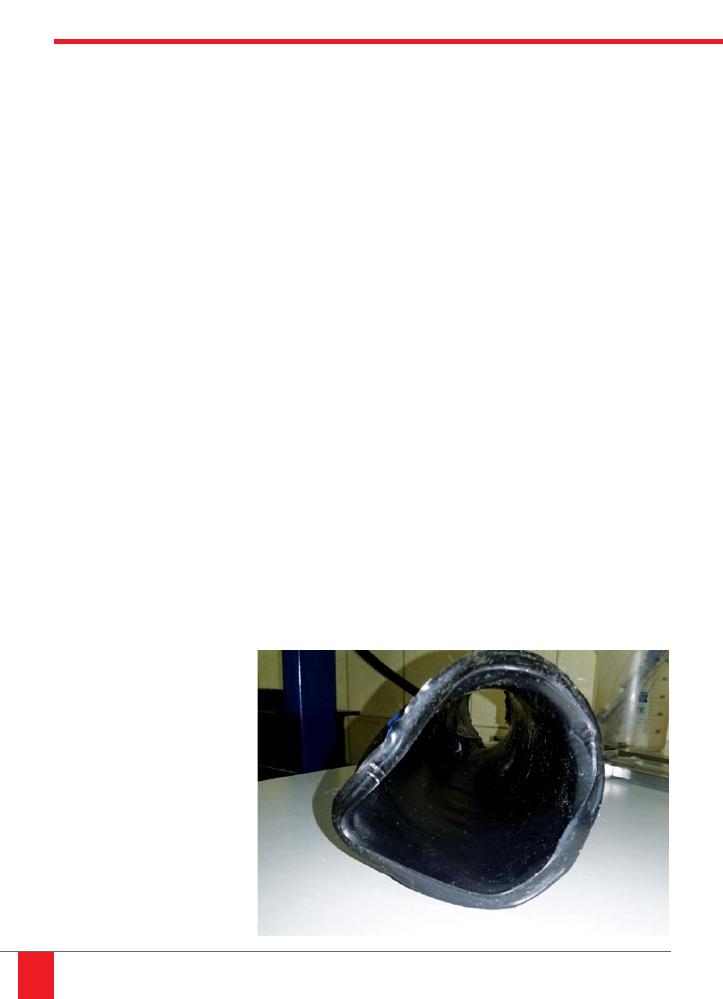

Рис. 5. Перегрев ПНД-трубы и её деформация

водоснабжения и по ГОСТ 18599 2001 предна-

значены для длительной работы в температур-

ном диапазоне до 40

о

С, а температура их плав-

ления составляет всего 132—135

о

С [4]. Вместе

с тем известно, что температура кабельной

линии с однофазными кабелями с изоляцией

из сшитого полиэтилена в нормальном режиме

может достигать 90

о

С. Кроме того, в ряде случа-

ев температура линии может превосходить

90

о

С, например, это возможно при перегрузках.

Или же это возможно в случаях, когда реаль-

ная пропускная способность кабеля оказалась

меньше тех значений, которые требуются потре-

бителю, по одной из причин:

• неверно выполнен тепловой расчёт (в него

заложено заниженное значение теплового

сопротивления грунта, не учтено тепловое

сопротивление трубы и воздуха, который её

заполняет; другие возможные ошибки);

• неверно выбрана схема заземления экранов

кабельной линии (применена схема рис. 3а

вместо оптимальных схем рис. 3б и 3в).

Ещё одним случаем разогрева кабельной

линии сверх 90

о

С являются короткие замыкания

как во внешней по отношению к кабелю сети, так

и в самом кабеле.

Если говорить о внешних коротких замыка-

ниях, то их подпитка по жилам кабеля является

дополнительным источником нагрева как само-

го кабеля, так и трубы, в которой он проложен.

Например, если в смешанной сети, содержа-

щей и кабельные линии, и воздушные линии

(ВЛ), короткое замыкание

было на ВЛ и за небольшой

интервал времени на ВЛ

многократно запускался цикл

автоматического повторного

включения (АПВ), очевидно,

что при некоторых схемах

сети кабель будет обтекаться

сквозными токами короткого

замыкания и окажется нагрет

сверх 90

о

С, а процесс его

остывания до исходных 90

о

С

займёт от десятков минут до

нескольких часов (постоян-

ная времени нагрева/охлаж-

дения кабеля именно такова

и связана с инерционностью

тепловых процессов в грун-

те).

Если говорить о внутренних коротких замы-

каниях, то здесь ток короткого замыкания сети

проходит по жиле кабеля через место повреж-

дения изоляции в экран и далее в его заземля-

ющие устройства. При этом температура жилы

может достигать 250

о

С, а экрана — до 350

о

С [1].

После быстрого (за время короткого замыка-

ния) нагрева жилы и экрана током короткого

замыкания до указанных температур жила

и экран отдают своё тепло изоляции кабеля

и его оболочке, а их конечная температура

будет зависеть от теплоёмкости изоляции и

оболочки.

Согласно расчётам, если температура жилы

и экрана выходит на предельные значения 250

и 350

о

С соответственно, то такого тепловыде-

ления в кабеле хватит на то, чтобы равномерно

прогреть его изоляцию и оболочку до 140—160

о

С.

Конкретные значения конечной температуры

зависят от многих факторов, в том числе от

сечения жилы и экрана кабеля, от класса номи-

нального напряжения кабеля (от объёма изоля-

ции). Прогрев изоляции и оболочки происходит

не позднее нескольких десятков минут с момента

короткого замыкания и отключения кабеля от

сети релейной защитой, а вот охлаждение кабе-

ля до температуры окружающего грунта (около

15

о

С) будет происходить медленно — вплоть до

нескольких суток (из-за инерции грунта).

Поскольку температура плавления ПНД-трубы

составляет всего 132—135

о

С (а температура

размягчения ещё меньше), то следует ожидать

113

2–4 июня 2014 г., Нижний Новгород

Рис. 6. Деформация ПНД-трубы и защемление проложенного

в ней однофазного кабеля

Рис. 7. Прилипание ПНД-трубы к поверхности оболочки

однофазного кабеля

деформации трубы и/или её

прилипания к оболочке кабеля

и в нормальном режиме рабо-

ты линии, и при перегрузках, и

при внешних по отношению к

кабелю коротких замыканиях,

и особенно при внутренних

повреждениях самой линии.

Деформация ПНД-трубы и/

или её слипание с оболочкой

сделают невозможным извле-

чение кабельной линии из

трубы с целью её ремонта или

замены — потребуется или

использование единственной

резервной трубы (если она

была предусмотрена), или

длительная и дорогостоящая

организация нового прокола

под аварийную фазу, а также

закупка однофазного кабеля

необходимой длины. К слову

сказать, заказ кабеля, его

изготовление и доставка к

месту монтажа могут занять

до нескольких месяцев.

Результаты некоторых

предварительных лаборатор-

ных исследований ПНД-труб

в условиях воздействия на

них температур, характерных

для кабельных линий с одно-

фазными кабелями с изоля-

цией из сшитого полиэтилена,

представлены на рис. 5, 6, 7.

Зафиксированные здесь деформация трубы

и её прилипание к оболочке кабеля делают

невозможным извлечение кабеля из трубы в

случае возникновения такой необходимости, что

увеличивает расходы эксплуатирующей органи-

зации на ремонт кабельной линии, или, иными

словами, приводит к недоиспользованию всех

возможностей как технологии ГНБ, так и самих

кабельных линий.

Оболочка кабеля изготавливается из полиэ-

тилена низкого давления. Однако в отличие от

ПНД-труб оболочка делается не из обычного

ПНД, а из специальных кабельных марок поли-

этиленов с присадками и антипиренами. Поэто-

му оболочка кабеля имеет более высокую темпе-

ратуру размягчения и плавления, т.е. в слипании

кабеля с трубой виновата именно ПНД-труба, а

не оболочка кабеля.

Если в силу каких-то исключительных обсто-

ятельств короткое замыкание в кабельной

линии всё же пришлось на прокол, то тогда

температура кабеля и трубы в месте короткого

замыкания может достигать очень высоких

значений в тысячи градусов, которые не сможет

выдержать не только любая полиэтиленовая,

но даже и металлическая труба. В этом случае

обеспечить целостность трубы и отсутствие

её слипания с кабелем будет уже невозможно.

Однако тут, повторимся, следует отметить,

что согласно опыту эксплуатации по понятным

причинам подавляющее большинство повреж-

дений изоляции кабелей 6—500 кВ приходится

114

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

на соединительные или концевые муфты или

же на участки с прокладкой кабелей в открытом

грунте, не имеющих защиты лотками или труба-

ми. Заметим также, что защита кабеля, проло-

женного в трубе, происходит не из-за самой

трубы, а из-за того, что при ГНБ-прокладке

труба оказывается заложенной на большой

глубине (до 3 м и даже более), что исключает её

повреждение сторонними организациями при

выполнении земляных работ.

Учитывая изложенное, короткое замыкание в

кабеле на трубном участке следует считать прак-

тически маловероятным и не принимать его в

качестве расчётного случая. Основное внимание

надо сосредоточить на работе трубы в нормаль-

ном режиме с учётом возможных перегрузок

и при прохождении по жилам и экранам токов

короткого замыкания, место которого лежит за

пределами трубного участка.

Как показали исследования, ПНД-трубы,

выполненные по ГОСТ 18599

2001, не годятся

для прокладки кабелей 6—500 кВ с изоляцией из

сшитого полиэтилена, поскольку рассчитаны на

работу при температурах до 40

о

С.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБАМ

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЬНЫХ

ЛИНИЙ

Перечисленные особенности протяжённых

трубных участков трассы кабеля, а также свой-

ства ПНД-труб заставляют серьёзно задуматься

о требованиях к трубным участкам и применяе-

мым на них трубам.

Главным специфическим требованием к

трубам, которые можно использовать для

прокладки кабельных линий, является их термо-

стойкость в различных режимах работы КЛ,

которая заключается в том, что трубы не должны

терять кольцевой жёсткости и прилипать к кабе-

лям.

Для кабельных линий 6—500 кВ с изоляцией

из сшитого полиэтилена трубы должны быть

термостойкими, во-

первых, при характерных

для длительного нормального режима темпера-

турах до 90

о

С. Во- вторых, при температурах до

150

о

С (и более), связанных с перегревом кабеля

токами короткого замыкания или с возможными

ошибками в проектировании кабельных линий

(неверный тепловой расчёт, неверная схема

заземления экранов, неверный учёт перегру-

зок).

Кроме того, трубы должны обладать характе-

ристиками, которые позволили бы беспрепят-

ственно монтировать их с применением техноло-

гии ГНБ:

• труба должна быть в достаточной степени

гибкой;

• труба должна подвергаться контактной сварке

для организации сплошных проколов большой

длины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПНД-труба является трубой холодного водо-

снабжения и предназначена для длительной

работы в диапазоне температур до 40

о

С, что

существенно меньше тех значений температур,

которые характерны в различных режимах рабо-

ты линий 6–500 кВ с однофазными кабелями с

изоляцией из сшитого полиэтилена. Поэтому

целесообразно приостановить применение

ПНД-труб для прокладки силовых кабелей 6–

500 кВ и использовать термостойкие трубы.

Прокладку кабельных линий классов номи-

нального напряжения от 6 до 500 кВ рекомен-

дуется производить не в ПНД-трубах, а в трубах

типа ProTectorFlex из полимерной композиции

высокой термостойкости.

ЛИТЕРАТУРА

1. СТО

56947007 29.060.20.071 2011 «Сило-

вые кабельные линии напряжением 110—

500 кВ. Условия создания. Нормы и требова-

ния» (Москва, ОАО «ФСК ЕЭС», 2011).

2. Титков В.В., Дудкин С.М. Влияние способов

прокладки на температурный режим кабель-

ных линий 6—10 кВ и выше //«Новости Элек-

тротехники», № 3 (75), 2012 г.

3. СТО 56947007 29.060.20.103 2011 «Силовые

кабели. Методика расчёта устройств зазем-

ления экранов, защиты от перенапряжений

изоляции силовых кабелей на напряжение

110—500 кВ с изоляцией из сшитого полиэти-

лена» (Москва, ОАО «ФСК ЕЭС», 2011).

4. ГОСТ 18599 2001 «Трубы напорные из полиэти-

лена. Технические условия».

Оригинал статьи: Требования к полиэтиленовым трубам для прокладки кабельных линий 6–500 кВ

Линии с однофазными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) находят широкое применение в сетях всех классов напряжения — от 6 до 500 кВ. Монтаж таких линий осуществляется различными способами, один их которых — прокладка линий в так называемых проколах. После выполнения прокола грунта в него помещаются трубы, в которые затягиваются фазы кабельной линии.