44

СЕТИ

РОССИИ

у

п

р

а

в

л

е

н

и

е

с

е

т

я

м

и

управление сетями

ВВЕДЕНИЕ

В

целях

повышения

эффективно

-

сти

централизованной

системы

про

-

тивоаварийной

автоматики

(

ЦСПА

)

нового

поколения

,

разработки

и

ин

-

теграции

универсальных

техниче

-

ских

и

алгоритмических

решений

Системным

оператором

ЕЭС

и

ОАО

«

НТЦ

ЕЭС

»

была

организована

раз

-

работка

ЦСПА

нового

поколения

.

При

этом

были

поставлены

следующие

ос

-

новные

задачи

:

•

реализовать

алгоритм

с

исполь

-

зованием

традиционных

рас

-

чётных

методов

,

обеспечив

его

транспарентность

,

доступность

и

возможность

использования

при

решении

иных

расчётных

задач

;

•

разработать

алгоритм

и

про

-

граммную

реализацию

выбора

управляющего

воздействия

(

УВ

)

для

обеспечения

устойчивости

в

динамической

фазе

переходного

процесса

;

•

обеспечить

максимальную

уни

-

версальность

,

т

.

е

.

возможность

использования

в

схемах

энерго

-

систем

любой

конфигурации

;

•

повысить

быстродействие

ЦСПА

путём

перехода

на

параллельный

расчёт

пусковых

органов

.

Отказ

от

нетрадиционных

методов

расчёта

,

а

также

расширение

области

использования

ЦСПА

за

счёт

обеспе

-

чения

выбора

УВ

по

условиям

обе

-

спечения

устойчивости

в

динами

-

ческой

фазе

переходного

процесса

требовали

радикальной

переработ

-

ки

технологического

алгоритма

,

про

-

граммной

реализации

и

использо

-

вания

новых

технических

наработок

в

области

вычислительных

средств

и

средств

телекоммуникации

.

Возможность

реализации

ЦСПА

нового

поколения

базировалась

на

появлении

новой

вычислительной

техники

(

прежде

всего

—

много

-

ядерных

процессоров

),

повыше

-

нии

качества

системы

сбора

и

передачи

телеинформации

в

энер

-

госистемах

и

накоплении

опыта

эксплуатации

ЦСПА

предыдущего

поколения

.

Несмотря

на

наличие

этих

предпосылок

и

,

казалось

бы

,

более

очевидный

подход

к

разра

-

ботке

технологического

алгоритма

с

использованием

традиционных

методик

,

при

разработке

алгоритма

возникли

значительные

трудности

,

и

реализация

ЦСПА

на

базе

алгорит

-

мов

нового

поколения

потребовала

значительного

времени

.

В

настоящее

время

в

ОАО

«

НТЦ

ЕЭС

»

разработаны

новые

алгоритмы

Системы

противоаварийной

автоматики нового

поколения

Пинкус КАЦ, ведущий научный сотрудник, к.т.н.,

Андрей ЛИСИЦЫН, начальник отдела, ОАО «НТЦ ЕЭС»,

Андрей ЖУКОВ, заместитель директора

по управлению режимами,

Евгений САЦУК, начальник СВПРА, д.т.н.,

Павел ЛЕГКОКОНЕЦ, начальник отдела ПА СВПРА,

к.т.н., ОАО «СО ЕЭС»

45

№

6 (27),

ноябрь

–

декабрь

, 2014

ЦСПА

,

ориентированные

на

современные

программно

-

технические

средства

.

Это

позволяет

сформулировать

и

решать

задачи

автоматического

противоаварийного

управления

на

основе

известного

классического

описа

-

ния

процессов

в

энергосистемах

.

В

статье

представлен

алгоритм

оценки

апериоди

-

ческой

статической

устойчивости

и

расчёта

управляю

-

щих

воздействий

для

обеспечения

нормативного

запа

-

са

активной

мощности

в

расчётных

опасных

сечениях

[1]

с

учётом

изменения

частоты

в

послеаварийном

ре

-

жиме

энергосистемы

.

В

отличие

от

[2],

существенно

переработаны

алгоритмы

расчёта

установившихся

(

в

том

числе

и

предельных

)

режимов

,

формирования

век

-

тора

утяжеления

(

изменения

)

режима

,

определения

опасных

сечений

и

выбора

ступеней

управляющих

воз

-

действий

.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

ДЛЯ

РАСЧЁТА

УСТАНОВИВШИХСЯ

РЕЖИМОВ

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

В

качестве

расчётной

модели

для

определения

до

-

пустимых

параметров

послеаварийного

режима

(

ПАР

)

принята

однолинейная

математическая

модель

энер

-

госистемы

,

аналогичная

той

,

которая

используется

для

расчётов

установившихся

режимов

в

распространён

-

ных

программных

комплексах

.

В

отличие

от

последних

синхронные

машины

представляются

постоянной

ЭДС

за

реактивностью

.

Это

расширяет

возможности

модели

-

рования

ПАР

,

позволяя

,

если

надо

,

имитировать

статизм

регуляторов

возбуждения

путём

задания

соответствую

-

щих

внутренних

сопротивлений

синхронных

машин

.

При

этом

остаётся

возможность

имитации

поддержания

на

-

пряжения

в

точке

регулирования

неизменным

по

вели

-

чине

(

путём

задания

малого

сопротивления

синхронной

машины

)

до

тех

пор

,

пока

не

наступает

ограничение

по

выработке

максимальной

или

минимальной

величины

реактивной

мощности

.

Особенностью

математического

описания

устано

-

вившихся

режимов

является

использование

двух

си

-

стем

уравнений

,

решаемых

совместно

:

С

•

δ

=

D

(1)

и

A

•

U

=

B

. (2)

Уравнение

(1) —

матричное

линеаризованное

урав

-

нение

изменения

фаз

напряжений

в

функции

от

небалан

-

са

активной

мощности

в

узлах

,

получаемое

в

результате

составления

уравнений

баланса

активной

мощности

в

узлах

и

линеаризации

нелинейной

функции

перетока

ак

-

тивной

мощности

в

ветвях

схемы

[3].

Уравнения

состав

-

ляются

для

всех

узлов

,

кроме

балансирующего

.

Нелинейная

функция

зависимости

перетока

актив

-

ной

мощности

в

общем

случае

трансформаторной

вет

-

ви

схемы

от

разности

фаз

напряжений

по

её

концам

линеаризуется

в

виде

:

P

ij

= |

U

i

|

•

|

U

j

|

•

|

K

ij

|

•

|

Y

ij

|

•

δ

ij

, (3)

где

|

K

ij

|, |

Y

ij

|, |

U

i

|, |

U

j

| —

модули

соответственно

коэффициента

трансформации

ветви

,

проводимости

ветви

и

напряжений

в

узлах

i

-

й

и

j-

й

ветви

в

исходном

режиме

;

δ

ij

=

δ

i

—

δ

j

—

разность

фаз

напряжений

в

узлах

I

и

J

;

С

—

квадратная

матрица

размером

(

N

— 1) × (

N

— 1)

(

N

—

число

узлов

схемы

)

с

элементами

из

(3).

Вектор

правой

части

D

на

каждом

шаге

итерации

определяется

как

разница

между

заданным

и

расчёт

-

ным

значениями

активной

мощности

в

узл

a

х

схемы

.

По

параметрам

исходного

режима

(

напряжению

,

мощности

генераторов

)

и

внутреннему

сопротивлению

генераторов

рассчитывается

вектор

ЭДС

исходного

ре

-

жима

.

Уравнение

(2) —

матричное

уравнение

баланса

токов

в

узлах

,

записанных

в

комплексной

форме

.

A

—

квадратная

матрица

проводимостей

сети

размером

N

×

N

(

N

—

число

узлов

схемы

),

включает

в

диагональ

-

ных

элементах

проводимости

генераторов

(10

+6

См

)

и

шунтов

нагрузок

в

исходном

режиме

,

определяемых

для

i

-

х

узлов

как

:

Y

0

н

i

=

S

′

0

н

i

/ |

U

i

|

2

, (4)

где

S

′

0

н

i

—

сопряжённый

комплекс

мощности

нагруз

-

ки

в

узле

;

|

U

i

| —

величина

напряжения

в

узле

.

Вектор

правой

части

B

имеет

размерность

тока

и

определяется

векторами

ЭДС

генераторов

и

разностью

заданных

и

расчётных

значений

мощности

нагрузок

.

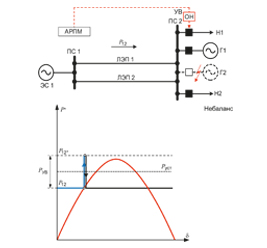

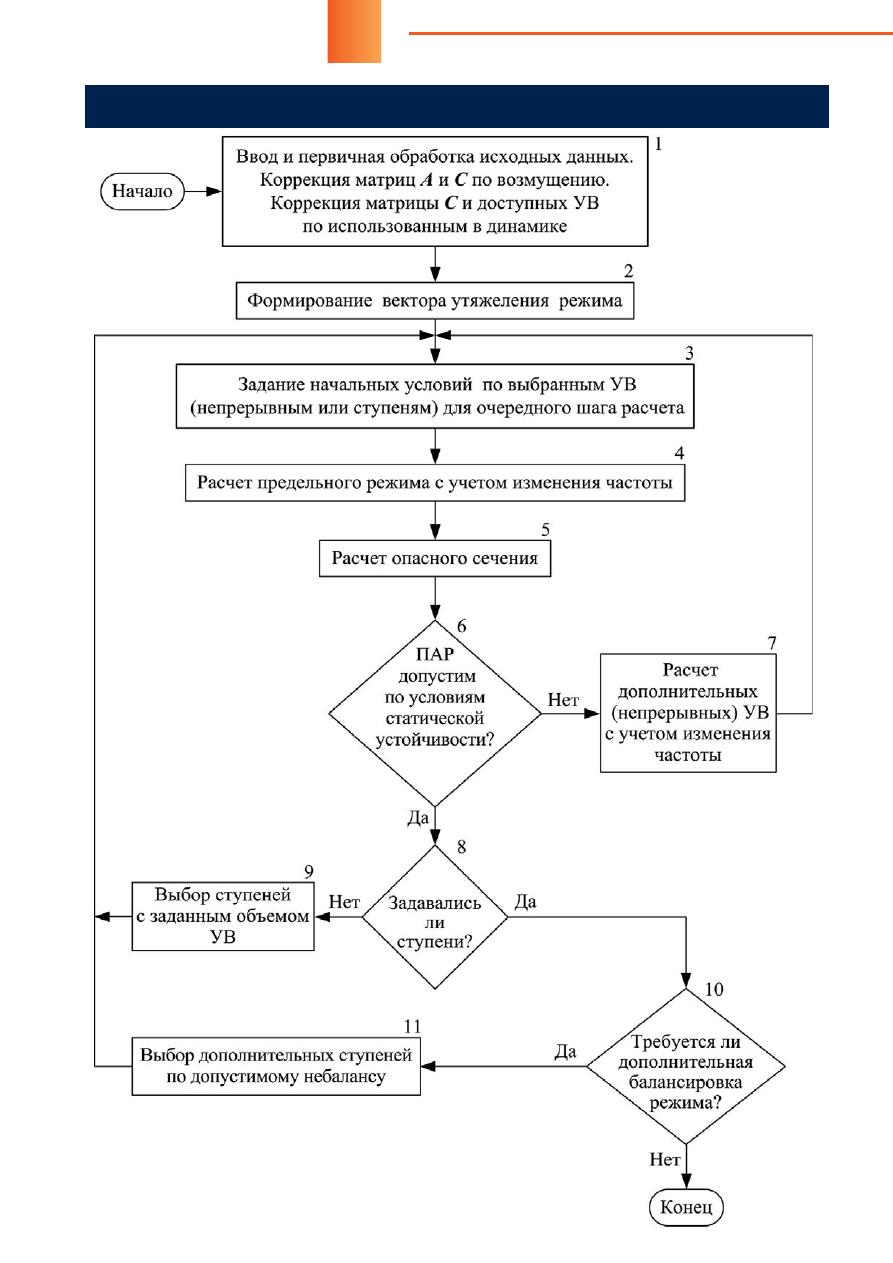

На

рисунке

приведена

функциональная

схема

ал

-

горитма

выбора

ступеней

УВ

по

условию

обеспечения

статической

устойчивости

в

ПАР

.

Из

внешней

по

отношению

к

рассматриваемому

ал

-

горитму

программы

передаются

данные

о

:

•

параметрах

и

исходном

режиме

расчётной

моде

-

ли

энергосистемы

или

её

фрагмента

,

содержащего

опорный

(

балансирующий

)

узел

,

только

для

таких

схем

выполняется

выбор

УВ

в

ПАР

;

•

доступных

ступенчатых

УВ

и

УВ

,

использованных

в

динамической

фазе

ПП

;

•

пусковом

органе

(

ПО

),

если

его

срабатывание

не

делит

схему

на

электрически

несвязанные

части

.

Если

ПО

делит

схему

на

несвязанные

части

,

то

по

-

следовательно

на

расчёт

подаётся

каждая

из

этих

частей

.

В

блоке

1

формируются

матрицы

А

и

С

и

корректи

-

руются

по

возмущению

и

управляющим

воздействиям

,

выбранными

для

обеспечения

динамической

устойчи

-

вости

.

Формирование

вектора

утяжеления

(

изменения

)

режима

(

блок

2).

Для

формирования

вектора

изменения

режима

(

ВИР

)

определяются

узлы

,

в

которых

,

учитывая

сраба

-

тывание

ПО

,

возник

небаланс

активной

мощности

:

избыток

или

дефицит

.

В

соответствии

с

результатами

выполненного

анализа

формируются

четыре

вектора

размерности

N

:

•

вектор

избытков

активной

мощности

Р

изб

(

больше

нуля

)

и

соответствующий

ему

вектор

небалансов

ре

-

активной

мощности

Q

изб

;

•

вектор

дефицитов

активной

мощности

Р

деф

(

меньше

нуля

)

и

соответствующий

ему

вектор

небалансов

ре

-

активной

мощности

Q

деф

.

При

этом

вектор

изменения

режима

V

представляет

собой

изменения

нагрузки

в

узлах

схемы

по

линейному

закону

:

V

p

= (

Р

изб

+

Р

деф

)

•

(1 –

K

_dpar

) (5)

V

q

= (

Q

изб

+

Q

деф

)

•

(1 –

K

_dpar

),

для

K

_dpar

≤

1 (6)

V

q

=

Р

деф

•

t

g_

fi

•

(1 –

K

_dpar

),

для

K

_dpar

> 1

(7)

где

V

p

, V

q

—

активная

и

реактивная

составляющие

вектора

V

;

46

СЕТИ РОССИИ

Рис

.

Функциональная

схема

алгоритма

выбора

ступеней

УВ

по

условию

обеспечения

статической

устойчивости

в

ПАР

47

№

6 (27),

ноябрь

–

декабрь

, 2014

K

_dpar

—

длина

вектора

V

;

tg_

fi

—

тангенс

угла

нагрузки

в

дефицитном

районе

,

по

умолчанию

принят

0,5.

При

K

_dpar

,

равном

нулю

,

вектор

V

целиком

сумми

-

руется

с

вектором

нагрузок

исходного

режима

S

n

_0

=

P

n

_0

+

jQ

n

_0

и

расчётный

режим

совпадает

с

исходным

.

При

K

_dpar

,

равном

единице

,

расчётный

режим

определяет

ПАР

—

с

нормативным

запасом

по

актив

-

ной

мощности

и

с

учётом

амплитуды

нерегулярных

ко

-

лебаний

.

Результаты

работы

блока

являются

исходными

для

последующих

шагов

расчёта

УВ

по

условиям

допусти

-

мости

ПАР

.

ЗАДАНИЕ

НАЧАЛЬНЫХ

УСЛОВИЙ

ПО

ВЫБРАННЫМ

УВ

(

БЛОК

3)

В

блоке

выполняется

коррекция

векторов

нагрузки

S

n

и

мощности

турбин

Р

t

и

их

номинальных

значений

Р

t

nom

(

мощность

генератора

отличается

от

мощности

турбины

на

малую

величину

,

определяемую

условиями

сходимости

итерационного

процесса

расчёта

уравне

-

ний

установившегося

режима

)

по

выбранным

УВ

,

до

-

полнительным

к

УВ

динамики

.

На

первом

шаге

допол

-

нительные

(

по

условиям

допустимости

ПАР

)

УВ

равны

нулю

.

Корректируются

матрица

А

и

доступные

ступенча

-

тые

УВ

на

стадии

их

расчёта

.

Вход

в

этот

блок

происходит

в

трёх

случаях

:

•

после

формирования

вектора

утяжеления

режима

(

из

блока

2,

один

раз

);

•

после

очередного

шага

расчёта

дополнительных

не

-

прерывных

УВ

(

из

блока

7)

до

тех

пор

,

пока

не

обе

-

спечен

ПАР

с

требуемыми

параметрами

(

блок

6);

•

после

задания

ступенчатых

УВ

(

из

блока

15),

объём

и

эффективное

место

реализации

которых

(

множе

-

ство

узлов

)

определяется

при

расчёте

непрерывных

УВ

,

до

тех

пор

пока

не

обеспечен

допустимый

ПАР

со

ступенчатым

УВ

,

без

дополнительных

непрерывных

(

блок

10),

и

проверена

возможность

понижения

сту

-

пеней

(

блок

14).

В

результате

работы

блока

формируются

текущие

(

на

данном

шаге

)

векторы

S

n

и

Р

t

,

Р

t

nom

.

РАСЧЁТ

ПРЕДЕЛЬНОГО

РЕЖИМА

С

УЧЁТОМ

ИЗМЕНЕНИЯ

ЧАСТОТЫ

(

БЛОК

4)

Расчёт

установившегося

режима

требует

задания

мощности

нагрузок

S

n_zadan

и

генераторов

Р

t_zadan

,

Р

t

nom

.

Учёт

изменения

частоты

выполняется

путём

задания

из

-

вестной

линейной

зависимости

указанных

параметров

режима

от

частоты

[4]:

S

n_zadan

= P

n_zadan

+

jQ

n_zadan

;

P

n_zadan

= P

n

•

(1 +

K

_nag_f

•

D

f

) +

V

p

;

Q

n_zadan

= Q

n

+ V

q

;

P

t_zadan

= P

t

•

(1 –

K

_gen_f

•

D

f

);

D

f

= Nebalans

/ (

K

_gen_f

•

∑

P

tnom

+ K

_nag_f

•

∑

P

n_zadan

);

Nebalans

=

∑

P

t

–

∑

P

n_zadan

– Los

,

где

параметры

с

суффиксом

_zadan —

исходные

дан

-

ные

для

расчёта

установившегося

режима

;

K

_nag_f

,

K

_gen_f

—

регулирующие

эффекты

нагрузки

и

ге

-

нерации

по

частоте

;

D

f

—

изменение

частоты

в

рассчитываемом

режиме

в

относительных

единицах

(

отнесено

к

50

Гц

);

Nebalans

—

первичный

небаланс

активной

мощно

-

сти

по

генерации

и

потреблению

(

на

частоте

исходного

режима

);

Los

—

потери

активной

мощности

в

рассчитывае

-

мом

режиме

.

Задание

конкретного

значения

K

_dpar

позволяет

рас

-

считать

по

(8)

исходные

данные

для

расчёта

установив

-

шегося

режима

,

а

по

(1)

и

(2) —

сам

режим

.

Расчёт

предельного

режима

сводится

к

определе

-

нию

предельного

значения

K

_dpar

,

при

котором

совмест

-

ное

решение

по

(1), (2)

и

(8)

существует

.

Предельный

режим

(

ПР

)

в

настоящей

версии

алго

-

ритма

определяется

с

точностью

до

0,1%

от

длины

век

-

тора

V

.

Установившемуся

ПАР

соответствует

K

_dpar

= 1,

ПР

—

K

_dpar

> 1.

На

этапах

расчёта

,

когда

K

_dpar

< 1,

ПАР

и

ПР

совпадают

.

РАСЧЁТ

ОПАСНОГО

СЕЧЕНИЯ

(

БЛОК

5)

Отправной

точкой

для

определения

опасного

сече

-

ния

(

ОС

)

является

формирование

вектора

изменения

углов

(

ВИУ

)

по

ветвям

расчётной

схемы

при

утяжелении

от

исходного

режима

к

предельному

.

Составляющая

ВИУ

для

k

-

й

ветви

(

между

узлами

i

и

j

)

определяется

по

критериальной

функции

:

ВИУ

(

k

) = (

δ

ij_pr

–

δ

ij_0

)

•

(

а

(1 – Ui_pr

•

Uj_pr / Ui

_0

•

Uj

_0)

), (9)

где

а

—

число

,

больше

1

и

меньше

10,

по

умолчанию

принято

4.

Наибольшая

по

величине

составляющая

ВИУ

опре

-

деляет

«

самую

опасную

»

ветвь

.

Эта

ветвь

и

все

ветви

,

связанные

с

ней

и

имеющие

одинаковое

с

ней

на

-

правление

перетока

активной

мощности

,

определяют

«

самую

опасную

»

угловую

характеристику

мощности

и

поэтому

из

дальнейшего

рассмотрения

удаляются

.

Из

оставшихся

ветвей

ищется

новая

«

самая

опасная

»

ветвь

и

так

далее

до

тех

пор

,

пока

совокупность

опас

-

ных

ветвей

не

разделит

схему

на

две

части

.

Указанная

совокупность

ветвей

определяет

ОС

.

КОНТРОЛЬ

ДОПУСТИМОСТИ

ПАР

ПО

СТАТИЧЕСКОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ

(

БЛОК

6)

Знание

ПР

и

ОС

позволяет

определить

допустимый

(

с

запасом

8%

и

с

учётом

нерегулярных

колебаний

)

пе

-

реток

в

ОС

.

Если

он

больше

или

равен

перетоку

в

ПАР

,

то

делается

вывод

о

допустимости

ПАР

.

В

противном

случае

ответ

отрицательный

,

при

этом

разница

между

расчётным

и

допустимым

значениями

перетоков

опре

-

деляет

необходимую

величину

разгрузки

ОС

—

Р

разгрузки

.

РАСЧЁТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

(

НЕПРЕРЫВНЫХ

)

УВ

(

БЛОК

7)

Термин

«

непрерывные

УВ

»

связан

с

тем

,

что

в

этом

случае

выбор

УВ

осуществляется

в

предположении

воз

-

можности

управления

генерацией

и

нагрузкой

во

всех

узлах

с

непрерывным

изменением

мощности

(

вплоть

до

полного

отключения

).

Знание

ОС

позволяет

,

с

использованием

(8),

опреде

-

лить

эффективность

УВ

в

частях

ch

1

и

ch

2

,

разделяемых

ОС

,

на

разгрузку

ОС

.

Обозначим

:

(8)

48

СЕТИ РОССИИ

S

syst

= K

_gen_f

•

∑

P

t

nom

+

K

_nag_f

•

∑

P

n

;

S

ch1

= K

_gen_f

•

∑

P

t

nom1

+

K

_nag_f

•

∑

P

n1

;

S

ch2

= K

_gen_f

•

∑

P

t

nom2

+

K

_nag_f

•

∑

P

n2

;

eff

_ch1

= S

ch2

/ S

syst

;

eff

_ch2

= S

ch1

/ S

syst

.

На

каждом

этапе

расчёта

УВ

фиксируется

только

одно

ОС

,

и

для

этого

случая

сумма

эффективностей

управления

равна

1.

По

окончании

расчёта

УВ

могут

выявиться

несколько

ОС

,

в

этом

случае

сумма

эффек

-

тивностей

управления

не

равна

1.

Тип

УВ

(

ОН

или

ОГ

)

определяются

той

частью

,

эффек

-

тивность

управления

в

которой

(

на

снижение

перетока

в

ОС

)

больше

.

Если

часть

с

более

эффективным

управлени

-

ем

избыточна

,

то

выбирается

ОГ

,

если

дефицитна

—

ОН

.

Суммарный

объём

УВ

вычисляется

как

:

УВ

=

Р

разгрузки

/

eff

_ch

. (11)

Распределение

УВ

в

случае

ОН

выполняется

в

узлах

с

наибольшим

снижением

напряжения

.

При

распределении

УВ

типа

ОГ

предпочтение

отдаёт

-

ся

генераторам

с

наибольшим

изменением

фазы

ЭДС

при

утяжелении

режима

(

по

аналогии

со

скольжением

в

динамическом

переходном

процессе

).

ВЫБОР

СТУПЕНЕЙ

С

ЗАДАННЫМ

ОБЪЁМОМ

УВ

(

БЛОК

9)

Алгоритм

выбора

ступеней

реализован

по

одной

и

той

же

схеме

как

для

ступеней

по

нагрузке

,

так

и

для

ступеней

по

генерации

.

Исходные

данные

по

доступным

УВ

организованы

в

виде

следующей

структуры

:

каждое

располагаемое

УВ

—

это

совокупность

нескольких

ступеней

управления

,

а

каждая

ступень

—

это

некоторое

множество

нагрузоч

-

ных

(

или

генераторных

)

узлов

,

для

каждого

из

которых

задана

отключаемая

мощность

.

Рассмотрим

для

определённости

выбор

ступеней

управления

по

нагрузке

.

Для

каждой

ступени

управления

определяется

цена

отключения

.

Она

задаётся

в

относительных

единицах

по

умолчанию

—

пропорционально

суммарной

отключае

-

мой

мощности

.

Кроме

того

,

задаётся

коэффициент

,

за

-

висящий

от

номера

ступени

:

для

первой

ступени

цена

умножается

на

1,

для

второй

—

на

1,1,

для

третьей

—

на

1,2

и

т

.

д

.

Для

ступеней

управления

по

генерации

поми

-

мо

этого

могут

вводиться

дополнительные

коэффициен

-

ты

,

связанные

с

типом

электростанций

(

ГЭС

,

тепловая

,

атомная

)

или

с

другими

факторами

.

Задача

заключается

в

том

,

чтобы

для

каждого

УВ

вы

-

брать

ступени

управления

с

минимальной

суммарной

ценой

и

суммарной

отключаемой

мощностью

(

в

преде

-

лах

дефицитной

части

энергосистемы

)

не

меньше

необ

-

ходимого

объёма

.

Дефицитная

и

избыточная

части

определяются

опас

-

ными

сечениями

,

которые

проявились

в

ходе

расчёта

непрерывных

УВ

.

При

выборе

ступеней

учитывается

,

что

узлы

,

входя

-

щие

в

одну

и

ту

же

ступень

управления

,

могут

лежать

по

разные

стороны

от

опасного

сечения

.

При

этом

какие

-

то

из

ступеней

могут

оказаться

неэффективны

-

ми

.

Поэтому

алгоритм

организован

в

виде

полного

перебора

всех

возможных

сочетаний

ступеней

всех

заданных

УВ

.

Для

уменьшения

числа

подлежащих

рассмотрению

сочетаний

ступеней

вначале

выполняется

их

отбраков

-

ка

:

неэффективные

ступени

управления

изымаются

из

списка

.

Если

какое

-

то

УВ

содержит

только

неэффектив

-

ные

ступени

—

данное

УВ

отбраковывается

целиком

.

Критерий

эффективности

можно

записать

в

следующем

виде

:

если

Р

st

=

Р

st_ch_ef

+

Р

st_ch_nonef

,

то

Р

st_ch_ef

•

eff

_ ch_ef

–

Р

st_ch_nonef

•

eff

_ch_nonef

> 0,

(12)

где

Р

st

—

суммарный

объём

ступени

(

в

МВт

);

Р

st_ch_ef

,

Р

st_ch_nonef

—

объём

ступени

в

эффективной

и

неэффективной

частях

системы

;

eff

_ ch_ef

, eff

_ch_nonef

—

эффективность

управления

в

эф

-

фективной

и

неэффективной

частях

системы

;

Если

после

отбраковки

выясняется

,

что

эффек

-

тивных

УВ

для

данной

схемно

-

режимной

ситуации

вообще

нет

,

то

расчёт

прекращается

и

выдаётся

со

-

общение

о

том

,

что

подобрать

ступени

управления

невозможно

.

Остающиеся

эффективные

УВ

ранжируются

по

суммарной

отключаемой

мощности

.

Пусть

всего

имеется

N

управляющих

воздействий

,

а

каждое

k

-

е

УВ

имеет

m

k

ступеней

(

имеются

в

виду

только

эффек

-

тивные

УВ

и

ступени

).

Соответственно

,

полное

число

возможных

вариантов

(

включая

и

ситуацию

,

когда

ни

одна

из

ступеней

не

выбрана

)

равно

произведе

-

нию

:

S = (m

1

+ 1)

•

(

m

2

+ 1)

•

…

•

(

m

N

+ 1).

(13)

Например

,

если

в

схеме

заданы

4

управляющих

воз

-

действия

и

в

каждом

из

них

доступно

по

3

ступени

,

то

полное

число

возможных

вариантов

S

= 256.

В

общем

случае

число

ступеней

для

каждого

УВ

может

быть

раз

-

личным

.

Для

перебора

всех

возможных

сочетаний

ступеней

организуется

цикл

от

1

до

S

.

Если

в

энергосистеме

задано

достаточно

много

УВ

(

порядка

10

или

более

),

то

количество

возможных

со

-

четаний

будет

очень

большим

.

Поэтому

в

ходе

пере

-

бора

вариантов

вся

таблица

сочетаний

не

запомина

-

ется

.

Одновременно

в

оперативной

памяти

хранится

только

очередной

вариант

и

текущий

минимум

—

со

-

четание

,

при

котором

обеспечивается

перекрытие

не

-

обходимого

объёма

УВ

при

минимальной

(

среди

всех

ранее

рассмотренных

вариантов

)

суммарной

цене

.

Как

только

на

очередном

шаге

цикла

удаётся

найти

сочетание

с

меньшей

суммарной

ценой

,

перекрыва

-

ющее

требуемый

объём

УВ

,

оно

запоминается

вместо

прежнего

варианта

.

Таким

образом

,

после

перебора

всех

возможных

сочетаний

будет

найден

минимум

суммарной

цены

,

при

которой

удовлетворяется

требо

-

вание

по

объёму

УВ

.

Выбор

ступеней

управления

по

генерации

осущест

-

вляется

аналогично

,

со

следующими

отличиями

:

•

эффективными

считаются

управляемые

генерато

-

ры

,

находящиеся

в

избыточной

части

системы

;

•

каждая

ступень

управления

,

как

правило

,

содержит

один

генератор

;

•

в

исходных

данных

не

задаётся

отключаемая

мощ

-

ность

для

каждой

ступени

—

отключается

целиком

вся

мощность

генерации

в

данном

узле

.

(10)

49

№

6 (27),

ноябрь

–

декабрь

, 2014

КОНТРОЛЬ

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ

ПАР

И

ВЫБОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

СТУПЕНЕЙ

ПО

ДОПУСТИМОМУ

НЕБАЛАНСУ

(

БЛОКИ

10, 11)

Допустимые

небалансы

в

системе

(

результирующие

,

от

возмущения

и

действия

противоаварийной

авто

-

матики

)

задаются

в

исходных

данных

:

максимальный

(

больше

нуля

)

и

минимальный

(

меньше

нуля

).

Расчётный

небаланс

Nebalanc

вычисляется

по

(8).

Если

расчётный

небаланс

превышает

максималь

-

ный

,

то

требуется

балансиру

ющее

УВ

типа

ОН

;

если

рас

-

чётный

небаланс

меньше

минимального

,

то

требуются

балансирующие

УВ

типа

ОГ

.

Превышение

расчётного

небаланса

над

заданным

является

заданием

на

объём

дополнительных

УВ

.

При

этом

УВ

,

выбранные

по

всем

условиям

допусти

-

мости

ПАР

,

являются

базовыми

,

а

УВ

по

допустимому

небалансу

являются

дополнительными

.

До

работы

блока

11

определились

,

в

общем

случае

,

избыточный

и

дефицитный

районы

.

Если

по

условиям

балансировки

требуется

ОН

,

то

оно

выполняется

на

множестве

узлов

,

не

включающем

избыточный

рай

-

он

.

Аналогично

при

балансировке

с

ОГ

выбирается

множество

узлов

,

не

включающее

дефицитный

район

.

В

остальном

алгоритм

блока

11

совпадает

с

алгорит

-

мом

блока

9.

Если

балансирующие

УВ

не

обеспечивают

допусти

-

мость

ПАР

,

то

расчёт

прекращается

с

сообщением

о

не

-

выполнении

балансировки

.

Если

последующая

проверка

обеспечивает

выпол

-

нение

всех

рассмотренных

выше

условий

,

то

работа

алгоритма

расчёта

УВ

по

условию

обеспечения

статиче

-

ской

устойчивости

ПАР

завершается

успешно

.

Работа

алгоритма

завершается

и

в

случае

,

когда

до

-

ступными

УВ

не

удаётся

выполнить

то

или

иное

условие

допустимости

ПАР

,

при

этом

выдаются

данные

о

вы

-

бранных

ступенях

УВ

и

сообщение

о

невыполненном

условии

.

Чтобы

не

усложнять

изложение

основных

по

-

ложений

разработанного

алгоритма

,

эта

логика

не

от

-

ражена

на

рисунке

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По

изложенному

алгоритму

разработано

про

-

граммное

обеспечение

ЦСПА

нового

поколения

с

технологическим

алгоритмом

,

использующим

только

традиционные

общепризнанные

расчётные

методики

и

обеспечивающим

выбор

управляющих

воздействий

не

только

по

условиям

обеспечения

требуемого

запаса

статической

устойчивости

в

послеаварийных

режимах

и

предотвращения

перегрузок

по

току

,

но

и

по

условию

сохранения

устойчивости

в

динамической

фазе

пере

-

ходного

процесса

.

ЦСПА

прошла

испытания

,

начата

промышленная

эксплуатация

в

ОЭС

Востока

.

Обеспе

-

чена

универсальность

ЦСПА

на

базе

этого

алгоритма

,

а

также

возможность

использования

его

при

решении

других

задач

повышения

надёжности

и

управляемости

ЕЭС

России

и

входящих

в

неё

энергосистем

.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Методические

указания

по

устойчивости

энергоси

-

стем

.

Приказ

Минэнерго

,

от

30.06.2003,

№

277.

2.

Шульгинов

Н

.

Г

.,

Жуков

А

.

В

.,

Демчук

А

.

Т

.,

Кощеев

Л

.

А

.,

Кац

П

.

Я

.,

Эдлин

М

.

А

.

Повышение

эксплуатационной

надёжности

ЕЭС

России

средствами

противоава

-

рийного

автоматического

управления

//

Известия

НИИ

постоянного

тока

,

№

64, 2010. —

с

. 12—22.

3.

Воронина

Т

.

Н

.,

Кац

П

.

Я

.,

Косаревич

Г

.

Б

.

Приближен

-

ный

расчёт

послеаварийного

режима

энергосисте

-

мы

в

задачах

централизованной

противоаварийной

автоматики

. «

Сб

.

науч

.

тр

.

НИИПТ

», 1982. —

с

. 8—15.

4.

Левит

Л

.

М

.,

Горбунова

Л

.

М

.,

Рабинович

Р

.

С

.,

Сова

-

лов

С

.

А

.,

Портной

М

.

Г

.

О

реакции

протяжённой

энер

-

госистемы

на

небалансы

активной

мощности

. —

Электричество

, 1982,

№

1, —

с

. 20—23.

Официальный

представитель

:

журнал

«

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

.

Передача

и

распределение

»

111123,

Москва

,

Электродный

проезд

,

д

. 6,

офис

14

Тел

./

Факс

: + 7 (495) 645-12-41

e-mail: info@eepir.ru, www.eepir.ru

Ассоциация

электроснабжения

городов

России

«

ПРОГРЕССЭЛЕКТРО

»

603034,

г

.

Н

.

Новгород

,

пр

.

Ленина

,

д

. 27,

корп

. 1

Тел

.: +7 (831) 240-84-11,

e-mail: mail@rosgorseti.ru, www.rosgorseti.ru

Оригинал статьи: Системы противоаварийной автоматики нового поколения

В целях повышения эффективности централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА) нового поколения, разработки и интеграции универсальных технических и алгоритмических решений Системным оператором ЕЭС и ОАО «НТЦ ЕЭС» была организована разработка ЦСПА нового поколения.