Оригинал статьи: Режимные и технико-экономические особенности применения композитных проводов в задачах перспективного развития распределительной сети 110 кВ

В статье представлен сравнительный анализ пропускной способности распределительной сети 110 кВ, выполненной воздушными линиями электропередачи (ВЛ) с традиционным сталеалюминиевым проводом и с высокотемпературным композитным проводом. По результатам расчетных экспериментов оценены величины максимума передаваемой мощности в зимних и летних режимах как для единичной ВЛ, так и для сложнозамкнутой сети. Рассмотрены качественные и количественные преимущества композитного провода с точки зрения обеспечения параметров установившегося режима. Предоставлено технико-экономическое обоснование эффективности замены провода ВЛ на композитный в сравнении с реконструкцией ВЛ, строительством второй цепи и повышением класса напряжения ВЛ. Результаты статьи востребованы различными субъектами энергетики и проектными организациями при решении задач перспективного развития распределительной сети.

Замарин Д.О., ведущий специалист отдела перспективного развития и энергоэффективности ПАО «Россети Урал» Самойленко В.О., к.т.н., доцент кафедры АЭЛС ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Зайков И.А., начальник отдела перспективного развития и энергоэффективности ПАО «Россети Урал»

ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ НАГРУЖЕННЫХ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 110 КВ

В ходе решения задач перспективного развития распределительной электрической сети 110 кВ периодически возникают схемно-режимные ситуации, требующие существенного увеличения пропускной способности ВЛ в стесненных условиях без практической возможности изменения габаритов ВЛ, трассы ее прохождения и количества цепей.

Так, с 2022 по 2024 год в Уральском федеральном округе неоднократно и спонтанно запрашивалось технологическое присоединение промышленных потребителей электрической мощностью свыше 25 МВт, отсутствующих в схемах и программах развития [1] или иных документах по перспективному развитию [2]. При этом технологическое присоединение этих нагрузок планировалось к сети, не имеющей собственных центров питания напряжением 220 кВ и выше, а также объектов генерации. К примеру, подключение нового крупного микрорайона г. Екатеринбурга мощностью 104,7 МВт требует нетривиальных вариантов реконструкции ВЛ 110 кВ Южная — Гвоздика с отпайками, ВЛ 110 кВ Южная — Полевская с отпайками из-за значительного превышения длительно допустимой токовой нагрузки (ДДТН). Возникновение промышленных нагрузок 45 МВт приводит к необходимости замены провода нескольких ВЛ 110 кВ общей протяженностью более 120 км по транзиту ПС 220 кВ «Малахит» — ПС 110 кВ «Колюткино» на провод, обеспечивающий передачу мощности более 100 МВт.

Подобные схемно-режимные ситуации возникают также вследствие того, что рассматриваемое сочетание новой нагрузки и расчетных условий не возникало за весь период эксплуатации ВЛ и не может быть получено оценкой существующей токовой загрузки ВЛ, но именно оно является определяющим при выборе провода ВЛ 110 кВ на перспективу [3, 4].

Повышение пропускной способности ВЛ — старейшая тема научных исследований, актуальная с XIX века [5]. Известно [6, 7, 8], что для ВЛ на коротких расстояниях, соответствующих протяженности городских и пригородных сетей 110 кВ, максимум передаваемой активной мощности ограничивается преимущественно ДДТН провода ВЛ, в то время как величины напряжения по концам передачи отклоняются в допустимых пределах. Большинство эксплуатируемых опор ВЛ 110 кВ рассчитаны на применение в типовых проектах с максимальным сечением провода не более чем АС-185 [9], повышение которого затруднительно по условию несущей способности опор. Реконструкция ВЛ с дорасстановкой или заменой опор (в том числе на многогранные), строительство новых цепей ВЛ, замена ВЛ на кабельную линию электропередачи зачастую или не представляются возможными ввиду ограничений на сервитут (землеотвод), или нерентабельны.

В рассматриваемых условиях целесообразным является рассмотрение в качестве варианта решения применение композитных проводов, так как они существенно превосходят традиционные сталеалюминиевые провода по удельным показателям ДДТН в Амперах на 1 мм2 сечения и на 1 кг массы, что позволяет избегать реконструкций ВЛ 110 кВ с изменением габаритных и конструктивных характеристик существующих опор ВЛ.

В настоящее время в РФ известны следующие типы и марки так называемых высокотемпературных проводов: ACCC, ACCR, ACSS, HTLS, GZTACSR, INVAR Conductors, TACSR, CFCC и т.д. Такие провода обладают схожими характеристиками (высокая температурная стойкость, низкая стрела провеса, термостабильность, высокая механическая прочность, малый вес провода и высокая ДДТН [10, 11, 12]). В ЕЭС России композитные провода используются в радиальных нагруженных ВЛ 110 кВ, к примеру:

- ВЛ 110 кВ Снежная — Западно-Салымская I (II) цепь с отпайкой на ПС «Эвихон» (участок ПС 220 кВ «Снежная» — отпайка на ПС «Эвихон») — ACCC 285;

- ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 — Еловка с отпайками — ACCC 380;

- ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 — Ново-Ленино с отпайками — ACCC 380;

- ВЛ 110 кВ Восточная — Инская I (II) цепь с отпайками — ACCC 165;

- КВЛ 110 кВ Очаково — Медведевская I (II) цепь — ACCR 470;

- КВЛ 110 кВ Очаково — Немчиновка I (II) цепь — ACCR 300;

- КВЛ 110 кВ Пермь — Пермская ТЭЦ-6 I (II) цепь с отпайками — ACCR 297–Т16.

Использование проводов с высокой ДДТН представлено в литературе в части концепции [10], обзора конструктивных параметров [12, 13] и успешных практических примеров применения [12]. Однако более детальных исследований требовали следующие вопросы, рассмотренные в настоящей статье и составляющие ее научную новизну и практическую значимость:

- Нормативные режимные условия, при которых проявляются преимущества композитного провода перед традиционными.

- Особенности расчета электроэнергетических режимов сетей разной топологии с композитным проводом.

- Технико-экономическая эффективность применения композитных проводов на ВЛ 110 кВ при перспективном развитии.

- Обобщенные количественные оценки преимуществ и недостатков композитных проводов в задачах перспективного развития.

В статье не ставились задачи рассмотрения механической стойкости, надежности и ресурса композитных проводов, а также управления жизненным циклом ВЛ 110 кВ с композитным проводом. Такие вопросы требуют дополнительных исследований [10, 11, 13]. Рассмотрение особенностей расчетов установившихся электроэнергетических режимов сети производится на примере провода марки ACCC. Результаты применимы также для проводов марки ACCR и других проводов, демонстрирующих схожие с ACCC свойства.

СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ, ВЫПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТНЫМ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫМ ПРОВОДАМИ

Степень термостабильности. При расчете электроэнергетических режимов сетей с композитными проводами необходимо учитывать следующие особенности:

- Удельное активное сопротивление токопроводящей части композитных проводов в расчете на 1 мм2 сечения на 5–20% больше, чем у традиционных, так как в алюминиевый сплав для термостойкости добавлен цирконий — металл с высоким удельным сопротивлением [13, 14].

- Для ВЛ с композитным проводом в тяжелых по токовой загрузке режимах целесообразно учитывать изменение активного сопротивления провода. При температурах композитного провода +25°C и +210°C разница удельного активного сопротивления достигает 87% [12, 13]. Однако нелинейность пропускной способности ВЛ по ДДТН вследствие изменения активного сопротивления композитного провода даже в таких режимах меньше, чем у традиционного, что поясняется расчетом ниже.

И сопротивление, и ДДТН значительно изменяют свое значение в зависимости от температуры нагрева провода и температуры наружного воздуха (ТНВ). Коррекция соответствующих параметров может быть выполнена в соответствии с положениями СТО [15]: пересчет удельного активного сопротивления провода в зависимости от температуры через температурный коэффициент сопротивления βr, расчет температуры провода в зависимости от температуры наружного воздуха tтнв, расчет ДДТН провода в зависимости от температуры провода tпр.

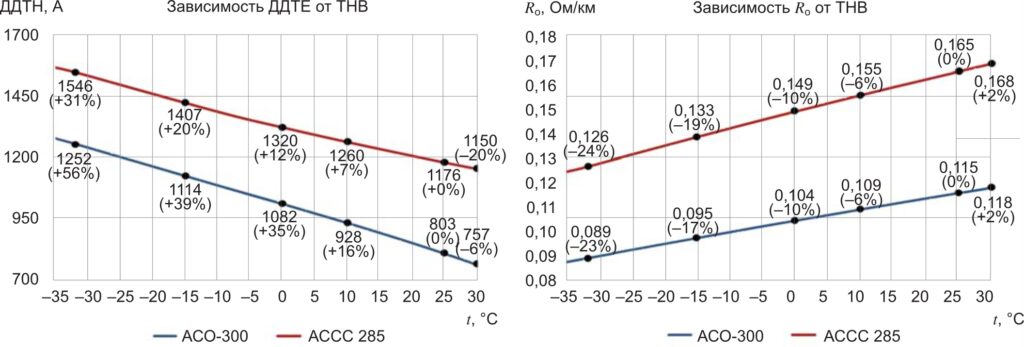

Зависимости удельного активного сопротивления и ДДТН для традиционного и композитного проводов от ТНВ представлены на рисунке 1.

Зависимости получены на примере проводов АСО-300 и ACCC 285, являющихся самыми крупными из типовых на классе напряжения 110 кВ.

По результатам расчетов в диапазоне от –32°C до +30°C ДДТН традиционного провода изменяется на 62%, тогда как у композитного провода изменяется на 33%. Активное сопротивление традиционного провода изменяется на 25%, а у композитного провода на 26% (безотносительно степени загрузки, которая может повышать сопротивление на 1 порядок). Таким образом, по совокупности двух параметров можно сделать вывод, что композитный провод по своим электрическим свойствам более термостабилен: менее чувствителен к внешним условиям (как погода), но более чувствителен к складывающемуся в системе электрическому режиму.

Максимум передаваемой активной мощности единичной ВЛ 110 кВ. В рамках исследования предела передаваемой активной мощности единичной ВЛ 110 кВ был выбран традиционный провод АСО-300 и близкий по сечению композитный провод АССС 285. Сечения проводов выбраны максимально доступные на классе напряжения 110 кВ при применении типовых решетчатых промежуточных опор серий ЦП5-X или П-110-Y с условием их более частой на 50% расстановки.

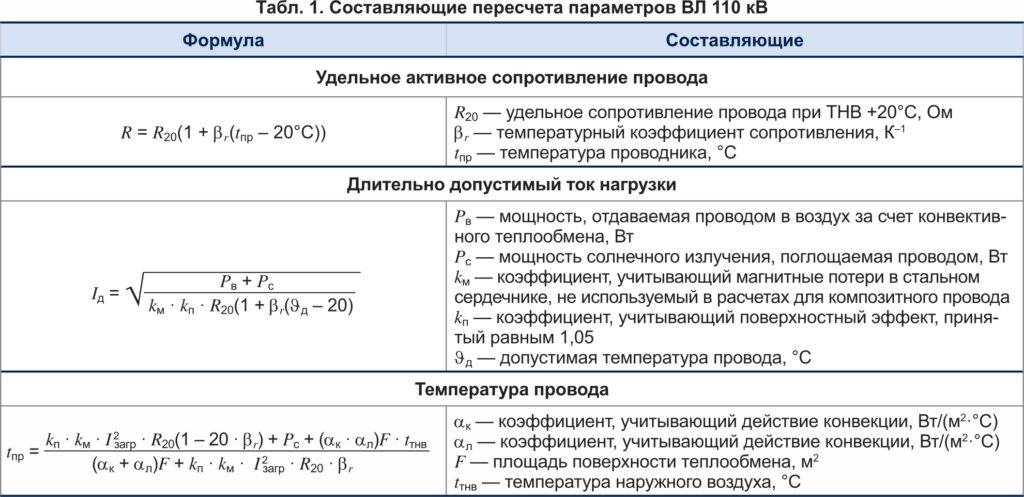

В ПК RastWin3 выполнялись расчеты для радиальной схемы с единичной ВЛ при ТНВ равной +25°C, –32°C, +30°C. После первой итерации установившегося режима полученные параметры (R и ДДТН) пересчитывались в соответствии с формулами, представленными в таблице 1. После второй итерации результат записывался в итоговую таблицу, затем длина проводника увеличивалась на 5 км. ВЛ удлинялась до тех пор, пока ее длина не стала равна 50 км.

Графики зависимости максимальной передаваемой активной мощности от дальности передачи P = f(L) с учетом ограничений по ДДТН и минимально допустимому напряжению (принято 90% от номинального) для проводов АСО-300 и ACCC 285 представлены на рисунке 2.

Исходя из полученных результатов расчетов установившихся электроэнергетических режимов можно сделать следующие выводы:

- Применение высокотемпературного композитного провода увеличивает пределы передаваемой активной мощности единичной ВЛ 110 кВ до 48 МВт (+25%) на расстояниях до 20 км.

- При сравнении результатов расчетов для традиционных проводов с учетом и без учета активного сопротивления разница составляет δU = 5,9%, δI = 14,4%, для композитных проводов δU = 4,5%, δI = 8,3%.

Максимум передаваемой активной мощности сложнозамкнутой сети 110 кВ.

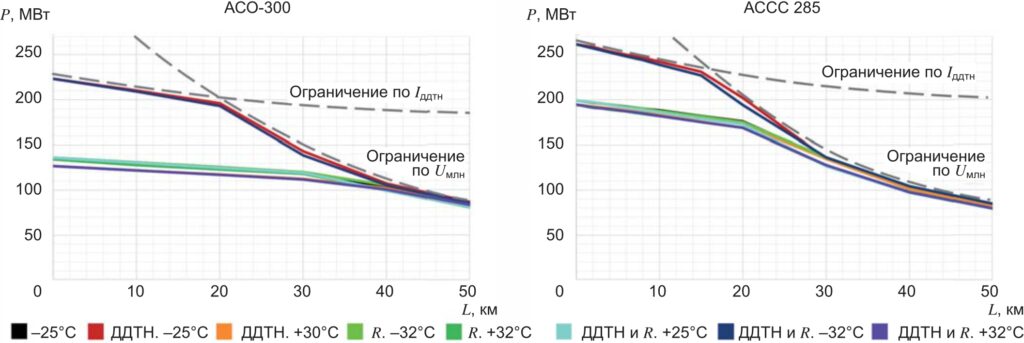

1. Описание расчетной модели. Анализ пропускной способности сети выполнялся на основе исследовательской расчетной модели IEEE 14 Nodes. Модель из 14 узлов воспроизводит распределительную сеть 110 кВ и системообразующую сеть 220 кВ. Для адаптации модели под параметры ЕЭС России реактивные сопротивления и проводимости приведены к частоте 50 Гц, напряжение базисного узла принято 242 кВ, существующие в модели маломощные автотрансформаторы заменены на АТДЦТН-200000/220/110, провода ВЛ 220 кВ заменены на АС-240, провода ВЛ 110 кВ — на АС-150 и АССС 160 соответственно. Выбор проводов обусловлен их широким применением СТСО в городских и пригородных районах. Также добавлены ДДТН для проводов АС-150 и АССС 160 в зависимости от ТНВ.

Графическое отображение расчетной модели представлено на рисунке 3.

2. Рассматриваемые нормативные возмущения и допущения. Нормативные возмущения выбраны в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации по расчету электрических режимов в задачах перспективного развития сети [3, 4, 16]. Критериями максимума передаваемой мощности выступали непревышение ДДТН и отсутствие снижения напряжения ниже минимально допустимого (МДН), равного 88,55 кВ, и аварийно допустимого напряжения (АДН), равного 84,70 кВ. Для расчетов режимов в нормальных и ремонтных схемах принято допущение, что ДДТН равен АДТН.

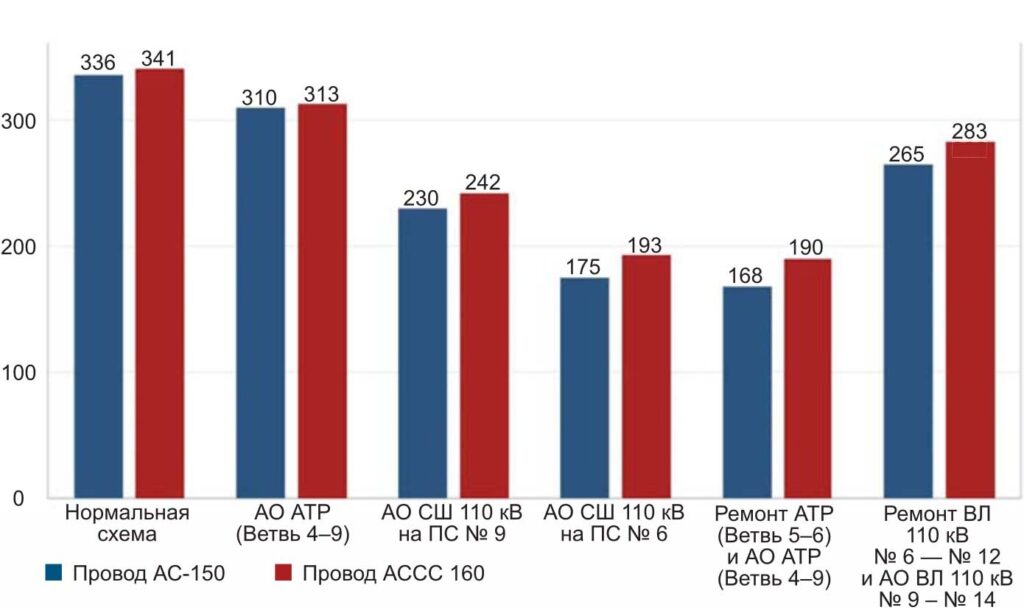

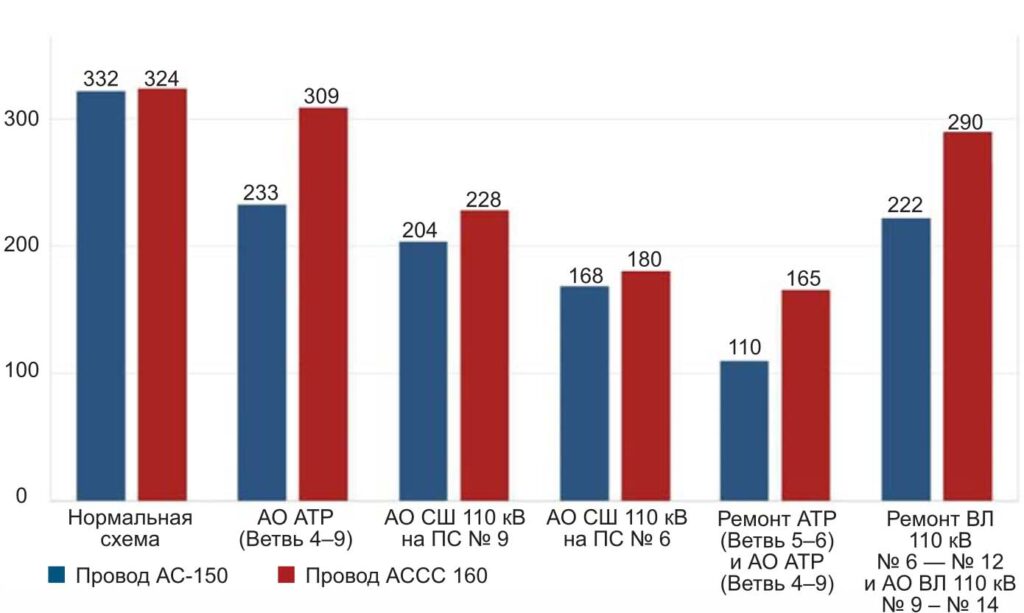

3. Результаты расчетов сложнозамкнутой сети. Полученные результаты передаваемой активной мощности в сложнозамкнутой электрической сети 110 кВ при ТНВ –32°С и +30°С представлены на рисунках 4 и 5 соответственно.

Таким образом, в сложнозамкнутой электрической сети 110 кВ композитные провода на 20–40% повышают предел передаваемой активной мощности, преимущественно в ремонтных схемах в режимах летних максимумов, в которых предел зависит в большей степени от токовой загрузки ВЛ 110 кВ. В режимах зимних максимумов вследствие ограничений МДН на шинах ПС 110 кВ прирост составляет 5–10%.

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВЛ С ТРАДИЦИОННЫМ И С КОМПОЗИТНЫМ ПРОВОДОМ

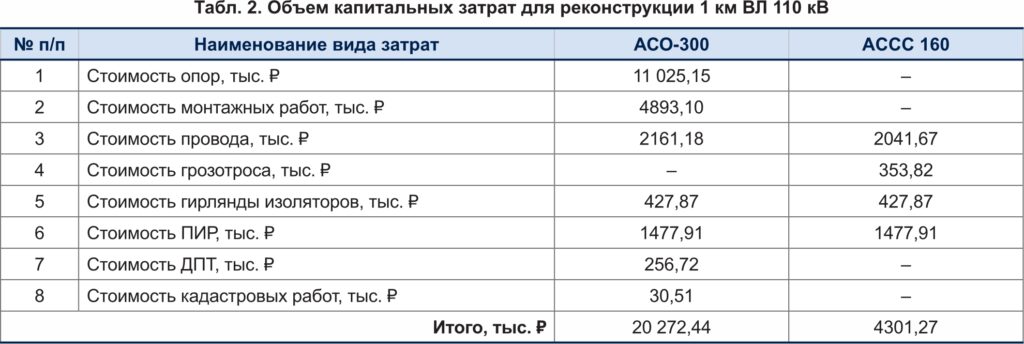

Объем капитальных затрат для реконструкции ВЛ. Объем капитальных вложений для проведения реконструкции или сетевого строительства одноцепной ВЛ 110 кВ определялся на основании действующей нормативно-технической документации по оценке затрат на сетевое строительство, используемой для задач перспективного развития сети [17]. В настоящее время типовым решением для увеличения пропускной способности сети 110 кВ является реконструкция существующих ВЛ с заменой на провод с бóльшим сечением. Как правило, это ведет к необходимости замены, а иногда и дорасстановки опор по трассе ВЛ 110 кВ. В случае использования композитного провода (как АССС 160) замена опор не требуется. Однако возникает необходимость менять или перетягивать существующий грозотрос, так как его стрела провеса окажется больше стрелы провеса композитного провода, что противоречит требованиям ПУЭ.

В таблице 2 представлен расчет удельных затрат для реконструкции существующей одноцепной ВЛ для проводов АС-300 и ACCC 160.

Разница между объемами капитальных затрат на реконструкцию существующей одноцепной ВЛ 110 кВ составляет 79% в пользу композитного провода. Таким образом, применение композитных проводов при реконструкции ЛЭП в городах существенно экономичнее, так как не требует капитальных вложений на реконструкцию опор и их установку.

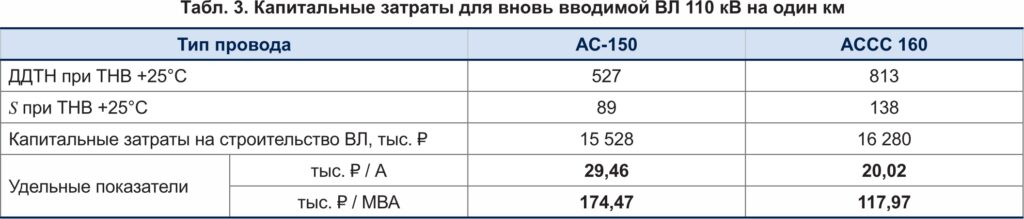

Объем капитальных затрат для строительства вновь вводимой ВЛ. Среднестатистическая пригородная ВЛ 110 кВ оснащена проводом марки АС-150 на опорах по типовому проекту. В случае использования композитных проводов альтернативой является провод марки ACCC 160, применение которого позволяет существенно увеличить передаваемую мощность единичной ВЛ, а в некоторых случаях и снизить потери электроэнергии.

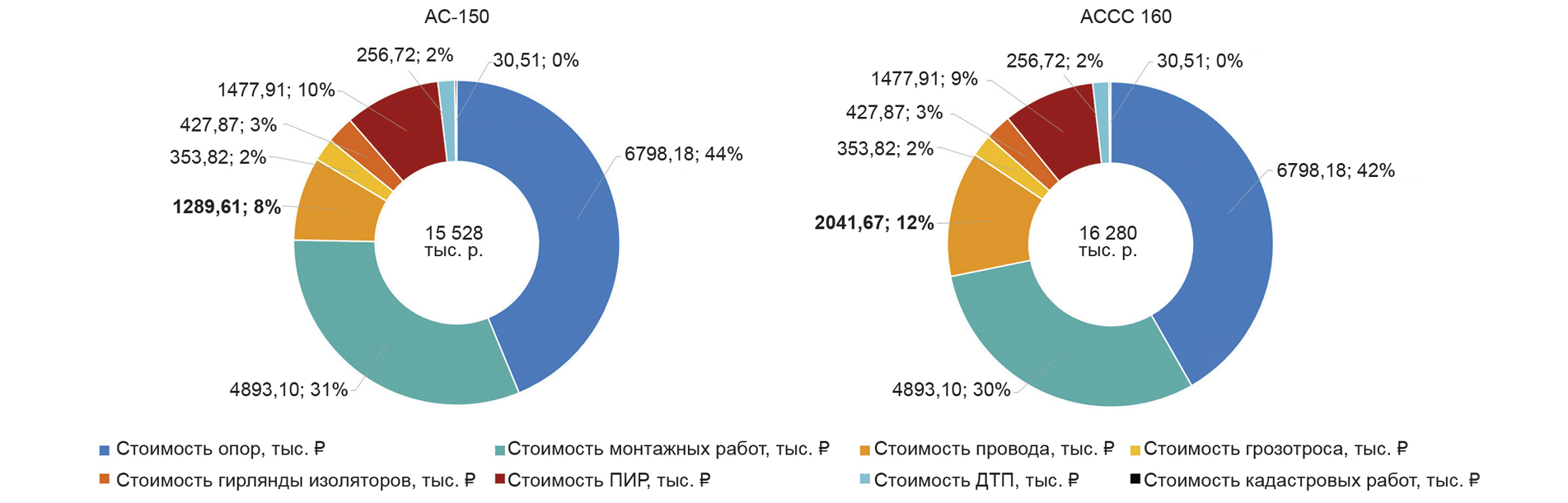

На круговой диаграмме, представленной на рисунке 6, отображены результаты техникоэкономического сопоставления стоимости строительства одноцепной ВЛ 110 кВ на 1 километр, выполненной с использованием традиционного и композитного проводов.

В таблице 3 представлены капитальные затраты для вновь вводимой в эксплуатацию одноцепной ВЛ на 1 км и удельные показатели капитальных затрат на передаваемый 1 А и 1 МВт максимальной загрузки.

Из полученных результатов следует, что доля стоимости провода от всех капитальных вложений в строительство ВЛ 110 кВ составляет около 8% для традиционного провода и около 12% для композитного провода. Это в 3,3–5,3 раза меньше, чем затраты на опоры, и оказывает незначительное влияние на итоговые значения капитальных затрат. При этом удельные показатели композитного провода по капитальным вложениям выгоднее на 29–35%.

Результаты технико-экономического сопоставления удельных показателей ВЛ 110 кВ для различных комбинаций опор и провода представлены в таблице 4.

Как видно из данных таблицы 4, применение ACCC 160 выигрывает по удельным показателям передаваемой мощности на классе напряжения 110 кВ для типовых задач внешнего электроснабжения в городских и пригородных условиях при мощностях в несколько десятков МВА.

В случае значений передаваемой мощности, близких к предельным на классе напряжения 110 кВ, при рассмотрении альтернатив реконструкции имеет смысл применение композитного провода ACCC 285. Строительство новой ВЛ 110 кВ с традиционным проводом оказывается экономичнее по удельным показателям только в случае, если ВЛ построена в габаритах 220 кВ с перспективой ее переключения на класс напряжения 220 кВ.

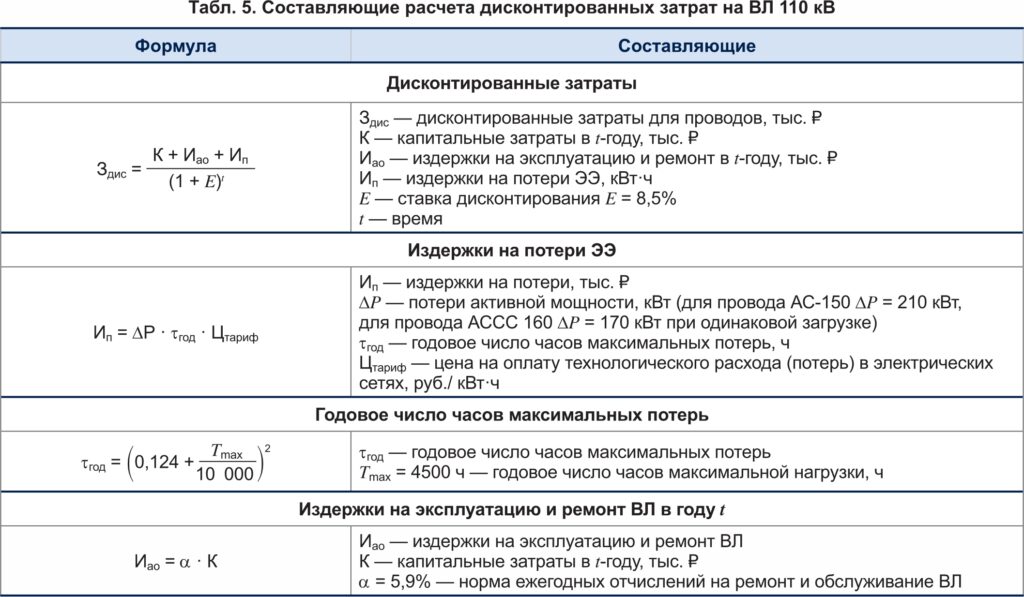

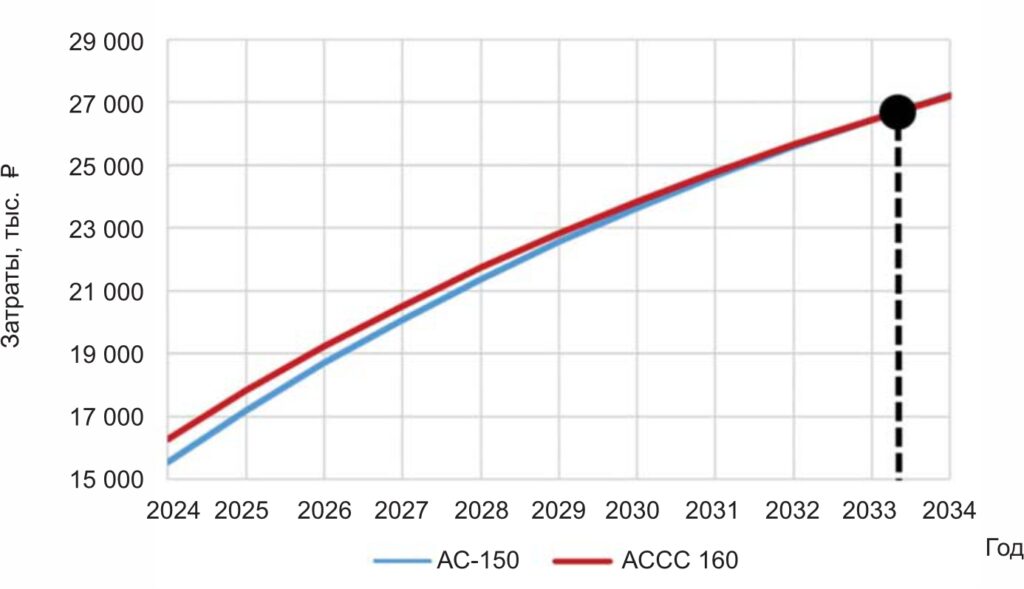

Учет разницы в потерях электроэнергии. Расчет дисконтированных затрат в соответствии с методическими указаниями по проектированию [16] позволяет учесть разницу в потерях электроэнергии для провода АС-150 в сравнении с АССС 160. Составляющие расчета сведены в таблицу 5, результаты показаны на рисунке 7.

Из сравнения дисконтированных затрат следует, что провод АССС 160 выгоднее АС-150 и окупается менее чем за десять лет после ввода в эксплуатацию за счет снижения потерь вследствие большего сечения.

СЛОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПРОВОДОВ. НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Несмотря на теоретические технико-экономические преимущества композитных проводов, примеры успешного использования на реальных объектах энергетики, перечисленные ранее, и наличие нескольких производителей подобных проводов на территории РФ, их использование в настоящее время не является массовым. Основные сложности внедрения:

- Эксплуатационные характеристики композитных проводов, особенно ресурс (долговечность), надежность и стойкость к внешним условиям требуют дополнительных исследований, подтвержденных объемной статистикой.

- Отсутствуют типовые проекты ВЛ (опора-арматура-изоляция-провод) с композитным проводом для разных классов напряжения и разной пропускной способности. Отсутствуют полноценные Руководящие указания по проектированию ВЛ с композитными проводами.

- Не выпускаются «стандартные» опоры ВЛ и грозотросы, которые обеспечивают реализацию преимуществ композитного провода в низкой стреле провеса и малой массе.

- Требования к геометрии ВЛ и методика главы 2.5 ПУЭ не отражают возможностей композитного провода и ограничивают его преимущества.

- Закрепленный в нормативно-технической документации подход к перспективному развитию, при котором провод ВЛ выбирается округлением сечения в большую сторону без заложения запаса, и сравнительно частая замена провода при росте нагрузки снижают преимущества композитного провода, эффективного для применения по принципу «построил-забыл».

- Композитные провода не полностью совместимы с внутренними требованиями отдельных субъектов энергетики РФ к перечню применяемых технических решений и зачастую требуют дополнительной сертификации.

ВЫВОДЫ

- Композитные провода обладают более широким абсолютным диапазоном изменения активного сопротивления в зависимости от загрузки провода, но при этом относительно менее чувствительны к изменению температуры наружного воздуха в части активного сопротивления и длительно допустимого тока.

- Применение высокотемпературного композитного провода увеличивает пределы передаваемой активной мощности единичной цепи ВЛ 110 кВ до +48 МВт (+25%) на расстояниях до 20 км.

- В сложнозамкнутой электрической сети высокотемпературные провода на 20–40% повышают передаваемую активную мощность сети 110 кВ, преимущественно в ремонтных схемах в режимах летних максимумов. В режимах зимних максимумов прирост активной мощности составляет 5–10% вследствие ограничений по падению напряжения в сети.

- При реконструкции ВЛ применение композитного провода существенно снижает капитальные затраты за счет отсутствия необходимости замены опор и потери электроэнергии за счет большего сечения в сравнении с традиционным аналогом со схожими массогабаритными параметрами.

ЛИТЕРАТУРА

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30.11.2023 года № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы». URL: https://docs.cntd.ru/document/1304331795.

- Отчет о реализации в 2023 году Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2035 года ОАО «ФСК ЕЭС» «Сравнение фактических и прогнозных показателей осуществлялось для базового варианта генеральной схемы с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации». URL: https://www.so-ups.ru/fileadmin/files/company/future_plan/genshema/genshena_reports/genshema_2023_report.pdf.

- ГОСТ Р 58670-2019. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200169613.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 03.08.2018 № 630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем». URL: https://docs.cntd.ru/document/542630877.

- Доливо-Добровольский М.О. Избранные труды (о трехфазном токе). М.; Л.: изд-во и тип. Гос. энергет. изд-ва в Мск, 1948. 215 с.

- Карева С.Н., Кащеев А.В., Назаров И.А. и др. Современный подход к созданию автоматики ограничения перегрузок воздушных линий // Энергия единой сети, 2021, № 4(59). С. 76–85.

- Шамонов Р.Г., Лянзберг А.В., Матвеев В.С. Опыт применения стандарта организации по расчету допустимых токовых нагрузок воздушных линий / Сборник научно-технических статей сотрудников Группы компаний «Россети». Выпуск II. М.: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2018. С. 343–350.

- Назаров И.А., Карева С.Н., Мерзляков А.С. и др. Адаптивная автоматика ограничения перегрузок воздушных линий // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2022, № 2(71). С. 40–48.

- Железобетонные опоры ВЛ 35–750 кВ. Опоры для больших переходов ВЛ 35–500 кВ: каталог унифицированных опор. Том 3. Стальные опоры ВЛ 35–750 кВ. М.: Энергосетьпроект, 1985. С. 129.

- Смирнов В.В., Лавренчук А.А., Максименко Т.С. и др. Сравнительный анализ целесообразности применения проводов с композитным сердечником и проводов традиционной конструкции // Энергетические установки и технологии, 2018, т. 4, № 4. С. 96–102.

- Ященков А.С., Козлов А.Н. Использование композитных материалов в современной энергетике. Достоинства и недостатки // Вестник АмГУ, 2016, вып. 73. С. 71–74.

- Mateescu E., Marginean D., Gheorghita G., et al. Mate Updating a 220 kV Double Circuit Transmission LINE in Romania; Study of the Possible Solutions, Technical and Economic Comparison. URL: https://ewh.ieee.org/conf/powertech/2009/papers/630.pdf

- Бадалян Н.П., Колесник Г.П., Адрианов Д.П., Чебрякова Ю.С. Кабельные и воздушные линии электропередачи. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019. 260 с.

- Коваленко И.В. Применение проводников нового поколения в современных электрических сетях / Материалы XI Международной молодежной научной конференции «МОЛОДЕЖЬ И XXI ВЕК». В 6-ти томах. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021, т. 6. C. 162–165.

- СТО 56947007-29.240.55.143-2013 «Методика расчета предельных токовых нагрузок» (с изменениями и дополнениями). Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС». URL: https://www.rosseti.ru/upload/iblock/697/cibn24ftuvlwgb6f3xigb9qomd3oojhh.pdf.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 06.12.2022 № 1286 «Об утверждении методических указаний по проектированию развития энергосистем и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 28.12.2020 г. № 1195». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405965165/.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства». URL: https://docs.cntd.ru/document/1305086322.