54

Особенности учета параметров

нагрузки при анализе переходных

процессов в сетях с объектами

распределенной генерации

УДК

621.311.1

Илюшин

П

.

В

.,

к

.

т

.

н

.,

проректор

по

научной

работе

ФГАОУ

ДПО

«

ПЭИПК

»

Проведен

анализ

аварийных

ситуаций

с

остановом

основного

технологического

произ

-

водства

на

промышленных

предприятиях

со

значительными

ущербами

.

Доказано

,

что

одной

из

основных

причин

является

некорректное

выполнение

расчетов

электромеха

-

нических

переходных

процессов

при

интеграции

объектов

распределенной

генерации

(

РГ

)

в

сети

внутреннего

электроснабжения

предприятий

.

В

рассматриваемых

сетях

пере

-

ходные

процессы

для

генерирующих

установок

(

ГУ

)

и

нагрузки

становятся

общими

,

а

параметры

этих

процессов

существенно

зависят

от

технических

характеристик

как

ГУ

,

так

и

нагрузки

.

Обосновано

,

что

замена

динамических

характеристик

нагрузки

основ

-

ных

электроприемников

статическими

при

выполнении

расчетов

переходных

процессов

в

энергорайонах

с

объектами

РГ

в

общем

случае

недопустима

.

Доказано

,

что

повышен

-

ные

требования

к

точности

моделирования

основных

электроприемников

позволяют

избежать

значительных

ошибок

в

расчетах

и

принятия

необоснованных

технических

решений

по

обеспечению

надежности

электроснабжения

потребителей

.

Представлены

рекомендации

по

моделированию

нагрузки

,

а

также

выполнению

расчетов

режимов

в

промышленных

энергорайонах

с

объектами

РГ

.

Ключевые

слова

:

распределенная

генерация

,

гене

-

рирующая

установка

,

электроме

-

ханический

переходный

процесс

,

статические

характеристики

нагрузки

,

динамические

характеристики

нагруз

-

ки

,

распределительная

сеть

Keywords:

distributed generation, generating plant,

electromechanical transients, static

load characteristics, dynamic load

characteristics, distribution network

Т

ермин

«

распределенная

генерация

»

обозначает

такой

принцип

развития

распределительных

сетей

или

сетей

внутреннего

электро

-

снабжения

предприятий

с

расту

-

щей

нагрузкой

,

при

котором

совре

-

менные

генерирующие

установки

(

ГУ

)

малой

и

средней

мощности

размещаются

в

узлах

электропо

-

требления

,

что

позволяет

снижать

нагрузку

на

электрическую

сеть

и

потери

при

передаче

и

распре

-

делении

электроэнергии

.

Интегра

-

ция

ГУ

объектов

распределенной

генерации

(

РГ

)

может

при

опреде

-

ленных

условиях

содействовать

повышению

надежности

работы

распределительных

сетей

или

се

-

тей

внутреннего

электроснабже

-

ния

предприятий

в

целом

,

а

также

надежности

электроснабжения

по

-

требителей

.

Цели

,

ради

которых

применя

-

ется

РГ

,

достигаются

только

в

том

случае

,

если

при

выборе

ГУ

и

раз

-

работке

схем

выдачи

мощности

корректно

проводится

анализ

воз

-

можности

их

функционирования

как

в

нормальных

,

так

и

в

анор

-

мальных

режимах

.

В

противном

случае

,

нормативные

возмущения

в

распределительной

сети

будут

приводить

к

нарушениям

в

работе

ГУ

объектов

РГ

,

участков

распре

-

делительной

сети

,

и

,

что

особенно

критично

,

к

нарушению

электро

-

снабжения

потребителей

.

Известны

случаи

,

когда

не

-

корректное

проведение

такого

анализа

,

предшествующего

вводу

объекта

РГ

в

эксплуатацию

,

при

-

водило

к

остановам

основного

технологического

производства

на

промышленных

предприяти

-

ях

со

значительными

ущербами

.

Ниже

приведены

два

примера

.

I.

Шахтное

промышленное

пред

-

приятие

приобрело

и

ввело

в

экс

-

плуатацию

объект

РГ

с

газопорш

-

невыми

установками

(

ГПУ

)

для

того

,

чтобы

в

случаях

нарушений

внешнего

электроснабжения

не

возникало

перерывов

в

работе

систем

жизнеобеспечения

персо

-

нала

шахты

(

вентиляция

,

осве

-

щение

,

водоотлив

,

работа

подъ

-

емных

устройств

и

пр

.).

Однако

уставки

устройств

релейной

за

-

щиты

(

РЗ

)

приобретенных

ГПУ

,

УПРАВЛЕНИЕ

СЕТЯМИ

55

заданные

заводом

-

изготовите

-

лем

,

приводили

к

излишним

от

-

ключениям

ГУ

при

возникновении

кратковременных

возмущений

в

прилегающей

распределитель

-

ной

сети

или

сети

внутреннего

электроснабжения

предприятия

.

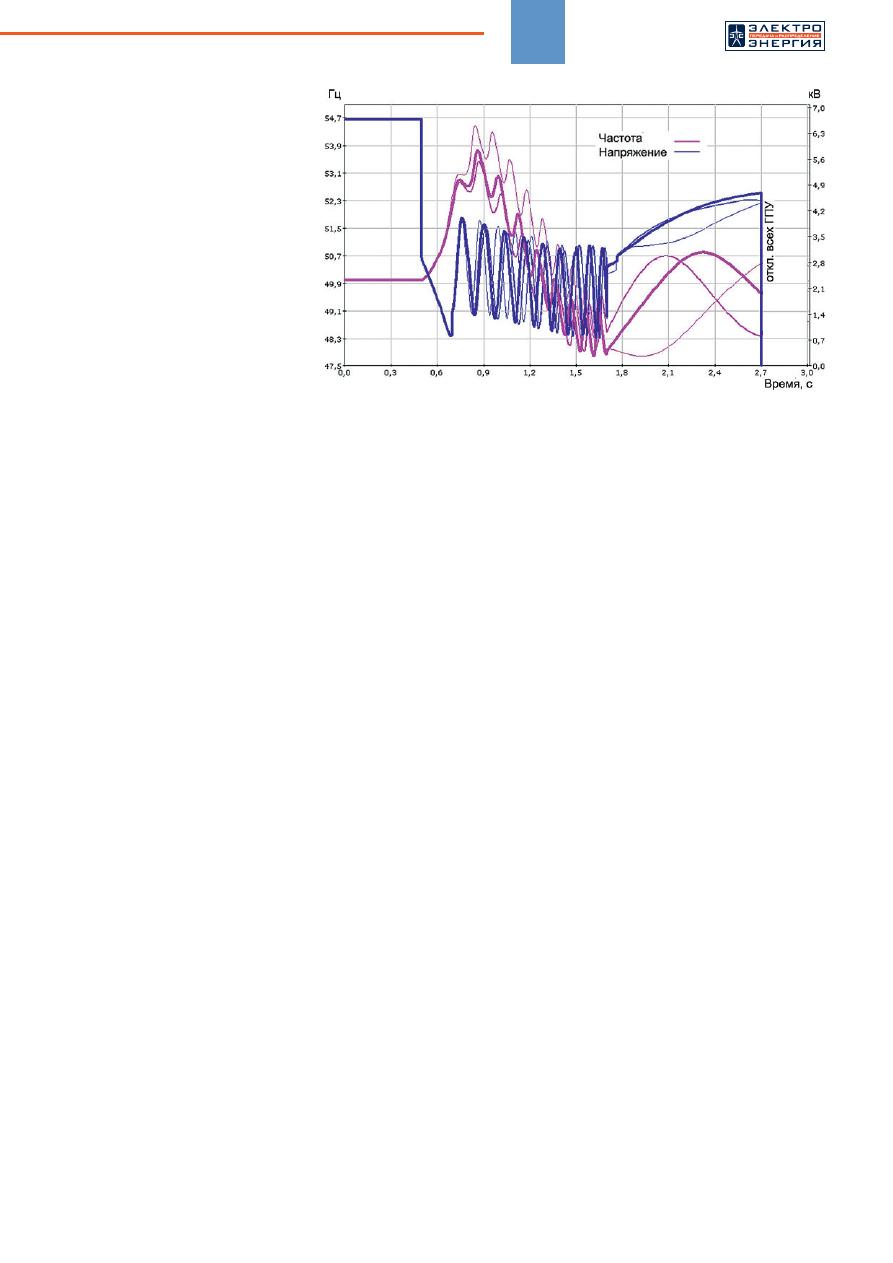

На

рисунке

1

представлены

результаты

расчета

переходного

процесса

при

внешнем

КЗ

с

от

-

ключением

предприятия

от

внеш

-

ней

распределительной

сети

,

переходом

синхронных

двигате

-

лей

в

асинхронный

режим

,

что

создало

большие

колебания

на

-

пряжения

и

привело

к

их

отключе

-

нию

собственными

устройствами

автоматики

.

Далее

параметры

режима

начали

стабилизировать

-

ся

,

однако

ГПУ

были

отключены

устройствами

РЗ

по

факту

дли

-

тельного

снижения

напряжения

.

Переходный

процесс

на

рисунке

1

показан

для

трех

возможных

ва

-

риантов

настроек

автоматическо

-

го

регулятора

частоты

вращения

(

АРЧВ

)

ГУ

в

виде

розовых

линий

разной

толщины

.

II.

Дефицитный

промышленный

энергорайон

приобрел

и

осуще

-

ствил

подключение

к

сети

вну

-

треннего

электроснабжения

двух

газотурбинных

установок

(

ГТУ

)

с

целью

уменьшения

дефицита

мощности

при

отключении

внеш

-

них

связей

,

не

приняв

во

внима

-

ние

,

что

эти

ГТУ

снабжены

систе

-

мами

АРЧВ

двойного

принципа

регулирования

.

Двойной

принцип

в

АРЧВ

ГТУ

заключается

в

сле

-

дующем

:

при

параллельной

ра

-

боте

с

внешней

сетью

первый

алгоритм

АРЧВ

отрабатывает

за

-

данную

активную

мощность

,

но

при

переходе

ГТУ

в

островной

режим

работы

происходит

авто

-

матическое

переключение

АРЧВ

на

второй

алгоритм

регулиро

-

вания

—

поддержание

частоты

в

энергорайоне

.

Автоматическое

переключение

алгоритмов

АРЧВ

происходит

по

факту

резкого

снижения

активной

мощности

,

выдаваемой

генератором

ГТУ

.

Такие

режимы

действительно

возникают

в

случае

выделения

объекта

РГ

на

электроснабжение

небольшого

энергорайона

с

мест

-

ной

нагрузкой

,

однако

в

рассма

-

триваемом

энергорайоне

сброс

мощности

был

меньшим

,

чем

предусмотрено

алгоритмом

АРЧВ

ГТУ

.

Поэтому

ГТУ

продолжили

ра

-

ботать

на

поддержание

заданной

активной

мощности

,

что

привело

к

значительному

повышению

ча

-

стоты

в

энергорайоне

,

отключе

-

нию

ГТУ

устройствами

РЗ

и

воз

-

никновению

дефицита

мощности

,

значительно

большего

,

чем

ожи

-

далось

.

Подробнее

алгоритмы

работы

АРЧВ

ГУ

объектов

РГ

рас

-

смотрены

в

[1].

Проведение

количественного

анализа

переходных

процессов

в

промышленных

энергорайонах

с

ГУ

объектов

РГ

,

с

учетом

пара

-

метров

самих

ГУ

,

алгоритмов

и

па

-

раметров

настройки

устройств

РЗ

,

а

также

систем

автоматического

регулирования

,

требует

особого

внимания

к

математическому

мо

-

делированию

электроприемни

-

ков

.

Это

—

общее

и

принципиаль

-

ное

отличие

от

расчетов

режимов

и

устойчивости

системообразую

-

щих

сетей

и

крупных

электростан

-

ций

,

которые

отдалены

от

нагруз

-

ки

сетями

высокого

и

среднего

напряжения

с

целым

рядом

ступе

-

ней

трансформации

.

В

противном

случае

в

расчетах

переходных

процессов

возможны

значительные

ошибки

,

которые

приведут

к

принятию

некоррект

-

ных

технических

решений

по

обе

-

спечению

надежности

электро

-

снабжения

потребителей

.

Многие

методологические

вопросы

прове

-

дения

таких

расчетов

опубликова

-

ны

в

научно

-

технической

литера

-

туре

[2, 3].

Существенное

влияние

на

-

грузки

на

общие

переходные

про

-

цессы

обусловлено

двумя

обстоя

-

тельствами

:

–

в

энергорайонах

,

учитывая

ма

-

лые

значения

взаимных

сопро

-

тивлений

между

ГУ

объектов

РГ

и

электроприемниками

,

их

вза

-

имное

влияние

значительно

;

–

суммарная

нагрузка

вблизи

ГУ

объектов

РГ

промышлен

-

ных

энергорайонов

часто

существенно

больше

суммы

номинальных

мощностей

ГУ

,

поэтому

характер

переход

-

ных

процессов

определяется

в

этом

случае

свойствами

электроприемников

.

Как

показывает

опыт

проведе

-

ния

расчетов

,

переходные

про

-

цессы

в

двигательной

нагрузке

могут

оказывать

решающее

вли

-

яние

на

изменение

режимов

ра

-

боты

ГУ

,

их

устойчивость

,

а

также

возможность

или

невозможность

сохранения

в

работе

в

различных

схемно

-

режимных

условиях

.

Применение

математических

моделей

синхронных

и

асин

-

хронных

двигателей

обычно

не

вызывает

больших

трудностей

.

Требуется

значительно

больше

времени

и

внимания

на

получе

-

ние

и

обработку

исходной

инфор

-

мации

о

составе

и

параметрах

промышленной

нагрузки

,

то

есть

технологических

особенностях

приводимых

во

вращение

меха

-

низмов

.

Если

расчеты

ведутся

с

целью

анализа

переходных

процессов

в

сетях

напряжением

220–750

кВ

,

то

нагрузка

в

расчетах

переходных

процессов

(

если

нет

возможности

моделировать

сети

напряжением

0,4–110

кВ

)

может

быть

представ

-

лена

статическими

характеристи

-

Рис

. 1.

Переходный

процесс

при

внешнем

КЗ

с

отключением

предприятия

от

внешней

сети

и

последующим

отключением

ГПУ

№

6 (51) 2018

56

ками

P

Н

(

U

,

f

),

Q

Н

(

U

,

f

),

то

есть

так

же

,

как

в

расчетах

установивших

-

ся

режимов

.

Такое

допущение

возможно

,

так

как

рассматрива

-

емые

возмущения

происходят

в

сетях

напряжением

220–750

кВ

и

поэтому

электрически

удале

-

ны

от

распределительных

сетей

,

доходя

до

них

ослабленными

и

сглаженными

из

-

за

влияния

раз

-

личных

электростанций

,

средств

компенсации

реактивной

мощ

-

ности

(

СКРМ

),

расположенных

в

распределительных

сетях

,

а

так

-

же

параметров

электросетевого

оборудования

.

Однако

замена

динамических

характеристик

нагрузки

основных

электроприемников

статическими

при

выполнении

расчетов

пере

-

ходных

процессов

в

сетях

про

-

мышленных

энергорайонов

с

ГУ

объектов

РГ

в

общем

случае

не

-

допустима

.

ОСОБЕННОСТИ

МОДЕЛИРОВАНИЯ

НАГРУЗКИ

В

СЕТЯХ

С

РГ

Как

известно

,

требования

к

учету

параметров

нагрузки

в

расчетах

электрических

режимов

в

энерго

-

системах

определяются

главным

образом

классами

напряжения

,

к

которым

,

в

основном

,

относятся

расчетные

задачи

.

Если

расчеты

выполняются

для

распределительных

сетей

,

к

которым

подключены

объекты

РГ

,

то

нормативные

возмуще

-

ния

[4]

приложены

в

полной

мере

и

к

ГУ

,

и

к

электроприемникам

.

Причем

электроприемники

на

разных

секциях

,

разделенные

трансформаторами

,

токоограни

-

чивающими

реакторами

и

пр

.

ис

-

пытывают

воздействия

с

разной

степенью

интенсивности

.

Поэто

-

му

процессы

нарушения

динами

-

ческой

устойчивости

,

выбеги

и

самозапуски

электродвигате

-

лей

у

разных

групп

электропри

-

емников

протекают

по

-

разному

и

оказывают

на

ГУ

объекта

РГ

неодинаковое

влияние

.

Таким

образом

,

для

прове

-

дения

расчетов

электромехани

-

ческих

переходных

процессов

в

сетях

,

в

которых

работают

ГУ

объектов

РГ

,

требуется

,

чтобы

расчетная

схема

и

число

элемен

-

тов

,

моделирующих

узел

нагрузки

,

а

также

используемые

уравнения

и

входящие

в

них

параметры

были

адекватны

особенностям

схемы

и

решаемой

расчетной

задаче

.

Статические

приемники

ак

-

тивной

мощности

:

освещение

,

нагревательные

установки

,

кон

-

диционеры

,

печи

и

пр

. —

могут

быть

объединены

в

небольшое

число

устройств

и

для

всех

рас

-

четов

(

установившихся

и

переход

-

ных

режимов

)

могут

быть

пред

-

ставлены

своими

статическими

характеристиками

активной

мощ

-

ности

нагрузки

по

напряжению

P

СТ

(

U

).

В

большинстве

случаев

эти

характеристики

очевидны

,

но

в

нестандартных

случаях

(

печи

,

различные

по

своим

принципам

действия

и

пр

.)

целесообразно

натурное

проведение

измерений

P

СТ

(

U

).

У

статических

приемников

активной

мощности

обычно

коэф

-

фициенты

мощности

близки

к

еди

-

нице

,

потому

зависимости

Q

СТ

(

U

)

не

существенны

.

Статические

характеристики

активной

и

ре

-

активной

мощности

нагрузки

по

частоте

P

СТ

(

f

),

Q

СТ

(

f

)

для

статиче

-

ских

электроприемников

,

исходя

из

практического

опыта

,

могут

не

учитываться

при

проведении

рас

-

сматриваемых

видов

расчетов

.

Статические

приемники

/

ге

-

не

ра

торы

реактивной

мощнос

-

ти

(

шунтирующие

реакторы

,

бата

-

реи

статических

конденсаторов

)

не

нерегулируемые

на

протяжении

расчетных

интервалов

времени

,

могут

быть

представлены

извест

-

ными

зависимостями

по

напряже

-

нию

и

частоте

.

Статические

при

-

емники

/

генераторы

реактивной

мощности

с

быстродействующим

регулированием

(

СТАТКОМ

,

СТК

,

ДКРМ

)

могут

быть

описаны

стати

-

ческими

характеристиками

по

на

-

пряжению

и

частоте

,

вытекающими

из

их

алгоритмов

регулирования

,

при

допущении

безынерционности

управления

,

а

также

с

учетом

огра

-

ничений

по

выдаче

/

потреблению

реактивной

мощ

ности

.

Синхронные

двигатели

(

СД

)

и

синхронные

компенсаторы

должны

моделироваться

инди

-

видуально

,

но

очевидна

возмож

-

ность

замены

группы

однотипных

машин

одной

эквивалентной

ма

-

шиной

суммарной

мощности

.

В

общем

случае

эквивален

-

тирование

любых

электроприем

-

ников

возможно

при

близости

их

параметров

,

если

они

подключе

-

ны

к

одним

и

тем

же

или

к

элек

-

трически

близким

шинам

,

не

раз

-

деляющимся

в

рассматриваемых

переходных

процессах

.

Если

СД

в

расчетах

переход

-

ных

процессов

могут

переходить

в

асинхронный

режим

(

АР

),

то

глав

-

ным

становится

корректный

учет

алгоритмов

работы

и

параметров

настройки

имеющихся

устройств

автоматики

СД

и

прилегающей

сети

:

например

,

автоматики

лик

-

видации

асинхронного

режима

(

АЛАР

)

или

других

устройств

авто

-

матики

,

действующих

на

отключе

-

ние

СД

или

его

развозбуждение

.

Асинхронные

двигатели

(

АД

)

являются

самым

широко

распро

-

страненным

приводом

переменно

-

го

тока

,

однако

имеются

значитель

-

ные

трудности

с

их

отражением

в

расчетных

моделях

,

с

учетом

всего

их

разнообразия

,

по

причи

-

нам

не

столько

вычислительным

,

сколько

организационным

,

связан

-

ным

с

трудностями

получения

их

корректных

параметров

.

Выбор

,

какие

АД

необходимо

учитывать

индивидуально

,

а

какие

нет

,

зави

-

сит

от

их

влияния

на

рассматри

-

ваемые

переходные

процессы

.

Индивидуальное

моделирование

(

первая

ступень

)

позволяет

до

-

стигнуть

наивысшей

точности

в

расчетах

,

при

этом

эквиваленти

-

рование

групп

АД

(

вторая

ступень

)

при

отсутствии

значительных

раз

-

личий

в

их

параметрах

допустимо

,

но

с

потерей

точности

.

У

АД

,

принадлежащих

к

этим

двум

ступеням

точности

расчетов

,

наиболее

важными

параметрами

являются

те

,

которые

характери

-

зуют

условия

прямого

пуска

и

ста

-

тической

устойчивости

:

–

механическая

постоянная

инер

-

ция

T

J

,

заданная

вместе

с

при

-

водимым

механизмом

;

–

зависимость

момента

сопро

-

тивления

(

в

долях

номиналь

-

ного

момента

АД

)

от

скорости

вращения

(

в

долях

номиналь

-

ной

);

–

пусковой

вращающий

момент

и

пусковой

ток

(

в

долях

номи

-

нальных

значений

);

–

максимальный

момент

(

в

до

-

лях

номинального

)

и

критиче

-

ское

скольжение

.

Электрические

параметры

схе

-

мы

замещения

АД

могут

быть

вы

-

числены

по

указанным

выше

и

па

-

спортным

данным

,

как

это

пред

-

ставлено

в

[3].

УПРАВЛЕНИЕ

СЕТЯМИ

57

Третья

ступень

точности

—

упрощенное

эквивалентирование

АД

,

когда

определяется

только

их

суммарная

активная

мощность

,

а

параметры

эквивалентного

АД

принимаются

усредненными

,

в

ви

-

де

обобщенной

модели

нагруз

-

ки

.

Этот

способ

наиболее

часто

применяется

к

АД

0,4

кВ

,

когда

проводятся

расчеты

переходных

процессов

и

рассматриваются

возмущения

в

сетях

среднего

на

-

пряжения

6–35

кВ

.

Важно

отметить

,

что

в

действи

-

тельности

напряжение

на

шинах

группы

АД

сохраняется

и

после

их

отключения

от

сети

(

если

нет

КЗ

),

плавно

снижаясь

в

течение

десятых

долей

секунды

или

даже

нескольких

секунд

.

Это

обстоя

-

тельство

может

быть

существен

-

но

при

рассмотрении

условий

ра

-

боты

пусковых

органов

устройств

автоматического

включения

ре

-

зервного

питания

(

АВР

),

а

также

других

случаев

анализа

действий

устройств

автоматики

.

В

большинстве

программных

комплексов

расчетов

режимов

для

АД

используются

уравнения

,

не

учитывающие

электромагнитные

переходные

процессы

,

а

только

электромеханические

.

Это

обу

-

словлено

тем

,

что

основные

зада

-

чи

,

для

которых

эти

программные

комплексы

создавались

, —

устой

-

чивость

и

переходные

процессы

генераторов

,

которые

не

требуют

учета

остаточных

напряжений

АД

.

Но

поскольку

обычные

модели

синхронных

машин

учитывают

электромагнитные

переходные

процессы

,

программные

ком

-

плексы

позволяют

пользователю

,

применяя

стандартную

модель

синхронной

машины

,

задать

пара

-

метры

СД

так

,

чтобы

получить

эф

-

фект

моделирования

АД

,

с

учетом

электромагнитных

переходных

процессов

,

и

правильно

воспроиз

-

водить

остаточные

напряжения

на

шинах

.

Особенности

выполнения

указанной

процедуры

подробно

описаны

в

[3].

В

энергорайонах

со

значитель

-

ной

долей

в

составе

нагрузки

про

-

мышленных

электроприемников

нередко

главные

роли

в

пере

-

ходных

процессах

принадлежат

факторам

,

которые

характери

-

зуют

сети

внутреннего

электро

-

снабжения

и

технологическую

ав

-

томатику

самого

промышленного

производства

.

К

этим

факторам

относятся

:

–

частотный

пуск

двигателей

вместо

прямого

(

или

вместо

других

систем

плавного

пуска

);

–

автоматика

управления

пус

-

ком

/

остановом

электродви

-

гателей

по

электрическим

и

технологическим

параме

-

трам

(

в

том

числе

АВР

двига

-

телей

);

–

автоматика

повторного

пуска

двигателей

после

кратковре

-

менного

перерыва

электро

-

снабжения

,

вырабатывающая

команды

на

последовательные

пуски

двигателей

по

жесткой

временн

ó

й

программе

или

по

факту

восстановления

напря

-

жения

после

предыдущего

пуска

;

–

технологическая

блокировка

,

отключающая

одни

электро

-

приемники

при

прекращении

работы

других

;

–

защита

минимального

напря

-

жения

,

имеющая

,

как

правило

,

2

группы

уставок

по

времени

для

неответственных

и

ответ

-

ственных

электроприемников

;

–

магнитные

пускатели

0,4

кВ

,

не

защищенные

от

кратковре

-

менных

провалов

напряжения

,

что

при

внешних

КЗ

приводит

к

самоотключению

пускателей

и

,

соответственно

,

к

отключе

-

нию

электроприемников

.

Для

технико

-

экономического

обоснования

замены

отдельных

единиц

электротехнического

обо

-

рудования

в

распределительных

сетях

или

сетях

внутреннего

элек

-

троснабжения

промышленных

предприятий

необходимы

стати

-

стические

данные

о

КЗ

в

годовом

разрезе

,

данные

расчетов

вероят

-

ностей

возникновения

аварий

на

электросетевых

объектах

и

на

-

рушений

электроснабжения

у

по

-

требителей

,

а

также

параметры

экономических

ущербов

в

распре

-

делительных

сетях

и

на

промыш

-

ленных

предприятиях

.

Иногда

,

в

сравнительно

про

-

стых

случаях

,

полезно

ориенти

-

роваться

на

задаваемые

потре

-

бителями

(

для

каждого

из

особо

ответственных

электроприемни

-

ков

)

величины

критического

вре

-

мени

перерыва

электроснабже

-

ния

.

Под

критическим

временем

понимается

максимальное

время

полного

перерыва

электроснаб

-

жения

,

при

котором

не

возникает

опасности

для

людей

,

риска

по

-

вреждения

оборудования

и

зна

-

чительного

брака

производимой

продукции

.

При

отсутствии

статистиче

-

ских

данных

для

конкретного

энергорайона

(

фрагмента

рас

-

пределительной

сети

)

возмож

-

но

использование

усредненных

статистических

данных

,

которые

показывают

,

что

характерны

-

ми

(

средними

)

для

распредели

-

тельных

сетей

России

являются

провалы

напряжения

глубиной

35–99%,

длительностью

1,5–3 c

и

параметрами

потока

10–30

про

-

валов

(

и

более

)

в

год

.

Первопри

-

чиной

возникновения

провалов

в

сетях

110–220

кВ

в

большинстве

случаев

являются

однофазные

КЗ

на

ВЛ

с

долей

70%

от

общего

чис

-

ла

(

двухфазные

и

трехфазные

КЗ

составляют

20%

и

10%

соответ

-

ственно

),

а

для

кабельных

сетей

напряжением

6–10

кВ

преоблада

-

ющими

являются

однофазные

за

-

мыкания

на

землю

[5].

ОСНОВНЫЕ

ПОДХОДЫ

К

ПРОВЕДЕНИЮ

РАСЧЕТОВ

В

СЕТЯХ

С

РГ

Рассмотрим

подробнее

основные

подходы

,

которые

целесообраз

-

но

использовать

при

проведении

расчетов

электромеханических

переходных

процессов

с

участи

-

ем

ГУ

объектов

РГ

,

расположен

-

ных

непосредственно

в

центрах

электропотребления

.

1.

Формирование

перечней

кратковременных

и

длительных

возмущений

Перечни

возмущений

как

крат

-

ковременных

(

КЗ

,

АПВ

,

АВР

и

пр

.),

так

и

длительных

(

проведение

аварийных

ремонтов

и

пр

.),

со

-

ставляются

с

учетом

их

вероят

-

ного

количества

в

течение

года

(

на

основании

статистических

данных

).

Выбор

возмущений

,

для

которых

должны

выполняться

расчеты

,

определяется

величи

-

ной

суммарного

годового

ущерба

для

потребителей

(

в

основном

—

промышленных

),

который

может

быть

связан

с

нарушением

слож

-

ного

и

непрерывного

технологи

-

ческого

процесса

,

повреждени

-

ем

оборудования

,

существенным

браком

или

недоотпуском

про

-

дукции

и

пр

.

№

6 (51) 2018

58

Для

ускорения

работы

по

-

лезно

в

ее

начале

определить

для

разных

групп

возмущений

критические

продолжительности

провалов

напряжения

T

КР

:

если

возмущение

имеет

продолжитель

-

ность

T

меньше

критического

,

то

режим

работы

электроприемни

-

ков

возвращается

к

нормальному

,

а

величина

ущерба

пренебрежи

-

мо

мала

;

при

б

ó

льших

значениях

T

работа

электроприемников

на

-

рушается

и

величина

ущерба

рез

-

ко

возрастает

.

Критические

зна

-

чения

T

КР

могут

быть

выражены

в

функции

одного

параметра

—

напряжения

в

начале

аварийного

процесса

(

U

0

).

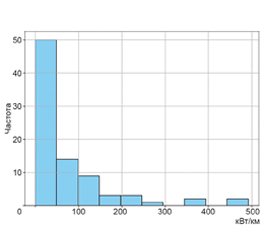

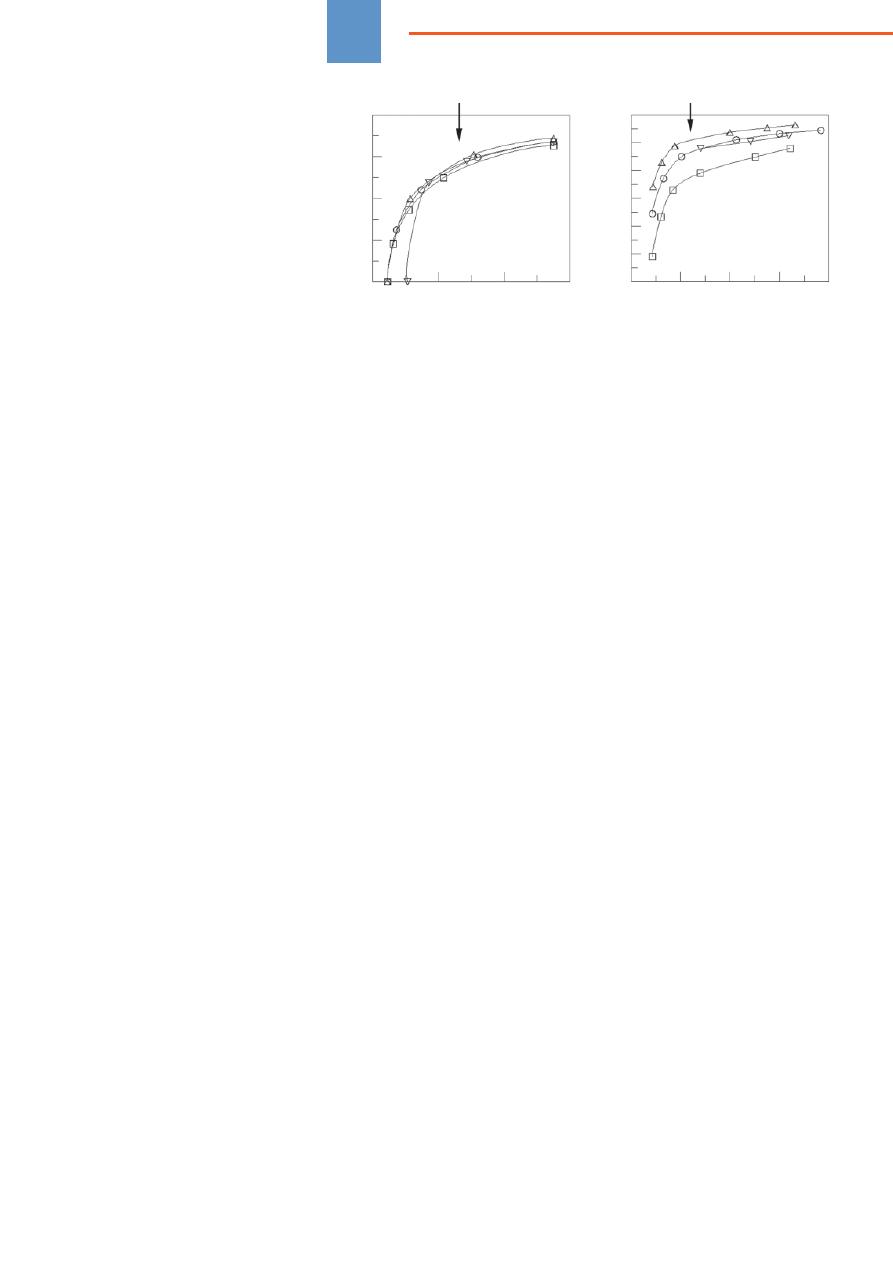

На

рисунке

2

пред

-

ставлены

примеры

граничных

ус

-

ловий

аварийных

процессов

при

разном

составе

нагрузки

.

Если

такие

функции

опреде

-

лить

для

конкретного

промыш

-

ленного

предприятия

достаточно

четко

(

как

на

рисунке

2),

то

пере

-

бор

аварийных

режимов

сво

-

дится

к

тому

,

чтобы

для

каждого

возмущения

вычислить

только

начало

аварийного

процесса

(

значение

U

0

),

сравнить

продол

-

жительность

провала

напряжения

T

со

значением

T

КР

=

f

(

U

0

)

и

сде

-

лать

вывод

о

последствиях

рас

-

сматриваемого

процесса

.

В

перечень

анормальных

ре

-

жимов

,

которые

должны

быть

рас

-

смотрены

при

выполнении

расче

-

тов

,

необходимо

включить

прямые

пуски

крупных

электродвигателей

и

сбросы

/

набросы

разной

нагруз

-

ки

в

возможных

пределах

для

рас

-

сматриваемого

промышленного

энергорайона

.

Целесообразно

учитывать

,

что

в

соответствии

со

статистически

-

ми

данными

количество

кратко

-

временных

возмущений

за

год

гораздо

больше

,

чем

длитель

-

ных

,

однако

именно

последние

приводят

к

бόльшим

совокупным

ущербам

.

Поэтому

наибольшими

суммарными

за

год

возмущения

-

ми

могут

оказаться

как

кратковре

-

менные

,

ликвидируемые

устрой

-

ствами

РЗ

,

так

и

длительные

(

проведение

аварийных

ремонтов

или

замены

оборудования

).

Недопустимо

оставлять

без

анализа

редкие

возмущения

,

если

они

могут

оказаться

наиболее

тя

-

желыми

по

величине

последствий

.

Стандарт

North American Electric

Reliability Corporation (NERC) [6]

предписывает

выполнение

про

-

тивоаварийных

мероприятий

для

всех

типов

нарушений

нормаль

-

ного

режима

работы

.

Причем

для

самых

тяжелых

каскадных

нару

-

шений

режимов

работы

энерго

-

сис

темы

(

категория

«D»)

требова

-

ния

по

устойчивости

и

сохранению

в

работе

всей

нагрузки

не

выдви

-

гаются

,

но

предписывается

иссле

-

довать

возможные

события

,

если

необходимо

,

то

совместно

с

со

-

седними

энергосистемами

.

2.

Анализ

возможных

режимов

работы

ГУ

объектов

РГ

Если

внезапные

нарушения

электроснабжения

могут

приво

-

дить

к

пожарам

на

технологиче

-

ском

оборудовании

потребителя

,

взрывам

,

выбросам

ядовитых

ве

-

ществ

и

т

.

п

.,

то

на

этих

объектах

необходимо

наличие

специаль

-

ной

объектовой

системы

техноло

-

гической

безопасности

,

действу

-

ющей

при

внезапном

нарушении

электроснабжения

[7].

Основной

функцией

этой

системы

является

обеспечение

за

счет

собственных

резервных

источников

питания

(

РИП

)

безаварийного

прекраще

-

ния

производственного

процесса

или

его

перевода

на

безопасно

сниженные

технологические

па

-

раметры

,

или

обеспечения

воз

-

можности

безаварийного

продол

-

жения

процесса

,

если

он

не

может

быть

прерван

.

Необходимость

в

наличии

такой

системы

может

иметься

не

только

у

промышлен

-

ных

предприятий

,

но

и

у

меди

-

цинских

учреждений

,

метрополи

-

тенов

,

высотных

зданий

и

других

аналогичных

объектов

.

В

соответствии

с

пп

. 49, 50

раз

-

дела

IV «

Правил

использования

противоаварийной

автоматики

» [8]

под

действие

устройств

ПА

,

дей

-

ствующих

на

отключение

нагрузки

потребителей

,

могут

быть

подклю

-

чены

энергопринимающие

устрой

-

ства

потребителей

всех

категорий

надежности

электроснабжения

.

При

действии

ПА

минимально

не

-

обходимый

уровень

потребления

электрической

энергии

в

соответ

-

ствии

с

категорией

надежности

электроснабжения

потребителя

,

уровнем

аварийной

и

(

или

)

техно

-

логической

брони

обеспечивается

путем

использования

автономных

РИП

с

автоматическим

запуском

,

которые

должны

устанавливаться

самим

потребителем

и

поддержи

-

ваться

им

в

состоянии

готовности

к

использованию

.

Генерирующие

установки

объ

-

ектов

РГ

,

принадлежащие

про

-

мышленному

предприятию

,

могут

выполнять

функции

РИП

,

если

они

во

всех

схемно

-

режимных

усло

ви

ях

могут

обеспечить

требу

-

емую

мощность

,

имеют

функцию

автоматического

запуска

(

или

по

-

стоянно

включены

),

сохраняют

устойчивость

и

не

отключаются

при

переходных

процессах

в

энер

-

горайоне

.

3.

Формирование

расчетных

схем

энергорайонов

с

объектами

РГ

Расчетная

схема

рассматри

-

ваемых

энергообъектов

должна

содержать

основные

элементы

сетей

0,4–110(220)

кВ

,

включая

токоограничивающие

реакторы

.

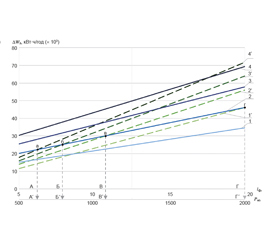

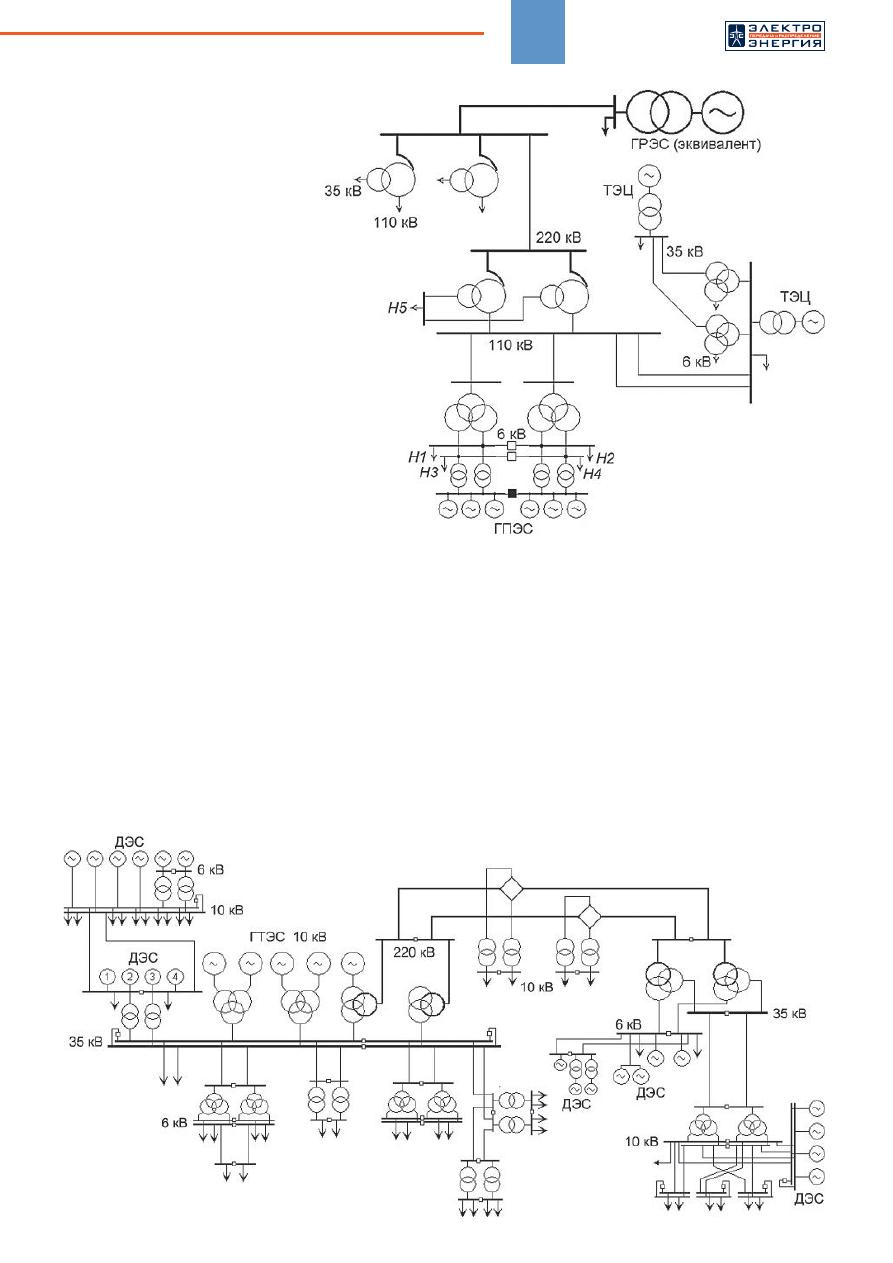

Пример

расчетной

схемы

внеш

-

него

электроснабжения

промыш

-

ленного

предприятия

,

имеющего

в

своем

составе

объект

РГ

(

газо

-

поршневая

электростанция

с

ше

-

стью

ГУ

)

с

фрагментом

энергоси

-

стемы

,

представлен

на

рисунке

3.

УПРАВЛЕНИЕ

СЕТЯМИ

Рис

. 2.

Граничные

условия

аварийных

процессов

для

двух

энергообъектов

с

преобладанием

:

а

)

асинхронных

двигателей

;

б

)

синхронных

двигателей

Критическая

продолжительность

провала

напряжения

T

КР

,

с

80

60

40

20

0

0,8

1,2

1,6

0,4

0,8

1,2

1,6

0,4

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Напр

яжение

U

0

в

на

чале

пров

ала

, %

к

нормальном

у

Напр

яжение

U

0

в

на

чале

пров

ала

, %

к

нормальном

у

Режимы

возвращаются

к

нормальным

Режимы

нарушены

Режимы

нарушены

59

На

рисунке

4

приведен

пример

расчетной

схемы

изолированно

работающей

энергосистемы

за

исключением

распределительных

сетей

,

ведущих

непосредственно

к

электроприемникам

.

Особого

внимания

требует

моделирование

динамических

свойств

электроприемников

.

Все

упрощения

в

используемых

мо

-

делях

генераторов

,

элементов

сети

и

электроприемников

(

кро

-

ме

очевидных

и

апробированных

упрощений

)

следует

обосновы

-

вать

расчетами

.

В

частях

энер

-

госистемы

,

внешних

по

отноше

-

нию

к

объектам

анализа

,

должны

быть

отображены

все

ближайшие

электростанции

,

а

из

удален

-

ных

электростанций

—

те

,

кото

-

рые

обеспечивают

устойчивость

и

электроснабжение

данной

части

энергосистемы

.

Сети

,

которые

яв

-

ляются

внешними

по

отношению

к

объектам

анализа

,

должны

,

как

минимум

,

отображать

связи

меж

-

ду

подстанциями

и

электростан

-

циями

,

расположенными

вне

объ

-

екта

анализа

,

а

также

основные

нагрузки

в

этих

сетях

.

4.

Учет

алгоритмов

работы

и

параметров

настройки

устройств

РЗА

При

выполнении

расчетов

элек

-

тромеханических

переходных

про

-

цессов

должны

в

обязательном

порядке

учитываться

алгоритмы

работы

и

параметры

настройки

всех

тех

устройств

РЗ

,

устройств

автоматики

,

систем

автоматиче

-

ского

управления

и

регулирова

-

ния

установленных

на

ГУ

объек

-

тов

РГ

,

электросетевых

элементах

энергорайона

и

его

внешних

свя

-

зях

,

а

также

электроприемников

в

системе

внутреннего

электро

-

снабжения

энергорайона

,

дей

-

ствия

которых

могут

повлиять

на

параметры

переходного

процесса

и

послеаварийного

установивше

-

гося

режима

.

В

настоящее

время

,

в

соответ

-

ствии

с

требованиями

п

. 10

к

[9],

Рис

. 3.

Расчетная

схема

внешнего

электроснабжения

энергорайона

с

объектом

РГ

;

схемы

внутреннего

электроснабжения

(

присоединения

Н

1–

Н

4

не

показаны

)

Рис

. 4.

Расчетная

схема

изолированно

работающей

энергоси

-

стемы

(

распределительные

сети

0,4–6

кВ

не

показаны

)

к

заявке

на

технологическое

при

-

соединение

объекта

по

произ

-

водству

электрической

энергии

максимальной

мощностью

более

5

МВт

должна

быть

приложена

схема

выдачи

мощности

,

разра

-

ботанная

заявителем

и

согласо

-

ванная

им

с

сетевой

организацией

и

субъектом

оперативно

-

диспет

-

черского

управления

в

электро

-

энергетике

.

Учитывая

вышеизложенное

,

следует

отметить

,

что

в

энерго

-

№

6 (51) 2018

60

районах

,

где

планируется

техноло

-

гическое

присоединение

объекта

РГ

и

где

требуется

обеспечение

высокой

надежности

электроснаб

-

жения

потребителей

,

необходимо

в

рамках

разработки

схемы

выда

-

чи

мощности

,

проведение

пред

-

варительного

расчетного

анализа

анормальных

режимов

с

учетом

всех

указанных

в

статье

особен

-

ностей

моделирования

нагрузки

.

И

только

на

основании

получен

-

ных

результатов

анализа

целесоо

-

бразно

формировать

технические

требования

к

ГУ

для

их

последую

-

щего

приобретения

,

а

также

пере

-

чень

организационных

и

техниче

-

ских

мероприятий

,

подлежащих

реализации

в

сетях

внутреннего

электроснабжения

энергорайона

и

прилегающих

распределитель

-

ных

сетях

.

ВЫВОДЫ

Интеграция

объектов

РГ

в

рас

-

пределительные

сети

или

сети

внутреннего

электроснабжения

промышленных

предприятий

со

-

действует

электрическому

прибли

-

жению

ГУ

к

нагрузке

,

следователь

-

но

переходные

процессы

для

них

становятся

общими

.

Расчеты

электромеханических

переходных

процессов

в

рас

-

пределительных

сетях

или

сетях

внутреннего

электроснабжения

предприятий

с

ГУ

объектов

РГ

должны

проводиться

с

использо

-

ванием

динамических

характери

-

стик

нагрузки

основных

электро

-

приемников

.

Учитывая

,

что

суммарная

на

-

грузка

промышленного

энерго

-

района

,

как

правило

,

значительно

больше

суммы

номинальных

мощ

-

ностей

ГУ

объекта

РГ

,

то

характер

переходных

процессов

в

большей

степени

будет

зависеть

от

свойств

электроприемников

.

Повышенные

требования

к

точ

-

ности

моделирования

основных

электроприемников

позволяют

избежать

значительных

ошибок

в

расчетах

переходных

процессов

и

принятия

необоснованных

техни

-

ческих

решений

по

обеспечению

надежности

электроснабжения

по

-

требителей

.

Целесообразно

формировать

технические

требования

к

ГУ

для

их

последующего

приобретения

на

основании

предварительного

расчетного

анализа

анормальных

режимов

в

энергорайоне

,

к

кото

-

рому

планируется

осуществить

технологическое

присоединение

объекта

РГ

.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Илюшин

П

.

В

.

Особенности

противоаварийного

управле

-

ния

при

аварийных

дефицитах

мощности

в

автономных

энергосистемах

//

Электро

.

Электротехника

,

электро

-

энергетика

,

электротехническая

промышленность

, 2016,

№

5.

С

. 2–11.

2.

Гуревич

Ю

.

Е

.,

Кабиков

К

.

В

.

Особенности

электроснаб

-

жения

,

ориентированного

на

бесперебойную

работу

промышленного

потребителя

.

М

.:

Элекс

-

КМ

, 2005. 408

с

.

3.

Гуревич

Ю

.

Е

.,

Либова

Л

.

Е

.

Применение

математических

моделей

электрической

нагрузки

в

расчетах

устойчиво

-

сти

энергосистем

и

надежности

электроснабжения

про

-

мышленных

предприятий

.

М

.:

Элекс

-

КМ

, 2008. 248

с

.

4.

ГОСТ

Р

58058-2018.

Единая

энергетическая

система

и

изолированно

работающие

энергосистемы

.

Устойчи

-

вость

энергосистем

.

Нормы

и

требования

.

М

.:

Стандар

-

тинформ

, 2018. 12

с

.

5.

Арцишевский

Я

.

Л

.

Техперевооружение

релейной

защи

-

ты

и

автоматики

систем

электроснабжения

предприятий

непрерывного

производства

.

М

.:

Энергопрогресс

, 2011.

93

с

.

6. Reliability Standards for the Bulk Electric Systems of North

America. January 1, 2007, North American Electric Reliability

Council.

7.

Кучеров

Ю

.

Н

.,

Гуревич

Ю

.

Е

.

Проблемы

обеспечения

безопасности

потребителей

и

объектов

электроэнерге

-

тики

при

нарушениях

работы

энергосистемы

//

Энерге

-

тик

, 2007,

№

8.

С

8–12.

8.

Приказ

Минэнерго

России

от

6

июня

2013

г

.

№

290 «

Об

утверждении

правил

разработки

и

применения

графи

-

ков

аварийного

ограничения

режима

потребления

элек

-

трической

энергии

(

мощности

)

и

использования

проти

-

воаварийной

автоматики

»,

зарегистрирован

в

Минюсте

России

9

августа

2013

г

.

№

29348.

9.

Правила

технологического

присоединения

энергоприни

-

мающих

устройств

потребителей

электрической

энер

-

гии

,

объектов

по

производству

электрической

энергии

,

а

также

объектов

электросетевого

хозяйства

,

принадле

-

жащих

сетевым

организациям

и

иным

лицам

,

к

электри

-

ческим

сетям

.

Утверждены

Постановлением

Правитель

-

ства

РФ

от

27.12.2004

№

861 (

ред

.

от

13.08.2018).

REFERENCES

1. Ilyushin P.V. Features of emergency control in case of emer-

gency power shortages in autonomous power systems.

ELECTRO, 2016, no. 5, pp. 2–11. (in Russian)

2. Gurevich Yu.E., Kabikov K.V.

Osobennosti elektro

snab-

zheniya, oriyentirovannogo na bespereboynuyu rabotu

promyshlennogo potrebitelya

[Features of power supply,

focused on uninterrupted operation of the industrial consum-

er]. Moscow, Eleks-KM Publ., 2005. 408 p.

3. Gurevich Yu.E., Libova L.E.

Primeneniye matematicheskikh

modeley elektricheskoy nagruzki v raschetakh ustoychi-

vosti energosistem i nadezhnosti elektrosnabzheniya pro-

myshlennykh predpriyatiy

[Application of mathematical mod-

els of electrical load for calculating power systems stability

and industrial enterprises power supply reliability]. Moscow,

Eleks-KM Publ., 2008. 248 p.

4. State Standard 58058-2018. United power system and iso-

lated power systems. Power systems stability. Norms and

requirements. Moscow, Standartinform Publ., 2018. 12 p. (in

Russian)

5. Artsishevskiy Ya.L. Relay protection and automation re-

equipment for power supply systems of enterprises with

continuous production]. Moscow, Energoprogress Publ.,

2011. 93 p.

6. Reliability Standards for the Bulk Electric Systems of North

America. January 1, 2007, North American Electric Reliabil-

ity Council.

7. Kucherov Yu.N., Gurevich Yu.E. Problems of safety ensur-

ing for consumers and electric power facilities in case of

power system disturbances.

Energetik

[Energetik], 2007,

no. 8, pp. 8–12. (in Russian)

8. Ministry of Energy of Russia order No. 290 dated June 06,

2013 "On approval of the rules for development and use of

schedules for emergency limiting the mode of energy con-

sumption and use of emergency control automation". Mos-

cow, 2013. (in Russian)

9. RF Government decree No. 861 dated December 27, 2004

(as amended on August 13, 2018) "Rules for technological

connection to electric networks for power consumers, power

generation facilities, as well as electric grid facilities owned

by utilities and other persons". Moscow, 2004. (in Russian)

УПРАВЛЕНИЕ

СЕТЯМИ

Оригинал статьи: Особенности учета параметров нагрузки при анализе переходных процессов в сетях с объектами распределенной генерации

Проведен анализ аварийных ситуаций с остановом основного технологического производства на промышленных предприятиях со значительными ущербами. Доказано, что одной из основных причин является некорректное выполнение расчетов электромеханических переходных процессов при интеграции объектов распределенной генерации (РГ) в сети внутреннего электроснабжения предприятий. В рассматриваемых сетях переходные процессы для генерирующих установок (ГУ) и нагрузки становятся общими, а параметры этих процессов существенно зависят от технических характеристик как ГУ, так и нагрузки. Обосновано, что замена динамических характеристик нагрузки основных электроприемников статическими при выполнении расчетов переходных процессов в энергорайонах с объектами РГ в общем случае недопустима. Доказано, что повышенные требования к точности моделирования основных электроприемников позволяют избежать значительных ошибок в расчетах и принятия необоснованных технических решений по обеспечению надежности электроснабжения потребителей. Представлены рекомендации по моделированию нагрузки, а также выполнению расчетов режимов в промышленных энергорайонах с объектами РГ.