80

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

БУРОВ А.Г.,

генеральный директор ЗАО «Астер Электро»,

ЛАВРОВ Ю.А.,

зав. кафедрой «Техника и электрофизика

высоких напряжений» Новосибирского государственного технического университета, к.т.н.,

ПЕТРОВА Н.Ф.,

доцент кафедры ТЭВН НГТУ, к.т.н.,

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНЫХ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ,

СОДЕРЖАЩИХ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

ВВЕДЕНИЕ

Ресурс изоляционной системы кабелей с изоля-

цией из сшитого полиэтилена, определяющий

надёжность и срок их эксплуатации, зависит от

многих факторов, к основным из которых можно

отнести: выбранный режим заземления нейтрали

сети (изолированная нейтраль, нейтраль зазем-

лённая через дугогасящий реактор или высоко/

низкоомный резистор); температурный режим

эксплуатации кабелей (зависящий от способа

прокладки кабелей, передаваемой мощности,

схемы заземления экранов и т.д.); амплитудно-

временные параметры перенапряжений, воздей-

ствующих на изоляционную систему кабеля (при

однофазных замыканиях на землю, однофазных

дуговых замыканиях, при коммутациях кабель-

ных присоединений выключателями); диагности-

ку технического состояния кабелей и выбранных

параметров профилактических испытаний [1,2].

В настоящее время в сетях среднего напря-

жения различного назначения на смену

масляным выключателям приходят вакуумные

выключатели (ВВ), основными преимуществами

которых являются высокий коммутационный

ресурс и минимальные требования со стороны

эксплуатационного персонала по их обслужива-

нию.

Вместе с тем внедрение ВВ в электрические

сети, содержащие кабели с изоляцией из сшито-

го полиэтилена (КСПЭ), связано с определённой

спецификой, от которой зависит и срок эксплу-

атации КСПЭ. Эта специфика обусловлена

возможностью инициирования ВВ при опре-

делённых условиях высокочастотных перена-

пряжений (ВЧ-перенапряжений), которые могут

быть опасными как для продольной изоляции

электротехнического оборудования (трансфор-

маторов, высоковольтных электродвигателей),

так и для КСПЭ.

Проблема возникновения ВЧ-перенапряжений

связана с процессом «соревнования» между

скоростью восстановления электрической проч-

ности (СВЭП) между расходящимися контакта-

ми ВВ и скоростью собственного переходного

81

2–4 июня 2014 г., Нижний Новгород

восстанавливающегося напряжения (СПВН),

которое прикладывается к расходящимся

контактам ВВ. При этом СВЭП ВВ зависит от

многих факторов (материала контактов, степе-

ни вакуума, скорости раздвижения контактов,

характеристик привода выключателя и других

параметров) и для разных предприятий-изго-

товителей СВЭП имеет различные значения.

Например, для ВВ отечественных и зарубежных

фирм этот параметр находится в диапазоне от 30

до 90 кВ/мс.

Такой параметр, как СПВН на расходящихся

контактах ВВ, зависит от вида сети: распре-

делительные городские кабельные сети, сети

крупных промышленных предприятий, шахтные

сети угольных предприятий или сети нефтегазо-

вого комплекса, сети собственных нужд станций

(ТЭС, ГЭС, ГАЭС, АЭС), а также перекачиваю-

щие насосные станции.

В процессе эксплуатации КСПЭ подвергаются

воздействию перенапряжений с различными

амплитудно-временными параметрами. При

этом, в отличие от кабелей с бумажной пропи-

танной изоляцией (КБПИ), КСПЭ более чувстви-

тельны к воздействию ВЧ-перенапряжений,

поскольку на молекулярном уровне может проис-

ходить разрушение структуры твёрдой изоляции

из сшитого полиэтилена (СПЭ) с последующим

образованием и развитием электрических

триингов (или переходом водных триингов в

электрические) и, как следствие, снижением

электрической прочности СПЭ-изоляции и

нормированного срока службы КСПЭ. Таким

образом, на стадии проектирования сетей

различного назначения с применением КСПЭ

этот факт необходимо принимать во внимание и

превентивно создавать такие условия эксплуата-

ции КСПЭ, при которых ВЧ-перенапряжения не

будут инициироваться ВВ за счёт многократных

обратных зажиганий дуги между расходящимися

контактами выключателя.

В настоящее время появляются различные

точки зрения по особенностям эксплуатации

КСПЭ среднего напряжения (СН), в том числе и

такая с нашей точки зрения некорректная версия,

как электромагнитная несовместимость КСПЭ и

ВВ. В основе этой версии лежит тезис о том, что

ВВ инициируют в сетях с КСПЭ ВЧ-перенапря-

жения, которые со временем снижают электри-

ческую прочность СПЭ-изоляции и приводят к

увеличению однофазных замыканий на землю,

т.е. повышают аварийность кабельной сети.

Поэтому в сетях, где используются КСПЭ,

целесообразно применять масляные или

элегазовые выключатели [3,4]. Вместе с тем

экспериментальные и численные исследования,

проведённые на кафедре ТЭВН НГТУ, показа-

ли, что в зависимости от вида кабельной сети

(определяющей длину коммутируемого кабеля,

тип нагрузки — трансформатор или двигатель,

количество отходящих от сборной шины кабель-

ных присоединений и т.д.) СПВН имеет различ-

ные значения, в том числе и такие, при которых

повторных зажиганий дуги в ВВ наблюдаться

не будет, а значит и ВЧ-перенапряжения будут

отсутствовать [5,6]. Например, при коммутациях

ВВ относительно коротких кабельных присоеди-

нений из КСПЭ (сети собственных нужд станций,

перекачивающие насосные станции, шахтные

сети и сети нефтегазового комплекса) для

исключения возникновения ВЧ-перенапряжений,

воздействующих на изоляцию КСПЭ, СВЭП

между расходящимися контактами ВВ должна

быть не менее 70—90 кВ/мс. При более низких

значениях этого параметра следует дополни-

тельно применять RC-цепочки.

Поскольку СВЭП у ВВ различных произ-

водителей отличаются, то необходимо для

каждой конкретной кабельной сети (обладаю-

щей своей СПВН) подобрать ВВ с такой СВЭП,

при которых КСПЭ не будут подвергаться

ВЧ-перенапряжениям.

В докладе приводится анализ электромагнит-

ной совместимости КСПЭ и ВВ, осуществля-

ющих коммутации кабельных присоединений

различной длины.

ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ КСПЭ

По своей природе СПЭ-изоляция, как твёрдый

диэлектрик, не представляет собой на микро-

уровне сплошной однородный диэлектрик. По

виду надмолекулярную структуру СПЭ можно

представить в виде множества областей из

сферолитов различной плотности и размеров,

что априори приводит к локальному неравно-

мерному распределению напряжённости элек-

трического поля по толщине изоляции. Таким

образом, наряду с неравномерным распределе-

нием напряжённости электрического поля (ЭП) по

толщине изоляции в нормальном режиме эксплу-

атации кабеля, меняющегося от максимального

82

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

значения у токопроводящей жилы до минимального —

у экрана, по факту в СПЭ-изоляции имеются локальные

области с повышенной напряжённостью электрического

поля, наличие которых влияет на время зарождения и

скорость развития электрических триингов (ЭТ).

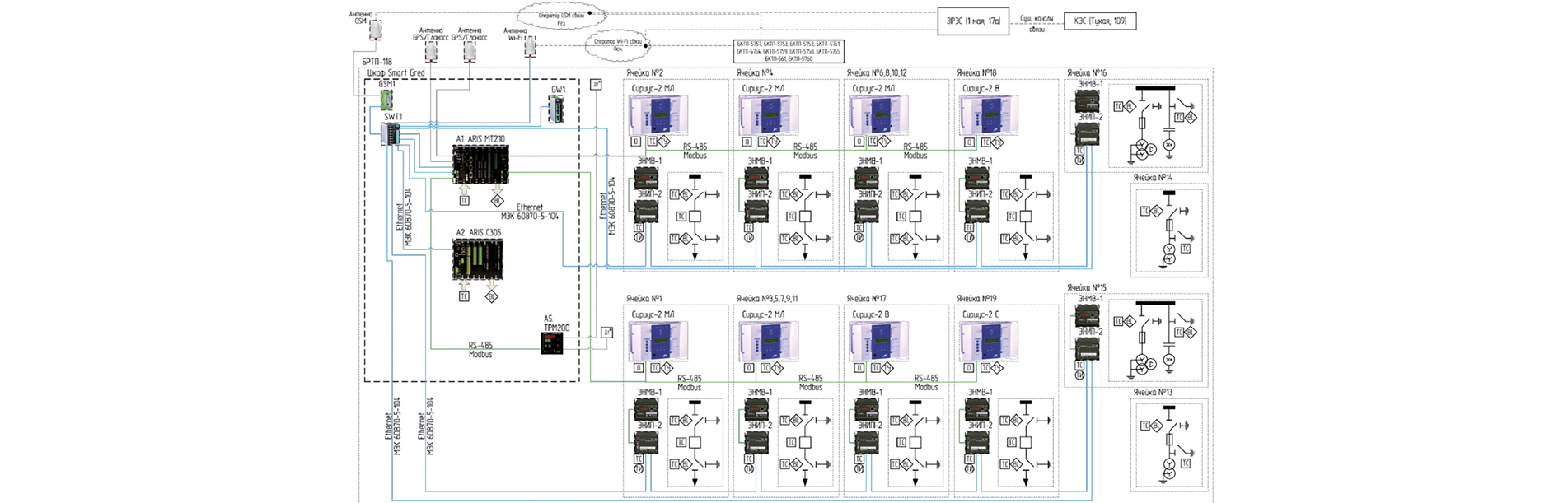

На рис.1 приведён эскиз конструкции

КСПЭ с зародившимся с полупрово-

дящего покрытия ЭТ. При воздействии

на КСПЭ импульсных перенапряжений с

крутыми фронтами на кончике зародив-

шегося в СПЭ-изоляции ЭТ возникает

напряжённость электрического поля (Ет),

в десятки раз превышающая среднюю

напряжённость поля в изоляции (Еср).

При резком вводе энергии W = jEt в

твёрдый диэлектрик в области острия ЭТ

происходит деструкция (растрескивание)

на микроуровне СПЭ и, как следствие,

образование воздушного микровклю-

чения с повышенной напряжённостью

ЭП. Далее в этом воздушном микро-

включении за счёт частичных разрядов

образуется науглероженный проводящий

канал, который приводит к частичному

шунтированию главной изоляции и к даль-

нейшему прорастанию ЭТ. Таким обра-

зом, воздействие ВЧ-перенапряжений

способствует ускоренному развитию ЭТ в

СПЭ-изоляцию, снижению электрической

прочности и срока службы КСПЭ.

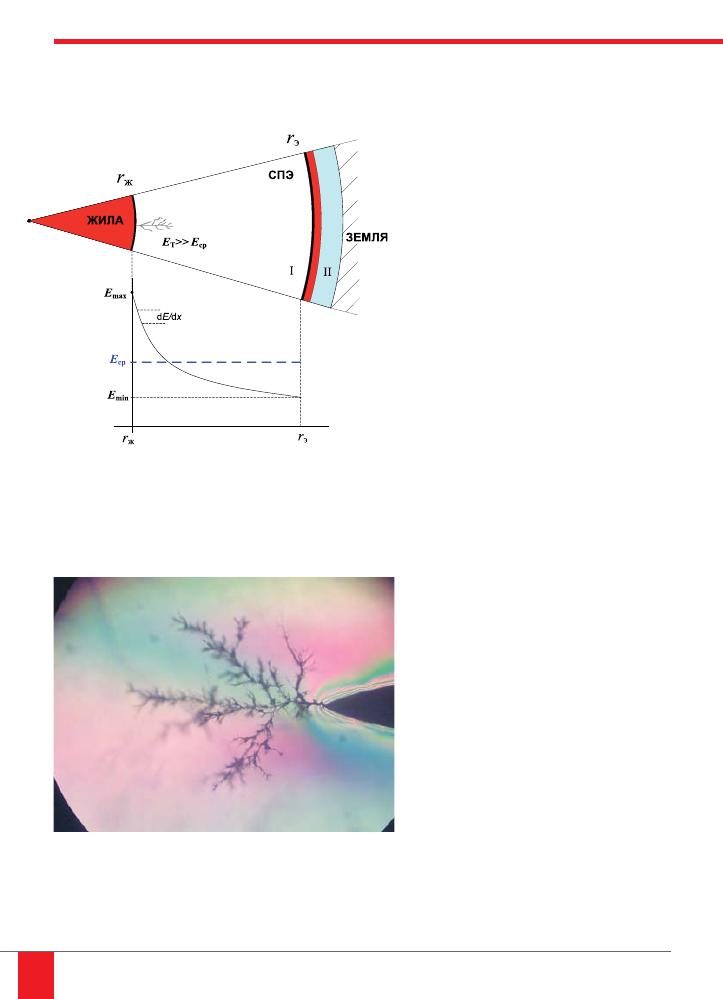

Яркая иллюстрация механизма разви-

тия ЭТ, обусловленных, например, оста-

точными механическими напряжениями

в процессе изготовления КСПЭ (обуслав-

ливающими локально неравномерное

распределение напряжённости электри-

ческого поля), приведена на рис. 2, из

которого видно, что траектория форми-

рования канала разряда из-за неодно-

родности надмолекулярной структуры

СПЭ формируется на границе раздела

областей с различной диэлектрической

проницаемостью, т.е. по пути максималь-

ной напряжённости ЭП (исследования

д.т.н. Лебедева С.М., к.т.н. Гефле О.С.,

лаборатория «Полимер», НИИ высоких

напряжений ТПУ).

Наряду с вышеотмеченным обратим

внимание ещё на два момента. Во-первых,

наличие в твёрдой СПЭ-изоляции ЭТ

делают КСПЭ «чувствительными» к

ВЧ-перенапряжениям в отличие от КБПИ

с «мягким» диэлектриком. Во-вторых, за

счёт самозалечивания бумажной пропи-

танной изоляции её электрический пробой

не всегда сопровождается созданием

Рис. 1. Анализ влияния ВЧ-перенапряжений

на деградацию разрушения СПЭ-изоляции

в локальной области

Рис. 2. Влияние остаточных механических

напряжений на процесс зарождения и развития

разрушений в поликарбонате в сильном

электрическом поле (микрофотография дендрита в

полистироле в поляризованном свете)

83

2–4 июня 2014 г., Нижний Новгород

аварийного события. Практи-

ка показала, что до 70% одно-

фазных замыканий на землю

(ОЗЗ) самоликвидируются.

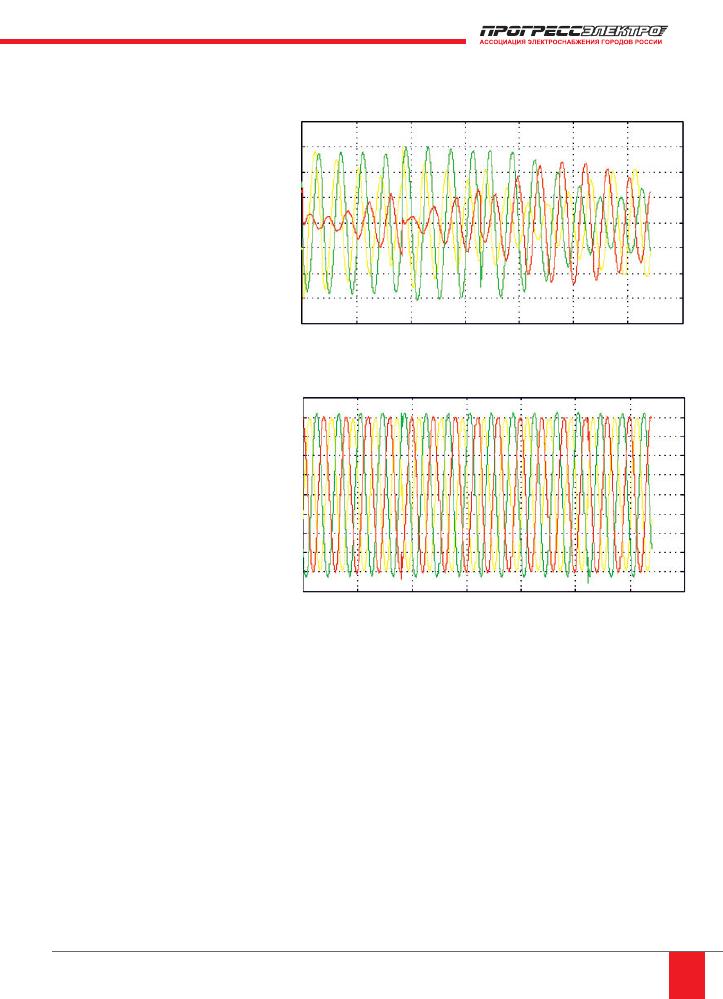

На рис. 3 в качестве примера

приведены зарегистрирован-

ные осциллограммы перехода

однофазного дугового замы-

кания (ОДЗ) в нормальный

режим эксплуатации кабель-

ной сети через 5 секунд после

возникновения ОЗЗ. В случае

применения в кабельных сетях

КСПЭ при электрическом

пробое СПЭ-изоляция не

восстанавливается, т.е. всегда

будем иметь 100% аварийных

событий. Поэтому очень важно

не допускать воздействия

ВЧ-перенапряжений на КСПЭ,

которые приводят к ускорен-

ной деградации изоляционной

системы кабеля (снижению его

электрической прочности).

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ

СЕТЬ

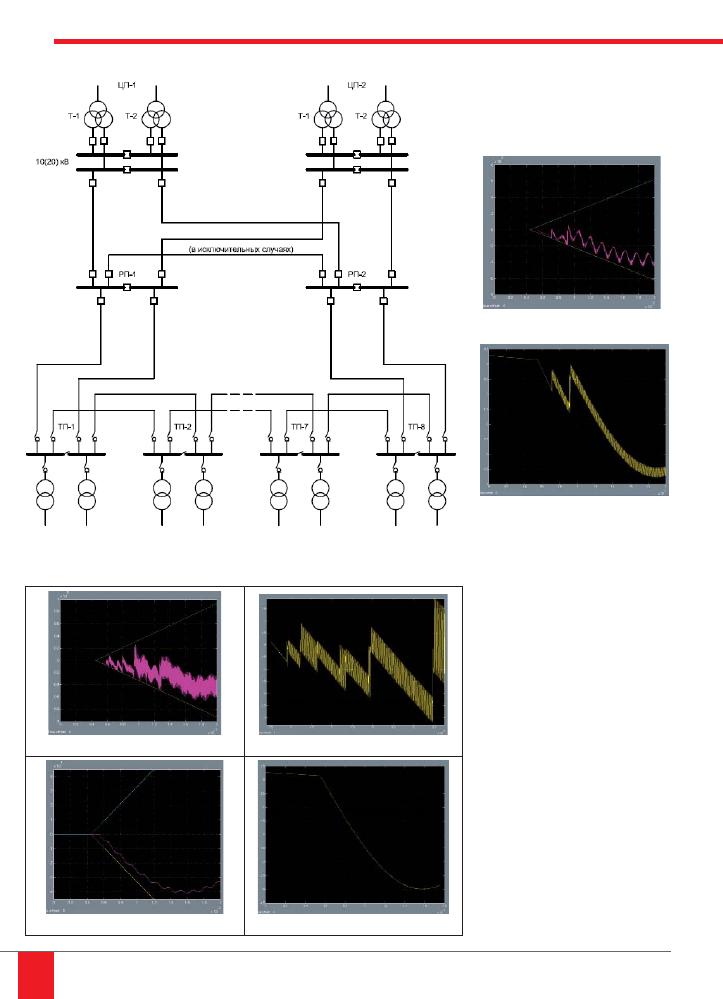

В качестве примера на рис. 4

приведён участок принци-

пиальной схемы городской

распределительной кабельной

сети (РКС), построенной по

принципу встречной двухлуче-

вой [7]. Для таких схем харак-

терной особенностью является большая протя-

жённость сети, а также то, что коммутируемый

кабельный фидер имеет значительные длины

(в сотни метров) и к секциям шин подключено

много кабельных линий, т.е. ёмкость сети по

отношению к размыкаемым контактам ВВ имеет

большее значение и, как следствие, меньшую

частоту СПВН. Вместе с тем на практике встре-

чаются случаи, когда в РКС имеются участки,

на которых может происходить коммутация

ВВ кабельного присоединения относительно

небольших длин. Такие схемы могут иметь

место, например, в следующих неординарных

случаях эксплуатации РКС: вводы от силовых

трансформаторов; подключение ТСН; выходы с

ПС (ЦП) для ограничения доступа собственников

КЛ на ПС; выходы с ПС (ЦП) на ВЛ; магистраль-

ные кабели ПС-РП; коммутация ненагруженного

ТСН 10/0,4 (мощностью 250 кВА); ввод обору-

дования после монтажа (РП и КЛ находятся на

холостом ходу); связь РП с ТП (двухтрансфор-

маторной ПС мощностью 630—5200 кВА, длина

КСПЭ 200—800 м).

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе разработанной математической

модели (достоверность которой была подтверж-

дена экспериментальными исследованиями) были

проведены численные исследования по возможно-

сти возникновения ВЧ-перенапряжений в кабель-

ной сети при отключении кабельных присоедине-

ний различной длины и варьировании СВЭП ВВ.

Рис. 3. Переход ОДЗ (а) в нормальный режим эксплуатации сети

(б) через 5 секунд после возникновения ОЗЗ

а)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Напряж

ение, кВ

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Время, с

б)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Напряж

ение, кВ

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Время, с

84

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

На рис. 5 и 6 приведены резуль-

таты численных расчётов, из

которых видно, что в зависи-

мости от длины отключаемого

кабельного присоединения и

СВЭП вакуумного выключа-

теля условия возникновения

ВЧ-перенапряжений различны.

Таким образом, если при

реконструкции или создании

новой кабельной сети выбрать

адаптированные к этой сети

ВВ, обладающие определён-

ными значениями СВЭП, то

можно исключить воздействие

на КЭСП ВЧ-перенапряжений.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЭП

ВВ РАЗЛИЧНЫХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Для определения факти-

ческой СВЭП ВВ различных

Рис. 4. Принципиальная схема построения кабельной сети 10 кВ

Рис. 5. Компьютерные осциллограммы напряжения на

контактах ВВ (а, в) и в конце КСПЭ (б, г) при СВЭП ВВ 60 кВ/мс и

варьировании длины кабельного присоединения

а)

l

к

= 100 м

б)

l

к

= 100 м

в)

l

к

= 500 м

г)

l

к

= 500 м

Рис. 6. Компьютерные

осциллограммы напряжения

на контактах ВВ (а) и в конце

КСПЭ (б) при

СВЭП ВВ 40 кВ/мс

а)

l

к

= 500 м

б)

l

к

= 500 м

85

2–4 июня 2014 г., Нижний Новгород

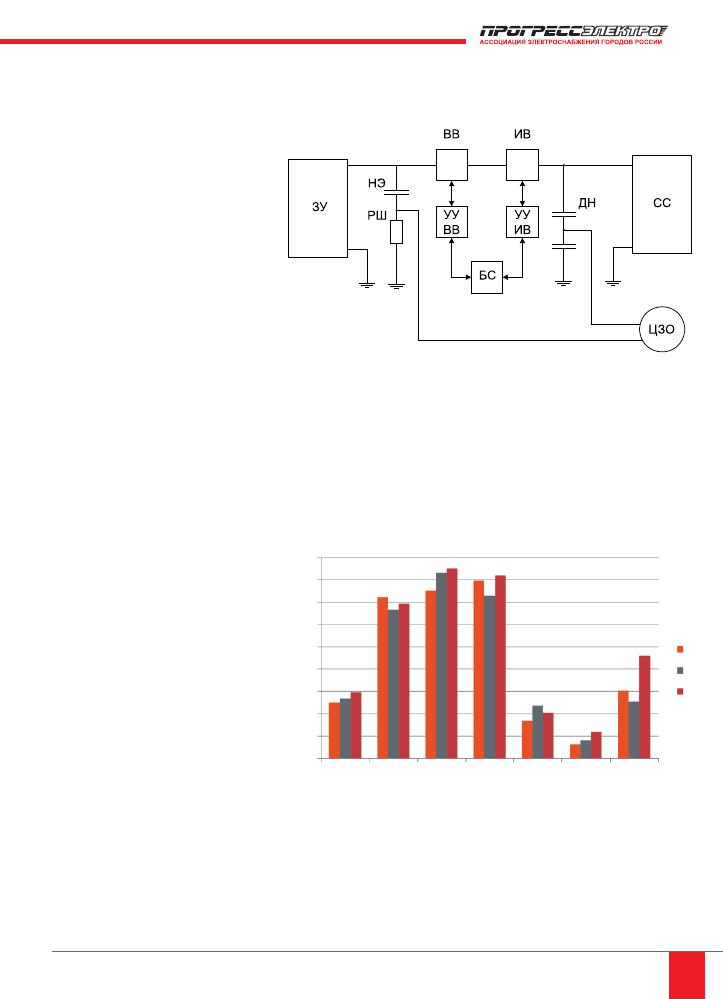

производителей на кафедре ТЭВН

была создана экспериментальная

установка (рис. 7), с помощью кото-

рой определялись СВЭП [8].

Для каждой фазы вакуумной

дугогасительной камеры (ВДК)

было проведено около 50—

60 отключений, сопровождав-

шихся повторными зажиганиями

дуги в ВДК, на основе которых

при статистической обработке

были определены математиче-

ские ожидания значений СВЭП.

На рис. 8 приведены результаты

исследований СВЭП (кВ/мс) ваку-

умных выключателей различных

фирм-производителей: ЭЛКО

(3 шт.), Астер-Электро (2 шт.),

Таврида-Электрик (1 шт.), Simens

(1 шт.). По этическим соображени-

ям значения СВЭП для ВВ различ-

ных производителей обезличены.

Из приведённых данных видно

существенное различие СВЭП ВВ

различных фирм. Таким образом,

если правильно подобрать ВВ

(с необходимыми значениями

СВЭП), то можно исключить иници-

ирование ВЧ-перенапряжений и,

как следствие, избавить КСПЭ

от воздействия высокочастотных

перенапряжений.

ВЫВОДЫ

1. С точки зрения обеспечения

надёжной эксплуатации изоляции

высоковольтного электрооборудо-

вания (высоковольтных электро-

двигателей, трансформаторов,

кабелей с изоляцией из сшитого

полиэтилена) при отключени-

ях ВВ необходимо исключить

возможность возникновения

ВЧ-перенапряжений, иницииро-

ванных обратными зажиганиями

между расходящимися контактами

ВДК выключателя.

2. Одним из важных критериев

выбора ВВ в процессе рекон-

струкции и сооружения новых

распределительных кабельных

Рис. 7. Принципиальная схема установки для

экспериментального определения скорости восстановления

электрической прочности ВВ

ЗУ — зарядное устройство; ВВ — вспомогательный выключа-

тель; ИВ — испытуемый выключатель; НЭ — накопитель энергии;

РШ — резистивный шунт; СС — синтетическая схема, представля-

ющая из себя модель отключаемой нагрузки (кабеля и электродви-

гателя); ДН — делитель напряжения; БС — блок синхронизации;

УУВВ — устройство управления вспомогательным выключателем;

УУИВ — устройство управления испытуемым выключателем.

Рис. 8. СВЭП ВВ различных производителей

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1

2

3

4

5

6

7

СВЭП, кВ/мс

А

В

С

сетей следует считать скорость восстановления электрической

прочности между расходящимися контактами вакуумного

выключателя.

3. В зависимости от типа сети (распределительные

кабельные сети крупных городов; сети питания круп-

ных промышленных предприятий — металлургических,

шахтных; сети собственных нужд электрических станций)

86

XX заседание Ассоциации электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО»

требования по СВЭП определяются проектом

и могут быть различными в сетях различного

назначения.

4. В распределительных городских кабель-

ных сетях, а также кабельных сетях крупных

промышленных предприятий могут применяться

ВВ со значениями СВЭП не менее 40—60 кВ/

мс, что обусловлено малой частотой СПВН и,

как следствие, невозможностью возникновения

повторных зажиганий в дугогасительной каме-

ре ВВ.

5. В перечень технических требований

к параметрам ВВ целесообразно ввести

дополнительный показатель — СВЭП, что

позволит проектным организациям выбирать

ВВ с различными СВЭП, адаптированными к

конкретной сети.

6. Точка зрения об отказе от ВВ в пользу

«реанимации» масляных выключателей или

преимущественного применения выключателей

с элегазовой дугогасящей средой в сетях с

применением КСПЭ не совсем корректна. Ваку-

умные выключатели с различной СВЭП имеют

«право на жизнь», необходимо лишь правильно

выбрать нишу их применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лавров Ю.А. Кабели 6—35 кВ с пластмассовой

изоляцией. Особенности проектирования и

эксплуатации. Часть I // Новости электротехни-

ки. 2006, № 6(42).

2. Лавров Ю.А. Кабели 6—35 кВ с пластмассовой

изоляцией. Особенности проектирования и

эксплуатации/ Часть II // Новости электротех-

ники. 2007, № 1(43)

3. Базавлук А.А., Сарин Л.И., Михайловский Г.Г.,

Наумкин И.Е. Перенапряжения при коммутаци-

ях вакуумных выключателей/ Энергоэсксперт.

2011. № 2, с. 27—32.

4. Сарин Л.И., Ширковец А.И., Базавлук А.А.,

Гоголюк В.В. Вакуумные выключатели в

распределительных сетях. Механические

характеристики и коммутационные перена-

пряжения. «Принципы построения, развития и

эксплуатации городских распределительных

сетей»: Сборник докладов 17-го расширенно-

го заседания Ассоциации электроснабжения

городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО». —

СПб., 2010, 96 с.

5.

Лавров Ю.А. Электромагнитная совмес-

тимость кабелей с изоляцией из сшитого

полиэтилена и вакуумных выключателей. //

Сборник тезисов. XII Всемирный электро-

технический конгресс (ВЭЛК). Москва. 2011,

с. 104—105.

6. Лавров Ю.А., Петрова Н.Ф. Некоторые момен-

ты проектирования кабелей с изоляцией из

сшитого полиэтилена среднего напряжения:

Сборник докладов V Российской научно-прак-

тической конференции с международным

участием. Новосибирск. 2012, с. 27—38.

7. Миловидов С.С., Павликов Д.Е. Выбор рацио-

нальных решений построения схем городских

кабельных сетей среднего напряжения. —

Сборник докладов Четвёртой научн.-практ.

конф. «ЛЭП-2010: проектирование, строи-

тельство, опыт эксплуатации и научно-техни-

ческий прогресс», Новосибирск. 2010 г.,

с. 290—294.

8. Качесов В.Е., Лебедев И.А. Патент на изобре-

тение № 2478216. Устройство для определе-

ния характеристик вакуумных выключателей.

Зарегистрировано в Государственном реестре

изобретений РФ 27.03.2013 г.

Ресурс изоляционной системы кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, определяющий надёжность и срок их эксплуатации, зависит от многих факторов, к основным из которых можно отнести: выбранный режим заземления нейтрали сети (изолированная нейтраль, нейтраль заземлённая через дугогасящий реактор или высоко/низкоомный резистор); температурный режим эксплуатации кабелей (зависящий от способа прокладки кабелей, передаваемой мощности, схемы заземления экранов и т.д.); амплитудно-временные параметры перенапряжений, воздействующих на изоляционную систему кабеля (при однофазных замыканиях на землю, однофазных дуговых замыканиях, при коммутациях кабельных присоединений выключателями); диагностику технического состояния кабелей и выбранных параметров профилактических испытаний.