В статье рассматриваются вопросы настройки параметров и результаты эксплуатации отечественных устройств синхронной коммутации типа АВМ-СК с элегазовыми выключателями шунтирующих реакторов 500 кВ на ПС 500 кВ «Барнаульская». Даются рекомендации по расширению перечня параметров, приводимых в паспорте выключателя.

Валуйских А.О., начальник отдела технических средств ООО «АСУ-ВЭИ»

Жуков А.М., коммерческий директор ООО «АВМ-Энерго»

Рознов А.Ю., инженер 2 категории ООО «АСУ-ВЭИ»

Сушок Ю.В., заместитель генерального директора ООО «АВМ-Энерго»

Цфасман Г.М., к.т.н., консультант ООО «АВМ-Энерго»

Идея синхронной (управляемой) коммутации высоковольтных выключателей для облегчения протекания переходных процессов (снижение бросков тока и перенапряжений) за счет замыкания/размыкания контактов каждого полюса в наиболее благоприятные моменты времени известна давно [1]. Однако реализация ее на старых электромеханических аппаратных средствах была затруднительна. Лишь в последние десятилетия развитие микроэлектронной цифровой техники позволило создать унифицированные устройства синхронной коммутации (УСК), настраиваемые для управления включением и отключением различного вида нагрузок: нагрузок конденсаторного типа (батареи конденсаторов, фильтры высших гармоник, ненагруженные линии электропередачи) и индуктивных нагрузок (шунтирующие реакторы, трансформаторы). Особенно актуально применение УСК стало при широком внедрении элегазовых выключателей с высокой отключающей способностью.

Наиболее широкую линейку устройств управляемой коммутации для различных нагрузок предлагает компания ABB, также на российском рынке применялись аппараты управляемой коммутации от других ведущих мировых производителей электротехнического оборудования — Siemens (PSD02), Schneider Electric (RPH2), Vizimax (SynchroTeq), однако эти устройства были достаточно дороги, а с 2022 года их поставки прекратились. В последнее время на смену зарубежным приходят аппараты отечественной разработки [2, 3]. Информация об опыте применения этих аппаратов в российской электроэнергетике практически отсутствует.

Одним из первых отечественных приборов синхронной коммутации, предложенных на российский рынок, стало устройство типа АВМ-СК от компании «АВМ-Энерго». Два таких устройства в ноябре 2023 года были введены в эксплуатацию на элегазовых выключателях шунтирующих реакторов 500 кВ ВР-1 и ВР-3 ПС 500 кВ «Барнаульская» Западно-Сибирского ПМЭС. Оба выключателя однотипны, но ВР-3 типа GL317 изготовлен непосредственно разработчиком, компанией Alstom-GE, а ВР-1 типа GL317х — компанией АО «Электроаппарат» по лицензии GE. В настоящей статье авторы делятся опытом настройки и начального полугодового периода эксплуатации выключателей с устройствами АВМ-СК.

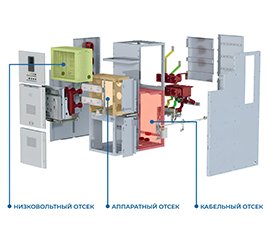

УСТРОЙСТВО АВМ-СК

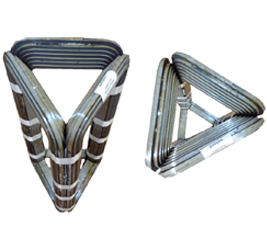

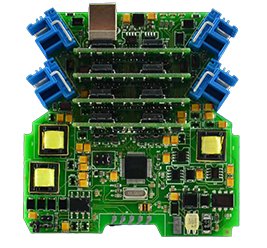

Устройство АВМ-СК (рисунок 1) обеспечивает реализацию оперативного управления высоковольтным выключателем с функционально независимыми полюсами (имеющими отдельный привод на каждый полюс выключателя) с управлением моментами коммутации каждого полюса. Устройство реализует следующие основные функции:

- непрерывное измерение мгновенных значений тока и напряжений на сторонах источника и нагрузки выключателя с дискретностью по времени 0,08 мс;

- определение моментов перехода через ноль напряжения опорной фазы, расчет длительности периода и частоты в сети;

- отслеживание состояния блок-контактов включенного и отключенного состояний фаз выключателя и поступления внешних команд на включение и отключение фаз выключателя;

- (при поступлении внешних команд включения/ отключения) расчет ближайших подходящих моментов выдачи исполнительных команд на соленоиды включения/отключения, обеспечивающих замыкание/размыкание главных контактов фаз выключателя в наиболее благоприятные для конкретного типа нагрузки моменты кривых напряжения или тока, с учетом собственного времени включения/отключения полюсов выключателя;

- выдачу исполнительных команд на соленоиды в вычисленные моменты по часам реального времени. АВМ-СК выполняет также ряд вспомогательных функций, основные из которых:

- контроль целостности цепей соленоидов выключателя;

- измерение параметров, влияющих на собственное время срабатывания выключателя (напряжение в сети оперативного постоянного тока, температуру окружающей среды, температуру в приводе каждой фазы выключателя), и коррекцию собственного времени срабатывания с учетом этих параметров;

- осциллографирование процессов коммутации с последующим анализом для определения количественных показателей выполненной операции;

- расчет выработанного и остаточного механического и коммутационного ресурсов выключателя;

- формирование предупредительной и аварийной сигнализации при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы.

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАЦИЕЙ РЕАКТОРА

Чтобы избежать двойной амплитуды первого полупериода тока (при замыкании в нуле напряжения) и длительной плохо затухающей апериодической составляющей, которая приводит к насыщению трансформатора тока (ТТ) и ложной работе защит, каждый полюс реактора желательно включать на амплитуде напряжения, которое будет приложено к этому полюсу. Например, для реактора с магнитно-независимыми фазами с соединением обмоток в звезду с заземленной нейтралью ближайшая подходящая по времени фаза включается со смещением в 90° относительно перехода ее фазного напряжения через ноль, остальные фазы подключаются с интервалами 60° в обратном порядке чередования фаз или с интервалами 120° в прямом порядке чередования фаз (выбирается при конфигурировании).

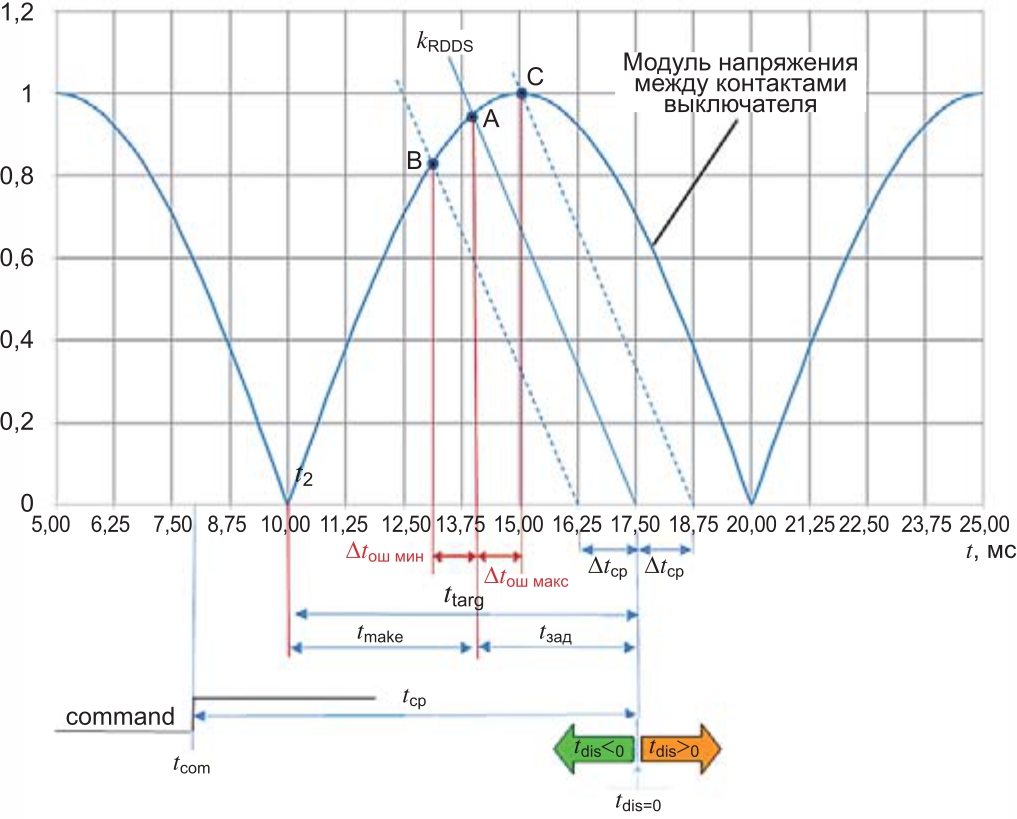

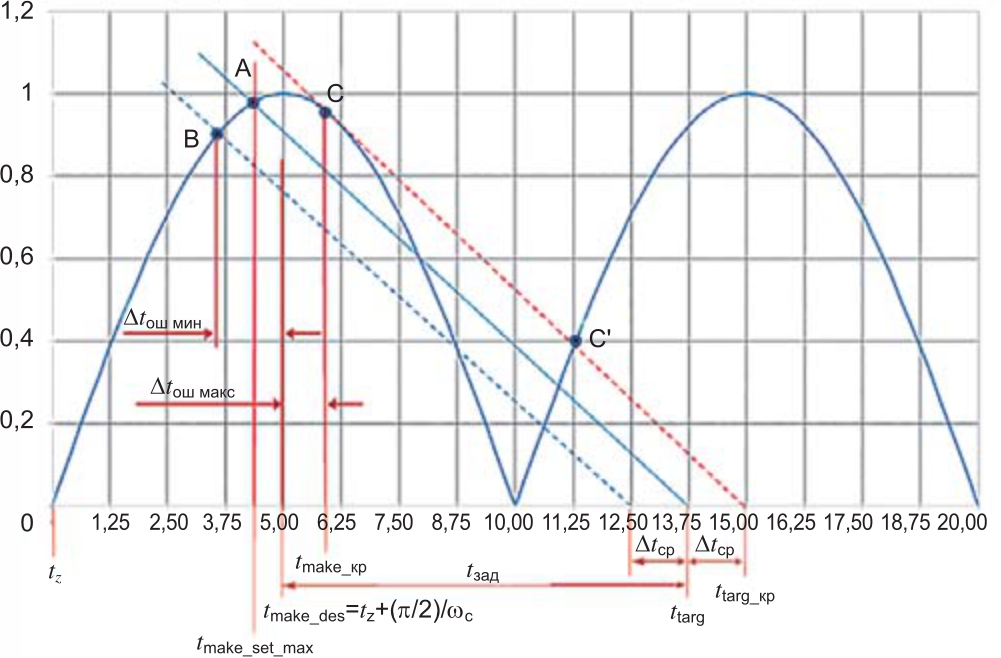

При включении высоковольтного выключателя фактическое замыкание цепи тока происходит не в момент смыкания главных контактов выключателя, а несколько ранее, когда снижающаяся электрическая прочность промежутка между контактами становится меньше приложенного к контактам напряжения и происходит электрический пробой промежутка, как показано на рисунке 2.

Прямыми наклонными линиями показано изменение электрической прочности промежутка, отнесенной к амплитуде напряжения, с учетом возможного разброса собственного времени срабатывания выключателя.

Здесь и далее приняты следующие обозначения: tz — момент перехода напряжения на разомкнутых контактах через ноль; tcom — момент выдачи команды на соленоид включения выключателя; tmake — смещение момента фактического замыкания цепи относительно tz; ttarg — смещение момента смыкания главных контактов выключателя относительно tz; tср — собственное время срабатывания выключателя; Δtср — допустимый разброс фактических значений tср; tзад — задержка момента смыкания главных контактов выключателя относительно желаемого момента фактического замыкания цепи; kRDDS = RDDS / | (du/dtmax)|, где RDDS — скорость снижения электрической прочности промежутка, кВ/мс.

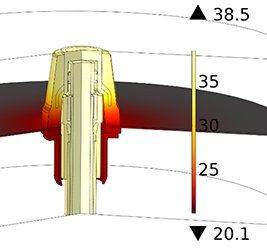

При замыкании цепи на амплитуде напряжения на обмотке реактора возникают перенапряжения вследствие колебаний на собственной частоте реактора, обусловленной его индуктивностью и паразитными емкостями. Если уровень этих перенапряжений неприемлем, может оказаться целесообразным некоторое смещение момента замыкания от амплитуды напряжения (tdis на рисунке 3). Как видно из рисунка 3, при смещении момента ttarg вправо резко растет ошибка Δtош макс, особенно при значениях kRDDS, близких к 1. Поэтому допустимыми являются только отрицательные значения дополнительного смещения tdis.

При значениях kRDDS≤1 максимально допустимая величина смещения момента пробоя контактного промежутка с учетом разброса собственного времени срабатывания выключателя ограничивается значением tmake кр, при котором прямая снижения электрической прочности промежутка касается кривой модуля напряжения на контактах (точка C на рисунке 3). В противном случае момент фактического замыкания цепи сместится в точку С’, что неприемлемо.

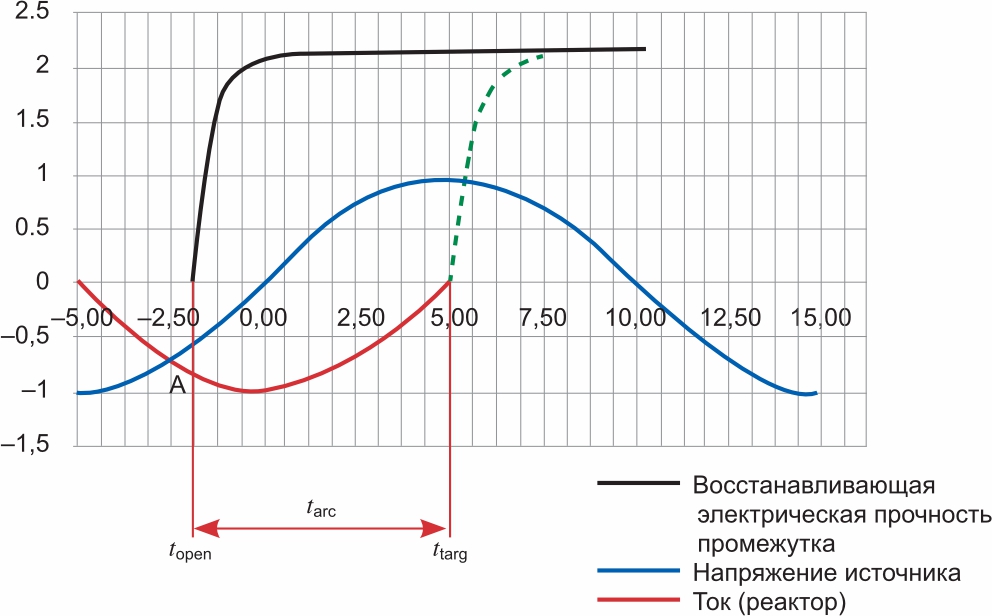

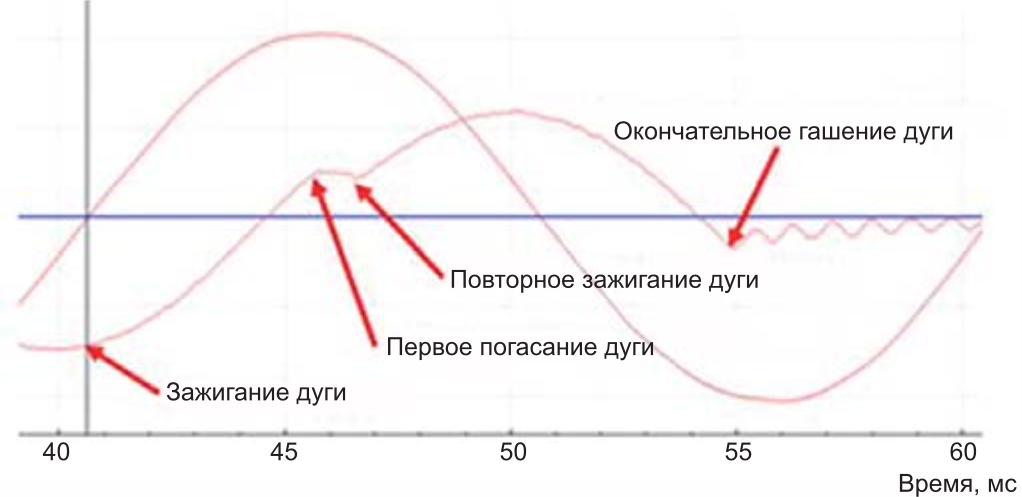

При отключении выключателя в момент размыкания главных контактов электрическая прочность промежутка между контактами равна нулю, поэтому протекание тока в этот момент не прекращается. Между контактами загорается дуга, и ток погаснет только в момент его естественного снижения до нуля. Если к этому моменту восстанавливающаяся электрическая прочность промежутка еще не достигла уровня приложенного между контактами напряжения, промежуток пробивается и происходит повторное зажигание дуги, после чего ток в дуге будет протекать еще почти полпериода.

Повторные зажигания сопровождаются высоким уровнем перенапряжений, и их следует избегать. Поэтому размыкание контактов выключателя должно осуществляться за некоторое время до прохождения тока через ноль. Это время, называемое целевым временем горения дуги (tarc), должно быть достаточным для восстановления требуемой электрической прочности промежутка за счет достаточно далекого расхождения контактов к моменту снижения тока до нуля, как показано на рисунке 4. Для сравнения на этом рисунке зеленой пунктирной линией показана восстанавливающаяся электрическая прочность промежутка при расхождении контактов в момент нуля тока.

Оптимальное по условиям коммутации реактора данным выключателем значение времени горения дуги должно выбираться из диапазона значений, определяемого совокупностью следующих основных условий:

1) нижняя граница целевого времени горения тока дуги должна быть выше значения, при котором возможно появление повторных зажиганий дуги в выключателе, сопровождающихся уровнями перенапряжений;

2) верхняя граница времени горения дуги должна находиться ниже значения, при котором существенно проявляется эффект среза тока реактора вблизи его естественного перехода через нулевое значение.

НАСТРОЙКА АВМ-СК

Основными параметрами, которые необходимо прописать при конфигурировании устройства синхронной коммутации, являются собственные времена включения и отключения полюсов. Важны также значения задержек срабатывания блок-контактов относительно главных контактов выключателя, которые используются при анализе качества выполненной коммутационной операции. Поскольку эти параметры меняются со временем и зависят от внешних условий, при настройке были использованы не паспортные величины, а значения, полученные при предварительных испытаниях перед вводом выключателя в эксплуатацию.

Важными параметрами являются также скорость снижения электрической прочности полюсов при включении (RDDS) и целевое время горения дуги tarc. К сожалению, эти параметры в документации выключателей не приводятся, и при настройке АВМ-СК были оставлены значения, принятые в АВМ-СК по умолчанию: tarc = 5 мс, RDDS = 70 кВ/мс. При номинальном напряжении шин 500 кВ и частоте 50 Гц последнее соответствует сравнительно низкому значению относительного коэффициента kRDDS = 0,546.

Неизвестны были для данных выключателей также зависимости собственного времени включения и отключения от внешних факторов, поэтому на первом этапе алгоритмы коррекции ожидаемого собственного времени по этим факторам были отключены.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТОРА

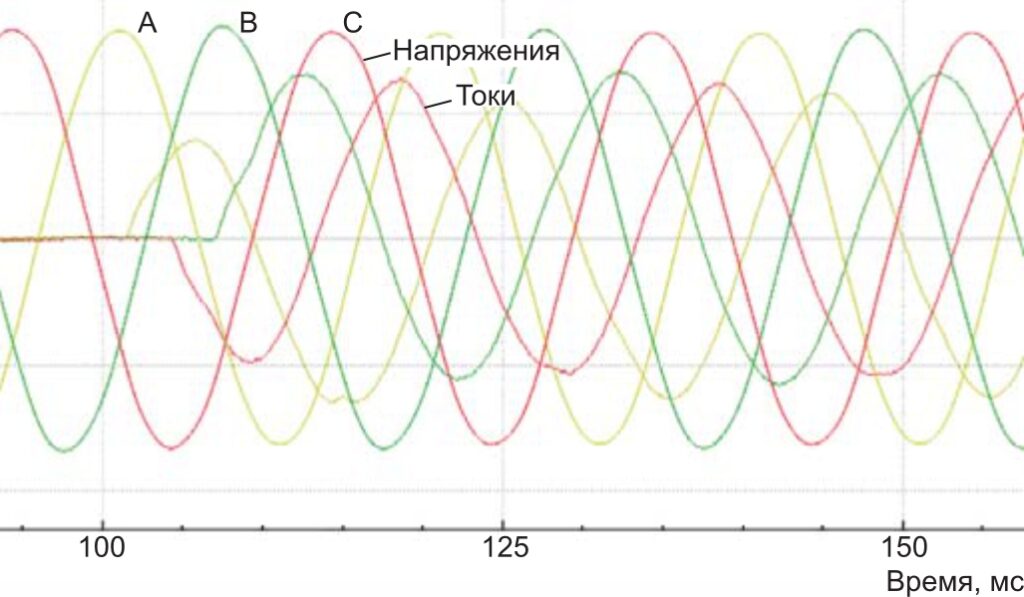

При произвольно заданном в конфигурации значении RDDS и неточно известных значениях собственных времен включения полюсов в первых опытах синхронного включения реакторов моменты появления тока в полюсах заметно отличались от желаемых (5 мс, или 90° от перехода фазного напряжения через ноль). Уточнение настроек осуществлялось ручной коррекцией ожидаемого собственного времени включения, и в результате были получены приемлемые результаты. В качестве примера на рисунке 5 показана осциллограмма включения реактора Р-1 (01.12.2024 05:08:29).

Моменты появления токов в фазах А, С и В относительно нулей фазных напряжений составляют 5,55 мс, 4,95 мс и 4,45 мс соответственно, что вполне приемлемо с учетом допустимого разброса собственного времени включения ±1мс. Апериодические составляющие токов не превышают 20% их установившейся амплитуды.

С декабря 2023 года по май 2024 года выключатель ВР-1 практически не коммутировался, а для ВР-3 зафиксировано по 88 операций включения и отключения, и дальнейший анализ проводится по ним.

Для определения стабильности работы алгоритма АВМ-СК по всем операциям включения определены интервалы между выдачей команд на соленоиды включения полюсов и ближайшими к появлению тока переходами через ноль фазных напряжений. При отключенном алгоритме коррекции по внешним условиям эти интервалы должны быть неизменными для каждого полюса. Фактическая их вариация лежала в пределах ±0,05 мс, что подтверждает стабильную работу АВМ-СК.

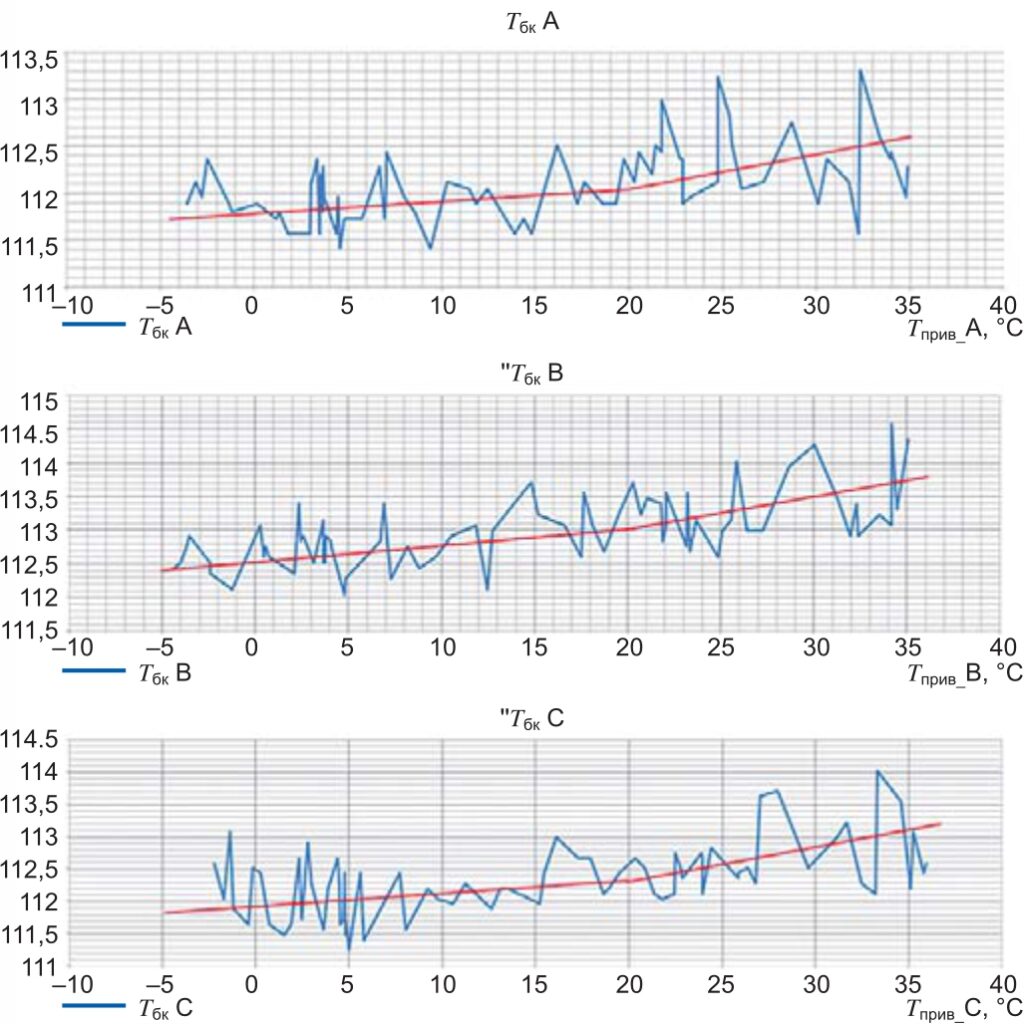

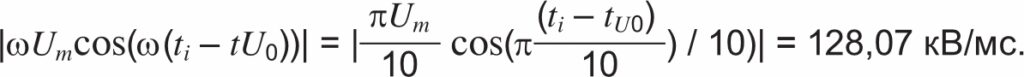

Поскольку собственное время включения на осциллограммах не регистрируется, оценка стабильности собственного времени и его зависимости от внешних факторов осуществлялась по времени замыкания блок-контактов «Замкнуто» относительно моментов выдачи команд на соленоиды (Tбк). Изменения фазных напряжений и напряжения оперативного тока за время наблюдений были невелики (±0,67% и ±0,09% от номинальных значений соответственно). Основным влияющим фактором было изменение температуры в приводах, которая менялась в пределах от –5°С до +35°С. Отдельного влияния температуры окружающей среды (в диапазоне от –27°С до +27°С) не отмечено. Вариация интервалов Tбк при изменении температуры в приводах показана на рисунке 6.

В АВМ-СК предусмотрена аппроксимация поправок к Tвкл_собств по температуре параболической кривой, проходящей через точки –20°С, +20°С и +60°С. По данным рисунка 6 можно принять поправки при –20°С — минус 0,75 мс, при +60°С — плюс 1,9 мс. Поскольку требуемая коррекция определялась относительно температуры в приводах, во избежание двойной коррекции коррекцию по температуре окружающего воздуха следует отключить. Использовать ее имеет смысл только при отсутствии подключения к АВМ-СК датчиков температуры в шкафах приводов.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРА RDDS

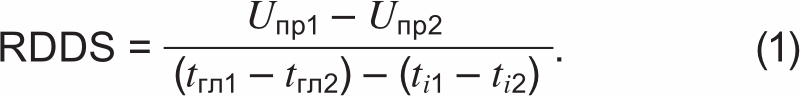

Теоретически можно оценить параметр RDDS по двум осциллограммам с отличающимися моментами пробоя промежутка, исходя из соотношения Uпр = RDDS(tгл – ti), где ti — момент появления тока (пробой); Uпр — напряжение в момент пробоя; RDDS — скорость снижения пробивного напряжения промежутка при включении (Rate of Decrease of Dielectric Strength); tгл — момент смыкания главных контактов выключателя. Для двух осциллограмм можем записать:

В этом выражении значения tгл1 и tгл2 неизвестны. Однако известны значения моментов замыкания блок-контактов включенного состояния tбк, отличающихся от tгл на величину задержки Δtбк. Если эта задержка неизменна, то (tгл1 – tгл2) = (tбк1 – tбк2), и соотношение (1) можно переписать в виде:

где все величины в правой части известны.

К сожалению, соотношение (2) очень чувствительно к значениям присутствующих в нем разностей. При малых значениях (Uпр1 – Uпр2) малы будут и разности (ti1 – ti2) и (tбк1 – tбк2), и вариация Δtбк может существенно исказить результат. Сказываются также погрешности определения характерных моментов на осциллограммах, связанные с дискретностью моментов оцифровки сигналов (для АВМ-СК шаг оцифровки составляет около 0,08 мс).

Имеется и явный особый случай Uпр1 = Uпр2, при котором получаем деление 0/0 при отсутствии указанной вариации Δtбк. В частности, это может иметь место при значениях ω(ti1 – tu01) = 90° – Δθ, ω(ti2 – tu01) = 90° + Δθ.

Расчет RDDS по соотношению (2) для нескольких пар осциллограмм включений выключателя ВР3 дал сильно отличающиеся значения RDDS, от 43 кВ/мс до 113 кВ/мс, причиной чего является нестабильность задержек Δtбк.

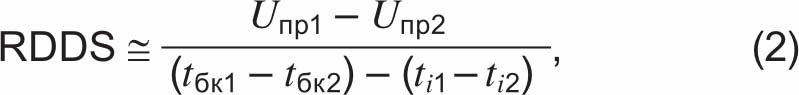

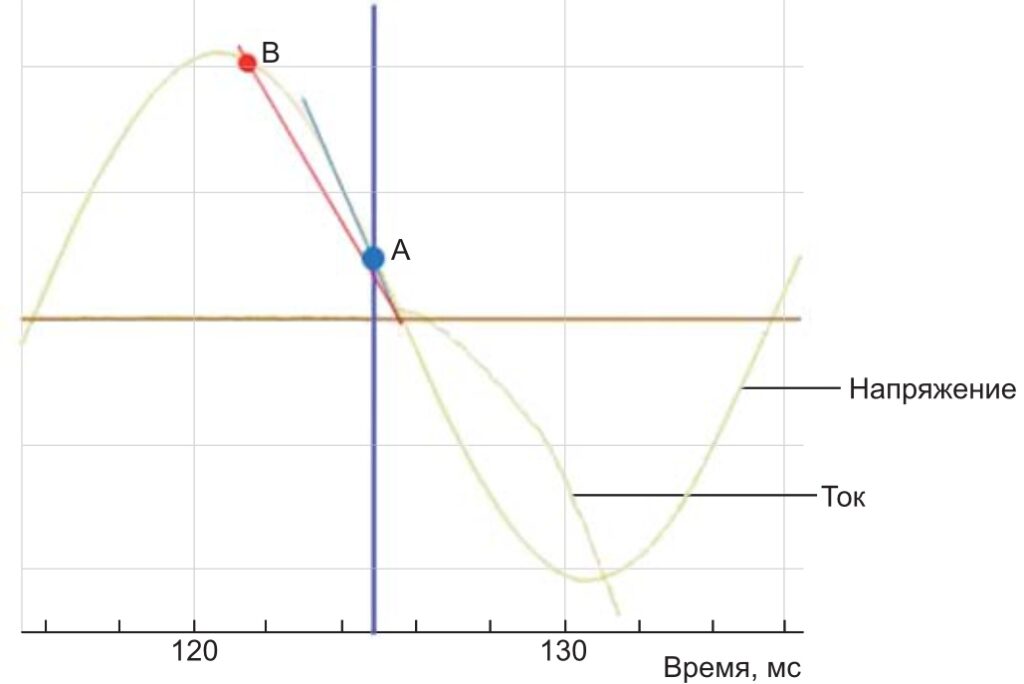

Таким образом, рассмотренным методом оценить RDDS и (с его использованием) собственное время включения полюсов не представляется возможным, по крайней мере, для данного типа выключателя. Можно попытаться оценить минимальное значение RDDS в случаях, когда ток появляется в ближней окрестности момента перехода фазного напряжения через ноль слева от него. Так, на осциллограмме № 110 для фазы А пробой происходит в точке А (рисунок 7), через 9,127 мс после перехода напряжения через ноль (за 0,873 мс до следующего нуля напряжения).

Это возможно лишь в случае, если значение RDDS не меньше модуля производной напряжения в точке пробоя. Прямая снижения электрической прочности при их равенстве показана на рисунке 7 голубой линией. При меньшем значении RDDS (красная линия на рисунке 7) пробой произошел бы значительно раньше, в точке В.

Модуль производной напряжения в точке А равен

Это значение и будет минимальной оценкой значения RDDSmin в данной коммутации (с относительным коэффициентом kRDDS = 0,999), что существенно выше значений, полученных изложенным выше методом.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТОРА

В конфигурации АВМ-СК было задано целевое время горения дуги tarc = 5 мс. При этом ожидаемый момент разрыва главных контактов полюса приходится на момент перехода фазного напряжения через ноль, и команда на соленоид отключения должна выдаваться с упреждением относительно этого момента на величину ожидаемого собственного времени отключения полюса toff. В анализируемых 75 операциях отключения фактические значения упреждения соответствовали заданным в конфигурации значениям toff полюсов с отклонениями не более ±0,05 мс. Таким образом, АВМ-СК правильно отрабатывает заданный алгоритм управления отключениями.

На рисунке 8 показана зависимость собственного времени отключения полюсов выключателя ВР3, определенная по задержке размыкания блокконтактов «замкнуто» относительно моментов подачи команд на соленоиды отключения с поправкой на время опережения размыкания блок-контактов относительно размыкания главных контактов, заданное в конфигурации и определенное по результатам предварительных опытов.

С ростом температуры собственное время отключения увеличивается так же, как и собственное время включения, причем практически линейно, с коэффициентом 0,025 мс/°С. Разброс отдельных значений от среднего при данной температуре не превышал ±0,5 мс.

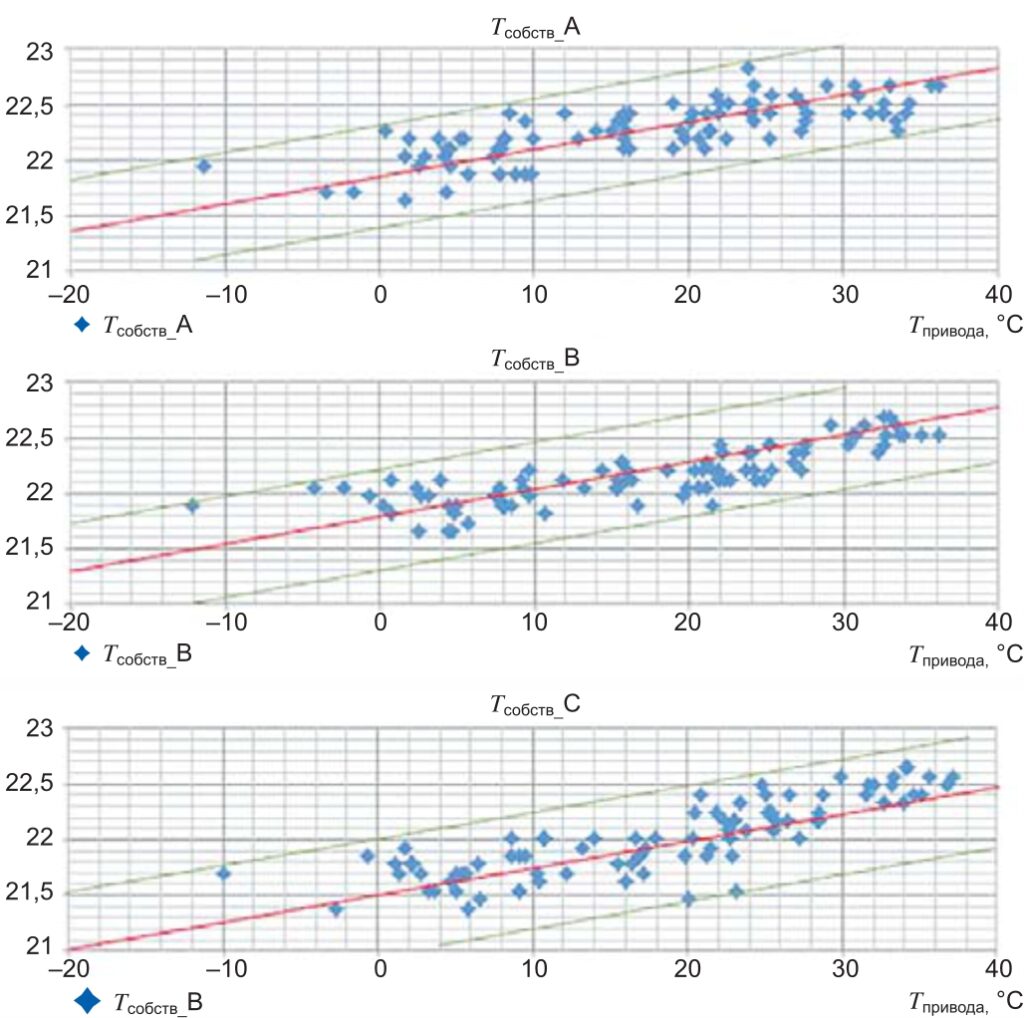

Время, фактически предоставлявшееся для горения дуги, для всех полюсов лежало в большинстве случаев в пределах от 4 мс до 5,5 мс. Однако даже в диапазоне от запланированных 5 мс до 5,5 мс дуга не всегда гасла при первом переходе тока через ноль. Часто это происходило лишь через 9–10 мс после него (еще один полупериод), то есть имело место повторное зажигание дуги.

Отметим, что наличие или отсутствие повторных зажиганий при близких значениях времени, предоставленного для горения дуги, — явление достаточно случайное. Так, в коммутации № 27 (11.01.2024 13:07) при значениях tarc во всех полюсах от 5 мс до 5,3 мс, все три полюса коммутировались успешно, без повторных зажиганий. В то же время при отключении № 33 (14.01.2024 13:04) при примерно таких же значениях tarc во всех трех полюсах произошли повторные зажигания. Этот процесс показан на рисунке 9. Однако в коммутации № 159 (24.05.2024 16:35) отключение в полюсе В при сниженном до 3,14 мс значении tarc прошло без повторного зажигания.

Заметим, что на осциллограммах записаны сигналы токов, искаженные токами намагничивания трансформаторов тока. Поэтому в момент гашения тока в дуге мы видим ненулевое значение, равное току намагничивания ТТ в этот момент.

О величине фактического тока среза можно судить по амплитуде последующих колебаний тока в контуре «индуктивность реактора — емкость обмотки». Их амплитуда, соответствующая на начальном участке току среза iср, примерно равна 17 А, а частота f0 — 1,11 кГц. Эти данные с учетом индуктивности реактора (~5,4 Гн) позволяют найти эквивалентную емкость обмотки C = ![]() = 3,82 нФ, волновое сопротивление фазы LZ0 =

= 3,82 нФ, волновое сопротивление фазы LZ0 = ![]() = 37,57 кОм, и амплитуду колебаний напряжения на обмотке um = iср Z0 = 638 кВ, или 1,57 номинальной амплитуды напряжения в сети.

= 37,57 кОм, и амплитуду колебаний напряжения на обмотке um = iср Z0 = 638 кВ, или 1,57 номинальной амплитуды напряжения в сети.

Иногда повторное зажигание происходит не сразу после первого погасания дуги, а с некоторой задержкой. Пример для полюса С при коммутации № 5 (01.12.2023 10:07) показан на рисунке 10.

Причиной повторного пробоя являются, вероятно, высокочастотные колебания напряжения на межконтактном промежутке. К сожалению, умеренная частота оцифровки сигналов в АВМ-СК (12,8 кГц) не позволяет видеть эти колебания. В аварийных осциллографах РЗА частота оцифровки еще на порядок ниже.

Каково минимальное значение tarc, при котором данный выключатель будет устойчиво отключать реактор без повторных зажиганий дуги, на основании полученных данных определить невозможно. По результатам анализа было рекомендовано скорректировать планируемое время tarc с 5 мс до 7 мс. Несколько отключений, выполненных после коррекции в августе 2024 года, прошли без повторных зажиганий дуги, с оценкой тока среза порядка 12–14 А и расчетной амплитудой перенапряжений до 1,29 номинальной амплитуды напряжения в сети, то есть заметно лучше, чем до коррекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Устройство АВМ-СК обеспечивает устойчивую реализацию алгоритмов синхронной коммутации с точностью в пределах заявленных характеристик.

2. Определены зависимости собственного времени включения и отключения полюсов выключателя GL317 от температуры в приводах, с учетом полученных данных введен в работу алгоритм коррекции собственного времени по этому параметру. Коррекция по температуре окружающей среды отключена, она должна использоваться только при отсутствии датчиков температуры в шкафах приводов.

3. Определена минимальная оценка скорости снижения электрической прочности промежутка при включении выключателя GL317 на уровне 128 кВ/мс.

4. Обнаружено, что заданное предварительно целевое время горения дуги 5 мс оказалось недостаточным для предотвращения повторных зажиганий дуги при отключении реактора. При увеличении этого времени до 7 мс первые отключения прошли без повторных зажиганий.

5. Для облегчения конфигурирования устройств синхронной коммутации при их широком внедрении желательно, чтобы в паспортных данных выключателей приводилось значение скорости снижения электрической прочности промежутка при включении. ![]()

ЛИТЕРАТУРА

- Goldsworthy D., Roseburg T., Tziouvaras D., Pope J. Сontrolled Switching of HVAC Circuit Breakers: Application Examples and Benefi ts. 2008 61st Annual Conference for Protective Relay Engineers. URL: https://studylib.net/doc/18848399/controlled-switching-of-hvac-circuit-breakers.

- Иждир А., Тайфер П., Балашов С., Журавлев Д. Применение технологий управления коммутацией выключателей // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2014, № 6(27). С. 96–102.

- Александрова М.И. Микропроцессорное устройство управляемой коммутации шунтирующего реактора компенсированной линии электропередачи. Дис. … канд. техн. наук. Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, 2022. 103 с.