В статье рассмотрены основные причины повреждений изоляции кабельных линий (КЛ). Одним из эффективных методов оценки состояния изоляции из сшитого полиэтилена в КЛ высокого напряжения является контроль характеристик частичных разрядов (ЧР), которые сопровождают и ускоряют развитие практически всех видов дефектов. Наиболее полную информацию о разрядной активности можно получить с помощью регистрации сигналов ЧР осциллографами, специализированной аппаратурой периодического контроля и системами непрерывного мониторинга. Приведен пример комплексной регистрации характеристик ЧР в изоляции КЛ 220 кВ. Проведен анализ осциллограмм, амплитудно-фазовых диаграмм (АФД) и трендов интенсивности ЧР. Выполнено сравнение характеристик ЧР с изменениями температуры и относительной влажности воздуха, а также с результатами тепловизионного контроля концевых муфт КЛ. Учитывая ключевую роль электрического триинга в пробое изоляции, описаны признаки его влияния на форму АФД. Помимо локального усиления напряженности электрического поля как основной причины возникновения триинга, рассмотрено влияние механических напряжений. При анализе трендов характеристик ЧР рекомендуется учитывать воздействие перенапряжений, способных провоцировать возникновение или усиление разрядной активности.

Живодерников С.В., к.т.н., начальник отдела диагностики МНЭО АО «Россети Электросетьсервис»

Ботов С.В., директор ООО «Димрус»

Мыльников И.Б., начальник электротехнической лаборатории ООО «Удоканская медь»

Овсянников А.Г., д.т.н., профессор кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений» ФГБОУ ВО «НГТУ»

Скиба Д.А., ведущий инженер филиала АО «Россети Научнотехнический центр» — СибНИИЭ, аспирант кафедры «Техника и электрофизика высоких напряжений» ФГБОУ ВО «НГТУ»

Основными причинами отказов кабельных линий (КЛ) 110 и 220 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) являются дефекты монтажа и прокладки, а также воздействия сторонних организаций [1]. Известны и другие причины отказов:

- увлажнение изоляции при нарушении герметичности оболочки и рост диэлектрических потерь;

- механические напряжения с образованием микро- и магистральных трещин [2];

- старение изоляции под воздействием частичных разрядов;

- образование электрических дендритов, в том числе при перенапряжениях, и их рост вплоть до пробоя изоляции.

Частичные разряды (ЧР) служат наиболее чувствительными индикаторами практически всех перечисленных дефектов, сопровождают их развитие и ускоряют деградацию изоляции вплоть до пробоя. В приемо-сдаточных испытаниях кабелей и арматуры интенсивность ЧР нормируется по величине кажущегося заряда при заданном уровне напряжения и не должна превышать 5 пКл при 1,5U0 [3, 4].

Регистрация ЧР могла бы быть полезна для профилактического контроля состояния изоляции, однако в условиях эксплуатации она затруднена из-за влияния электромагнитных помех. Уровень регулярных помех (корона, высокочастотная связь по проводам смежных линий и т.д.) на ОРУ 110–500 кВ достигает 1–10 нКл, а импульсные помехи (например, от электросварки или коммутаций оборудования) — до 100 нКл. Даже с применением помехозащитных мер чувствительность регистрации ЧР в реальных условиях ограничена ~100 пКл. Как отмечено в [5], метод оценки изоляции по характеристикам ЧР позволяет надежно идентифицировать либо кабели с отсутствием ЧР (отличное состояние), либо линии с высокой разрядной активностью (критическое состояние). Промежуточные состояния изоляции оцениваются с существенной погрешностью.

Помимо низкого соотношения «сигнал/шум», достоверность измерений осложняется нестабильностью повторяемости ЧР, особенно при их развитии в дендритах. Для получения репрезентативных данных требуются длительные измерения или непрерывный мониторинг. При отсутствии систем мониторинга контроль интенсивности ЧР под рабочим напряжением рекомендуется проводить ежегодно [6].

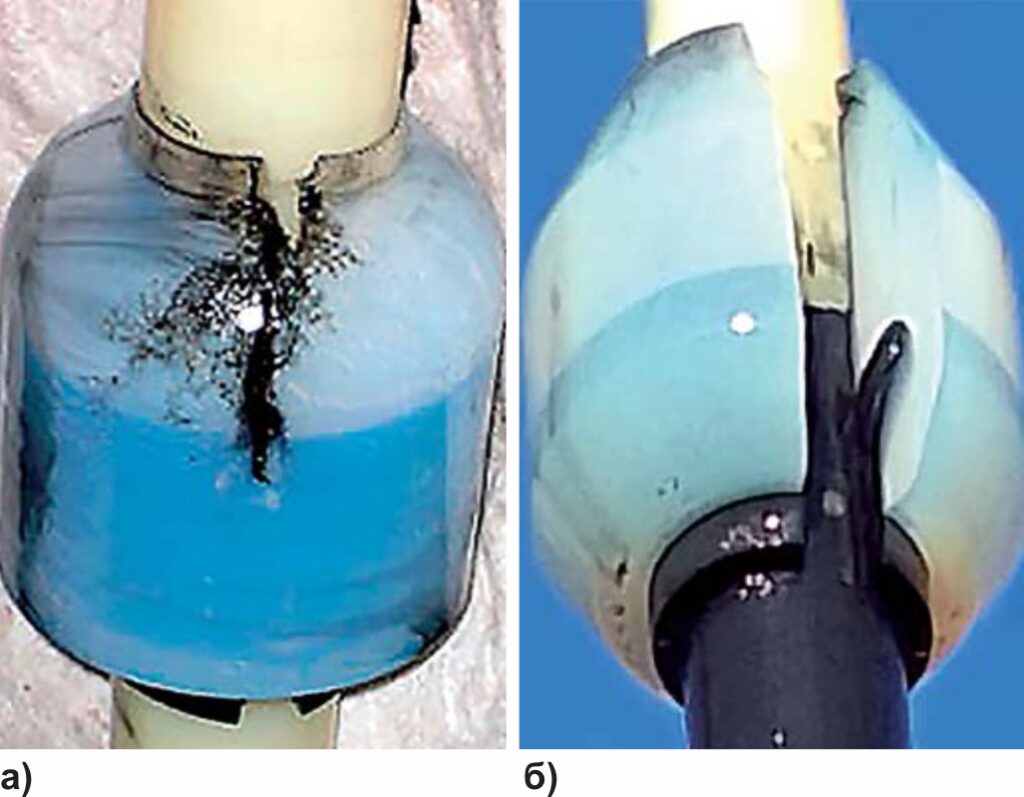

Наиболее уязвимыми элементами КЛ 110 кВ и выше являются концевые и соединительные муфты. В них для выравнивания электрического поля в зоне разделки кабеля применяется стресс-конус с проводящим рефлектором. Именно здесь чаще всего возникают ЧР и пробои изоляции (рисунок 1). При этом места пробоя не всегда совпадают с зонами максимальной напряженности поля, что свидетельствует о постепенном развитии дефектов в других областях. Например, в одном из аварийных актов указано: «Пробой изоляции кабеля развивался в зазоре между изоляцией и внутренней поверхностью стресс-конуса, а завершился на 20–25 мм ниже его верхнего края». Такая картина характерна для процессов, инициированных ЧР, с последующим образованием дендрита и его ростом до сквозного повреждения изоляции.

СЕЛЕКЦИЯ СИГНАЛОВ ЧР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОЧАГА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА И ОПАСНОСТИ ЧР

Ключевой проблемой регистрации ЧР в кабелях и муфтах остается низкое соотношение «сигнал/ шум». Нормируемые в значения кажущегося заряда ЧР близки к пределу чувствительности. Начальные ЧР в микрополостях (~10–100 мкм) имеют заряд меньше 10 пКл [7], а кажущийся заряд в реальной изоляционной конструкции может быть много меньше истинного заряда ЧР [8].

Наиболее полная оценка характеристик ЧР требует анализа трех типов данных:

- осциллографические записи;

- результаты однократных измерений специализированными приборами;

- данные систем мониторинга.

На всех этапах выполняются:

- отстройка от помех;

- анализ параметров ЧР;

- локализация очагов ЧР;

- классификация типа ЧР и оценка их опасности.

Осциллографические записи. При использовании осциллографов используется многоканальная синхронная регистрация электрических сигналов с нескольких датчиков ЧР, установленных в доступных узлах оборудования. При экспертной обработке сигналов используется ряд признаков для идентификации их принадлежности к ЧР: короткая длительность фронта, полярность импульсов относительно полярности высокого напряжения, «зеркальная» повторяемость в полупериодах рабочего напряжения, отсутствие предимпульса противоположной полярности, разница во «времени прилета» и др. [9, 10].

Периодические измерения ЧР специализированными приборами. Современные приборы для регистрации частичных разрядов (ЧР) обеспечивают измерение всех ключевых параметров разрядной активности. Особое внимание уделяется идентификации типа дефекта по характерным признакам на амплитудно-фазовых диаграммах (АФД), известных в международной литературе как PRPD-диаграммы (phase-resolved partial discharges). На сегодняшний день в мировой практике зарегистрировано около 150 характерных «отпечатков» (finger prints) различных дефектов. Некоторые характерные признаки АФД, связанные с известными физическими механизмами ЧР, хорошо изучены [5, 10, 11, 12], но большинство специфических признаков составляют коммерческую тайну производителей диагностического оборудования.

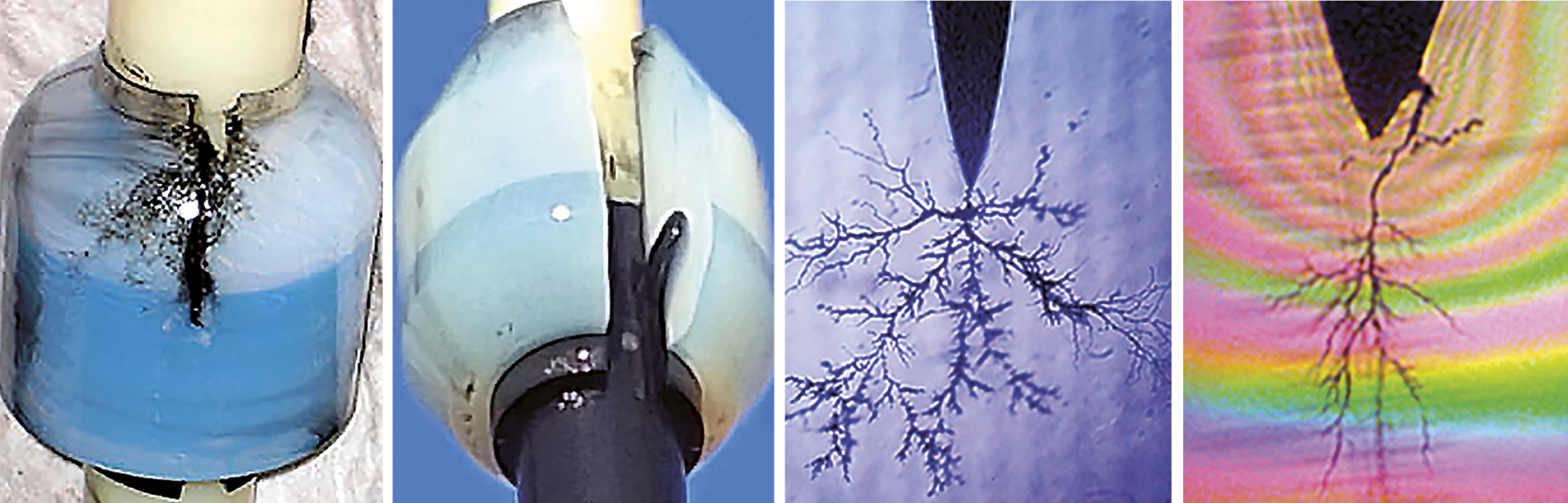

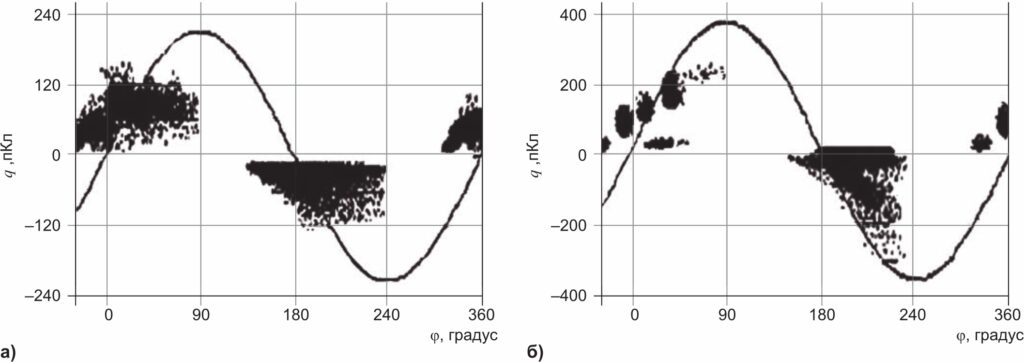

Особенности электрического триинга в кабелях высокого напряжения. В кабельных линиях напряжением выше 110 кВ процесс деградации изоляции чаще всего инициируется образованием электрического дендрита (триинга). В серии фундаментальных исследований [13] K. Wu и соавторы детально описали все стадии развития ЧР и дендритных структур вплоть до полного пробоя диэлектрика. Для моделирования начальной стадии триинга использовался искусственный канал диаметром 40 мкм. Эксперименты показали, что при малой длине канала АФД соответствовала картине ЧР в полости (рисунок 2а), а при увеличении длины канала формировалась характерная «дробно-крыловидная» форма АФД ЧР, типичная для развитых дендритных структур (рисунок 2б).

Результаты исследований оптического излучения ЧР в дендритных структурах модельных образцов изоляции помогли объяснить наблюдаемую форму АФД. На начальной стадии зарождения дендрита ЧР были сосредоточены в зоне максимальной напряженности электрического поля, то есть на острийном электроде образца, а их интенсивность возрастала с увеличением фазового угла приложенного напряжения. В развитых дендритах одиночные ЧР возникали одновременно в нескольких каналах, а интегральная картина излучения за 3000 периодов (50 с) демонстрировала свечение ЧР во всех каналах дендрита.

Мониторинг ЧР. Ключевые преимущества непрерывного мониторинга ЧР в кабельных линиях включают:

- возможность оценки разрядной активности в рабочих условиях;

- прогнозирование состояния изоляции по временным трендам параметров ЧР.

Современные системы мониторинга [14] обеспечивают:

- отображение данных в реальном времени с детализацией до отдельных измерений;

- анализ временных трендов с возможностью масштабирования;

- автоматическую классификацию множественных источников ЧР;

- кластерный анализ сложных АФД-картин.

При одновременной активности нескольких источников ЧР традиционный анализ АФД становится затруднительным. В таких случаях система [14] автоматически выполняет сегментацию данных и идентификацию типов разрядов по АФД отдельных кластеров.

ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ В КЛ ВН

В соответствии с требованиями по ежегодной регистрации ЧР [6] на нескольких подстанциях МЭС Сибири на кабельных линиях 110 кВ и 220 кВ авторами проводятся:

- осциллографические записи электрических сигналов отдельных ЧР;

- однократные измерения характеристик ЧР специализированными приборами;

- одно-/двухнедельный мониторинг характеристик ЧР;

- тепловизионный контроль концевых муфт;

- измерения тока промышленной частоты в заземлении экранов.

Ниже приведен пример из опыта обследований, а в Приложении — два возможных дополнения к оценкам состояния КЛ и их концевых муфт.

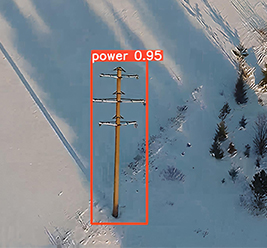

Пример касается обследования кабельных вставок с длинами немногим более 100 м на ПС, питающей 4 присоединенных КВЛ. Концевые муфты КЛ расположены на территории ПС (рисунок 3) и на консолях анкерных опор ВЛ 220 кВ вне ПС.

После 2–3 лет эксплуатации возникло несколько пробоев внутренней изоляции концевых муфт, расположенных на ПС. Попытки провести диагностику состояния изоляции разовыми измерениями ЧР успехом не увенчались. После этого на муфтах КЛ, расположенных на ПС, в 2024 году была смонтирована поверенная система мониторинга типа CDM (методика поверки МП ВЦ.411728.028 от 31.03.2023) [12] с датчиками типа RFCT-4, установленными по стандартной схеме пофазно на проводниках заземления экранов кабелей (рисунок 3). Совместно с встроенным программным обеспечением ПО Inva (pоrtаblе) система CDM способна выполнять следующие функции:

- отстраиваться от помех, значительно превышающих интенсивность ЧР;

- измерять кажущийся заряд и моменты возникновения отдельных ЧР;

- подсчитывать количество ЧР в полупериодах напряжения сети и мощность ЧР;

- проводить автоматическую локализацию очага ЧР;

- формировать данные в АФД и производить их сравнение с типовыми аналогами.

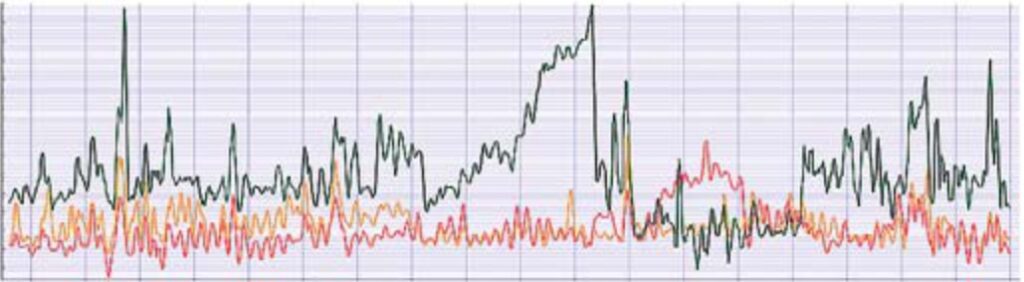

На рисунке 4 приведен результат мониторинга интенсивности ЧР в изоляции трех фаз одной из КЛ за 5 месяцев с усреднением измеренных значений за 8 часов.

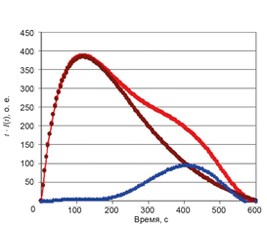

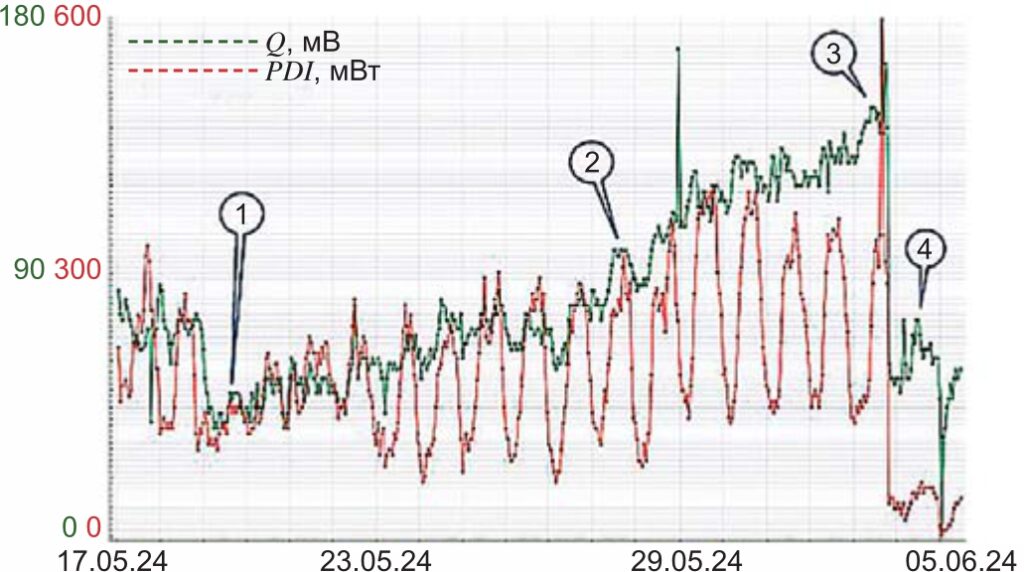

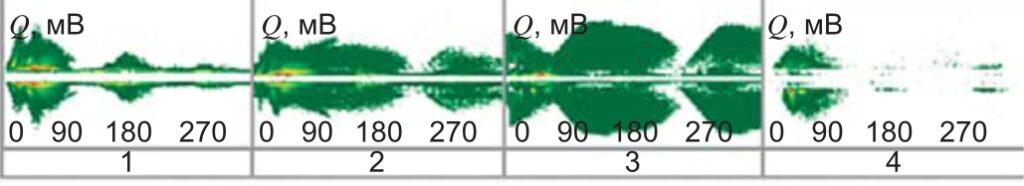

В середине графика хорошо заметен относительно быстрый по сравнению с фазами А и С рост амплитуды сигналов в фазе В КЛ. Рассмотрим изменения амплитуды (кажущегося заряда) и мощности (PDI) ЧР в фазе В в выделенный период наблюдений более подробно. На графике (рисунок 5) цифрами 1–4 отмечены точки соответствующих этим моментам времени АФД, приведенных на рисунке 6.

Во всех АФД амплитуда сигналов не превышала 200 мВ, число сигналов возрастало, что видно по увеличивающейся площади АФД 1–3.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДОПОЛНЕНИЯ

Во-первых, нужно отметить, что во всех случаях записанные сигналы не превышают 200 мВ, что значительно меньше установленных в [6] предельных значений 1000 мВ.

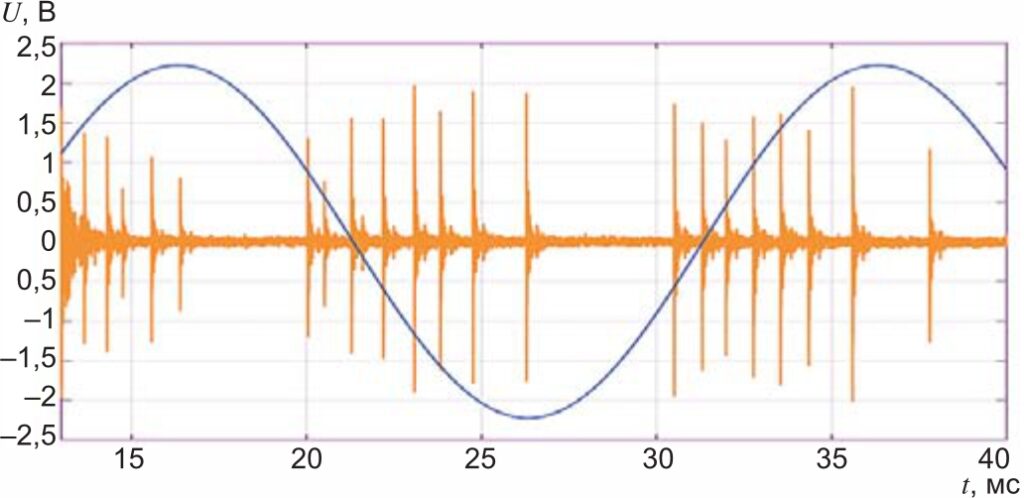

Для селекции ЧР от помех и получения дополнительной информации об источнике ЧР и месте их возникновения были проведены наблюдения формы сигналов цифровым осциллографом в полосе частот до 100 МГц.

В каждом канале записи осциллограмм выделялась группа сигналов короны на шинах и верхнем фланце данной фазы КЛ (100–300 мВ), а также группы сигналов, индуктированных от короны на соседних фазах (меньше 50 мВ). Кроме сигналов короны в одной из фаз просматривалась группа импульсов с признаками частичных разрядов с амплитудой 25–30 мВ, что соответствовало кажущемуся заряду около 50 пКл. При этом мощность сигналов, измеренная системой CDM, ничем не отличалась от других фаз, что дополнительно к малому значению кажущегося заряда свидетельствовало о начальной стадии развития дефекта.

На быстрых развертках почти во всех осциллограммах фиксировались синхронные помехи с колебаниями двух частот, близких к 20 МГц. Синхронность появления помех на всех фазах однозначно указывала на их принадлежность к помехам, а указанная частота наиболее вероятно связана с отражениями импульсов от концов длинных заземляющих спусков экранов кабелей. Высказанное предположение было проверено упрощенными расчетами переходных процессов в КЛ с моделированием провода заземления экрана либо сосредоточенной индуктивностью, либо отрезком линии. В расчетах при распространении в кабеле волны с крутым фронтом (около 10 нс) частота колебаний тока в заземляющем спуске составила примерно 24 МГц.

В регистрациях специальным переносным прибором PD-Unit оперативного контроля частичных разрядов в изоляции высоковольтного оборудования (ранее использовались регистраторы R2000, R2100 и др.) дополнительно контролировались электромагнитные излучения сверхвысоких частот и акустические сигналы. Хотя результаты дополнительных измерений не могут быть трансформированы в значения кажущегося заряда, они косвенно подтвердили отсутствие ЧР с интенсивностью, сколько-нибудь сравнимой с уровнем помех.

В трендах изменения характеристик ЧР, записанных системой мониторинга и приведенных на рисунке 5, хорошо заметно слабое изменение кажущегося заряда Q со значительными суточными колебаниями мощности (PDI). Изменения АФД (рисунок 6) коррелируют с изменениями мощности, что при малом изменении значений кажущегося заряда могло быть связано только с резким возрастанием частоты повторения ЧР.

Первое предположение о причине этого явления было связано с возможным возникновением короны на каплях влаги при снижении температуры воздуха вплоть до точки росы в ночное время. Однако данные параллельного измерения температуры и относительной влажности воздуха встроенными датчиками системы мониторинга показали обратную динамику: максимальные значения мощности имели место в 16:00 местного времени. При этом противоположные изменения температуры и влажности вполне укладываются в известные физические представления о взаимном поведении этих параметров: снижению температуры соответствовал рост относительной влажности воздуха.

Следующей была попытка связать рост мощности сигналов с увеличением температуры в дневное время, для чего был проведен тщательный тепловизионный контроль (ТВК) муфт. Однако никаких аномалий в температурном рельефе муфт разных фаз КЛ обнаружено не было. Следует заметить, что в редких случаях и на других ПС мы наблюдали пятна небольшого локального нагрева корпусов концевых муфт, причем нагревы почти не изменялись в течение нескольких лет наблюдений. Вполне возможно, что они возникали вследствие локальных загрязнений внутренней поверхности покрышек концевых кабельных муфт, что было установлено в [15], но не привели к повреждению изоляции.

После дополнительных проверок и корректировки уставок в системе мониторинга, подозрения на деградацию изоляции концевой муфты фазы В в одной из КЛ были сняты. Более вероятной причиной повышенной мощности были признаны внешние помехи от строительно-монтажных работ на территории подстанции в дневное время. Кроме того, был принят во внимание известный факт, что при прочих равных условиях наибольшая интенсивность короны всегда преобладает на фазе В вследствие электромагнитного влияния оборудования фаз А и С.

Касаясь оценки индекса технического состояния кабелей, отметим трудности применения методики [16] вследствие специфики коротких кабельных вставок, отличающих их от КЛ:

- нет колодцев, транспозиции экранов, станций катодной защиты и т.п.;

- концевые муфты не содержат устройств отбора проб полиметилсилаксановой жидкости, поэтому оценка напряжения пробоя (п. 313 методики [16]) невозможна и т.д.

В некоторых обследованиях кабельных вставок нами отмечались редкие и легко устранявшиеся или не влиявшие на дальнейшую эксплуатацию нарушения: слабые локальные нагревы оболочки концевых муфт, сползание манжет с входных частей кабелей в муфты, большие токи в заземляющих проводниках экранов. С учетом незначительного срока эксплуатации, низкого уровня разрядной активности и удовлетворительных результатов ТВК состояние кабельных вставок было признано хорошим.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Инициирование зажигания частичных разрядов перенапряжениями. Из опыта обследований разных видов оборудования известны случаи зажигания внутренних ЧР при воздействии перенапряжений с последующим продолжением разрядной активности, поддерживаемым только рабочим напряжением сети. Объясняется это фундаментальным свойством всех видов ЧР, которое состоит в том, что напряжение погасания ЧР всегда меньше напряжения их возникновения. Возможность провоцирования зажигания ЧР в кабельной арматуре коммутационными перенапряжениями была проверена при испытаниях одной из концевых кабельных муфт 110 кВ. В нормальном режиме работы ЧР в муфте не было, но после одного включения, когда имело место высокочастотное коммутационное перенапряжение с кратностью около 2,3 · Uф.мах., в муфте возникли сигналы ЧР с амплитудой до 2 В (рисунок 7). Разрядная активность поддерживалась рабочим напряжением почти 7 минут с постепенным снижением числа ЧР и малым изменением их амплитуды.

Обсуждаемую особенность ЧР следует учитывать в интерпретации результатов мониторинга ЧР. Поэтому для объяснения отдельных пиков тренда необходимо привлекать оперативные журналы с записями выполненных коммутаций оборудования и сведениями о грозовой активности.

2. Прямая оценка уровня помех. Данные мониторинга разрядной активности нередко включают паузы, связанные с внезапными или плановыми отключениями контролируемых кабельных вставок. Это дает возможность оценить уровень внешних помех от работающего оборудования других ячеек распределительного устройства.

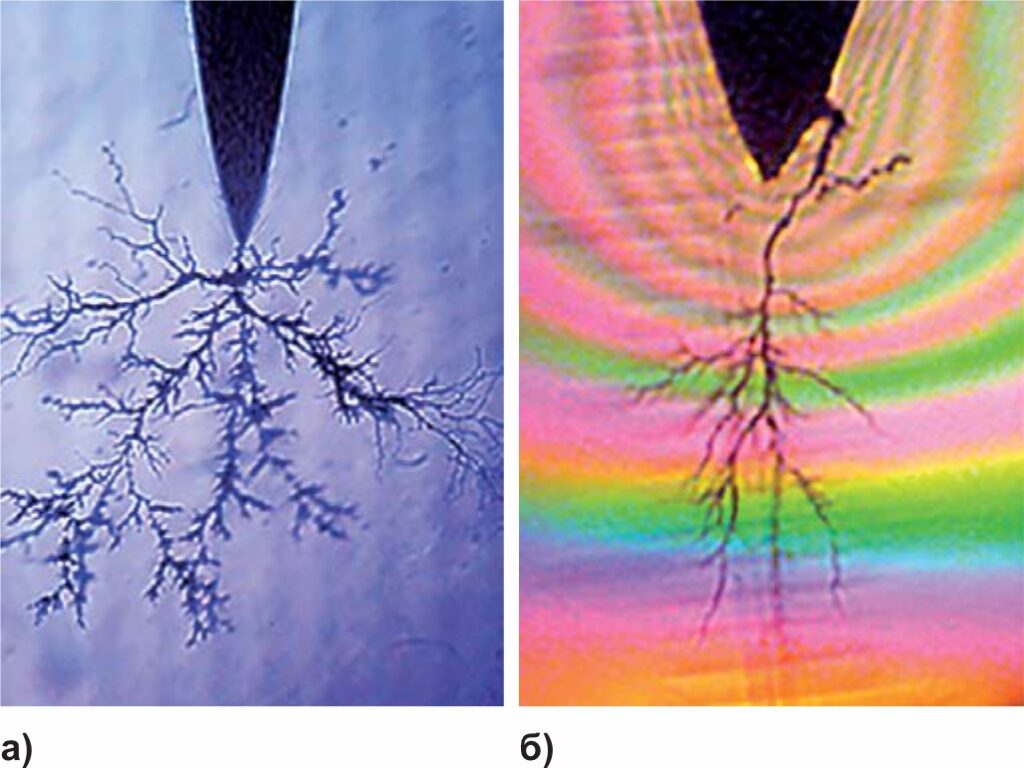

3. О причинах возникновения электрического триинга. Добавим к вопросу о признаках АФД ЧР в электрических дендритах несколько слов о причинах возникновения электрического триинга как главном триггере процесса деградации кабельной изоляции. Природа возникновения дендритов до конца не выяснена, но главным фактором, влияющим на их возникновение, считается локальная концентрация напряженности электрического поля (рисунок 8а). Однако на образование дендрита могут оказывать влияние и локальные усиления механического напряжения, хорошо заметные в образцах изоляции в поляризованном свете на рисунке 8б.

Прямые экспериментальные подтверждения влияния механической деформации на рождение и рост дендритов в сшитом полиэтилене приведены в [17]. Экспериментально установлено, что растягивающая деформация сокращает инкубационный период (время до появления дендрита), а сжимающая, наоборот, увеличивает его. Рост дендрита и время до пробоя изоляции уменьшаются при сжимающей деформации и увеличиваются при растягивающей деформации.

Можно предположить, что в концевых муфтах кабель хотя и находится в статическом состоянии, но может сохранять механические напряжения, возникшие в момент выправления его кривизны, сохранившейся от намотки на барабан в транспортном положении. Отметим также близкие по сути проблемы зарождения микротрещин в полиэтилене высокого давления [2].

ВЫВОДЫ

Онлайн-мониторинг состояния КЛ по уровню ЧР является критически важным для профилактики неисправностей и принципиально может предотвратить отказ оборудования или предпринять действия по минимизации ущерба от его возникновения.

Эффективность профилактического контроля состояния СПЭ-изоляции кабелей высокого напряжения прямо связана:

- с повышением чувствительности или отношением «сигнал/шум» в регистрации ЧР;

- с поиском и пополнением библиотеки признаков (образов) дефектов в осциллограммах, амплитудно-фазовых диаграммах и трендах характеристик ЧР;

- с развитием методов кластеризации данных по ЧР при наличии нескольких дефектов;

- со сравнением результатов диагностирования, полученными разными физически независимыми методами, например, электрическим, электромагнитным, акустическим, химическим (хроматография жидкого изоляционного компонента в концевой муфте) методами регистрации ЧР, а также тепловизионным контролем и измерениями диэлектрических потерь.

ЛИТЕРАТУРА

- Епифанов А.М. Особенности эксплуатации кабельно-воздушных линий с СПЭ-изоляцией 110 кВ и выше. Презентация к докладу на 6 Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков. Сочи, 21 апрель 2016.

- Баннов В.В., Крючков А.А., Степанова Т.А., Шувалов М.Ю. Опыт определения причины отказа в эксплуатации и оценки остаточного ресурса кабеля низкого напряжения с изоляцией из полиэтилена // Кабели и провода, 2020, № 5(385). C. 3–11.

- ГОСТ Р МЭК 62067–2017. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) до 500 кВ (Um = 550 кВ). Методы испытаний и требования к ним. URL: https://docs.cntd.ru/ document/1200146999.

- ГОСТ Р МЭК 60840–2017. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (Um = 36 кВ) до 150 кВ (Um = 170 кВ). Методы испытаний и требования к ним. URL: https://docs.cntd.ru/ document/1200146998.

- IEEE Guide for Partial Discharge Testing of Shielded Power Cable Systems in a Field Environment. IEEE Std 400.3™-2006. DOI:10.1109/ ieeestd.2007.305045

- СТО 56947007–29.060.20.170–2014. Силовые кабельные линии напряжением 110–500 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования. URL: https://www.rosseti.ru/upload/ iblock/4c2/ygyk22sef1xv8kwwg5ulv cy3936ru1tg.pdf.

- Bartnikas R. Partial Discharges — Their Mechanism, Detection and Measurement. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2002, vol. 9, no 5, pp. 763–808.

- Овсянников А.Г., Коробейников С.М., Вагин Д.В. Связь кажущегося и истинного зарядов частичных разрядов // Электричество, 2014, № 8. С. 37–43.

- Лапеко Е.В., Овсянников А.Г. Разработка алгоритма визуального определения частичных разрядов по осциллограммам // Энергетик, 2004, № 10. С. 29–31.

- Овсянников А.Г. Частичные разряды и диагностирование оборудования высокого напряжения. Новосибирск: НГТУ, 2023. 256 с.

- Онлайн-мониторинг частичных разрядов во вращающихся электрических машинах. URL: www. omicronenergy.com/mongemo.

- CDM — система мониторинга состояния изоляции кабельных линий по частичным разрядам. URL: https://dimrus.ru/cdm.html.

- Wu K., Suzuoki Ya., Mizutani T., et al. Model for partial discharges associated with treeing breakdown: I. PDs in tree channels. II. Tree growth affected by PDs. III. PD extinction and re-growth of tree. Journal of Physics D: Applied Physics, 2000, vol. 33, no. 10, pp. 1197–1218.

- MONCABLO — Система непрерывного онлайн-мониторинга частичных разрядов в кабелях. URL: https://www.omicronenergy.com/ru/ products/moncablo/.

- Утепов А.Е., Осотов В.Н., Никонов С.А., Колбановский А.А. Опыт диагностирования концевых муфт КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. URL: http:// www.uraldiag.ru/UPLOAD/user/ novosti/diagnostika-muft-kl-110kv-08022018.pdf.

- Министерство Энергетики Российской Федерации. Приказ от 26 июля 2017 г. № 676 «Об утверждении методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей (в ред. Приказа Минэнерго России от 17.03.2020 № 192). URL: https://base.garant. ru/71779722/.

- Hu F., Smith D., Chen L., et al. The Effect of Mechanical Strain on Electrical Tree Development in XLPE. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2024, vol. 31, no. 1, pp. 313–321.