170

ИСТОРИЯ

Очерк об истории

оперативно-диспетчерского

управления ЕЭС России

В этом году оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС Рос-

сии исполняется 95 лет. История его становления неразрыв-

но связана с историей формирования отечественной энерго-

системы. Представляем вам очерк об истории оперативно-

диспетчерского управления, подготовленный специалистами

АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

ПРЕДЫСТОРИЯ

До

революции

1917

года

в

России

не

существовало

энергосистем

.

Элек

-

тростанции

работали

отдельно

друг

от

друга

,

и

необходимости

в

диспет

-

черской

работе

в

ее

современном

по

-

нимании

не

возникало

.

Первая

в

России

попытка

парал

-

лельной

работы

электростанций

была

предпринята

26

марта

1913

года

,

ког

-

да

группа

под

руководством

профес

-

сора

-

электротехника

Михаила

Андре

-

евича

Шателена

(

впоследствии

члена

комиссии

ГОЭЛРО

)

осуществила

па

-

раллельную

работу

Пятигорской

ТЭС

и

ГЭС

«

Белый

уголь

» (

г

.

Ессентуки

).

Судьба

,

как

известно

,

помогает

сме

-

лым

—

эксперимент

прошел

удачно

и

стал

первым

случаем

объединения

энергообъектов

в

единую

систему

.

Этот

опыт

не

только

доказал

прин

-

ципиальную

возможность

параллель

-

ной

работы

энергообъектов

,

но

и

при

-

дал

необходимый

импульс

развитию

этого

направления

энергетики

.

Все

-

го

два

года

спустя

электростанцию

«

Электропередача

» (

ныне

ГРЭС

-3

им

.

Р

.

Э

.

Классона

),

которая

распола

-

галась

недалеко

от

подмосковного

Ногинска

,

соединили

линией

электро

-

передачи

с

Московской

городской

электростанцией

«

Раушская

» (

МГЭС

№

1,

ныне

ГЭС

-1

им

.

П

.

Г

.

Смидовича

),

а

в

Сибири

на

Ленских

приисках

за

-

работала

энергосистема

из

пяти

ГЭС

и

одной

ТЭС

.

Суммарная

мощность

генерирующих

объектов

этого

энерго

-

объединения

составила

3,4

МВт

.

Энергетики

поняли

,

что

при

пра

-

вильном

управлении

энергообъекта

-

ми

их

параллельная

работа

открывает

совершенно

иные

,

ранее

недоступ

-

ные

возможности

—

оптимизацию

режима

загрузки

,

экономию

топлива

,

резерв

мощности

для

сглаживания

пиков

и

на

случай

аварийных

ситу

-

аций

.

В

начале

прошлого

века

идея

создания

системы

с

параллельно

работающим

энергооборудованием

носила

по

-

настоящему

революцион

-

ный

характер

.

Не

в

последнюю

оче

-

редь

потому

,

что

владельцы

электро

-

станций

видели

в

совместной

работе

опасность

формирования

конкурент

-

ной

среды

.

По

той

же

причине

тор

-

мозился

процесс

создания

унифици

-

рованных

парамет

ров

и

стандартов

в

сфере

электроэнергетики

(

частоты

тока

,

классов

напряжения

энергообъ

-

ектов

).

После

гражданской

войны

в

стране

простаивало

множество

предприятий

Основные

показатели

энергосистемы

России

в

1913

ГОДУ

Общая

установленная

мощность

электростанций

—

1100

МВт

(

из

них

750

МВт

приходилось

на

станции

промышленных

предприятий

)

Выработка

—

1945

млн

кВт

·

ч

Общая

протяженность

линий

электропередачи

—

109

км

9

5

л

е

т

95 лет

о

п

е

р

а

т

и

в

н

о

-

опера

тивно-

д

и

с

п

е

т

ч

е

р

с

к

о

м

у

диспетчерскому

у

п

р

а

в

л

е

н

и

ю

управлению

171

и

фабрик

.

Бездействовали

и

про

-

мышленные

электростанции

.

В

то

же

время

городские

генераторы

не

справлялись

со

своей

нагрузкой

из

-

за

ограничения

поставок

топли

-

ва

—

донецкого

угля

и

бакинской

нефти

.

Советская

власть

решила

вопрос

радикально

,

национали

-

зировав

в

1918

году

предприятия

и

фабрики

,

и

простаивающие

про

-

мышленные

электростанции

стали

использоваться

для

обеспечения

электроэнергией

крупных

горо

-

дов

.

По

плану

ГОЭЛРО

1920

года

объединение

электростанций

и

их

параллельная

работа

стали

од

-

ним

из

приоритетных

направлений

электрификации

,

наряду

со

строи

-

тельством

генерации

и

развитием

сетей

.

ПЕРВЫЙ

УРОВЕНЬ

Наличие

энергосистем

потребо

-

вало

управления

режимами

их

работы

.

Так

появилась

профессия

диспетчера

.

В

декабре

1921

года

были

изданы

и

первые

документы

,

регламентирующие

их

деятель

-

ность

: «

Положение

о

мерах

для

координирования

параллельной

работы

электрических

станций

,

входящих

в

состав

Московского

районного

объединения

»

и

«

Ка

-

лендарь

распределения

нагрузки

электростанций

».

Это

событие

стало

отправной

точкой

в

истории

системы

оперативно

-

диспетчер

-

ского

управления

России

.

Перед

диспетчерами

быстро

возникали

новые

задачи

.

Одной

из

них

стало

оперативное

плани

-

рование

нагрузки

оборудования

электростанций

.

Технический

от

-

дел

Управления

энергокомпании

МОГЭС

(

Московского

объедине

-

ния

государственных

электро

-

станций

),

который

в

то

время

вы

-

полнял

функции

по

управлению

работой

энергосистемы

москов

-

ского

региона

,

выдавал

электро

-

станциям

посуточные

плановые

задания

нагрузок

(

с

разбивкой

на

день

и

ночь

)

на

месяц

.

Неравно

-

мерности

суточного

потребления

энергосистемы

учитывал

дежур

-

ный

инженер

МГЭС

№

1,

но

для

того

чтобы

осуществлять

почасо

-

вое

суточное

планирование

,

ему

необходимо

было

оперировать

множеством

данных

(

состояние

генерирующего

оборудования

и

сети

,

обеспеченность

электро

-

станций

топливом

и

т

.

д

.),

которые

зачастую

были

недоступны

.

Для

решения

этой

проблемы

в

бы

-

строрастущей

Московской

энерго

-

системе

нужна

была

специальная

структура

,

которая

выполняла

бы

функции

по

управлению

режима

-

ми

работы

всех

электростанций

,

обеспечению

надежного

энергос

-

набжения

потребителей

и

эконо

-

мичной

работы

электростанций

.

Этой

структурой

стала

организо

-

ванная

в

1926

году

диспетчерская

служба

Московской

энергосисте

-

мы

,

которую

возглавил

Борис

Ар

-

кадьевич

Телешев

.

Письмо

Главэлектро

№

8310 —

документ

,

с

которого

в

1921

году

началась

история

отечественного

опера

-

тивно

-

диспетчерского

управления

(

реконструкция

)

Первый

диспетчер

-

ский

пункт

(

фото

1925

г

.)

№

6 (39) 2016

ИСТОРИЯ

172

диспетчерского

центра

.

Третий

—

децентрализованное

диспетчер

-

ское

управление

.

Первый

способ

был

самым

экономичным

,

но

при

этом

персонал

управляемой

энер

-

госистемы

мог

сомневаться

в

пра

-

вильности

команд

,

отдаваемых

диспетчерским

центром

другой

энергосистемы

,

что

,

очевидно

,

не

-

гативно

сказалось

бы

на

надежно

-

сти

общей

работы

.

Для

реализа

-

ции

второго

варианта

нужны

были

средства

на

материально

-

техни

-

ческое

обеспечение

и

квалифи

-

цированные

кадры

.

Что

касается

третьего

способа

,

то

он

далеко

не

всегда

позволял

использовать

те

преимущества

,

которые

дает

па

-

раллельная

работа

энергосистем

,

поэтому

этот

вариант

был

отвер

-

гнут

.

Остановились

на

компромис

-

се

—

на

первом

этапе

объедине

-

ния

энергосистем

применялся

первый

вариант

,

а

впоследствии

переходили

ко

второму

.

Так

,

диспетчерское

управле

-

ние

Верхне

-

Волжскими

энерго

-

системами

первоначально

осу

-

ществлял

диспетчер

Горьковской

энергосистемы

,

а

впоследствии

—

диспетчер

специально

созданной

Объединенной

диспетчерской

службы

энергосистем

Верхней

Волги

.

Аналогично

на

юге

страны

диспетчер

Объединенной

диспет

-

черской

службы

принял

обязан

-

ности

диспетчерского

управления

энергосистемами

Юга

от

диспет

-

чера

Донбасской

энергосистемы

.

Так

возникла

двухуровневая

система

оперативно

-

диспетчер

-

ского

управления

,

в

которой

дис

-

петчерские

службы

региональных

энергосистем

подчинялись

дис

-

петчерским

службам

объединен

-

ных

энергосистем

.

В

функционал

Объединенных

диспетчерских

служб

входило

регулирование

частоты

и

меж

-

системных

перетоков

мощности

,

формирование

графиков

планово

-

предупредительных

и

капиталь

-

ных

ремонтов

,

а

также

ввод

гра

-

фиков

ограничения

потребления

при

недостатке

мощности

в

энер

-

госистемах

.

Несколько

по

-

иному

выглядело

создание

Объединенного

диспет

-

черского

управления

энергосисте

-

мами

Урала

.

В

1942

году

из

-

за

большого

ко

-

личества

эвакуированных

пред

-

приятий

и

энергообъектов

суще

-

В

1920-

х

годах

стали

форми

-

роваться

другие

региональные

энергосистемы

,

а

вместе

с

ними

и

диспетчерские

службы

.

Таким

образом

,

была

создана

одноуров

-

невая

система

оперативно

-

диспет

-

черского

управления

.

Одновременно

новое

на

-

правление

получило

теорети

-

ческую

основу

—

в

1930-

х

годах

в

нашей

стране

вышли

в

свет

оригинальные

научные

работы

по

вопросам

параллельной

ра

-

боты

электростанций

,

центра

-

лизованного

управления

энер

-

госистемами

,

экономического

распределения

мощностей

,

фун

-

даментальные

исследования

по

статической

и

динамической

устойчивости

.

Тогда

же

были

соз

-

даны

и

первые

аналоговые

моде

-

ли

энергосистем

(

в

то

время

они

назывались

расчетными

столами

)

для

расчета

установившихся

ре

-

жимов

и

динамической

устойчи

-

вости

.

В

энергосистемах

стали

вне

-

дряться

устройства

телепередачи

сигналов

и

измерений

по

высоко

-

частотным

каналам

с

использова

-

нием

линий

электропередачи

.

Сам

диспетчерский

пункт

тоже

претер

-

пел

радикальные

изменения

.

Пер

-

вые

энергосистемы

состояли

всего

из

нескольких

объектов

.

Для

рабо

-

ты

диспетчеров

было

достаточно

частотомера

,

телефонного

аппа

-

рата

,

конторской

книги

и

ватмана

со

схемой

электрической

сети

,

на

котором

цветными

карандашами

отмечались

изменения

состояния

оборудования

и

линий

электро

-

передачи

.

Суточная

ведомость

энергосистемы

велась

вручную

—

диспетчер

просто

обзванивал

оперативный

персонал

энерго

-

объектов

,

а

все

необходимые

рас

-

четы

делались

с

использованием

логарифмической

линейки

,

ариф

-

мометра

и

обычных

счетов

.

С

их

помощью

диспетчеры

и

инженеры

по

расчету

электроэнергетического

режима

умудрялись

быстро

и

точно

решать

системы

уравнений

с

мно

-

жеством

неизвестных

.

Постепенно

появлялись

новые

инструменты

,

открывавшие

новые

возможности

диспетчеризации

.

В

первую

оче

-

редь

—

средства

связи

и

телеме

-

трии

и

диспетчерские

щиты

.

В

1930-

х

в

составе

диспетчер

-

ских

служб

появились

группы

ре

-

жимов

.

Первая

была

сформирова

-

на

на

базе

оперативного

сектора

управления

эксплуатации

ленин

-

градского

«

Электротока

».

Она

за

-

нималась

расчетом

и

назначени

-

ем

рациональных

электрических

режимов

электростанций

и

сетей

и

анализом

работы

энергосистемы

.

ВТОРОЙ

УРОВЕНЬ

По

мере

расширения

зоны

охвата

электрическими

сетями

в

отдель

-

ных

регионах

появилась

возмож

-

ность

соединения

между

собой

электрических

сетей

соседних

смежных

энергосистем

,

что

по

-

требовало

дальнейших

шагов

в

развитии

диспетчерского

управ

-

ления

.

Впервые

параллельная

работа

энергосистем

в

СССР

была

орга

-

низована

в

1932

году

,

но

скорее

вопреки

,

а

не

благодаря

стремле

-

ниям

энергетиков

.

В

конце

лета

на

складе

топлива

Нижегородской

ГРЭС

почти

половину

заготовлен

-

ного

торфа

уничтожил

пожар

.

Для

минимизации

объемов

ограниче

-

ния

потребителей

Нижегородской

энергосистемы

было

принято

ре

-

шение

об

электроснабжении

ее

от

Ивановской

ГРЭС

.

Стоит

отме

-

тить

,

что

на

тот

момент

физиче

-

ской

возможности

такой

передачи

электроэнергии

не

было

—

тран

-

зита

от

Ивановской

ГРЭС

в

Ни

-

жегородскую

область

просто

не

существовало

.

Однако

чрезвы

-

чайные

ситуации

требуют

чрезвы

-

чайных

мер

,

и

в

середине

ноября

1932

года

перетоки

из

Ивановской

энергосистемы

в

Нижегородскую

начались

—

транзит

был

органи

-

зован

буквально

за

два

месяца

.

К

середине

1930-

х

в

стране

уже

начался

массовый

процесс

объединения

региональных

энер

-

госистем

в

более

крупные

энер

-

гообъединения

.

К

концу

десяти

-

летия

на

параллельную

работу

подключены

несколько

энергоси

-

стем

в

центре

страны

(

Горьков

-

ская

,

Ярославская

и

Ивановская

)

и

на

юге

(

Донецкая

,

Днепровская

и

Рос

товская

).

Фундаментальной

проблемой

стал

выбор

наиболее

эффектив

-

ной

концепции

управления

па

-

раллельно

работающими

энер

-

госистемами

.

Рассматривались

три

варианта

.

Первый

предпола

-

гал

,

что

управлять

должна

дис

-

петчерская

служба

одной

из

них

.

Второй

—

создание

отдельного

173

ствовавшая

энергосистема

Урала

,

кстати

,

самая

большая

в

стране

по

мощности

электростанций

и

занимаемой

территории

,

стре

-

мительно

разрасталась

и

ста

-

новилась

трудноуправляемой

.

Поэтому

было

принято

решение

поделить

ее

на

три

энергосисте

-

мы

:

Свердловскую

,

Челябинскую

и

Молотовскую

(

впоследствии

—

Пермскую

),

а

для

диспетчерского

управления

энергосистемами

соз

-

дать

Объединенное

диспетчер

-

ское

управление

—

ОДУ

Урала

.

К

слову

,

Уральский

регион

стал

полигоном

для

испытаний

и

вне

-

дрения

технических

решений

,

ставших

впоследствии

основой

режимной

и

противоаварийной

автоматики

,

а

также

автоматиза

-

ции

оперативно

-

диспетчерского

управления

.

Так

,

уже

в

середине

войны

началось

внедрение

пере

-

довых

для

того

времени

автомати

-

ческих

регуляторов

возбуждения

(

АРВ

)

и

устройств

быстродейству

-

ющего

возбуждения

,

использова

-

ние

которых

исключало

возник

-

новение

так

называемых

«

лавин

напряжения

» —

аварий

,

при

кото

-

рых

происходит

лавинообразное

снижение

напряжения

из

-

за

нару

-

шений

статической

устойчивости

энергосистемы

и

нарастающего

дефицита

реактивной

мощности

.

А

также

АЧР

—

устройств

авто

-

матической

частотной

разгрузки

,

предотвращающих

«

лавину

ча

-

стоты

» —

снижение

частоты

из

-

за

нарастающего

дефицита

мощно

-

сти

.

Стали

широко

применяться

устройства

автоматического

по

-

вторного

отключения

(

АПВ

)

и

ав

-

томатического

включения

резерв

-

ного

оборудования

(

АВР

),

которые

значительно

повысили

надеж

-

ность

работы

энергосистем

.

С

началом

параллельной

ра

-

боты

Московской

энергосистемы

с

энергосистемами

Верхней

Волги

функции

диспетчерского

управле

-

ния

центральными

энергосисте

-

мами

перешли

от

ОДС

Верхней

Волги

к

вновь

образованному

в

1946

году

ОДУ

Центра

.

Надо

сказать

,

что

в

дальней

-

шем

имевшая

место

разнотипность

наименования

центров

диспетчер

-

ского

управления

объединенными

энергосистемами

(

ОДС

и

ОДУ

),

была

устранена

,

так

как

их

структу

-

ры

и

основные

задачи

в

основном

полностью

совпадали

.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ

ИЕРАРХИЯ

Днем

рождения

Единой

энерго

сис

-

темы

страны

считается

30

апреля

1956

года

,

когда

была

включена

под

нагрузку

первая

цепь

400

кВ

электропередачи

Куйбышев

—

Москва

.

Эта

электропередача

не

только

связала

между

собой

формиро

-

вавшееся

вокруг

Куйбышевской

ГЭС

объединение

энергосистем

Средней

Волги

с

объединени

-

ем

Центральных

энергосистем

,

но

и

,

продолжаясь

в

восточ

-

ном

направлении

,

соединилась

в

1959

году

с

электрической

сетью

энергосистем

Урала

.

Таким

обра

-

зом

,

была

создана

основа

в

виде

объединения

трех

ОЭС

:

Центра

,

Средней

Волги

и

Урала

—

для

создания

Единой

энергетической

системы

(

на

тот

момент

пока

лишь

европейской

части

страны

).

Решение

задачи

диспетчерско

-

го

управления

формирующейся

ЕЭС

в

1957

году

было

возложено

на

ОДУ

ЕЭС

Европейской

части

,

в

которую

было

преобразовано

существовавшее

ОДУ

Центра

.

Таким

образом

,

создание

ОДУ

ЕЭС

привело

к

созданию

трех

-

уровневой

централизованной

иерархической

системы

:

диспет

-

черские

службы

территориальных

энергосистем

—

объединенные

диспетчерские

управления

—

дис

-

петчерский

центр

в

Москве

.

Агитационный

плакат

военного

времени

Основные

показатели

энергосистемы

СССР

в

1955

ГОДУ

Суммарная

мощность

электростанций

—

37 200

МВт

Выработка

—

170,2

млрд

кВт∙ч

Общая

протяженность

линий

электропередачи

класса

напряжения

110–220

кВ

—

109

км

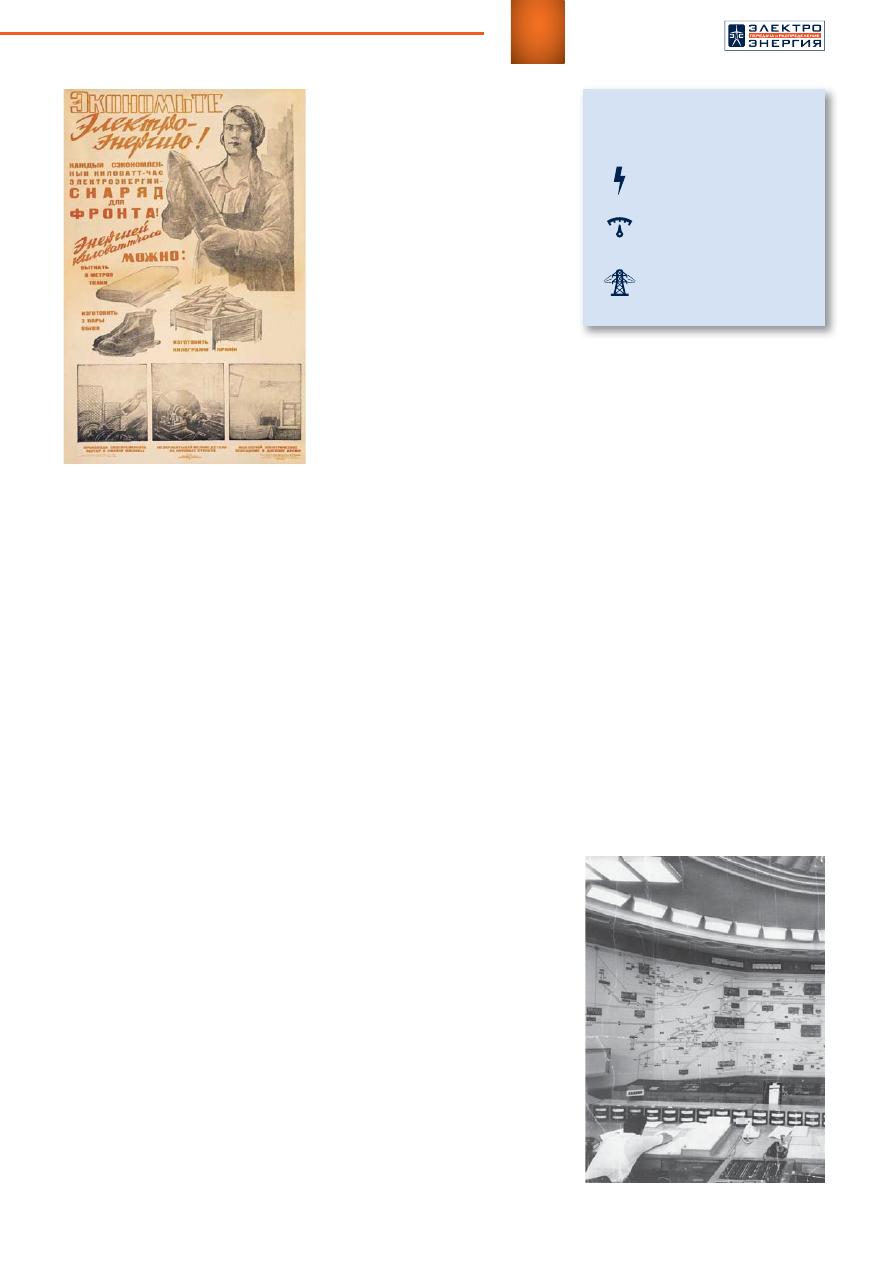

Диспетчерский

щит

ОДУ

Центра

(

фото

1950-

х

годов

)

Конец

1950-

х

и

все

следующее

десятилетие

можно

смело

назвать

этапными

в

истории

создания

ЕЭС

,

ибо

в

эти

годы

региональ

-

ные

энергосистемы

,

соединяясь

между

собой

,

образовывали

объ

-

единенные

энергосистемы

—

ОЭС

,

впоследствии

присоединяв

-

шиеся

к

формируемой

ЕЭС

.

Еще

на

этапе

начала

образо

-

вания

объединения

энергосистем

создавались

Объединенные

дис

-

петчерские

управления

,

на

кото

-

рые

была

возложена

как

задача

организации

работ

по

подключе

-

нию

на

параллельную

работу

но

-

вых

энергосистем

,

так

и

задача

по

последующему

подключению

объ

-

единения

энергосистем

к

форми

-

рующейся

ЕЭС

.

В

эти

годы

были

созданы

все

ос

-

новные

ОДУ

,

существующие

по

сей

день

:

в

1958

году

—

ОДУ

Северно

-

го

Кавказа

(

позднее

преобразовано

в

ОДУ

Юга

),

в

1959 —

ОДУ

Сиби

-

ри

,

в

1960 —

ОДУ

Средней

Волги

,

в

1961

году

—

ОДУ

Северо

-

Запада

с

центром

в

Риге

(

с

1992

года

оно

№

6 (39) 2016

ИСТОРИЯ

174

располагается

в

Санкт

-

Петербурге

),

в

1968

году

—

ОДУ

Востока

.

Все

образовавшиеся

ОДУ

(

кро

-

ме

ОДУ

ЕЭС

)

до

начала

70-

х

го

-

дов

имели

двойное

подчинение

.

Оперативное

—

центральному

диспетчерскому

управлению

(

его

функции

выполняло

ОДУ

Евро

-

пейской

части

СССР

),

а

адми

-

нистративное

—

региональным

энергетическим

главкам

«

Глав

-

центрэнерго

», «

Главсевзапэнер

-

го

», «

Главуралэнерго

», «

Главюж

-

энерго

, «

Главвостокэнерго

»

и

др

.

Существовавшие

ОДУ

были

малочисленны

,

ютились

в

наспех

переоборудованных

помещениях

,

были

скудно

оснащены

средства

-

ми

связи

и

телемеханики

.

Руко

-

водством

отрасли

было

признано

,

что

организационная

структура

и

имеющиеся

средства

диспет

-

черского

управления

не

удовлет

-

воряют

предъявляемым

к

ним

требованиям

.

28

сентября

1967

года

выхо

-

дит

приказ

Министерства

энер

-

гетики

и

электрификации

СССР

о

создании

Центрального

дис

-

петчерского

управления

Единой

энергосистемы

СССР

(

ЦДУ

ЕЭС

СССР

).

Именно

эту

дату

следует

считать

началом

создания

полно

-

ценной

трехуровневой

системы

,

так

как

ОДУ

после

этого

были

переподчинены

от

главков

в

ЦДУ

ЕЭС

,

что

позволило

отделить

от

административно

-

хозяйственной

системы

управления

электро

-

энергетикой

систему

диспетчер

-

ского

управления

и

поставить

ее

«

над

схваткой

».

Так

закладыва

-

лись

основы

независимости

дис

-

петчеров

от

функций

по

выработ

-

ке

,

передаче

и

распределению

энергии

и

интересов

отдельных

субъектов

отрасли

или

их

групп

.

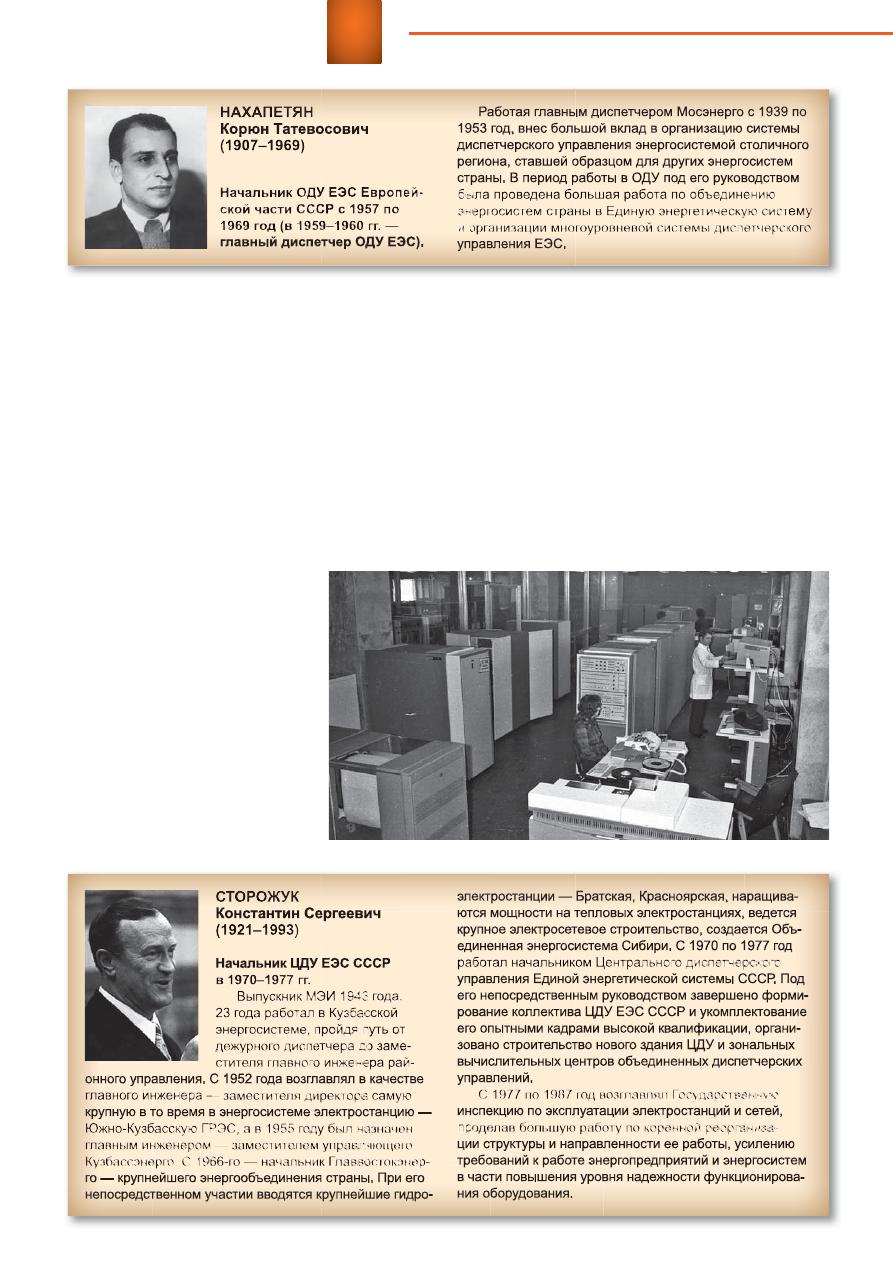

Вычислительный

центр

ЦДУ

ЕЭС

СССР

(

фото

1980-

х

годов

)

Кроме

того

,

создание

единой

ад

-

министративной

и

оперативной

иерархии

позволяло

наладить

информационные

потоки

о

состо

-

янии

региональных

энергосистем

в

центр

для

принятия

наиболее

эффективных

решений

в

про

-

цессе

управления

ЕЭС

,

которая

уже

превращалась

в

крупнейшую

в

мире

по

протяженности

и

коли

-

честву

параллельно

работающих

энергосистем

.

Период

1970–1980-

х

годов

стал

временем

бурного

развития

диспетчерских

технологий

:

по

-

175

всеместное

внедрение

ЭВМ

для

компьютерных

расчетов

устано

-

вившихся

режимов

и

динамиче

-

ской

устойчивости

,

систем

авто

-

матизированного

диспетчерского

управления

,

развитие

противо

-

аварийной

автоматики

и

систем

автоматического

регулирования

частоты

и

мощности

.

Получили

развитие

комплексы

противоава

-

рийной

автоматики

узлов

атом

-

ных

станций

и

связей

ЕЭС

СССР

,

стали

внедряться

комплексы

ком

-

пьютерных

программ

автоматизи

-

рованного

выбора

параметров

на

-

стройки

устройств

РЗА

.

Во

второй

половине

1980-

х

стали

вводить

экономические

сти

-

мулы

повышения

эффективности

работы

электростанций

,

ставшие

первыми

шагами

на

пути

к

рынку

электроэнергии

.

Предпосылкой

для

их

ввода

стала

длительная

работа

ЕЭС

СССР

с

нагрузкой

на

сети

на

пределе

их

возможностей

из

-

за

недостатка

генерирующих

мощностей

.

По

предложению

ЦДУ

ЕЭС

в

1986

году

правительство

изменило

систему

плановых

по

-

казателей

в

электроэнергетике

—

был

введен

коэффициент

исполь

-

зования

установленной

мощности

(

КИУМ

),

позволивший

увеличить

располагаемую

мощность

гене

-

рации

в

стране

за

счет

более

ин

-

тенсивного

использования

обо

-

рудования

станций

.

А

в

конце

десятилетия

было

принято

реше

-

ние

двигаться

к

созданию

Феде

-

рального

оптового

рынка

электро

-

энергии

—

ФОРЭМ

.

КРИЗИС

И

РАССЛОЕНИЕ

В

начале

1990-

х

ЕЭС

СССР

всту

-

пила

в

фазу

расцвета

.

В

ее

соста

-

ве

параллельно

работало

88

энер

-

госистем

из

102

существовавших

на

территории

Советского

Союза

.

Было

создано

уникальное

межго

-

сударственное

объединение

энер

-

госистем

социалистических

стран

«

Мир

»

установленной

мощностью

около

400

млн

кВт

,

охватывающее

территорию

от

Улан

-

Батора

до

Берлина

,

в

котором

параллель

-

но

с

ЕЭС

СССР

работали

энер

-

госистемы

стран

—

членов

СЭВ

:

Болгарии

,

Венгрии

,

ГДР

,

Польши

,

Румынии

и

Чехословакии

.

В

пер

-

вые

же

годы

после

исчезновения

СССР

с

карты

мира

ситуация

зна

-

чительно

изменилась

.

Единая

энергетическая

систе

-

ма

СССР

превратилась

в

меж

-

государственное

объединение

энергосистем

стран

СНГ

и

Бал

-

тии

.

Прекратилась

параллельная

работа

с

энергосистемами

стран

бывшего

СЭВ

.

Потребовалось

создание

с

нуля

новой

системы

отношений

между

ЦДУ

ЕЭС

Рос

-

сии

и

диспетчерскими

центрами

энергосистем

стран

—

бывших

союзных

республик

.

Процесс

этот

протекал

не

гладко

.

Систематиче

-

ские

нарушения

режимов

межгосу

-

дарственных

перетоков

вынужда

-

ли

ЦДУ

ЕЭС

к

принятию

решений

о

временном

отделении

от

ЕЭС

«

проштрафившихся

»

энергоси

-

стем

,

что

в

отдельных

случаях

от

-

рицательно

влияло

и

на

отдельные

регионы

ЕЭС

России

.

К

сожалению

,

кризисные

явле

-

ния

затронули

и

структуру

опера

-

тивно

-

диспетчерского

управления

.

В

конце

80-

х

годов

второй

уровень

диспетчерской

иерархии

,

ОДУ

,

был

снова

переподчинен

территори

-

альным

главкам

,

впоследствии

—

структурам

,

образованным

в

нача

-

ле

90-

х

годов

,

филиалам

РАО

«

ЕЭС

России

»,

названным

Объединен

-

ными

энергосистемами

.

Первый

уровень

—

диспетчерские

службы

территориальных

энергосистем

—

вошли

в

состав

АО

-

энерго

(

регио

-

нальных

дочерних

обществ

РАО

).

ЦДУ

ЕЭС

осталось

как

бы

«

само

по

себе

».

Принцип

единоначалия

в

оперативном

управлении

,

конеч

-

но

,

сохранился

,

но

организацион

-

ная

основа

единой

трехуровневой

системы

фактически

была

раз

-

рушена

со

всеми

вытекающими

последствиями

:

отсутствием

еди

-

ной

технологической

политики

,

унифицированных

деловых

про

-

цессов

и

системы

подготовки

пер

-

сонала

.

Основные

показатели

энергосистемы

СССР

в

1990

ГОДУ

Общая

установленная

мощность

электро

-

станций

—

288 600

МВт

Выработка

—

1528,7

млрд

кВт∙ч

Общая

протяженность

линий

электропередачи

класса

напряжения

35–1150

кВ

—

600 000

км

№

6 (39) 2016

ИСТОРИЯ

176

Радикальная

смена

экономиче

-

ской

формации

добавила

новые

задачи

и

в

функционал

оператив

-

но

-

диспетчерского

управления

.

В

отечественной

электроэнерге

-

тике

сохранялось

государствен

-

ное

тарифное

регулирование

,

но

вследствие

тяжелой

экономиче

-

ской

ситуации

в

стране

тарифы

не

могли

обеспечить

компенсацию

за

-

трат

генераторов

,

а

инвестицион

-

ная

составляющая

в

тарифах

была

недостаточна

даже

для

простого

воспроизводства

основных

произ

-

водственных

фондов

.

Тогда

было

принято

решение

продвигаться

в

сторону

применения

рыночных

экономических

механизмов

,

и

си

-

стему

отношений

в

энергетике

пересмотрели

—

в

середине

деся

-

тилетия

начали

работу

Федераль

-

ный

оптовый

рынок

электроэнер

-

гии

и

мощности

(

ФОРЭМ

),

который

действовал

в

России

до

2003

года

,

и

«

единый

покупатель

»

в

лице

Цен

-

тра

договоров

и

расчетов

на

базе

ЦДУ

ЕЭС

России

.

Производители

электроэнергии

постепенно

вовле

-

кались

в

торговлю

на

едином

опто

-

вом

рынке

.

Эта

модель

позволила

сохранить

российские

энергетиче

-

ские

мощности

в

период

провала

потребления

и

катастрофического

уровня

неплатежей

.

Процесс

технического

перево

-

оружения

в

«

смутное

десятиле

-

тие

»

не

остановился

,

но

значи

-

тельно

трансформировался

под

влиянием

экономической

ситуации

с

одной

стороны

,

с

другой

стороны

на

него

оказало

влияние

бурное

развитие

технологий

—

появление

персональных

ЭВМ

и

микропро

-

цессорных

технологий

.

Но

общей

принципа

независимости

в

со

-

четании

с

закрепленной

в

зако

-

не

обязательностью

исполнения

диспетчерских

команд

позволили

в

период

разделения

электро

-

энергетики

по

видам

деятельности

и

прихода

в

отрасль

частных

соб

-

ственников

сохранить

технологи

-

ческую

целостность

ЕЭС

России

и

ее

надежную

работу

.

В

первые

годы

компания

за

-

нималась

воссозданием

единой

вертикали

оперативно

-

диспетчер

-

ского

управления

на

новых

прин

-

ципах

—

развитием

филиальной

сети

и

унификацией

технологий

и

деловых

процессов

.

Необходимо

было

не

только

передать

функции

по

управлению

режимами

от

преж

-

ней

системы

к

новой

,

но

и

сфор

-

мировать

материальную

базу

Системного

оператора

,

норма

-

тивно

-

технологическую

докумен

-

тацию

,

регулирующую

ее

работу

и

договорные

взаимоотношения

с

другими

субъектами

отрасли

,

выстроить

ключевые

деловые

процессы

,

по

которым

компании

предстояло

работать

в

условиях

реформирования

отрасли

и

да

-

лее

—

после

окончания

реформы

.

К

концу

2008

года

Системный

оператор

имел

полностью

сфор

-

мированную

трехуровневую

струк

-

туру

:

центральное

диспетчерское

управление

,

семь

объединенных

диспетчерских

управлений

и

59

ре

-

гиональных

диспетчерских

управ

-

лений

(

к

настоящему

моменту

в

процессе

оптимизации

структу

-

ры

их

число

сократилось

до

50-

ти

).

Важной

задачей

в

первые

годы

после

создания

стала

подготов

-

ка

к

вводу

рыночных

технологий

.

Благодаря

переходу

от

фиксиро

-

ванных

на

год

тарифов

к

конку

-

рентному

рынку

электроэнергии

с

почасовым

ценообразованием

Памятник

первой

в

России

энергосистеме

,

открытый

в

Пятигорске

в

2013

году

Основные

показатели

энергосистемы

России

в

2015

ГОДУ

Общая

установленная

мощность

электро

-

станций

—

235 305

МВт

Выработка

—

1026,88

млрд

кВт

·

ч

Общая

протяженность

линий

электропередачи

класса

напряжения

35–1150

кВ

—

2,3

млн

км

технологической

политики

в

сфе

-

ре

информационных

технологий

и

связи

—

основы

технологических

систем

оперативно

-

диспетчерско

-

го

управления

—

не

было

.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Концептуальные

изменения

пре

-

терпела

структура

оператив

-

но

-

диспетчерского

управления

в

начале

2000-

х

.

На

старте

энер

-

гетической

реформы

государством

было

принято

решение

сосредото

-

чить

управление

электроэнергети

-

ческим

режимом

ЕЭС

России

в

от

-

дельной

компании

,

независимой

от

интересов

субъектов

отрасли

.

Энергетикам

удалось

доказать

правительству

,

что

технологиче

-

ское

управление

режимом

работы

ЕЭС

—

это

уникальная

функция

,

не

совместимая

ни

с

какой

другой

и

требующая

собственных

дело

-

вых

процессов

,

технологического

обеспечения

,

финансирования

,

документооборота

,

системы

под

-

готовки

профессионалов

и

прочих

составляющих

.

А

главное

—

она

должна

быть

независимой

от

инте

-

ресов

участников

зарождавшегося

в

то

время

рынка

.

17

июня

2002

года

создано

ОАО

«

Системный

оператор

—

Цен

-

тральное

диспетчерское

управле

-

ние

Единой

энергетической

систе

-

мы

» (

сейчас

—

АО

«

Системный

оператор

Единой

энергетической

системы

») —

так

впервые

в

исто

-

рии

России

оперативно

-

диспет

-

черское

управление

энергосисте

-

мой

было

выделено

в

отдельную

инфраструктурную

компанию

,

независимую

от

влияния

субъек

-

тов

отрасли

.

Именно

соблюдение

177

АЮЕВ

Борис

Ильич

Действующий

Председатель

Правления

АО

«

СО

ЕЭС

»

с

2004

года

.

Выпускник

Уральского

поли

-

технического

института

1979

года

по

специальности

«

Электрические

станции

».

В

1979–1980

годах

работал

инженером

отдела

АСУ

Нижнетагильского

предприятия

электрических

сетей

«

Свердловэнерго

».

С

1980 —

инженер

,

затем

—

заме

-

ститель

генерального

директора

ОДУ

Урала

.

С

1998

года

работал

в

проектных

группах

ОАО

РАО

«

ЕЭС

России

»

по

реформированию

электроэнергетической

отрасли

.

В

2002

году

назначен

заместителем

Председателя

Правления

ОАО

«

СО

—

ЦДУ

ЕЭС

».

В

2004

году

избран

Председателем

Правления

компании

и

членом

Правле

-

ния

ОАО

РАО

«

ЕЭС

России

».

С

2004

года

—

Председа

-

тель

Комиссии

по

оперативно

-

технологической

коор

-

динации

совместной

работы

энергосистем

стран

СНГ

и

Балтии

(

КОТК

).

Является

членом

CIGRE,

с

мая

2009

по

сентябрь

2015

года

возглавлял

Российский

Национальный

Коми

-

тет

СИГРЭ

.

Под

его

непосредственным

руководством

Системный

оператор

в

первые

годы

своей

работы

сформировал

единую

трехуровневую

систему

оперативно

-

диспетчер

-

ского

управления

,

разработал

и

внедрил

унифициро

-

ванные

подходы

к

управлению

ЕЭС

России

,

выстроил

деловые

процессы

и

провел

технологическое

пере

осна

-

щение

.

В

настоящее

время

Борис

Ильич

возглавляет

работу

по

актуализации

нормативно

-

технической

базы

в

сфере

обеспечения

надежной

работы

ЕЭС

Рос

-

сии

.

За

активное

участие

в

работе

по

формированию

нормативно

-

правовой

базы

Единого

экономического

пространства

Б

.

И

.

Аюев

награжден

Почетной

грамотой

Правительства

Российской

Федерации

.

В

2013

году

за

большой

вклад

в

ликвидацию

последствий

аварии

на

Саяно

-

Шушенской

ГЭС

имени

П

.

С

.

Непорожне

-

го

Б

.

И

.

Аюеву

объявлена

благодарность

Президента

Российской

Федерации

.

В

2014

году

за

большой

вклад

в

подготовку

и

проведение

XXII

Олимпийских

зимних

игр

и

XI

Паралимпийских

зимних

игр

2014

года

в

городе

Сочи

награжден

Орденом

Дружбы

.

Доктор

технических

наук

,

действительный

член

Академии

инженерных

наук

им

.

А

.

М

.

Прохорова

,

автор

и

соавтор

более

70

научно

-

практических

статей

и

моно

-

графий

.

Б

.

И

.

Аюев

имеет

звание

«

Почетный

энергетик

»,

награжден

орденом

Почета

,

медалью

ордена

«

За

заслу

-

ги

перед

Отечеством

» II

степени

.

на

рынке

на

сутки

вперед

(

РСВ

),

исходя

из

ценовых

заявок

,

соответ

-

ствующих

фактическим

затратам

на

производство

электроэнергии

,

во

второй

половине

2000-

х

уда

-

лось

решить

задачу

обеспечения

полной

загрузки

оборудования

,

физически

готового

к

выработке

электроэнергии

.

Системный

опе

-

ратор

,

отвечающий

за

технологи

-

ческую

основу

рынка

,

полностью

переработал

принципы

расчета

электроэнергетических

режимов

,

создав

к

ноябрю

2003

года

(

момен

-

ту

старта

оптового

рынка

электро

-

энергии

)

новую

математическую

модель

ЕЭС

России

.

Постепенно

функционал

Сис

-

темного

оператора

расширялся

.

Так

,

в

2009

году

появилась

госу

-

дарственная

система

планиро

-

вания

развития

ЕЭС

.

Компания

стала

важным

звеном

системы

развития

отрасли

,

поскольку

могла

согласовывать

планы

строитель

-

ства

энергообъектов

на

строго

на

-

учной

основе

,

исходя

из

прогноза

потребления

и

режимных

условий

.

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

В

2017

году

Системный

оператор

отметит

свое

15-

летие

.

Одной

из

ключевых

задач

компании

на

данном

этапе

является

форми

-

рование

актуальной

нормативно

-

технической

базы

электроэнерге

-

тики

.

По

завершении

в

2008

году

активной

фазы

реформирования

отрасль

не

получила

системы

от

-

раслевого

нормативно

-

техноло

-

гического

регулирования

в

виде

единого

общеобязательного

на

-

бора

правил

,

определяющего

технические

требования

к

эле

-

ментам

энергосистемы

,

обеспе

-

чивающие

их

работу

в

составе

технологического

комплекса

ЕЭС

России

.

В

то

же

время

норма

-

тивно

-

технические

документы

,

утверж

денные

приказами

ОАО

РАО

«

ЕЭС

России

»

и

ведомствен

-

ными

актами

,

после

расформи

-

рования

РАО

остались

вне

пра

-

вового

пространства

,

а

советские

ГОСТы

и

своды

правил

потеряли

актуальность

и

юридический

ста

-

тус

в

сложившейся

в

российской

энергетике

новой

системе

от

-

ношений

.

Постепенно

энергоси

-

стема

стала

наполняться

обору

-

дованием

,

не

соответствующим

параметрам

нормальной

работы

в

составе

ЕЭС

,

стал

снижаться

уровень

технологического

обслу

-

живания

оборудования

и

ремон

-

тов

,

подготовки

персонала

энер

-

гообъектов

.

Количество

аварий

системного

характера

,

приводя

-

щих

к

разделению

энергосистемы

и

отключению

большого

числа

потребителей

,

в

последние

годы

стало

расти

.

В

настоящее

время

специали

-

сты

Системного

оператора

актив

-

но

участвуют

в

общеотраслевой

работе

по

исправлению

ситуации

,

ведущейся

под

руководством

Мин

-

энерго

.

С

2014

года

АО

«

СО

ЕЭС

»

является

базовой

организацией

Технического

комитета

по

стандар

-

тизации

«

Электроэнергетика

» (

ТК

016)

Росстандарта

.

Основные

за

-

дачи

ТК

016,

формирующего

новую

систему

национальной

стандарти

-

зации

в

энергетике

, —

повышение

эффективности

использования

по

-

тенциала

национальной

стандар

-

тизации

для

проведения

единой

технической

политики

в

отрасли

и

достижения

технологической

со

-

вместимости

оборудования

.

Системный

оператор

прини

-

мал

активное

участие

в

разра

-

ботке

Правил

технологического

функционирования

электроэнер

-

гетических

систем

,

призванных

ликвидировать

пробел

в

норма

-

тивно

-

технической

базе

.

Этот

комплексный

нормативный

акт

,

находящийся

на

рассмотрении

в

Правительстве

России

,

опре

-

деляет

технологические

правила

работы

энергосистем

и

является

важнейшим

документом

,

уста

-

навливающим

единые

«

правила

игры

»

в

сфере

обеспечения

на

-

дежности

функционирования

Еди

-

ной

энергосистемы

.

№

6 (39) 2016

Оригинал статьи: Очерк об истории оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России

В этом году оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России исполняется 95 лет. История его становления неразрывно связана с историей формирования отечественной энергосистемы. Представляем вам очерк об истории оперативно-диспетчерского управления, подготовленный специалистами АО «Системный оператор Единой энергетической системы».