Оригинал статьи: О влиянии провалов и прерываний напряжения на режимы функционирования промышленных систем электроснабжения

Около 90% искажений показателей качества электрической энергии является следствием функционирования электроприемников промышленных предприятий. Это связано с тем, что существующие подходы к нормированию, мониторингу и управлению качеством электроэнергии не учитывают специфику возникающих ущербов в различных отраслях промышленности и дают большие погрешности. При этом в промышленной системе электроснабжения возникают не только медленные изменения напряжения и гармонические искажения, но и помехи, вызванные провалами и прерываниями напряжения, что может стать причиной сбоя технологического оборудования. Однако несмотря на возможный ущерб, в стандартах, касающихся качества электроэнергии, провалы и прерывания напряжения не нормируются и часто не учитываются при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения. В статье на основании проведенного анализа значений показателей качества электрической энергии показана необходимость учета провалов и прерываний напряжения при эксплуатации промышленных систем электроснабжения.

Севостьянов А.А., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника» Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

Качество электроэнергии (КЭЭ) оказывает большое влияние на эффективность функционирования всех отраслей экономики России. Результаты исследований КЭЭ [1–4] показывают, что в ряде регионов страны качество электроэнергии не соответствует действующим нормам. Решение вопросов построения промышленных систем электроснабжения (СЭС) с учетом факторов, влияющих на КЭЭ, является определяющим для обеспечения эффективной и безаварийной работы данных систем электроснабжения [1].

Вопрос повышения КЭЭ, как правило, является актуальным для сетей, к которым присоединено большое количество потребителей, имеющих резкопеременный, несимметричный и несинусоидальный режим работы.

Возникающие в сетях помехи носят случайный характер искажения напряжения и при воздействии на технологическое оборудование промышленных предприятий приводят к нарушению технологического цикла производства, вызванного неправильной работой систем автоматики, ошибкой определения режимных параметров электрической сети и нарушением режимов работы производственного оборудования.

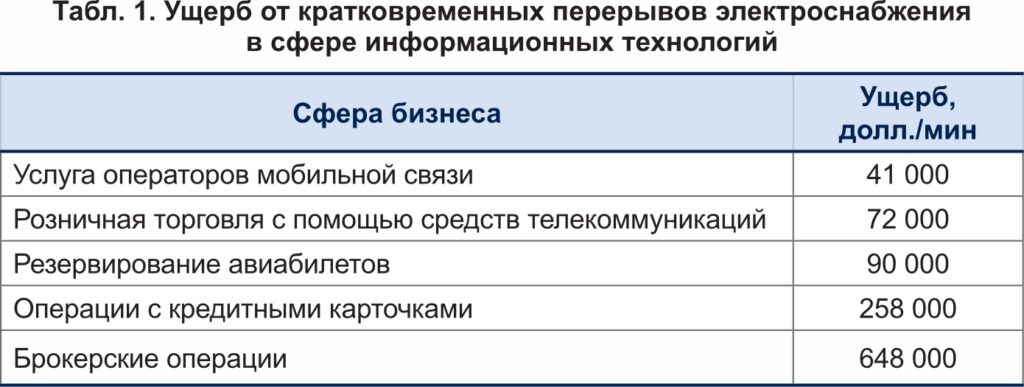

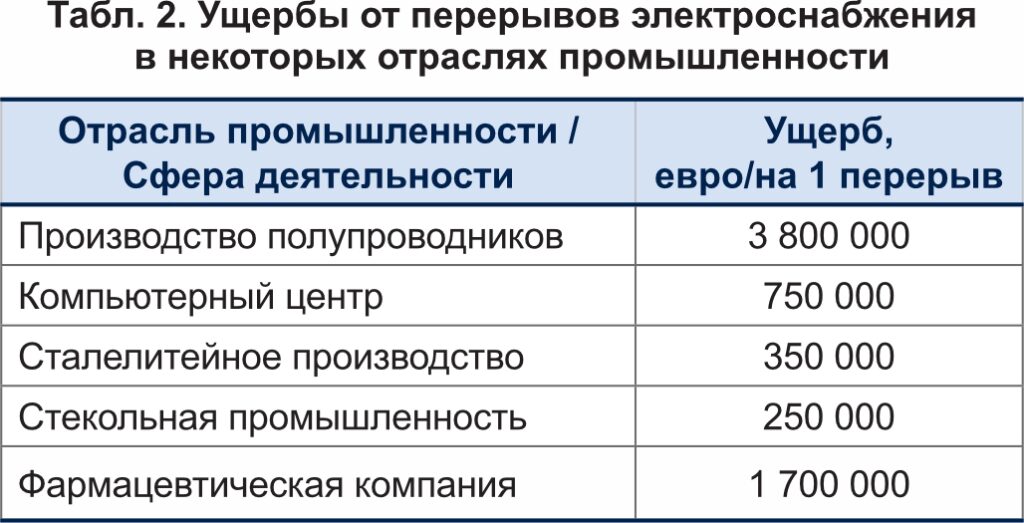

В системах электроснабжения около 60% брака и нарушений технологического режима работы промышленных электроприемников связано с низким качеством электроэнергии, в том числе и с нарушениями, вызванными провалами (ПН) и прерываниями напряжения (ПРН). Указанные помехи могут быть причинами сбоев в системах управления и защиты электроприемников, ошибок в работе микропроцессорной техники, приводить к повреждению оборудования и возникновению нештатных режимов работы основного оборудования промышленных объектов. Сложность современных технологических процессов и высокие требования к поддержанию их стабильности при возникновении в сети ПН и ПРН приводят к появлению ущербов. В таблице 1 представлены значения ущербов от кратковременных перерывов электроснабжения в сфере информационных технологий [3, 5].

Причинами больших ущербов от низкого качества электроэнергии [1, 6] являются:

- усложнение структуры и функций электроэнергетических систем, приводящих к более тяжелым последствиям при отказе одного из элементов системы;

- сложность современных технологических процессов и высокие требования к поддержанию их стабильности;

- отсутствие у потребителей электроэнергии средств мониторинга показателей КЭЭ;

- несовершенство нормативно-технической документации по нормированию, мониторингу и управлению качеством электроэнергии.

Несмотря на возможный ущерб, в стандартах на качество электрической энергии показатели, характеризующие ПН и ПРН, не нормируются и часто не учитываются при проектировании систем электроснабжения. Переход к интеллектуальным сетям будет способствовать еще большему числу сбоев в режимах работы технологического оборудования от данных помех, что связано с восприимчивостью цифровых элементов сетей к такого вида возмущениям.

УРОВНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Результаты исследований качества электрической энергии [2] показывают, что для промышленных объектов в среднем в 30% случаев контроля показателей качества показатели не соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013 [7], при этом:

- отрицательные и положительные отклонения напряжения не соответствуют требования для 18% измерений при контроле показателей КЭЭ;

- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения — 0,5% измерений;

- коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения — 5% измерений;

- коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности — 0,5% измерений;

- коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности — 6% измерений.

В большинстве случаев технические проблемы, связанные с функционированием электроприемников при нарушении качества электрической энергии в РФ, вызваны:

- гармониками напряжения — в 18% случаев сбоя технологического оборудования;

- провалами или прерываниями напряжения — в 52% сбоев;

- другими видами помех и воздействий — в 30% сбоев.

В странах Европейского союза основными причинами сбоя в работе технологического оборудования являются:

- гармонические составляющие — 5,4%;

- провалы напряжения — 23,6%;

- импульсные напряжения — 29%;

- другие виды помех и воздействий — 42%.

Для США статистика отказов в работе оборудования составляет:

- от провалов и импульсных напряжений — 48%;

- от гармонических искажений — 22%;

- другие виды помех и воздействий — 30%.

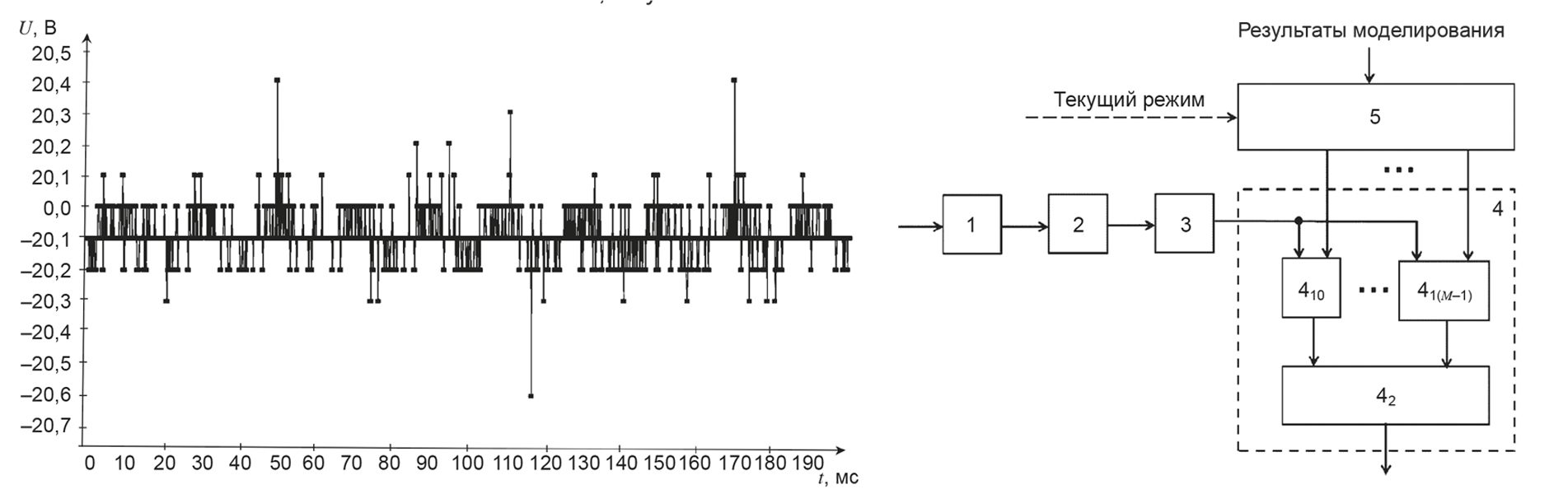

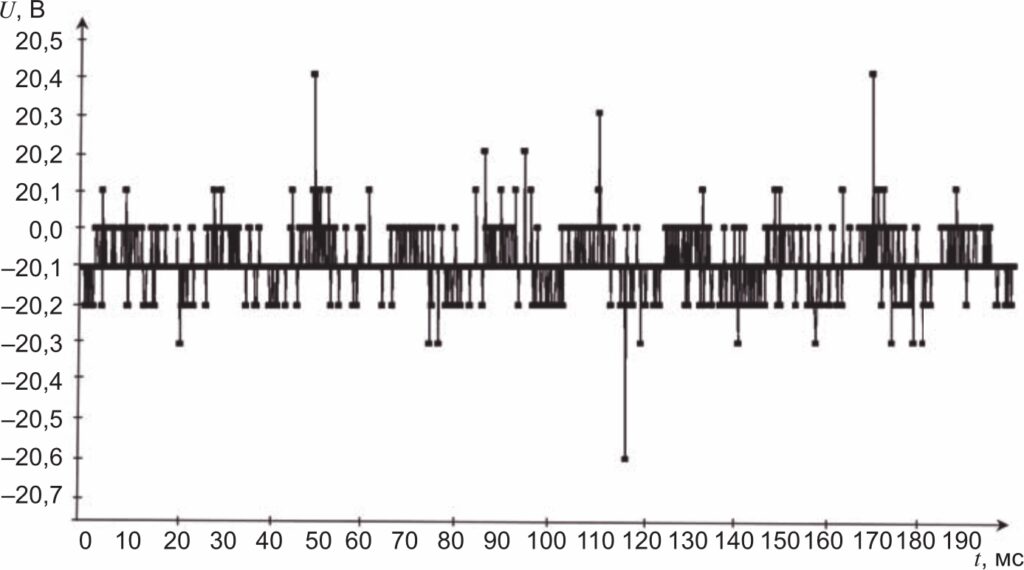

На основании представленных данных отметим, что наиболее частыми причинами сбоев в работе промышленного технологического оборудования и систем автоматики являются возникающие в сети помехи в виде ПН и ПРН. Данные помехи возникают в нормальном режиме работы промышленного оборудования, к которому относится технологическое оборудование предприятий: дуговые сталеплавильные печи (ДСП), различные прокатные станы, сварочные машины, электроприемники с двигательной нагрузкой. На рисунке 1 представлен график ПН, характеризующий форму провала напряжения, полученный при проведении измерений на одном из фидеров 0,4 кВ сварочного участка промышленного предприятия.

Рассмотрим уровни электромагнитных помех (ЭМП), в частности ПН, вносимые в сеть промышленными электроприемниками [8–10].

При своей работе ДСП создают нерегулярные ПН с частотой до 1 Гц и регулярные ПН частотой до 10 Гц.

Регулярные ПН при работе ДСП имеют глубину провала, как правило, не превышающую 5% от величины питающего напряжения. Нерегулярные ПН характеризуются глубиной провала, доходящей в отдельных случаях до 100%. Причинами нерегулярных ПН являются неблагоприятные условия зажигания дуг в период плавки металла, неустойчивое их горение, эксплуатационные короткие замыкания электродов с шихтой в момент пуска печи и при обвалах шихты.

Сварочные машины при своей работе создают в сети ПН, величина которых зависит от мощности машины и источника питания [11]. Машины рельефной и точечной сварки создают ПН глубиной до 7%. До 19% ПН создают при своей работе стыковые и многоточечные машины. При этом длительность провалов напряжения для точечных, рельефных, многоточечных и шовных сварочных машин составляет 0,02–1,0 с, стыковых сварочных машин — 0,2–20 с.

Величина ПН, создаваемая прокатными станами, зависит от их типа. В качестве приводов прокатных станов используются синхронные, асинхронные и двигатели постоянного тока. Прокатные станы с приводами от синхронных и асинхронных электродвигателей являются источниками колебаний и ПН. Так блюминги и слябинги в сетях 6–10 кВ создают ПН глубиной до 20% при длительности 1–5 с и средней частотой 20–40 провалов в минуту. Листовые станы горячей прокатки создают ПН величиной от 2% до 10% длительностью 1–5 с и средней частотой от 2 до 20 в мин. Величина ПН при работе стана холодной прокатки составляет от 2% до 20% с длительностью 2–20 с и средней частотой провалов от 4 до 20 в час.

Прессы и автоматические прессовые линии при своей работе создают ПН, составляющие 1–5% с частотой следования 0,17–0,2 Гц.

Транспортеры, вентиляторы и компрессоры в момент пуска оборудования являются источниками провалов, глубина которых не превышает:

- у транспортеров и конвейеров — 1,2%;

- вентиляторов — 3–5%;

- компрессоров — 4–6%.

Асинхронные и синхронные двигатели создают ПН глубиной от 1% до 20% и длительностью от 3 с до 10 с. Частота ПН зависит от режимов работы электродвигателей. Наибольшая частота наблюдается при повторно-кратковременном режиме работы оборудования.

ВЛИЯНИЕ ПРОВАЛОВ И ПРЕРЫВАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ

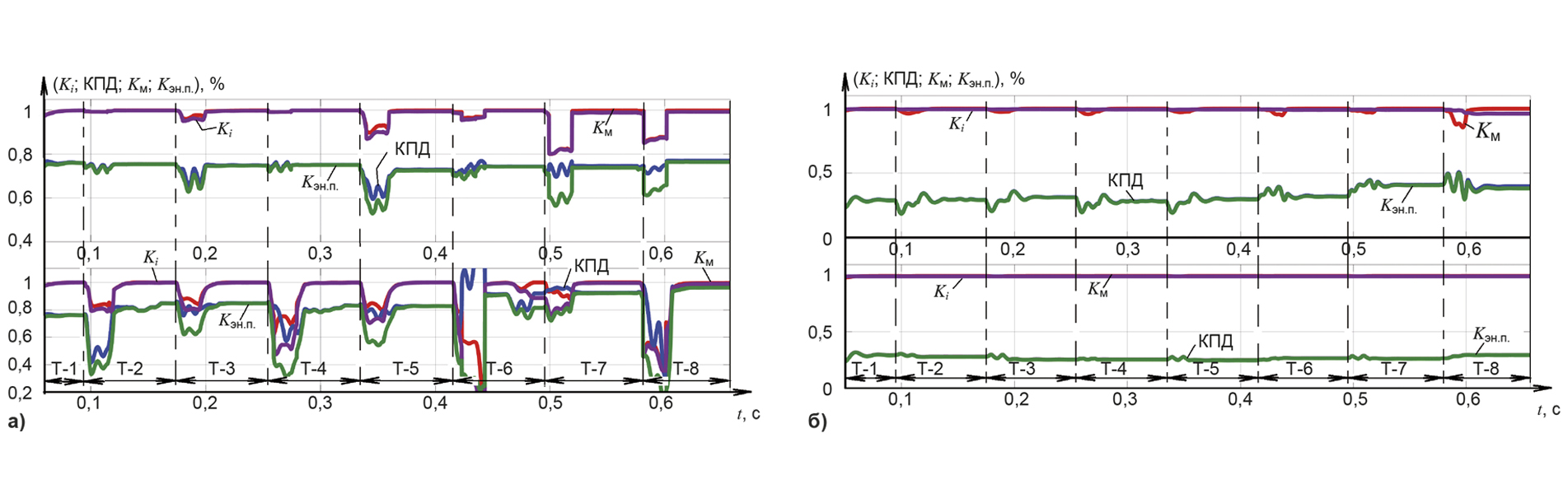

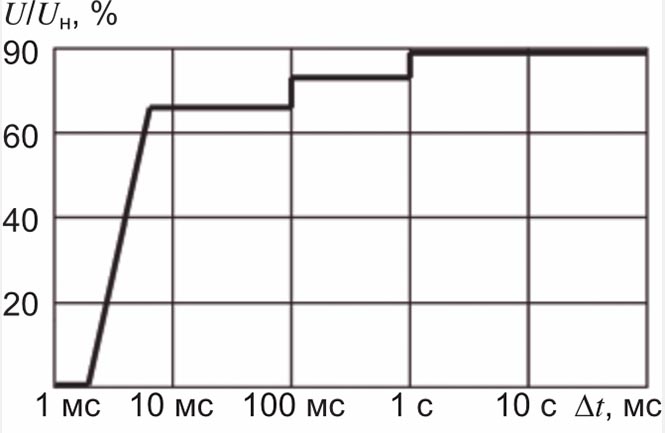

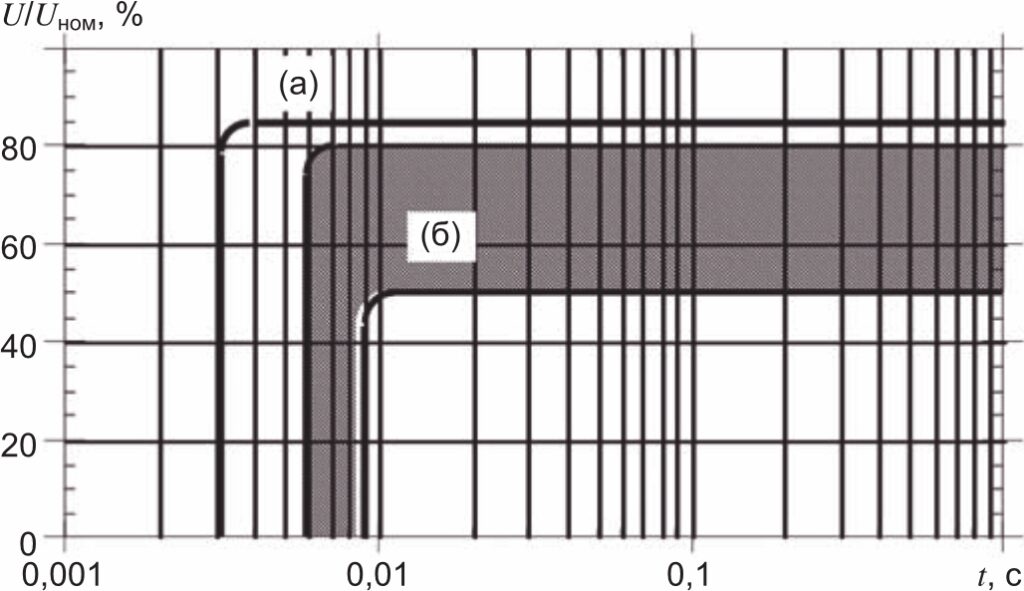

Уровень влияния ПН и ПРН на промышленные электроприемники зависит от факторов, определяющих глубину ПН, длительность провала и частоту появления ПН. При этом наиболее чувствительными к данным видам помех являются системы управления и защиты промышленных электроприемников [9, 10, 12], построенных на базе микропроцессорной техники. На рисунке 2 показана область критичных ПН и ПРН, вызывающих сбой в работе микропроцессорных систем управления [13].

Рис. 2. График допустимых ПН для микропроцессоров

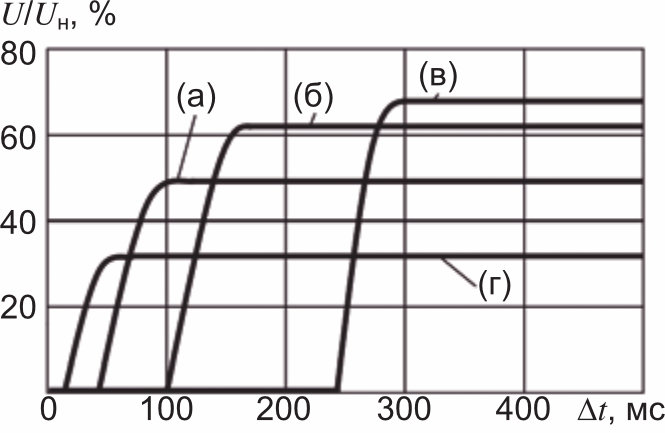

Рис. 3. График допустимых ПН: а) магнитные пускатели; б) регулируемые электроприводы; в) программируемые контроллеры; г) реле

Для систем автоматики, включающих в свою структуру управляющие реле, магнитные пускатели, программируемые контроллеры и элементы регулируемого электропривода, определены области допустимых ПН и ПРН (рисунок 3).

Так, технические сбои в работе оборудования будут наблюдаться при следующих величинах ПН:

- магнитные пускатели — ΔUn ≥ 50%;

- регулируемый электропривод — ΔUn ≥ 60%;

- программируемые контроллеры — ΔUn ≥ 70%;

- микропроцессоры — ΔUn ≥ 65%;

- реле — ΔUn ≥ 30%.

Сбои в работе данных устройств при ПН будут наблюдаться при длительностях провалов:

- магнитные пускатели — Δtn ≥ 40 мс;

- регулируемый электропривод — Δtn ≥ 100 мс;

- программируемые контроллеры — Δtn ≥ 240 мс;

- микропроцессоры — Δtn ≥ 100 мс;

- реле — Δtn ≥ 40 мс.

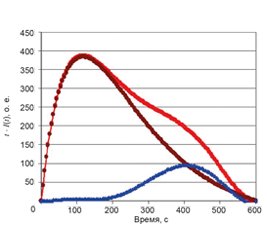

Для промышленных электроприемников, имеющих в своем составе выпрямительные блоки и блоки инверторов, границы допустимых значений ПН и ПРН представлены на рисунке 4 [14]. Следует отметить, что инверторы имеют большую чувствительность к ПН в сравнении с выпрямителями. При ПН длительностью более 6–9 мс и величине провала более 20% происходит сбой в работе выпрямителя. В блоках промышленного технологического оборудования «выпрямитель-инвертор» при ПН более 15% и длительности более 3 мс происходит его отключение.

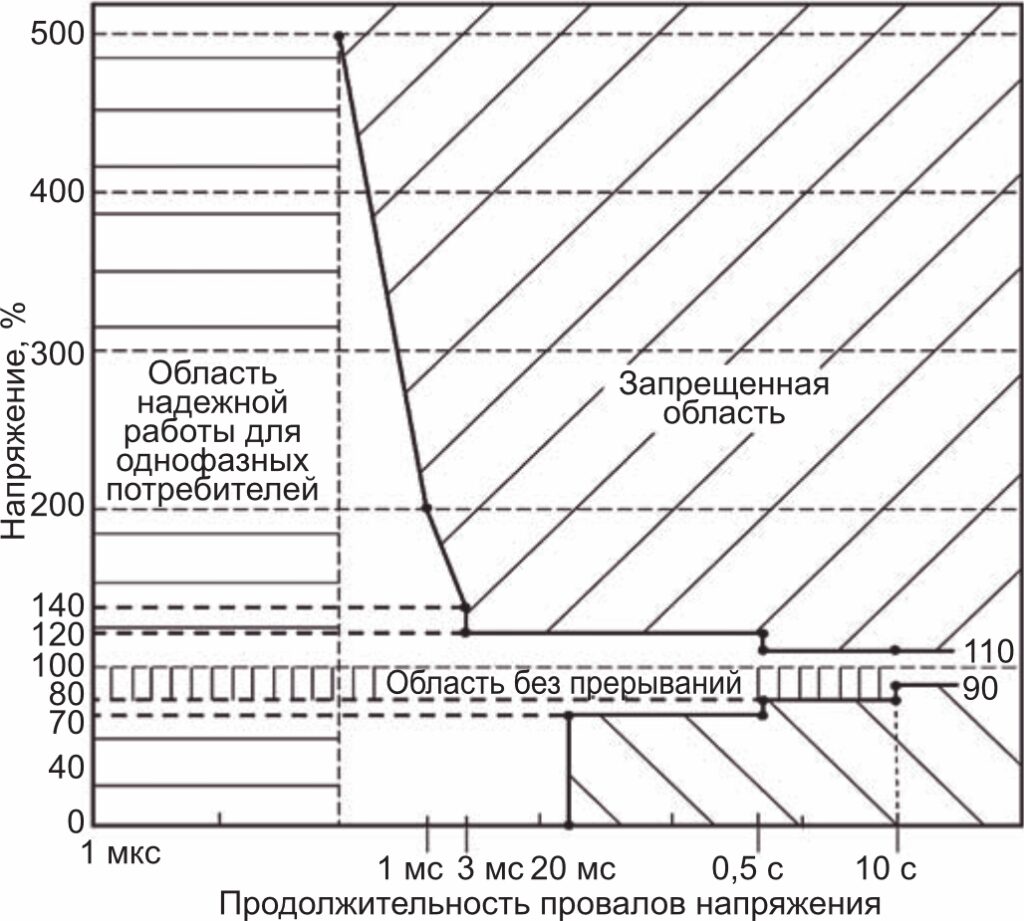

Для оценки возможности бесперебойной работы персональных компьютеров в условиях существующих ПН и ПРН разработаны кривые ITIC (Совет индустрии информационных технологий) [15]. В соответствии с данными кривыми (рисунок 5) допускаются ПРН при длительности прерывания, не превышающей 20 мс. Также допускаются ПН величиной до 10% любой длительности, до 20% при длительности, не превышающей 10 с, и до 30% длительностью менее 0,5 с.

При оценке надежности работы технологического оборудования промышленных предприятий в условиях возникновения ПН и ПРН необходимо учитывать величину возможного ущерба от данных помех.

Определение ущербов от перерывов электроснабжения необходимо проводить по двум видам ущербов: основному и ущербу внезапности [16].

Основной ущерб связан с ущербом, возникающим при ПН или ПРН в электроснабжении промышленных предприятий при условии сохранения оборудования, технологического процесса и отсутствия брака продукции, то есть обусловлен ущербом из-за невыполнения плана по выпуску продукции. Ущерб внезапности связан с появлением фактора внезапности, в результате которого могут произойти нарушения технологического процесса, поломка оборудования и, как следствие, брак продукции. Этот ущерб зависит от типа потребителя, величины недополученной электроэнергии, наличия у потребителя резервов генерации и возможности изменения технологического процесса производства. Если величина резервов потребителя достаточна, чтобы компенсировать недовыработанную продукцию за время его ограничения по энергии, то недополученная электроэнергия за это время компенсируется системой резервного электроснабжения предприятия, тем самым обеспечивая бесперебойность технологического процесса.

В работах [14, 17] приведены значения ущербов от низкого качества электрической энергии, определенные в долях от общего ежегодного ущерба, которые составляют:

- при провалах и кратковременных прерываниях напряжения длительностью менее 3 мин — 57,7%;

- при перенапряжении — 34,4%;

- при длительных прерываниях напряжения длительностью более 3 мин — 4,3%;

- при несимметрии напряжения — 2,7%;

- при несинусоидальности напряжения — 0,9%.

Как видно, наибольший ущерб наблюдается от помех в виде ПН и кратковременных ПРН, в то же время сложность современных технологических процессов и высокие требования к поддержанию их стабильности приводят к значительным потерям в различных отраслях промышленности, что наглядно иллюстрируется таблицей 2 [10, 18]. При этом необходимо отметить, что для помех в виде ПН и ПРН стандарт ГОСТ 32144-2014 [7] требования к уровням данных помех не определяет.

Представленная информация позволяет констатировать, что при нормировании показателей КЭЭ и разработке рекомендаций по его повышению необходимо уделять внимание показателям, определяющим глубину и длительность провалов и прерываний напряжения.

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Для решения проблемы повышения КЭЭ важное значение отводится его контролю и мониторингу. Основные положения по организации и проведению контроля и мониторинга КЭЭ в РФ изложены в стандартах ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.7 и ГОСТ 30804.4.30 [19–21].

В работах [5, 22] показано, что применяемые в настоящее время системы мониторинга могут давать большую погрешность при измерении КЭЭ, что не соответствует условиям функционирования современных СЭС.

Причинами больших погрешностей являются:

1) дискретное преобразование Фурье, которое применяется при цифровой обработке сигналов, что дает большую точность при анализе периодических процессов (в СЭС промышленных предприятий, городов и особенно электрического транспорта изменения токов и напряжений не являются периодическими, поэтому при дискретизации их графиков происходит наложение спектров соседних гармоник друг на друга, наибольшие погрешности возникают при наличии в спектрах анализируемых сигналов постоянной составляющей, четных гармоник и интергармоник);

2) погрешности измерения амплитуды, фазового угла и времени синхронизации;

3) погрешности трансформаторов тока и напряжения.

В активных системах электроснабжения потоки мощности могут быть не только однонаправленны (от электростанций к потребителям электроэнергии), но и двунаправленными (от потребителей в распределительные сети), особенно при наличии источников распределенной генерации и систем накопления электроэнергии. Существующие системы мониторинга в таких сетях будут давать большие погрешности в измерениях активной и реактивной мощности. Проведенные расчеты [3] показывают, что ошибки в оценке активной мощности могут достигать ±290%, а реактивной ±130% и более.

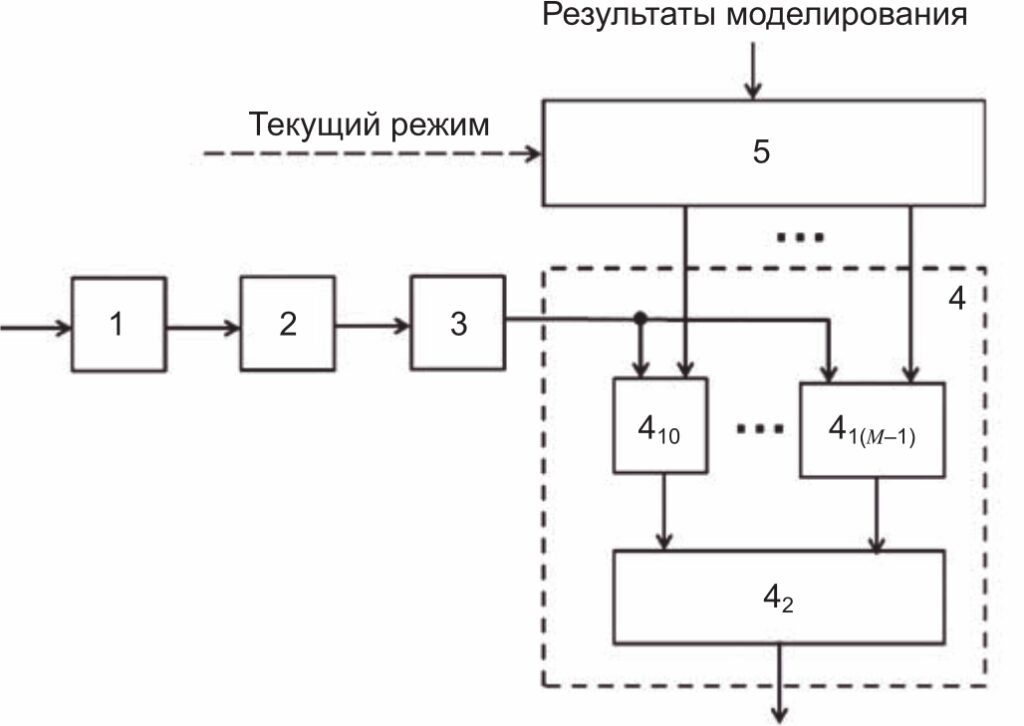

Для решения задач мониторинга КЭЭ предлагается способ анализа качества электроэнергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения, представленный на рисунке 6 [23]. Данный способ позволяет определить источники и степень искажения параметров КЭЭ и выработать управляющие воздействия на СЭС с целью повышения КЭЭ с учетом составляющих ущерба.

Для обеспечения функционирования предлагаемого способа реализуется предварительное имитационное моделирование СЭС, целями которого являются:

- определение режимов функционирования СЭС промпредприятия с учетом особенностей режимов работы электроприемников;

- выявление режимов, в которых возможны существенные отклонения показателей КЭЭ, требующие реализации мероприятий по восстановлению нормального функционирования СЭС;

- создание базы данных форм тока и напряжения для каждого из режимов с существенными отклонениями параметров КЭЭ, которые характеризуют степень и источник искажающих воздействий.

На основании предварительного имитационного моделирования формируется база данных искаженных сигналов тока и напряжения при существенных отклонениях показателей КЭ в различных режимах функционирования СЭС предприятия. Результаты имитационного моделирования вносятся в память блока хранения 5 (рисунок 6) для последующего выбора совокупных искаженных токов и напряжений в определенном режиме работы СЭС.

В модуле 1 (рисунок 6) выполняется аналогоцифровое преобразование мгновенных значений фазных токов и напряжений в точках присоединения (модуль сбора данных). В модуле 2 происходит трехмерное преобразование мгновенных значений фазных токов и напряжений в пространственный вектор. Мгновенные значения комплексного вектора из модуля 2 поступают в модуль нормировки 3. В модуле 3 в скользящем окне данных, включающем, например, N комплексных отсчетов (мгновенных значений) пространственного вектора, производится их нормировка (приведение к нормированному виду) по энергии. Для этого вычисляется энергия совокупности N комплексных значений пространственного вектора в текущем скользящем окне, и каждое из комплексных мгновенных значений пространственного вектора этого скользящего окна нормируется к рассчитанной энергии.

Нормированные совокупности комплексных мгновенных значений пространственного вектора из модуля 3 поступают в блок 4 распознавания. Блок 4 решает задачу распознавания, какой из комплексных дискретных сигналов поступил на его вход. При решении задачи распознавания используется блок 5 хранения результатов имитационного моделирования. В соответствии с текущим режимом функционирования СЭС блок 5 подает на вторые входы модулей сравнения 410…41(M–1) комплексные дискретные сигналы, соответствующие текущему режиму функционирования и характеризующие возможные искажения параметров КЭЭ данной СЭС. На первые входы модулей сравнения поступает комплексный дискретный сигнал с выхода модуля 3. В модулях сравнения 410…41(M–1) блока 4 реализуется сравнение комплексного дискретного сигнала, поступившего на вход блока 4 с каждым из хранящихся комплексных дискретных сигналов в блоке 5, соответствующих текущему режиму СЭС. По результатам сравнения модулем 42 блока 4 принимается решение о том, какой комплексный дискретный сигнал действует на входе и, соответственно, какой вариант отклонений параметров КЭЭ характерен для текущего режима СЭС.

Поскольку при имитационном моделировании для текущего режима функционирования СЭС и варианта отклонений параметров КЭЭ задается степень и источник трехфазных искажений токов и напряжений, то на основе реализации процедуры распознавания можно выявить степень и источник искажений токов и напряжений в трехфазной СЭС.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Методики расчетов отдельных видов электромагнитных помех представлены в работах [8–10]. В основном методики позволяют провести оценку медленных изменений, колебаний, несинусоидальности и несимметрии напряжения. С учетом вероятностного характера возникновения помех для их расчета и прогнозирования перспективно применение имитационного моделирования СЭС с использованием программных продуктов PSCAD и MatLab Simulink.

Средства имитационного моделирования позволяют провести исследования влияния любых видов помех на промышленные электроприемники не только в нормальных режимах работы, но и при переходных процессах.

Для систем промышленного электроснабжения обеспечить электромагнитную совместимость технологического оборудования можно с использованием схемных решений, а также применением в сети специальных устройств.

Схемные пути обеспечения электромагнитной совместимости являются наиболее простыми и экономичными. Можно определить следующие технические решения:

- разделение питания электроприемников и технологического оборудования, создающих ЭМП и чувствительных к данным видам помех;

- применение блокировок для ограничения одновременной работы крупных потребителей, создающих ПН;

- увеличение мощности источников питания систем электроснабжения;

- применение активных выпрямителей с широтно-импульсной модуляцией.

В промышленных системах электроснабжения могут быть использованы специальные средства, включающие, например, применение [14–16]:

- источников бесперебойного питания;

- пассивных и активных фильтров гармоник;

- статических тиристорных компенсаторов;

- трансформаторно-тиристорных регуляторов напряжения;

- устройств плавного пуска электродвигателей.

ВЫВОДЫ

1. В связи с переводом электроэнергетики на технологии интеллектуальных систем в промышленных системах электроснабжения может наблюдаться тенденция к увеличению ущербов от ПН и ПРН, что должно быть учтено при рассмотрении вопросов помехоустойчивости промышленного оборудования к воздействию такого рода помех.

2. Для повышения устойчивости технологического оборудования к ПН и ПРН, а также снижения ущербов, необходимо введение нормирования ПН и ПРН в составе стандарта ГОСТ 32144-2013 и их учета при рассмотрении вопросов проектирования и эксплуатации систем промышленного электроснабжения.

3. В системах электроснабжения промышленных предприятий для снижения влияния электроприемников, создающих помехи в виде ПН и ПРН на других промышленных потребителей, следует разделять их питание или внедрять в систему электроснабжения ответственных электроприемников источники бесперебойного питания. ![]()

ЛИТЕРАТУРА

- Добрусин Л.А. Проблемы качества электроэнергии и электроснабжения в России // Энергоэксперт, 2008, № 4(9). С. 30–35.

- Дед А.В., Сикорский С.П., Смирнов П.С. Результаты измерений показателей качества электроэнергии в системах электроснабжения предприятий и организаций // Омский научный вестник, 2018, № 2(158). С. 60–63.

- Куликов А.Л., Илюшин П.В., Вагин Г.Я., Севостьянов А.А. О корректировке требований к точности цифровой обработки сигналов токов и напряжений в активных системах промышленного электроснабжения // Известия РАН. Энергетика, 2021, № 1. С. 26–38.

- Николаев А.А., Корнилов Г.П., Храмшин Т.Р. Экспериментальные исследования электромагнитной совместимости электроприводов в системе электроснабжения металлургического предприятия // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, 2016, т. 14, № 4. С. 96–105.

- Рибейро П.Ф., Дуке К.А., да Силвейра П.М., Серкейра А.С. Обработка сигналов в интеллектуальных сетях энергосистем. М.: Техносфера, 2020. 496 с.

- Овсянников А.Г., Борисов Р.К. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. Новосибирск: НГТУ, 2017. 196 с.

- ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200104301.

- Вагин Г.Я., Лоскутов А.Б., Севостьянов А.А. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. М.: Академия, 2010. 223 с.

- Борисов Б.П., Вагин Г.Я. Электроснабжение электротехнологических установок. Киев: Наукова думка, 1985. 245 с.

- Жежеленко И.В., Шидловский А.К., Пивняк Г.Г. и др. Электромагнитная совместимость потребителей. М.: Машиностроение, 2012. 351 с.

- Шидловский А.К., Борисов Б.П., Вагин Г.Я. и др. Электромагнитная совместимость электроприемников промышленных предприятий. Киев: Наукова думка, 1992. 236 с.

- Овсянников А.Г., Борисов Р.К. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. Новосибирск: НГТУ, 2017. 196 с.

- IEEE 446–1995. Recommended Practice for Emergency and Standby Power Systems for Industrial and Commercial Applications. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/653237.

- Менсон Дж. Решение проблем качества электроэнергии дешевле, чем терпеть от нее убытки // Энергоэксперт, 2008, № 4(9). С. 49–52.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию промышленных предприятий и общественных зданий. Под общ. ред. С.И. Гамазина, Б.И. Кудрина, С.А. Цырука. М.: Издательский дом МЭИ, 2010. 744 с.

- Савина Н.В. Надежность электроэнергетических систем. Уч. пособие. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2014. 194 с.

- Вагин Г.Я., Куликов А.Л. Качество электрической энергии в системах электроснабжения. Анализ состояния методов нормирования и контроля // Электрические станции, 2019, № 6(1055). С. 54–59.

- Руководство по устройству электроустановок, 2009. Schneider Electric. 500 с.

- ГОСТ 30804.4.7-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200103652.

- ГОСТ 30804.4.30-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200104665.

- ГОСТ 33073-2014. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200115349.

- Цапенко А.В., Тухас В.А. Системы мониторинга качества электрической энергии. Проблемы и пути контроля и управления качеством электроэнергии в электроэнергетике // Энергонадзор и энергобезопасность, 2007, № 2. С. 30–39.

- Куликов А.Л., Илюшин П.В., Вагин Г.Я., Севостьянов А.А. Способ анализа качества электрической энергии в трехфазной системе промышленного электроснабжения. Патент RU 2741269C1. URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU2741269C1_20210122.