В статье представлены методика и критерий ранжирования мероприятий, основанные на определении показателя удельной стоимости эффекта от модернизации на участках сети, при ведены зависимости показателей ее развития от ключевых переменных. Методика отражает алгоритм расчета и преобразования исходных таблиц мероприятий для проведения ранжирования в зависимости от показателей стоимости и надежности элементов сети, связанных с длиной магистралей, нагрузкой участков, среднегодовых перерывов питания и величин недоотпусков электроэнергии. Получены результаты расчета целевых показателей фидеров с воздушными ЛЭП до и после модернизации с учетом их параметров надежности и стоимости в зависимости от длин участков. Выполнено ранжирование работ по показателю минимальной удельной стоимости приращения времени готовности (снижения перерыва питания) на примере магистрального участка фидера.

Яхин Ш.Р., аспирант 3 курса кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Галиев И.Ф., к.т.н., доцент кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Васильев Ю.А., к.т.н., доцент кафедры РЗАиА ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Гарифуллин М.Ш., д.т.н., доцент, профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Актуальность материала статьи обусловлена необходимостью применения риск-ориентированного подхода — ключевого инструмента стратегии управления активами распределительных сетей (РС) [1]. Эта методология основана на анализе риска отказов и аварий, позволяет воздействовать на объекты сети и направлена на достижение целевых показателей развития, с учетом прогноза уровня потребления и нагрузочных потерь, существенное снижение ремонтных и инвестиционных затрат [2].

Учитывая высокий уровень развития городских агломераций, активную застройку пригородных территорий с маятниковыми перемещениями населения в ежедневном и недельном циклах, по уровню потребления пригородные сети становятся соизмеримы с административными районами городов. Отмечаем, что их линии 6–10 кВ чаще имеют воздушное исполнение, а нагрузка определяется растущим потреблением пригородных поселений и размещенных на прилегающих территориях крупных логистических и производственных предприятий операторов оптового и розничного рынков.

Сетевые компании в своей деятельности при оптимизации инвестиционных и ремонтных затрат в качестве критериев используют снижение величин недоотпусков электроэнергии (ЭЭ) ∆Wэ (кВт·ч/год) и нагрузочных потерь ∆Pнг (кВт·ч), достижение соответствия показателей надежности (ПН) и качества ЭЭ нормативным значениям. Также отметим, что риск-ориентированный подход предполагает наличие актуальной информации о техническом состоянии активов сетей — остаточном ресурсе и стоимости владения. Актуализация и достоверность базы фактических показателей надежности, потерь ЭЭ, удельных ущербов, стоимости основных активов РС, имеет первостепенное значение.

Для решения оптимизационных задач необходимо:

- построить математическую модель с чувствительными параметрами для лучшей ее адаптации к объекту, составить целевую функцию оптимизации;

- установить необходимые ограничения, которые должны накладываться на параметры и переменные объекта моделирования;

- выбрать методы и критерии оптимизации, которые позволяют достаточно точно определить граничные (предельные) значения искомых величин.

В [3] приведен обобщенный критерий и целевая функция оптимизации условий секционирования фидеров с магистральной топологией на основе модели оценки показателей надежности и целесообразности мероприятий. В [4] алгоритм оценки их эффективности был детализирован, развернут на основе дерева ключевых параметров, структура которого отражает связь индикативных показателей по участкам сети. Приведены критерии принятия решений на основе соотношений ключевых параметров и переменных, при этом сама процедура ранжирования осталась не раскрытой.

Для определения критерия ранжирования мероприятий на участках с воздушными линиями прежде всего изложим существующие основные положения для оценки и анализа эффективности сети [5]:

1. Общее число отключений воздушных ЛЭП не может быть существенно ограничено, поскольку они вызываются как внешними условиями (форс-мажорные обстоятельства, дожди и грозы, ветви деревьев и т.д.), так и из-за высокой степени износа необходимостью оперативных и неотложных работ (преднамеренных отключений). Длительность перерывов питания в сети (SAIDI) или у потребителей (СAIDI) снижается выбором оптимальной структуры РС, позволяющей изолировать поврежденный участок с меньшим числом потребителей, с переводом питания остальных на смежные участки, включая возможность подачи сетевого резерва (секционирование, кольцевание).

2. Снижение общей стоимости (времени) отключений потребителей (величин недоотпусков и ущербов) является наиважнейшим фактором эксплуатации, определяющим эффективность РС. Основной эффект зависит от величины и времени отключаемой нагрузки, категории, времени локализации и устранения повреждения (аварии), расстояния, отделяющего оперативную бригаду от его места. Отключенная часть нагрузки может быть подключена автоматически или позже вручную к смежному участку ЛЭП или сетевому резерву (автоматическое секционирование, кластеризация).

3. Средняя длительность устранения повреждения или аварии в сети — функция расстояния, которое отделяет ОВБ от места повреждения, и времени, необходимого для его обнаружения, которое также зависит от структуры сети.

При глубоком технико-экономическом исследовании показателей развития РС [6] с помощью статистических данных и аналитических программных комплексов определяются средние значения параметров для каждого из ее состояний. При этом для повышения эффективности инвестиций в сетевые объекты необходимо учесть множество факторов, критерии принятия решений должны отражать целесообразность проведения мероприятий с учетом таких показателей, как нормативные ПН и ∆PНГ, степень текущей загрузки оборудования и другие [7]. Эффект от снижения целевых показателей, таких как длительность простоев ∆TП (ч/год), суммарных P, НГ, ∆Wэ и величин ущербов должен в допустимые для инвестора сроки окупить произведенные затраты, привести к снижению ежегодных издержек [8].

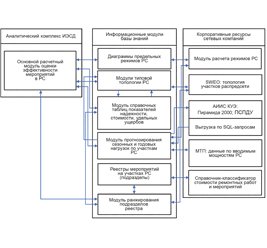

В [9] показано взаимодействие программного модуля оценки эффективности РС с реляционной базой данных. В [4] приведены выражения для целевых показателей развития, связывающих ключевые параметры и переменные сети, которые оказывают наибольшее влияние на итоговые показатели фидеров — нагрузки линий PНГ и длины lф, выявлена степень влияния каждой из них. Сделан вывод о том, что объемы инвестиций в сети распределяются прямо пропорционально значениям разностных величин недоотпусков ЭЭ ∆WМ — эффектам от модернизации на участках. Отмечено, что более целесообразными вариантами развития будут те структуры, в которых нагрузка локализована ближе к центрам питания (ЦП), имеет устойчивый рост и небольшой радиус распределения (до 20 км).

Ранжирование — это процедура упорядочения объектов, выполняемая экспертом с учетом факторов неопределенности информации, который на основе знаний и опыта располагает их в порядке предпочтения, руководствуясь одним или несколькими весомыми показателями сравнения. Важной стороной предлагаемой методики ранжирования является преимущественно детерминистский подход, использующий количественные оценки гипотез, с приложениями базы статистических данных [10, 11], где информация корректируется результатами обследований, включая отдельные экспертные оценки.

В статье представлены методика и критерий ранжирования мероприятий на участках сети, основанные на расчетном определении удельной стоимости эффекта от модернизации. Итоговое ранжирование позиций реестра производится с учетом значений единичных ПН оборудования и стоимости работ, определяемых длинами участков сети (магистралей, ответвлений) и их нагрузками в горизонте планирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Воздушные ЛЭП 6(10) кВ состоят из магистралей, ответвлений разной длины и ТП. В [4] был представлен алгоритм расчетной эффективности мероприятий в РС на основе критерия оценки их целесообразности:

где Уф,∑ — суммарный расчетный фактический ущерб (руб./год), уменьшаемый вычетом его значений после модернизации УМ,∑ на величину «внутренних» инвестиций ∆УM; коэффициент 1,05 учитывает долю ежегодных издержек (5%) от KМ,∑ — суммарных капвложений в сети и его составляющих KмI, KмII, KмIII на участках I (магистраль), II (протяженное ответвление от 500 м и от 3-х ТП и более) и III (ТП с ответвлением древовидного фидера).

Зафиксируем важный тезис для последующего изложения: критерий (1) позволяет выделить при предварительном анализе позиций реестра и его подразделов перечень экономически целесообразных мероприятий для их внедрения на участках РС [3, 4].

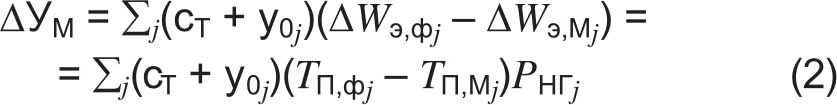

Определим значение левой части выражения (1) — общую величину «внутренних» инвестиций, целесообразных к осуществлению на участках фидеров, относительно показателей надежности и степени загрузки каждой j-й ТП [4] включительно:

или в вероятностной форме:

где ∆Wэ,фj и ∆Wэ,Мj — величины недоотпуска ЭЭ j-й ТП до и после модернизации со временем перерыва питания TП,фj и TП,мj, ч; y0j — удельный ущерб у j-го потребителя, руб./кВт·ч; ст — величина тарифа, руб./кВт·ч; Tk = 8760 ч — календарный период; Pнг,j — среднегодовая нагрузка j-го ТП, кВт; TПj — среднее время перерыва питания для потребителей j-го ТП из-за отказов и оперативных отключений, в том числе и самого j-го ТП, ч/год; ∆Pопт — величина снижения нагрузочных потерь при оптимизации точки кольцевания фидеров; спот — стоимость потерь ЭЭ, руб./кВт·ч.

Согласно выражениям (2) и (3) вероятности отключений j-х ТП до проведения модернизации qфj и после нее qМj определятся соответственно как:

где ωj, µj — соответственно частота неплановых (из-за отказов и неотложных работ) и плановых перерывов питания j-го ТП на участках сети, 1/год; TВj,TРj — среднее время восстановления после неплановых простоев и плановых ремонтов для j-го ТП, ч.

В основу ранжирования мероприятий на участках сети должен быть положен технико-стоимостной показатель вклада каждого из них (или пула) в достижение целевых показателей развития РС с назначением индивидуального ранга — номера позиции реестра. Таким показателем, например, может быть стоимость расчетного или фактического эффекта от внедрения мероприятий на участках фидеров.

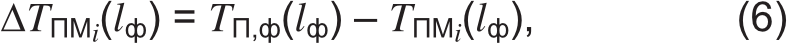

Наиболее информативный, по нашему мнению, — это относительная (удельная) стоимость CMi i-го мероприятия (или их пула) на фидере длиной lф, расчетного приращения времени его готовности к несению нагрузки — снижения времени перерыва питания — TΠ,ф) lф из-за отказов и аварий, оперативных и неотложных отключений после внедрения мероприятия (или пула) на участке сети на величину

где TΠMi(lф), ч/год — расчетное время перерыва питания на фидере длиной lф после внедрения i-го мероприятия (пула) с позицией ΠMi в реестре.

Снижение величины TΠ,фi(lф) на составляющую ∆TΠMi(lф) происходит из-за снижения параметра (частоты) аварийных и оперативных отключений до величины:

где ωMi, µMi — частоты неплановых и плановых отключений в РС с соответствующими им длительностями TBMi и TРMi для i-го ТП, при этом ωMi, µMi, TBMi, TРMi = const, как для параметров простейших потоков событий.

Приоритизация i-го мероприятия на участке с номером его позиции в реестре должно отображаться значением показателя (критерия) ΠMi при ранжировании:

где зависимость CMi, ∆TПMi, ∆WMi от lф связана с содержанием работ по i-й позиции реестра, например длиной провода для замены на участках воздушных ЛЭП или объемом вырубки растительности вдоль трасс и обусловленным этим приращением значений ∆TПMi(lф), ∆WMi(lф) на фиксированных lф. Обе величины ∆WMi и ∆TΠMi одинаково влияют на ΠMi(lф), так как связаны между собой через переменную Pнг.

Таким образом, упорядочение показателя ΠMi в порядке возрастания значений его величины (сортировки) позволит получить последовательность, в которой будут ранжированы все позиции итогового реестра для конкретного участка фидера, из-за чего показатель мероприятия исходного реестра может поменять индекс i на j:

в итоговом варианте (ΠMi → ΠMj) по условиям сортировки его значений.

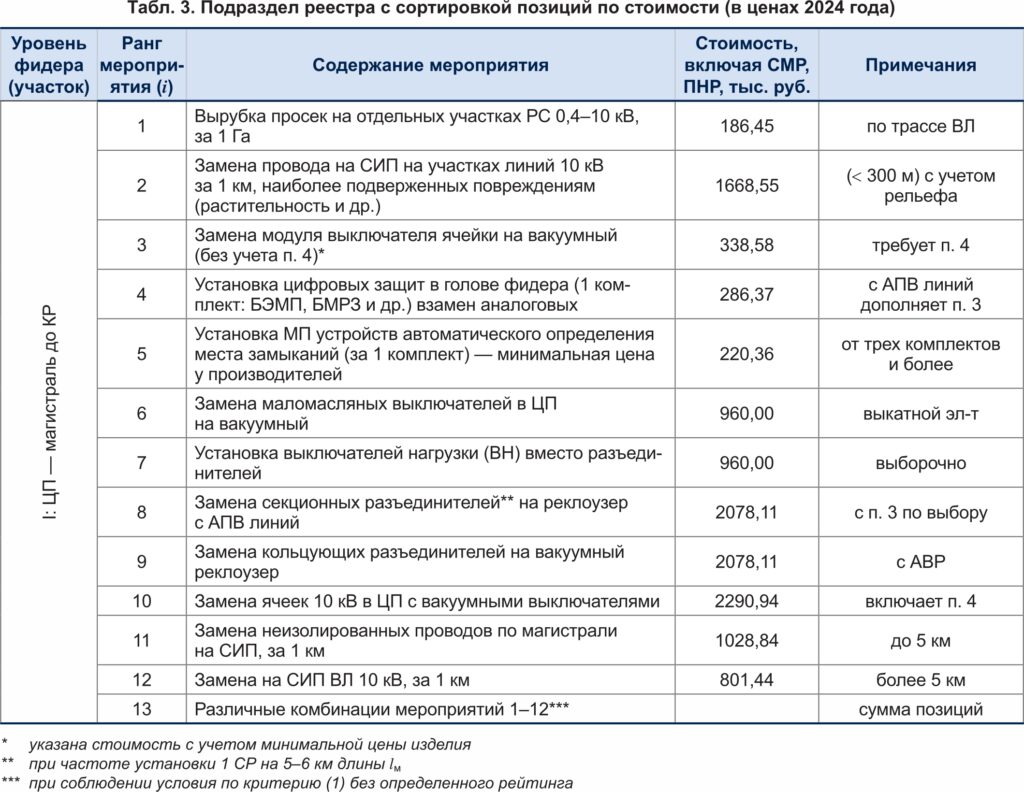

Продемонстрируем это на общем примере. Исходный реестр мероприятий для участков I, II, III фидера может иметь вид, приведенный в таблице 1. Очевидно, что в нем четвертая колонка с ПН оборудования может и не присутствовать, но в качестве примечаний должно быть основание необходимости проведения работ. Основанием может служить выработка ресурса электроустановкой или ее составной частью, что проявляется в высокой степени ее аварийности или неремонтопригодностью и др. Запланированный перечень ремонтных работ и мероприятий по модернизации на участках РС и показатели их эффективности, выявленные на основании экспертных оценок и/или достоверных статистических данных, должны быть обоснованными, а значения показателей для каждого i-го мероприятия или пула по выражению (5) предварительно рассчитаны техническими специалистами служб эксплуатации.

В результате предварительного расчета моделью сети [3] значений ключевых переменных TΠMi(lф) и ∆TΠMi(lф), с учетом проведения каждого мероприятия или вида работ на участках, соблюдения условий применения оборудования каждой из позиций реестра, получим соответствующие данные для последующей обработки.

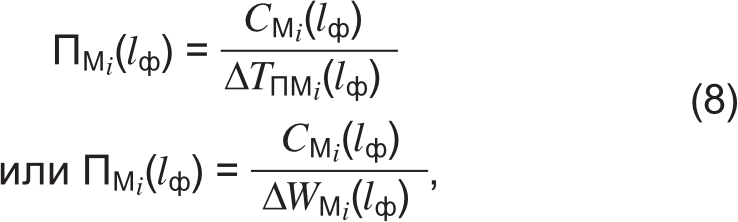

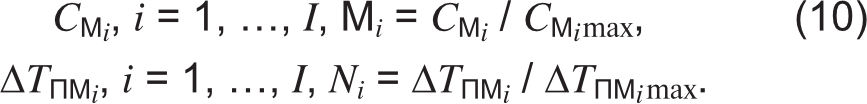

Далее производим преобразование табличных показателей в относительные от их максимальных значений в столбцах. Одновременно с этим выполним первичное ранжирование позиций реестра по стоимости CMi, поскольку разница в ней между отдельными позициями может быть довольно значительной, как и величины эффекта от модернизации, например значения ∆TΠMi:

Этой операцией мы достигаем компактности записей в табличных формах, по сути оптимизируя вычислительные ресурсы при большой размерности данных.

Таким образом, из общего реестра мероприятий формируются подразделы по участкам I, II и III каждого конкретного фидера, содержащие для соответствующих участков показатели MiI и NiI, MiII и NiII, MiIII и NiIII, для них проводится перерасчет и упорядочение по показателю Mj, j = 1, 2, …, J. В результате чего мы получаем замену исходной, «вольной» нумерации позиций в подразделах, присваивая каждому из них стоимостной ранг:

При этом каждому значению Mj будет соответствовать его исходное значение Nj, которое было прописано и рассчитано для мероприятия по показателям таблицы 1 (6).

В таблице 2 содержатся показатели мероприятий на участке фидера — магистрали (участок I). После преобразования и сортировки посредством (10, 11), они приводятся к компактному виду за счет ухода от именованных единиц и снижения разряда чисел: Mj, Nj ≤ 1, а их мантиссы будут содержать размерность до тысячных (сотых) единиц, что позволит существенно сэкономить вычислительные ресурсы и память серверов для больших объемов табличных файлов.

Таким образом, для каждого j-го мероприятия, вида работ на участке I, в таблице 2 будет произведена оценка показателя NJI по формулам (6) и (10) с нумерацией j:

Особенность расчета табличных показателей для реальных фидеров, в отличие от примеров таблиц 1 и 2, состоит в том, что оба показателя могут зависеть от дискретных значений lф ─ как величины TΠj(lф), TΠMj(lф) и ∆TΠMj(lф). Итоговая расчетная таблица-матрица приобретет вид, где одни значения Mj могут быть фиксированными для j-й позиции, а другие, совместно с Nj, будут иметь, в общем случае, несколько разных значений, то есть значение показателя ΠMj будет нами вычисляться l раз — в точках с дискретными значениями длины lф. В этом случае средний шаг дискретизации может определяться расчетчиком и быть кратным, например, как в нашем случае, 5 км — длине одной секции магистрали. Поэтому в расчетной матрице размером j×l, производится вычисление значений показателя ΠMj,l соответствующее число раз:

где Mj,l и Nj,l — соответственно точечные значения показателей Mj и Nj для фидеров с различными протяженностями lМ, в каждой условной дискретной точке l его длины.

Далее приведем последовательность расчетных этапов методики ранжирования мероприятий (ремонтных работ) на участках фидеров по критерию удельной стоимости эффекта от модернизации. Результаты расчетов исходных переменных были приведены в [4].

1. Посредством модели надежности сети, на основе данных о среднегодовом потреблении в узлах нагрузок, достоверных значений единичных ПН элементов и удельных ущербов y0j производим расчет фактических значений параметров и переменных для конкретного фидера — ∆Wэ∑, Уф,å, PНГ,∑, суммарного TΠ,Ф и его слагаемых TIП,ф, TIIП,ф, TIIIП,ф по участкам для его исходного состояния.

2. Определяем значения величин недоотпусков ЭЭ — ∆WэI, ∆WэII, ∆WэIII по участкам для текущих и/или прогнозных значений PНГ,∑, посредством коэффициентов удельного времени перерыва питания, относительно суммарной величины для фидера в целом ∆Wэå:

где коэффициенты TIП,ф / TП,ф, TIIП,ф / TП,ф, TIIIП,ф / TП,ф характеризуют удельное время отключения участков I, II, III из-за отказов и неотложных работ на каждом из них, к общей длительности их отключенного состояния TП,ф за время TK.

3. В следующем цикле вычислений для предварительно отобранных работ и мероприятий, с учетом расчетных сроков их окупаемости на основе вышеуказанных переменных определим значения величин ∆Wэ,Мi, УМi, TΠ,Мi, ∆УМi, ∆TΠ,Мi и их составляющие для участков I, II, III.

4. Производим формирование подразделов из общего реестра мероприятий по участкам фидеров с последующим стоимостным ранжированием позиций (10, 11), отобранных для участков I, II, III, на основе их показателей надежности и стоимости работ и оборудования.

5. По результатам расчетов п. 4, в соответствии с выражениями (12)–(14), производится итоговое ранжирование мероприятий для упорядоченных подразделов реестра на основании сопоставления их показателей ΠMj,l, для дискретных значений длин линий и интервалов нагрузок на участках I, II и III соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ

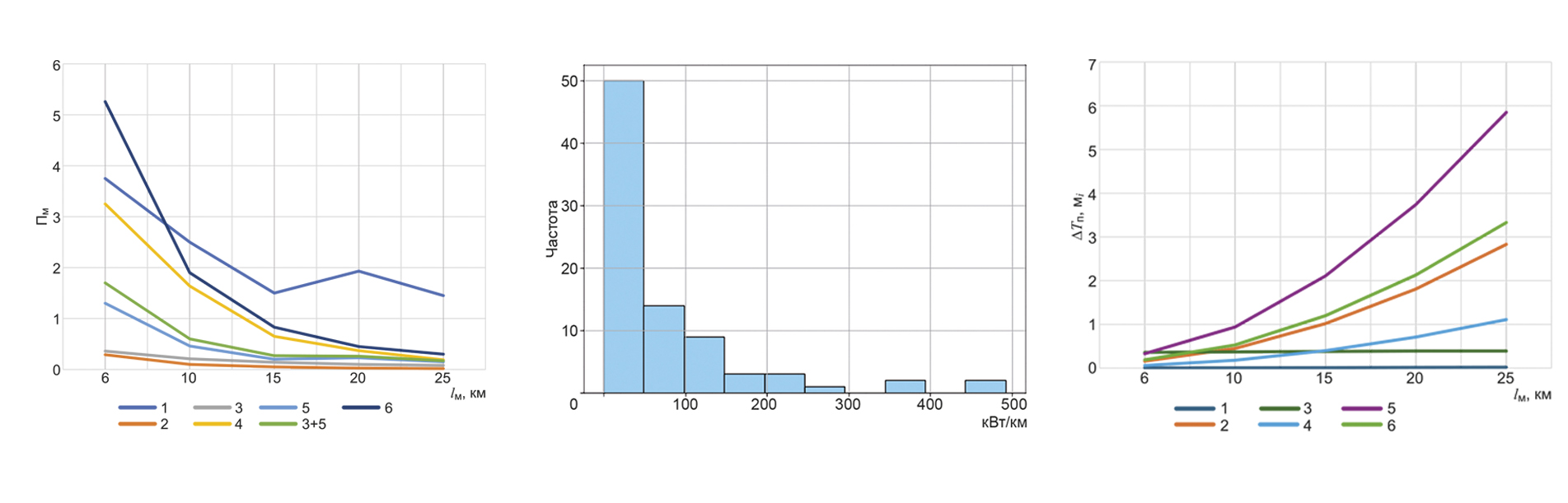

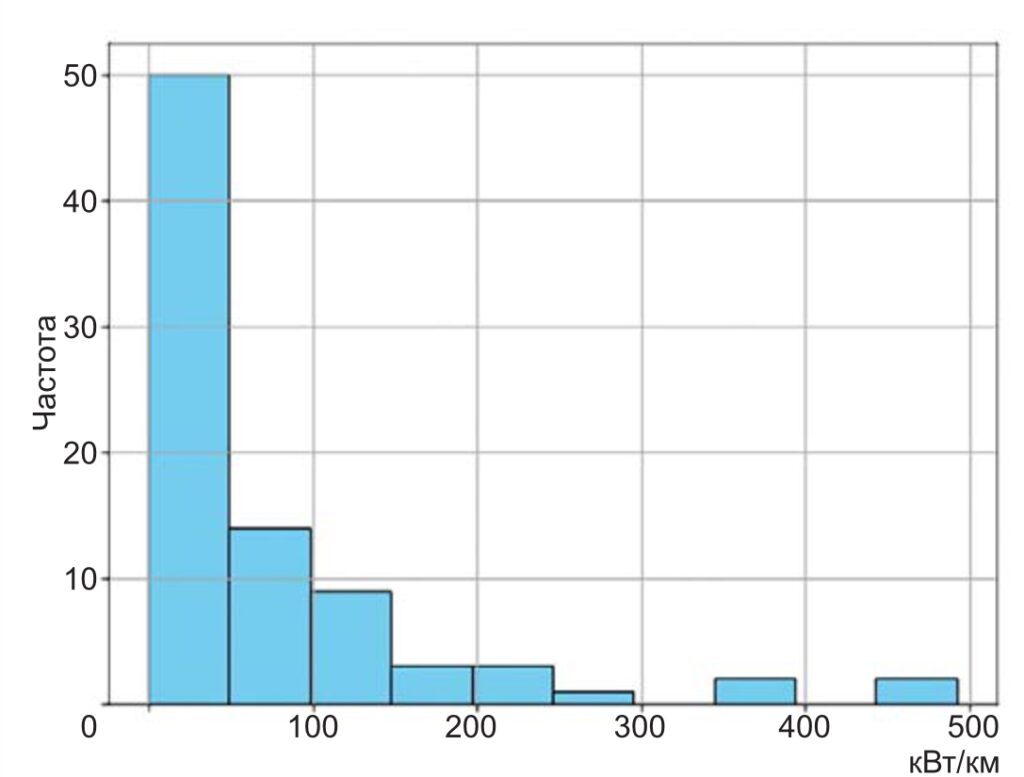

В [4] показано, что большее влияние на составляющую ключевого параметра ∆WМ имеет суммарная нагрузка потребителей Pнг,∑. В общей сложности при, проведении исследования была произведена выгрузка информации о 4000 линий (фидеров) напряжением 10 кВ с городскими, пригородными и сельскими ВЛ. По итогу были отобраны 96 из них, по которым было возможно выделить участки магистралей с длиной более 3 км. Рисунок 1 отражает общую плотность распределения среднегодовых нагрузок магистральных участков фидеров. Выделенные из их числа магистрали пригородных фидеров содержали длины и нагрузки в диапазонах:

Мы привели данный пример не для того, чтобы выделить пригородные сети как отдельный кластер нагрузок, а для того, чтобы, опираясь на результаты и выводы предыдущих публикаций [2–6], показать примеры, где реконструкция, модернизация и внедрение инновационных решений в РС могут быть экономически целесообразны. Кроме нагрузок, на величины ущербов самое большое влияние оказывает удельный ущерб y0, который более высокий, например, в пищевой индустрии [10].

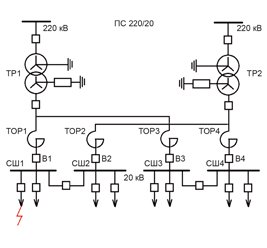

Далее перейдем к расчетной части публикации. Ранжирование наиболее эффективных мероприятий произведем на примере магистрального участка I, который сопровождает этапы алгоритма по изложенной методике. Объект моделирования — линия 10 кВ с односторонним питанием и переменными длинами магистралей lМ. Приведем подраздел реестра из [4] исходной таблицы мероприятий, ранжированной по CMi (таблица 3). Здесь не указаны стоимости видов работ с привязкой к его фактической длине lМ, а также исходные показатели надежности сетевого оборудования. В соответствии с методикой продемонстрируем этапы расчета для шести мероприятий и одного комбинированного (пула).

1.На первом этапе производим расчет ключевых параметров для линий с переменными длинами и нагрузками, зафиксированными на некоторую прогнозную величину, с учетом потребления за период TK. Определяем значения переменной TΠ,ф и ее слагаемых TIП,ф, TIIП,ф, TIIIП,ф по участкам фидера на основе исходных ПН оборудования в составе мероприятия.

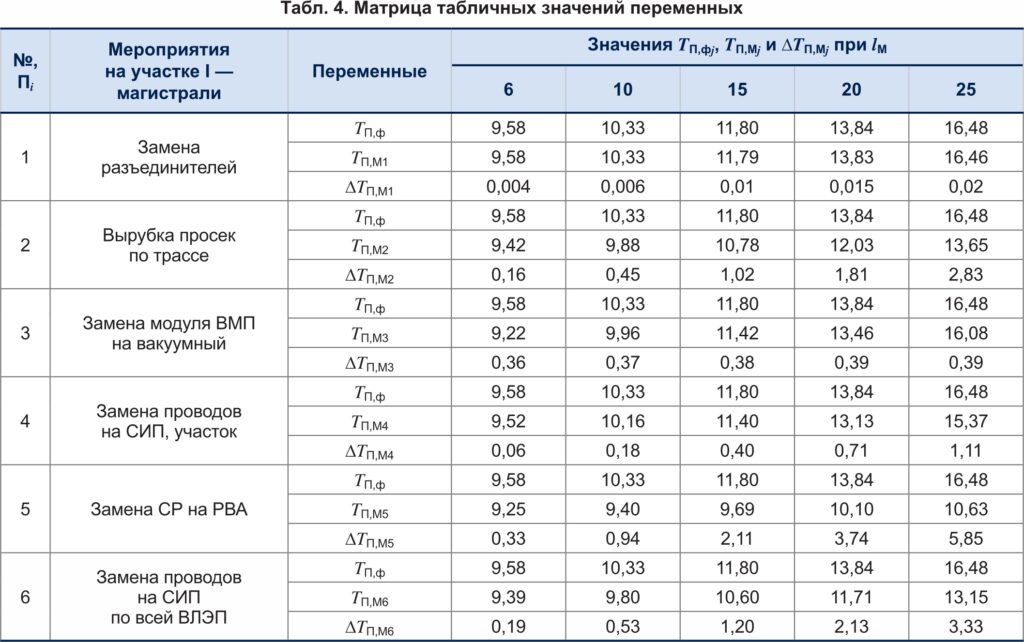

2. На втором и третьем этапах алгоритма определяем соотношение величин ∆WIэ, ∆WIIэ, ∆WIIIэ по участкам сети и в очередном расчетном цикле определяем значения TΠ,Мi, ∆TΠ,Мi и составляющие после производства каждого i-го вида работ (пула), указанных в подразделе. Таблица 4 содержит матрицы ключевых переменных TП,фj, TП,Mj и ∆TП,Mj для фиксированных длин lМ. Здесь не учитывались параметры потоков плановых отключений воздушных ЛЭП и центров питания по (4) и (5).

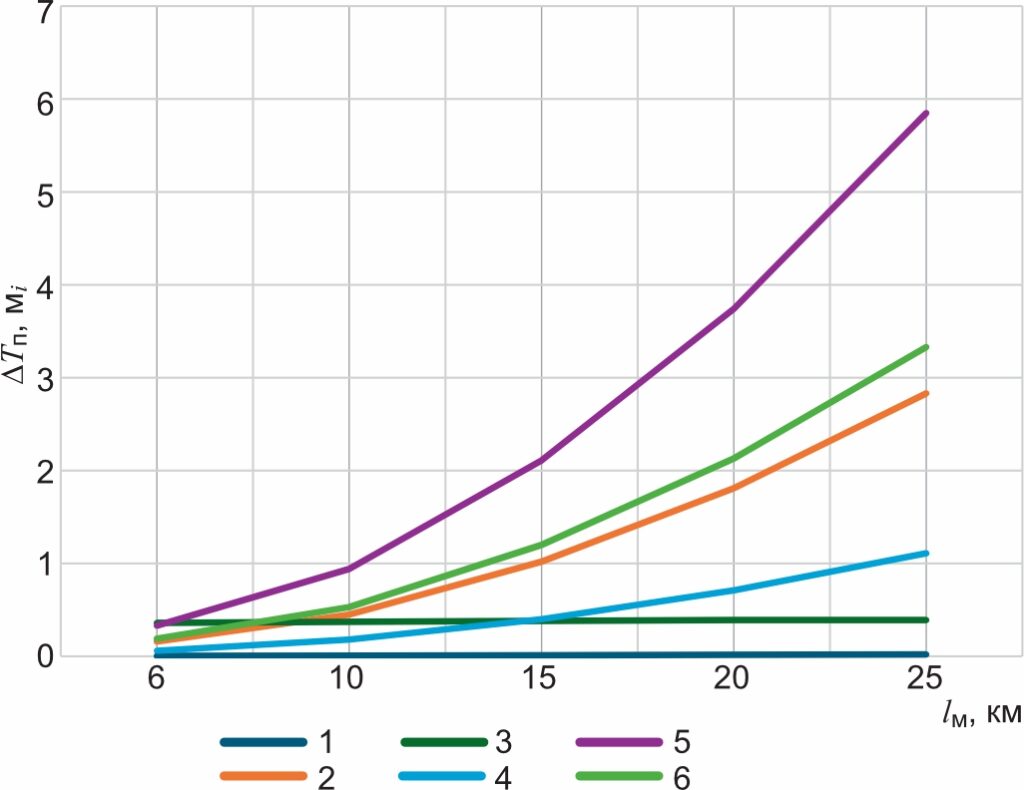

На рисунке 2 изображены кривые значений ∆TП,Mi — эффекта от модернизации как составляющие ключевой переменной TΠ,ф в зависимости от lМ, которые отражают техническую эффективность мероприятий и упорядочены в таблице 4 по стоимости.

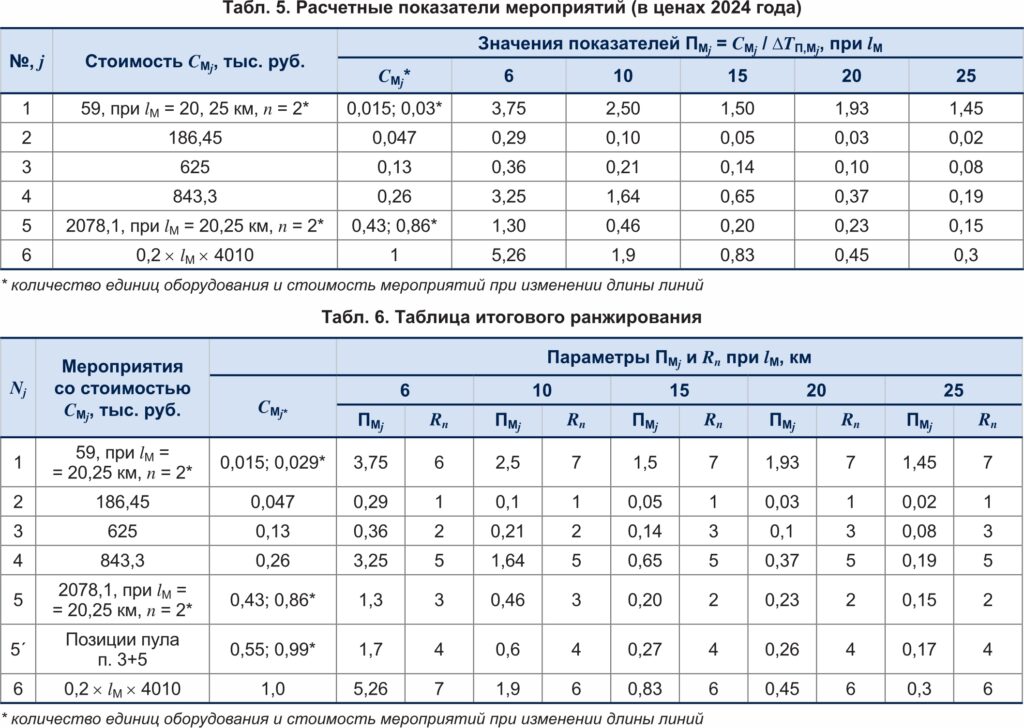

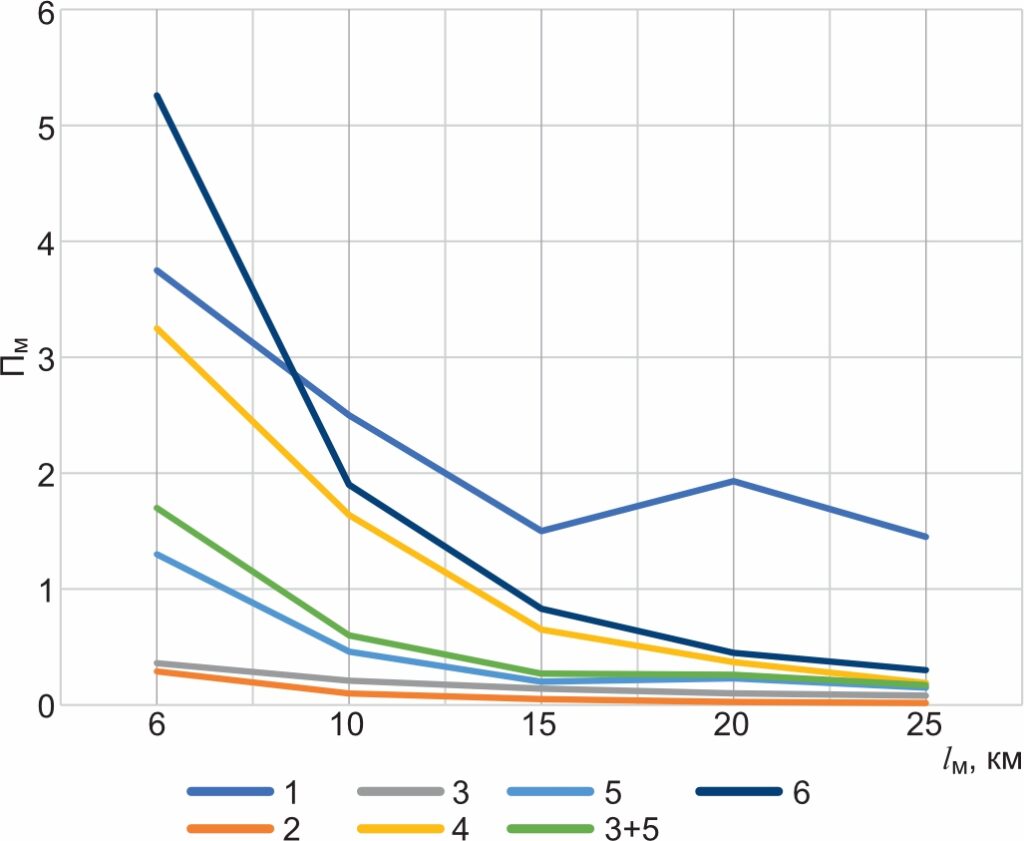

Приоритет позиции 4 очевиден, так как автоматическое секционирование магистрали позволяет быстрее отыскать место повреждения, особенно на длинах lМ = 20 ÷ 25 км при числе реклоузеров (РВА) n = 2 (произведена замена двух разъединителей на РВА).

В таблице 5 приводятся расчетные показатели мероприятий (в ценах 2024 года), где в колонках 2 и 3 размещены соответственно их стоимости в именованных единицах, пересчитанные в расчете на длину lМ, и в относительных — CМi*, согласно (10). По результатам расчета получены значения ПМi в диапазоне lМ = 6 ÷ 25 км. Таблица 6 содержит результаты итогового ранжирования работ, с указанием индивидуального рейтинга Rn каждой позиции для значений длины lМ, включая пул 5ʹ — комбинированное мероприятие по установке в линии РВА с одновременной заменой в ячейке ЦП модуля маломасляного выключателя ВМП на вакуумный и устаревших аналоговых защит на цифровые (ретрофит ячейки). Результаты отражены на рисунке 3 в виде кривых ПMj(lМ) = CMj*(lМ) / ∆TПMj*(lМ) (13) для фиксированных значений lМ, вид которых отражает смену приоритета позиций на участках линии. В колонках 2 и 3 таблиц 5 и 6 содержатся двойные значения показателей, помеченные знаком *, определяющие содержание работ, количество единиц оборудования для установки при разных lМ. Также очевидно и то, что мероприятия, попавшие в подразделы итогового реестра в приведенном составе, являются экономически целесообразными (1), вычисленными на основе доверительных и точных исходных данных, включая значения капитальных вложений, ПН элементов (их уточнение на актуальную дату) и величин удельных ущербов у потребителей — экономических потерь [10]. Эти показатели определяют приоритетность решений на этапах экономического обоснования, проектирования и эксплуатации объектов РС.

Содержание таблиц 5, 6 и рисунков 2 и 3 наглядно отражают приоритетность экономически целесообразных мероприятий для линий с разной протяженностью при зафиксированных значениях суммарной нагрузки фидера, подтверждая высокую эффективность работ по своевременной расчистке трасс от растительности, замены старого коммутационного оборудования, устройств РЗА в центрах питания (ретрофит ячейки), высокую целесообразность автоматического секционирования протяженных магистралей, в особенности для достаточно нагруженных фидеров ВЛ (от 100 кВт/км и выше, рисунок 1).

Приведенные в расчетной части статьи примеры ранжирования мероприятий в подразделах реестров могут осуществляться на участках РС в приоритетном порядке. В соответствии с изложенной методикой расчета и критерием, с учетом стоимости ремонтных работ и инвестиционных расходов производится оптимизация затрат в РС, исходя из располагаемых компанией средств и минимальной стоимости эффекта от внедрения мероприятий при допустимых условиях применения оборудования.

ВЫВОДЫ

1. Произведен анализ показателей эффективности распределительных сетей с учетом особенностей риск-ориентированного подхода. Рассмотрен перечень экономически целесообразных мероприятий по модернизации распределительной сети и повышению надежности функционирования действующих линий. Приведены расчетные зависимости целевых показателей развития сети от ключевых переменных. Отмечена необходимость создания и совершенствования системы учета показателей надежности и стоимости оборудования с формированием справочных материалов по удельным ущербам групп и категорий потребителей.

2. Предложены методика и критерий техникостоимостного ранжирования мероприятий, основанные на определении показателя удельной стоимости эффекта от модернизации на участках сети. Методика отражает алгоритм расчета и способ преобразования исходных данных в форме таблиц разделов общего реестра, критерий ранжирования позволяет оценить зависимость проводимых работ от их показателей надежности и стоимости, связанных с длинами магистралей, их средней нагрузкой, среднегодовыми значениями перерывов питания и величин недоотпусков ЭЭ.

3. Выполнен расчет целевых показателей для фидеров с воздушными ЛЭП до и после модернизации в зависимости от длины участков, параметров надежности и стоимости. Выполнено ранжирование работ и мероприятий по показателю удельной стоимости приращения времени готовности фидера (снижения длительности перерыва питания) на примере его магистрального участка.

4. Практические примеры расчетов действующих участков сети подтверждают эффективность работ по своевременной расчистке трасс от растительности, замены коммутационного оборудования, устройств РЗА в центрах питания, целесообразность автоматического секционирования участков более протяженных высоконагруженных фидеров.

5. Считаем актуальным и перспективным дальнейшее развитие алгоритмов по формированию и текущему обновлению реестров мероприятий в рамках нового подхода и перспективы развития распредсетей, создание программных продуктов, работающих во взаимодействии с адаптированными цифровыми двойниками. ![]()

ЛИТЕРАТУРА

- ПАО «Россети». Концепция «Цифровая трансформация 2030». URL: https://www.rosseti.ru/sustainabledevelopment/digital-transformation2030/.

- В балансе между надежностью и экономикой // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2020, № 4(61). С. 40–43.

- Галиев И.Ф., Яхин Ш.Р., Пигалин А.А., Гарифуллин М.Ш. Разработка алгоритма и модели оптимизации числа и мест установки активно-адаптивных элементов секционирования с оценкой эффективности мероприятий в распредсети // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2023, № 5(80). С. 90–97.

- Галиев И.Ф., Пигалин А.А., Яхин Ш.Р., Гарифуллин М.Ш. Алгоритм оценки эффективности мероприятий по модернизации участков распредсети на основе дерева ключевых параметров // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2025, № 1(88). С. 26–38.

- Пелисье Р. Энергетические системы. М.: Высшая школа, 1982. 586 с.

- Чалый А.М. Пилотный проект цифрового РЭС в Республике Крым. Новые технологии и основные результаты // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2021, № 4(67). С. 52–55.

- Васильев Ю.А. Разработка критериев эффективности и моделей надежности функционирования питающих электрических схем промышленных предприятий с учетом факторов кратковременных нарушений электроснабжения. Дисс. … канд. техн. наук. Казань: Казан. гос. энергет. ун-т, 2010. 138 с.

- Galiev I.F., Sabitov A.E. Analysis of the Reliability and Efficiency of Local Power Supply Systems at Major International Events. International Conference on Efficient Production and Processing ICEPP 2021. Conference paper First Online. 25 August 2021. Proceedings of ICEPP 2021, vol. 190, pp. 269-278.

- Yakhin Sh., Galiev R.I., Rakhmankulov Sh.F. Development of a Combined Model for Evaluating the Effectiveness of Measures in a Distributed Network and an Algorithm for its Interaction with a Relational Database. URL: https://www.researchgate.net/publication/380446281.

- Непомнящий В.А. Экономические потери от нарушения электроснабжения. М.: Издательский дом МЭИ, 2010. 188 с.

- Яхин Ш.Р., Пигалин А.А., Галиев И.Ф., Маклецов А.М. Анализ нагрузочных режимов и регулировочной способности по напряжению распредсети при оптимизации секционирования на ее участках // ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение, 2024, № 2(83). С. 28–38.