Оригинал статьи: Навигатор диспетчера. Оценивание параметров режима в ненаблюдаемой части сети 6–20 кВ

В сетях 6–20 кВ на многих ТП отсутствуют устройства телемеханики. Данные со счетчиков электроэнергии, установленных на ТП, на верхний уровень ИСУЭ поступают с запаздыванием на сутки и дольше. Поэтому большая часть сети 6–20 кВ остается ненаблюдаемой, диспетчер не видит параметры ее режима. Расчетно-аналитические подсистемы DMS/OMS комплекса СK-11 не могут эффективно работать из-за отсутствия исходных данных. В статье предлагается новая технология, разработанная специалистами ООО «Систел», которая позволяет предоставлять необходимые исходные данные по ненаблюдаемой части сети 6–20 кВ для подсистем DMS/OMS СK-11, отображать на АРМ оперативно-диспетчерского персонала состояние всей сети 6–20 кВ распределительной сетевой компании. Основное внимание уделяется инновационному алгоритму оценивания параметров режима в ненаблюдаемой части сети.

Рыкованов С.Н., к.т.н., генеральный директор ООО «Систел»

Хозяинов М.А., заместитель генерального директора ООО «Систел»

Практическое назначение оценивания состояния сети 6–20 кВ — это, в первую очередь, представление диспетчеру текущей топологии и значений параметров режима сети на мнемосхемах автоматизированных рабочих мест (АРМ) в режиме, близком к реальному времени (РВ). Второе назначение — это формирование исходных данных для приложений DMS (подсистема управления распределительной сетью 6–20 кВ) и OMS (подсистема управления аварийными переключениями в сети 6–20 кВ). Программа оценивания состояния сети (ОС) входит в состав DMS. Помимо этого, подсистемы DMS и OMS могут предоставлять оперативнодиспетчерскому персоналу рекомендации по ведению режима сети в режиме близком к РВ и при планировании заявок.

В настоящее время положение дел со сбором данных на объектах электрических сетей 6–20 кВ, которые могут использоваться для оценивания состояния и режима сети, характеризуется тем, что устройства телемеханики (УТМ) установлены в среднем примерно на 10% объектов, в основном это распределительные пункты (РП), новые трансформаторные подстанции (ТП), реклоузеры. Кроме этого, УТМ, как правило, установлены на центрах питания (ЦП) сетей 6–20 кВ.

Набор телеизмерений (ТИ), поступающих в SCADA, включает:

- активные и реактивные мощности по фазам и суммарные значения;

- токи по фазам и средние значения;

- напряжения фазные, линейные и средние значения.

Счетчики электроэнергии, установленные на 30–50% объектов сетей 6–20 кВ, передают измерения на верхний уровень интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ).

Набор измерений, передаваемых в ИСУЭ, включает:

- суммарные активные и реактивные перетоки энергии по трансформаторам ТП по квадрантам за каждые 30 минут;

- напряжение на шинах 0,4 кВ ТП один раз в сутки.

Данные со счетчиков поступают на верхний уровень ИСУЭ с запаздыванием на сутки-трое вследствие используемой технологии сбора данных по каналам операторов мобильной связи. Поэтому объекты, на которых нет УТМ, но стоят счетчики, могут быть отнесены к ненаблюдаемой части сети (ННЧС). Вследствие появления практического опыта использования новых архитектур комбинаций глубоких нейронных сетей для обработки больших данных стало возможным получать прогнозы нагрузок на трансформаторах ТП на несколько суток вперед с точностью, сопоставимой с погрешностью измерительного тракта [1]. Следовательно, такие прогнозы измерений можно использовать в качестве псевдоизмерений для оценивания состояния, а объекты с псевдоизмерениями причислить условно к наблюдаемой части сети (НЧС) 6–20 кВ.

Замеры нагрузок трансформаторов ТП выполняются один-два раза в год, в разные даты и время суток, и не обязательно в период максимума нагрузки.

Телесигналы, характеризующие состояние коммутационных аппаратов (КА) на объектах, относящихся к НЧС, поступают из SCADA, а телесигналы, характеризующие состояние КА объектов, относящихся к ННЧС, устанавливаются диспетчерами вручную.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Задача 1. Подсистема DMS внедрена и оценивание состояния НЧС 6–20 кВ сетевой компании выполняется в режиме, близком к реальному времени. Такая ситуация характерна для большинства распределительных сетевых компаний, где внедрены подсистемы SCADA/DMS/OMS СК-11. В этом случае задачей оценивания параметров режима ННЧС является определение режима ННЧС на основе известного состояния НЧС.

Задача 2. Если DMS и ее ОС не внедрены, то задачей оценивания параметров режима сети (ОПР) ННЧС является оценивание состояния и режима всей сети 6–20 кВ.

В данной работе решается задача 1. ОПР ННЧС, дополнительно к измерениям из SCADA, должна использовать данные из ИСУЭ, а при необходимости и замеры нагрузок. Если данные из ИСУЭ запаздывают, то вместо них используются псевдоизмерения — прогнозы активных и реактивных перетоков по трансформаторам ТП, получаемые системой прогнозирования нагрузок (СПН).

ОПР ННЧС требуется выполнять автоматически по мере изменения значений ТС и ТИ, получаемых из SCADA, и псевдо-ТИ, получаемых из СПН, в объеме фрагмента сети, где изменение произошло, и для тех элементов сети, на которое это изменение повлияло. Для оперативного информирования пользователя об изменениях состояния сети и оптимизации нагрузки на вычислительные ресурсы оценивание параметров режима сети рекомендуется выполнять по фидерам. Триггерами для запуска программы «Оценивание параметров режима ННЧС» служат превышения апертур ТИ и изменения значений ТС на ЦП, РП, ТП и реклоузерах, относящихся к НЧС. Программа ОПР ННЧС должна запускаться периодически или вручную.

Программа ОПР ННЧС также должна выявлять и маркировать «плохие» ТИ в НЧС.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ В СЕТИ 6–20 кВ

Наиболее широкое применение для оценивания состояния электрических сетей получил метод взвешенных наименьших квадратов с использованием метода Ньютона [2, 3]. Но для оценивания параметров режима ненаблюдаемой части сети метод не работает. Чтобы метод работал, количество доступных ТИ должно быть больше или равно количеству неизвестных, подлежащих оцениванию, что не является рассматриваемым случаем. Для достижения необходимого числа ТИ часто используются псевдоизмерения, получаемые, как правило, на основе статистики выборочных замеров или типовых нагрузок. Как правило, подстановка таких псевдоизмерений приводит к «сваливанию» итерационного процесса ОС.

Задача ОПР как раз состоит в оценивании этих недостающих измерений в ННЧС. Методы, описанные в [2, 3], разработаны на основе теории обработки сигналов. Применяемый математический аппарат предназначен для определения измерений внутри НЧС, но не снаружи НЧС.

Среди большого числа работ, посвященных оцениванию состояния распределительных сетей, можно выделить статью [4], где авторы предлагают использовать статистические метрики измерений и байесовский метод решения задачи взвешенных наименьших абсолютных значений. При этом ключевым элементом метода является матрица корреляции измерений в НЧС и измерений в ННЧС, которая вкупе с матрицей ковариаций измерений в НЧС позволяет пересчитывать измерения в ННЧС при изменении измерений в НЧС. Для определения изменения измерений в НЧС используются разности прогнозов измерений в НЧС и действительных значений измерений в НЧС. Работа интересная, но собрать статистику измерений для ННЧС, тем более определить матрицу корреляций измерений в НЧС и ННЧС, не всегда представляется возможным. Частые отклонения схем от нормальной, переводы нагрузок и транзиты дополнительно затрудняют сбор статистики и определение матрицы корреляций.

В [4] можно найти ссылки на многочисленные обзоры по теме оценивания состояния в распределительных сетях, различные подходы и методы решения этой непростой задачи. В [5] представлен большой обзор алгоритмов оценивания состояния распределительных сетей. Авторы выделили три основные группы алгоритмов: на основе оптимизации по модели сети, на основе прогнозирования (следующей точки), на основе данных с использованием нейронных сетей. Приведено 13 известных алгоритмов оценивания состояния распределительной сети с указанием их преимуществ и недостатков. Но в этом обзоре и других статьях мы не нашли алгоритмов, которые можно было бы использовать в автоматизированных системах диспетчерско-технологического управления ненаблюдаемой частью сети, определения неизвестных нагрузок в ННЧС, параметров режима. Для решения поставленной задачи требуются иные подходы, методы, формулировка.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

В качестве псевдоизмерений (псевдо-ТИ) естественно использовать измерения параметров, получаемые из ИСУЭ. В связи со значительным запаздыванием прихода измерений со счетчиков электроэнергии в ИСУЭ предлагается использовать точные прогнозы измерений. Описание разработанной архитектуры комбинированных нейронных сетей для прогнозирования нагрузок и напряжений на час-месяц вперед, описание программного комплекса прогнозирования нагрузок, а также системы производства нейросетевых моделей можно найти в [6] и в ее библиографии. Точность прогнозирования активной и реактивной мощности и напряжений сопоставима с погрешностью измерительного тракта. Существенная деталь — прогнозы представляют собой непрерывный график, что позволяет формировать прогнозные псевдо-ТИ, синхронизированные со временем «среза» ТС, ТИ, получаемого из SCADA. Прогнозные псевдо-ТИ расширяют НЧС с упомянутых выше 10% объектов до 40–60% объектов и сужают ННЧС до 40–50% объектов. Это позволяет набрать «критическую массу» ТИ в НЧС, на основе которой можно определить нагрузки и параметры режима в ННЧС.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЧАСТИ СЕТИ

Алгоритмы и методы оценивания параметров режима сети учитывают сужение ННЧС до 40–50% объектов сети. Поэтому оценивание параметров базируется на разделении измерений на опорные (известные переменные) и искомые (неизвестные переменные). Опорные измерения — это ТИ из SCADA/ ОС НЧС и псевдо-ТИ (прогнозы активной и реактивной мощности из СПН, получаемые на основе данных из ИСУЭ). Искомые измерения — это активные и реактивные перетоки по трансформаторам ТП ННЧС, по которым определяются остальные параметры режима в ННЧС.

Каждое опорное ТИ рассматривается как функция многих переменных — искомых измерений. Значения влияния искомых переменных на опорные, или матрица чувствительности опорных переменных к изменению искомых, позволяют определять направление движения вектора искомых переменных на итерации.

Результат моделирования действий искомых активных и реактивных перетоков по трансформаторам ТП ННЧС оценивается по отклонениям полученных на итерации расчетных измерений от опорных ТИ.

В качестве целевой функции используется сумма квадратов разностей заданных значений опорных ТИ и их значений, получаемых на итерации. Оптимизация представляет собой минимизацию целевой функции спуском одновременно по всем координатам (неизвестным из ННЧС) с оптимально выбираемым шагом на каждой итерации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД

Нахождение значений координат минимизацией целевой функции выполняется градиентным спуском. Совокупность градиентов опорных измерений по искомым измерениям представляет собой матрицу чувствительности, которая определяется на каждой итерации моделированием подачи единичной комплексной мощности в каждый трансформатор ТП ННЧС.

Задача решается методом сопряженных градиентов по алгоритму Флетчера-Ривза [6]. На каждом шаге по текущей матрице чувствительности определяется градиент, антиградиент, направление спуска.

Начальное приближение искомых активных и реактивных нагрузок ННЧС предлагается определять калибровкой замеров этих мощностей по разности между полной мощностью фидера и суммой мощностей в НЧС с учетом потерь мощности в сети. По начальному приближению определяется начальное направление спуска. На каждой итерации направление спуска пересчитывается. Как правило, для фидера сходимость наступает через несколько итераций. Программа ОПР ННЧС по методу сопряженных градиентов позволяет находить искомые активную и реактивную мощности для каждого трансформатора ТП в ННЧС.

При наличии штатной программы оценивания состояния НЧС получаем оцененное состояние всей сети 6–20 кВ.

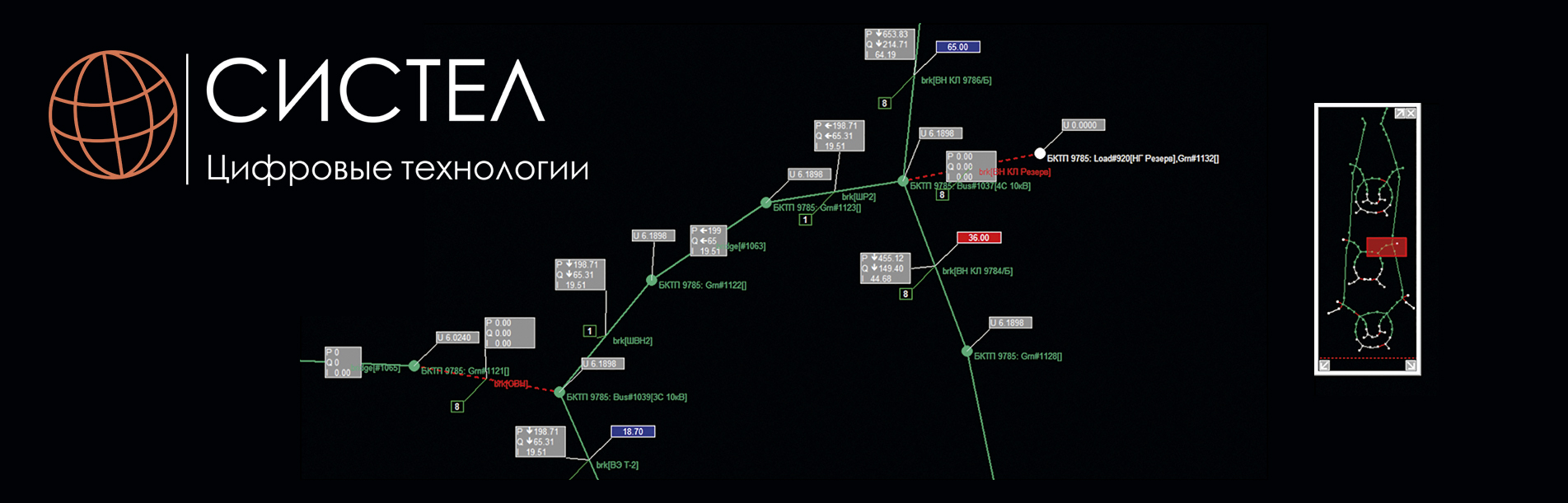

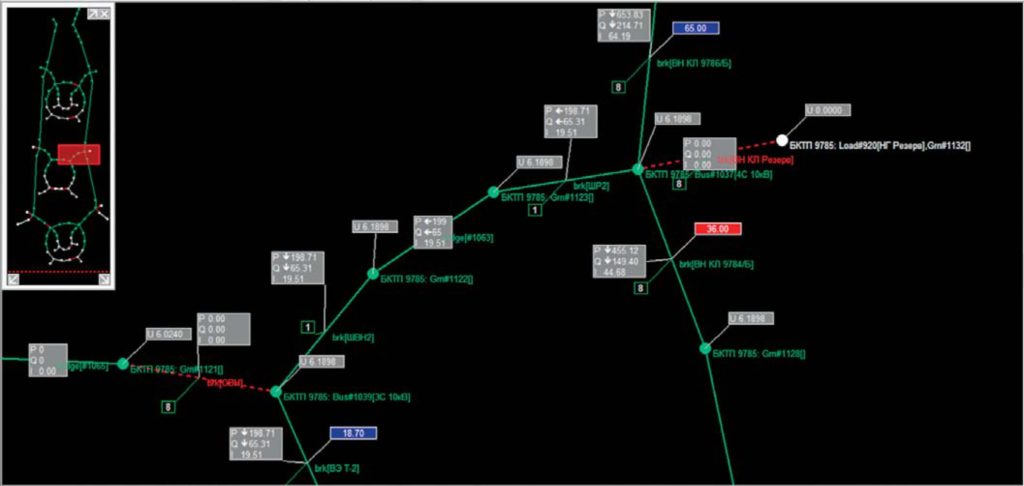

При отсутствии штатного оценивания состояния НЧС программа ОПР ННЧС позволяет определить режим и в НЧС по ТИ, получаемым из SCADA, по псевдо-ТИ из СПН и найденным перетокам активной и реактивной мощности трансформаторов ТП в ННЧС. При этом используется метод наименьших квадратов, но без учета матрицы ковариаций ТИ НЧС, как в методе взвешенных наименьших квадратов. Ошибки измерений, «противоречивые» измерения («плохие» ТИ) в НЧС выявляются программой ОПР ННЧС автоматически на каждой итерации градиентного спуска. Это делается фильтрацией в целевой функции квадратов разностей значений ТИ и расчетных значений опорных переменных на итерации. То есть градиентный спуск выявляет в целевой функции «плохие» ТИ. Эти ТИ могут быть заменены на итерации на резервные ТИ при их наличии. На рисунке 1 в виде расчетной модели изображен фрагмент реальной сети 6 кВ, состоящий из двух фидеров. К каждому фидеру подключены три ТП (см. изображение панорамы слева-сверху рисунка). Красный прямоугольник на панораме выделяет отображаемый участок сети на рисунке.

По срезу ТИ, ТС из SCADA и данным из ИСУЭ программа ОПР ННЧС определила параметры режима сети и выявила «плохие» данные, полученные из SCADA. На синем фоне показаны ТИ фазных токов из SCADA, на сером фоне представлены результаты оценивания параметров режима сети. Красным фоном выделен «ошибочное» ТИ тока, полученное из SCADA.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПР ННЧС ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК

Программа ОПР ННЧС также может использоваться для расчетов режима сети 6–20 кВ при рассмотрении заявок на вывод оборудования в ремонт и выполнения переключений. Для расчетов используются прогнозы напряжений, активных и реактивных мощностей в НЧС на час-месяц вперед. Если для псевдоизмерений в ННЧС создаются нейросетевые модели и на их основе делаются прогнозы, то для старта итерационного процесса используются эти прогнозы. Если для псевдоизмерений в ННЧС нейросетевые модели не создаются, то для старта итерационного процесса используются замеры нагрузок трансформаторов ТП.

Сделать прогноз активных и реактивных мощностей в голове фидера с приемлемой точностью практически невозможно. Это связано с тем, что нередко питание ТП переводится с одних фидеров на другие, как правило, по местам деления сети. В результате

на годовом графике перетоков по головному участку фидера можно наблюдать скачки в момент перевода нагрузок с одного фидера на другой. Очистка таких временных рядов перетоков мощности по фидеру в промышленных масштабах затруднена из-за частого отсутствия устройств телемеханики в местах деления сети (время перевода не фиксируется) и необходимости корректного вычитания переводимых нагрузок из одного временного ряда и добавления переводимых нагрузок к другому временному ряду.

Поэтому для прогнозирования режима используется прогноз перетоков мощности по трансформатору высокого напряжения ЦП, а расчет программой оценивания параметров режима выполняется уже не по фидерам, а по фрагментам сети, питающихся от секций шин трансформатора ЦП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны и апробированы методы, алгоритмы и программное обеспечение «Оценивания параметров режима ненаблюдаемой части сети», которые могут использоваться в АСТУ распределительных сетей 6–20 кВ для оценивания состояния сети и планирования режимов по заявкам, позволяя оперативно-диспетчерскому персоналу видеть состояние всей сети. ![]()

ЛИТЕРАТУРА

- Рыкованов С.Н., Хозяинов М.А., Беляков Д.А. Навигатор диспетчера: решения по обеспечению оценивания состояния и режимной надежности распределительной сети // Энергоэксперт, 2023, № 3(87). С. 32–39.

- Рыкованов С.Н., Хозяинов М.А., Беляков Д.А. Навигатор диспетчера: обеспечение наблюдаемости и оценивания состояния распределительной сети среднего напряжения // Энергоэксперт, 2022, № 4(84). С. 40–45.

- Abur A., Gomez Exposito A. Power System State Estimation: Theory and Implementation. Boka Raton, CRC Press, 2004, 327 p.

- Giannakis G.B., Kekatos V., Gatsis N., Kim S.-J., et al. Monitoring and Optimization for Power Grids: A Signal Processing Perspective. IEEE Signal Processing Magazine, 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/235359393.

- Dobbe R., van Westering W., Liu S., et al. Linear Singleand Three-Phase Voltage Forecasting and Bayesian State Estimation with Limited Sensing. URL: https://arxiv.org/ abs/1806.06024.

- Fotopoulou M., Petridis S., Karachalios I., Rakopoulos D. A Review on Distribution System State Estimation Algorithms. Applied Sciences, 2022, vol. 12, no. 21, p. 11073.