Оригинал статьи: Механический расчет провода

На сегодняшний день единственной отечественной «законной» методикой механического расчета проводов и тросов являются «Руководящие указания по расчету проводов и тросов воздушных линий электропередачи», утвержденные 11 августа 1964 года, в которых указано: «настоящие РУ составлены в предположении, что провода и тросы подвешены на одинаковых высотных отметках, и не распространяется на особые случаи расчета проводов и тросов (открытые распределительные устройства, большие переходы, участки трассы ВЛ с сильно пересеченным профилем и т.п.)». По мнению автора, предлагаемый в статье метод может стать основой универсальной точной методики механического расчета проводов, тросов, ВОК всех типов для любых условий.

Мищенко В.В., главный инженер проекта отдела электротехнического оборудования АО «Ленгидропроект»

Цель механического расчета провода — обеспечение требований нормативных документов [1] при работе провода в нормальном и аварийном режимах. Выделяются три основные задачи расчета: а) установление формы кривой провисания; б) определение положения произвольной точки этой кривой; в) определение тяжения в произвольной точке провода [2].

Первая задача давно и однозначно решена: провод постоянного сечения, нагруженный равномерно распределенной по его длине нагрузкой (например, собственным весом), провисает в соответствии с уравнением цепной линии.

Уравнение цепной линии в системе координат (рисунок 1) с началом в вершине кривой (точке 0) хорошо известно:

где To — тяжение в нижней точке кривой провисания (в вершине цепной линии); p — равномерно распределенная по длине провода нагрузка.

Тяжение в точке провода, имеющей абсциссу x, можно определить по простой формуле:

Представленные выше формулы (1) и (2) должны закрыть оставшиеся две задачи: определение положения и тяжения в произвольной точке провода, … но «дьявол кроется в деталях».

ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПРОВОДА

Выражения (1) и (2) имеют простой вид потому, что сформулированы в системе координат, привязанной к вершине цепной линии (рисунок 1). Положение вершины кривой провисания (точки 0) в отличие от точек подвеса 1 и 2, положение которых заранее известно, не поддается фиксации. При изменении состояния провода положение вершины кривой провисания постоянно изменяется: происходит смещение точки 0 вдоль цепной линии. В отличие от точек подвеса 1 и 2, которые остаются теми же физическими точками в разных состояниях провода, точка 0 для двух разных состояний провода — это физически разные точки, разнесенные по длине провода. Сформулируем первую особенность следующим образом — при изменении состояния провода отсутствует геометрически и физически постоянная точка отсчета при использовании системы координат, привязанной к вершине кривой провисания провода.

Гиперболические функции, которые используются в (1) и (2), а также в вытекающих из них формулах, не столь распространены в инженерной практике, как тригонометрические, степенные или логарифмические функции. Использование гиперболических функций при расчетах сопряжено с определенными вычислительными трудностями — без калькулятора или таблиц трудно оценить «на коленке» то или иное решение. Современное программное обеспечение позволяет обойти эту проблему, но программа не развивает, а наоборот притупляет инженерную интуицию. Вторая особенность — использование гиперболических функций в явном виде не позволяет построить интуитивно понятную для большинства инженеровпрактиков расчетную модель провода. В этом легко убедиться, обратившись к известной монографии Л.М. Кесельмана [2], в которой достаточно подробно изложена методика точного расчета провода с использованием гиперболических функций.

Стремление получить вычислительно простую и интуитивно понятную методику механического расчета провода стало причиной развития инженерного метода расчета, подробно разобранного в трудах А.А. Глазунова, А.Д. Бошняковича, К.П. Крюкова и Б.П. Новгородцева [3–5]. Инженерный метод построен путем введения разного рода «допущений и предположений», которые упрощают исходные формулы точного метода расчета провода. За простоту расчетных формул приходится платить точностью результатов расчета. В большинстве случаев расчетная погрешность инженерного метода не влияет на принятие грамотного проектного решения, о чем свидетельствуют эпоха массового электросетевого строительства прошлого века на основе инженерного (приближенного) метода. Но в настоящее время, в период широкого распространения доступных математических программ, применение приближенных методов расчета, особенно на сложных объектах (большие переходы, горные линии, многоуровневые пересечения) можно считать необоснованным (экстенсивным) способом капитального строительства. Инженерный (приближенный) метод расчета провода, реализованный в отечественных системах автоматизированного проектирования (САПР) воздушных линий, не соответствует современному уровню развития вычислительной техники и программного обеспечения.

Существует зарубежный САПР [6], который позволяет численным способом найти точное решение задач механического расчета провода. В указанном САПР реализовано несколько расчетных уровней моделирования провода: первый уровень реализует метод «приведенного пролета», на остальных — метод конечных элементов (МКЭ). В руководстве по использованию [6] указано, что большинство практических задач решается на первом (основном) уровне, то есть с использованием метода «приведенного пролета». Реализующие МКЭ уровни не получили широкого распространения из-за кажущейся сложности [6, c. 146–147]. Отечественные пользователи данного САПР часто не подозревают, что их результат получен инженерным (приближенным) методом расчета провода, аналогичным реализованному в отечественном САПР. В инструкции [6, приложение N] дано небольшое по объему и слишком общее описание МКЭ, на основании которого трудно понять и тем более воспроизвести способ реализации МКЭ в данной САПР. Зарубежный САПР [6], реализующий МКЭ, применяется «вслепую»: пользователь решает большинство задач инженерными (приближенными) методами, а в случае использования МКЭ результат не верифицируется, то есть его нельзя проверить другими точными методами расчета.

Еще одной особенностью существующих методов расчета провода является отсутствие единого и однозначного понятия «исходное» состояние провода. В зарубежной (американской) практике это выражается в необходимости выполнять механический расчет провода, исходя из трех условных его состояний: «начальное», «после нагрузки», «после вытяжки» [6]. В отечественной практике аналогичная неопределенность с «исходным» состоянием провода проявляется в необходимости поиска критических пролетов, исходя из его состояния при среднегодовой температуре, при наибольшей нагрузке и минимальной температуре [2–5].

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ «МОНТАЖНОЕ» (ФИКСАЦИЯ ДЛИНЫ ПРОВОДА В ЗАЖИМАХ)

Исторически сложилось, что в качестве «исходного» состояния выбирается одно из состояний, при котором напряжения в проводе достигают максимальных значений либо провод имеет максимальную стрелу провеса. Соответствующие проектные задачи поиска «критических» пролетов и «критических» температур решены А.А. Глазуновым [3]. Нахождение «критических» пролетов — основа систематического расчета провода «Руководящих указаний по расчету проводов и тросов воздушных линий электропередачи», упомянутых в аннотации статьи.

Использование в качестве «исходного» одного из предельных состояний провода — максимального напряжения или максимального провиса — является идеальной схемой и часто не отражает реальную ситуацию подвеса провода с промежуточным «монтажным» значением тяжения. «Монтажное» тяжение должно быть достаточным для соблюдения габаритов до земли или пересекаемого препятствия при максимальном провисе провода. При этом максимальные напряжения в проводе при эксплуатации не должны превышать предельных (нормативных) значений.

Для поиска «исходного» состояния провода Л.М. Кесельман предложил использовать правило наименьшего напряжения [2, с. 162]. Естественным развитием этого правила стала методика выбора исходного режима А.А. Зевина [7]. В предлагаемой методике вводится понятие «длина заготовки провода», то есть длина снятого с опор провода при нулевых напряжениях и температуре. «Длина заготовки провода» используется как промежуточная величина для выбора одного из «исходных» состояний провода: при среднегодовой температуре, минимальной температуре или наибольшей нагрузке.

Развивая идею А.А. Зевина, предлагается использовать «длину заготовки провода» не как вспомогательную расчетную, а как основную величину, которая и определяет исходное состояние провода.

Далее в статье понятие «длина заготовки провода» (Зевин, 2009) заменяется относительной величиной — монтажным удлинением провода δm, которую трактуем аналогично [7], то есть это относительное превышение заготовки провода (длина провода при нулевой температуре и отсутствии напряжений) кратчайшего расстояния между точками ее подвеса в пролете.

Монтажное удлинение провода δm определяет параметры кривой его провисания в пролете (цепной линии) и задается во время монтажа при фиксации провода в креплениях. Режим провода до фиксации его длины (при свободном его перемещении в монтажных роликах) считается монтажным. После фиксации — эксплуатационным.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ЦЕПНОЙ ЛИНИИ

Уравнение (1) определяет положение точек цепной линии в явном виде, то есть координата z представляет функцию координаты x.

Введем параметр t следующим образом:

Согласно (3) параметр t — тангенс угла наклона касательной к цепной линии. Постоянная цепной линии a, равная отношению горизонтальной составляющей тяжения To к погонной нагрузке p, имеет размерность [a]=м, таким образом постоянная a — величина, определяющая только геометрию кривой провисания провода.

Уравнение цепной линии (1) с использованием (3) перепишем в параметрическом виде, когда координаты z и x есть функция параметра t:

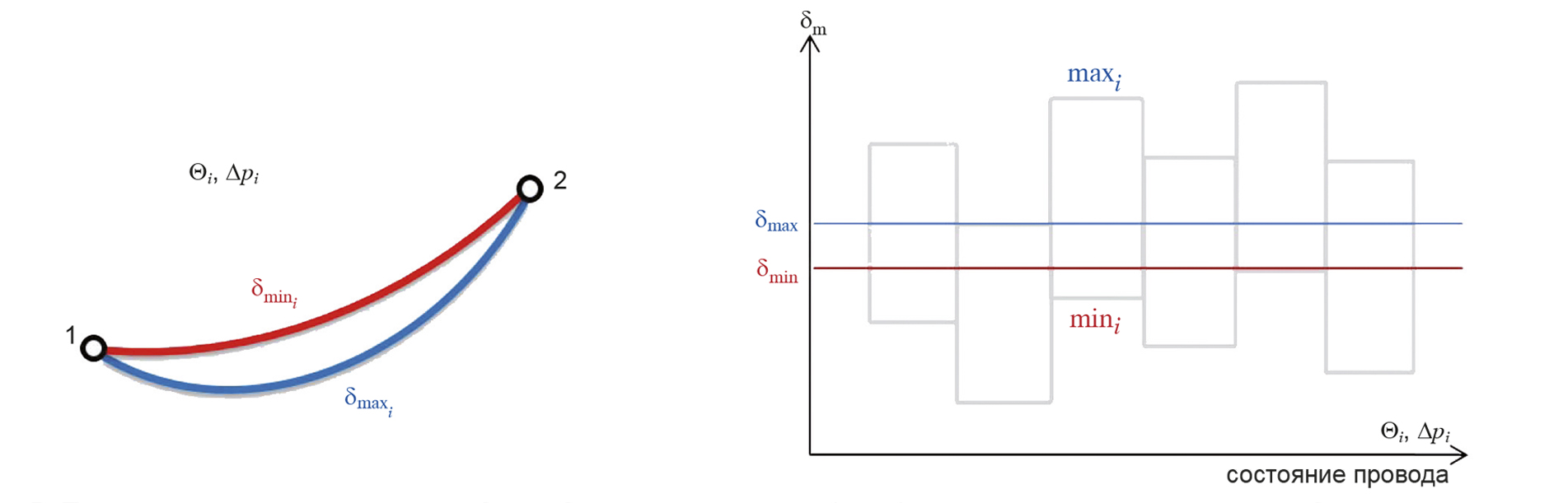

Уравнения (1) и (4) описывают геометрическое положение точек провода в системе отсчета с началом координат в вершине цепной линии, то есть в низшей точке провисания провода. Отмечено ранее, что определить низшую точку кривой провисания затруднительно, а иногда невозможно (например, когда провод расположен полностью на нисходящей/восходящей ветви цепной линии). При изменении состояния провода (температура, нагрузка) вершина кривой провисания меняет геометрическое положение и физически смещается вдоль провода. Целесообразно применять постоянную систему отсчета с фиксированным началом координат, например в одной из точек крепления провода (рисунок 2).

Пусть ta — значение параметра в точке A, совпадающей с началом отсчета, тогда параметрическое уравнение цепной линии примет вид:

Если ввести криволинейную координату s(t), отмеряемую по оси гибкой нити от точки A (рисунок 2), то геометрическая длина провода LAB в параметрическом виде определяется простой формулой:

Тяжение в точке провода с параметром t имеет также простой вид:

Перемещаясь слева направо вдоль кривой провисания провода значение параметра t принимает значения от —∞ до +¥ На кривой провисания, проходящего через точки крепления провода, имеются две характерные точки, значение параметра в которых известно (рисунок 3): to = 0 — нижняя точка кривой провисания (вершина цепной линии); t12 = ∆Z/∆X — точка кривой провисания c максимальной стрелой провеса провода в пролете длиной ∆X и разностью высот точек крепления ∆Z.

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА «НЕРАСТЯЖИМАЯ НИТЬ»

Рассмотрим подвеску провода между двумя неподвижными точками 1 и 2. Взаимное расположение точек крепления задается пролетом X12 и тангенсом угла наклона соединяющей их прямой t12. Тогда превышение точки 2 над точкой 1 составит Z12 = X12 · t12, а кратчайшее расстояние между ними — b12 = X12 · √1 + t212 (рисунок 3).

Расчетная схема «нерастяжимая нить» предполагает неизменную длину подвешенного провода, которая не зависит ни от растягивающих усилий в проводе, ни от изменения его температуры. Очевидно, что для нерастяжимого провода относительное его удлинение δ12 до и после подвески останется постоянным и равным монтажному удлинению δm.

Механический расчет провода по схеме «нерастяжимая нить» состоит в определении параметров кривой провисания провода — цепной линии, проходящей через точки крепления 1 и 2. Для этого необходимо решить систему геометрических уравнений, связывающую известные величины (пролет X12, ревышение Z12 и длину провода L12 = b12 · (1 + δm)) с искомыми величинами (постоянной цепной линии a, параметрами t1 и t2 в точках крепления провода). Разрешающая система на основе параметрического уравнения цепной линии (5) и формулы (6) имеет вид:

Система (8) не требует дальнейших преобразований, чтобы найти искомые величины. Для ее решения достаточно воспользоваться любым математическим пакетом со встроенной функцией решения систем уравнения. На рисунке 4 дан пример решения системы уравнений (8) в широко распространенной программе MathCad при помощи встроенной функции find для решения уравнений и систем уравнений.

Читатели могут самостоятельно проверить возможность быстрого получения расчетного результата без дополнительных преобразований уравнений, а также внеения «упрощений и допущений» в расчетную схему для довольно непростой системы уравнений (8), набрав представленный на рисунке 4 пример на своем персональном компьютере и задавая разные значения исходных данных. Результат впечатляет своей эффективностью.

Получив неизвестные a, t1 и t2 для заданных исходных данных, можно для произвольной точки кривой провисания с параметром t (t ≤ 1 t ≤ t2) решить задачи, указанные в первом абзаце статьи: определить при помощи (5) положения точки в прямоугольной системе координат с началом в точке 1; определить при помощи (6) положения точки в криволинейной системе координат, привязанной к проводу с началом в точке 1; в) определить при помощи (7) тяжение в проводе.

Подставив в (5) значения параметра 0 и t12, получим для данного пролета соответственно положение низшей точки провода и точки с максимальной стрелой провеса.

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА «УПРУГОДЕФОРМИРУЕМЫЙ ПРОВОД»

После подвески провод под действием продольного растягивающего усилия удлиняется. На длину провода также влияет его фактическая температура. Относительное удлинение провода δ12 после подвески представляет собой сумму монтажного δm и упругого удлинения, вызванного тяжением δT и изменением температуры δθ. Длина упругодеформируемого провода после подвески:

Обозначим расчетные характеристики провода следующим образом: q — собственный вес; α — температурный коэффициент линейного удлинения; EF — жесткость провода на осевое растяжение, которая находится как произведение модуля упругости провода на площадь его поперечного сечения. Подвешенный провод испытывает климатические воздействия, характеризуемые величинами: θ — температура провода и ∆p — дополнительная нагрузка, обобщающая ветровое и гололедное воздействие.

Относительное изменение длины провода под действием температуры и тяжения составят соответственно:

где T12 — действующее тяжение — фиктивная величина тяжения, равномерно распределенная по длине провода, относительное удлинение под действием которого будет равно действию фактического неравномерного по длине провода тяжения [8]. В приближенных методах расчета вместо действующего тяжения принимается либо тяжение в нижней точке провода, либо среднее между минимальным и максимальным значениями тяжения. Значение действующего тяжения определяется по формуле:

Формула (11) имеет довольно «грозный» вид, аналогичный формулам точного расчета в [2]. Но, в отличие от [2], это единственная «громоздкая» формула, которая при этом легко реализуется в виде встроенной функции и не влияет на производительность MathCad при численном решении разрешающей системы уравнений, а также на сходимость результата.

Система (8) для нерастяжимой нити объединяет три геометрических уравнения. При переходе к расчетной схеме «упругодеформируемого провода» в системе (8), составленной для схемы «нерастяжимого провода», последнее геометрическое уравнение должно быть заменено на физическое уравнение (9), описывающее упругое деформирование провода под нагрузкой. Температурные деформации относятся к упругим, так как они исчезают при нулевой температуре. Подставляя (10) в уравнение (9), а также добавляя уравнение (11), получим разрешающую систему для упругодеформируемого провода:

Система уравнений (12) также легко решается при помощи математической программы MathCad с использованием встроенной функции find, предназначенной, в том числе, для решения систем нелинейных уравнений. Примеры решения системы (12), аналогичные представленному на рисунке 4 решению системы (8), не приводятся из-за ограниченного объема статьи.

ПРЯМАЯ, МОНТАЖНАЯ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧИ МЕХАНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Система уравнений (12) определяет напряженнодеформированное состояние провода в любом его состоянии: при температуре θ и дополнительной нагрузке ∆p.

Разрешающая система уравнений (12) сформулирована без введения «допущений и упрощений», что характерно для инженерных (приближенных) методов механического расчета провода. Решение данной системы не содержит погрешностей, связанных с введением «допущений и упрощений», приводящих (12) к классическому уравнению состояния провода в виде кубического уравнения [9].

Систему (12) можно условно назвать «уравнением состояния провода» в точной формулировке. Как было отмечено ранее, исходное состояние провода характеризует относительная величина δm — монтажное удлинение провода. Задаваясь значением δm, через решение системы (12) можно определить напряженно-деформированное состояние провода при любом его состоянии: параметры цепной a, t1 и t2 однозначно определяют по формуле (5) положение всех точек провода в пролете, а тяжение в нем — по формуле (7). Используя параметры a, t1 и t2, можно

решить все практические задачи: проверку прочности провода в точках подвеса, определение стрел провеса провода, определение габаритов от провода до земли и пересекаемых препятствий [10].

Изменяя монтажное удлинение провода δm, при решении системы (12) получим разные значения параметров a, t1 и t2, которые в свою очередь определяют разные кривые провисания провода. В наиболее общем случае для заданного состояния провода (заданы температура и дополнительная нагрузка на провод) механический расчет провода заключается в определении параметров двух кривых провисания: прочностной и габаритной (рисунок 5). Верхняя прочностная кривая, которая на рисунке 5 показана красным цветом, соответствует условию максимально допустимого натяжения провода по условию его прочности в верхней точке крепления; в этом случае длина монтажной заготовки провода, а значит относительного монтажного удлинения δm имеют минимальные значения (чем короче провод, тем сильней тяжение). Тяжение в нижней кривой на рисунке 5 ослаблено по отношению к вышележащим кривым, поэтому габаритная кривая (синяя на рисунке 5) имеет максимальное монтажное удлинение.

Если при эксплуатации провода заданное состояние (θ, ∆p) сохранялось постоянным, то подвеску провода можно выполнять с любым монтажным удлинением:

Состояние провода в процессе эксплуатации изменяется. Нормами [1] задается ряд предельных климатических состояний, при которых в подвешенном пролете должны быть соблюдены нормативные требования по прочности провода и габаритам его приближения к земле, сторонним объектам и сооружениям. Область фактически возможного монтажного удлинения провода представляет собой пересечение множеств (13) для отдельных нормативных состояний провода. На рисунке 5 эта область располагается между двумя прямыми. В идеальном случае множество (13) может быть представлено единственным числом, например когда опоры на профиле расставлены строго по габаритному шаблону, построенному для предельно допускаемого тяжения. Ситуация, когда (13) представляет собой пустое множество, говорит о том, что подвесить провод с соблюдением всех требований норм в данном пролете не представляется возможным.

Выбранное при проектировании и зафиксированное при строительстве значение монтажного удлинения провода δm является инвариантом технического решения, который определяет дальнейшее поведение провода после монтажа во всех возможных его состояниях.

Монтаж провода, при котором фиксируется его длина в пролете, выполняется при разных температурах воздуха и, соответственно, провода. Появляется необходимость в монтажных таблицах, которые определяют возможные состояние провода при монтаже из-за изменения его температуры. Очевидно, что монтажные таблицы не нужны, если монтаж провода всегда выполнялся только при нулевой температуре. Тогда единственные значения стрелы провеса и тяжения зависят только от упругой деформации из-за растяжения провода под нагрузкой.

Монтажное удлинение провода δm при проектировании не задается. Косвенно ее значение задается допускаемым напряжением в проводе при одном из состояний провода: при среднегодовой температуре, минимальной температуре или наибольшей нагрузке. По выбранному допускаемому напряжению, используя классическое уравнение состояния провода, рассчитывают монтажные таблицы. Из-за наличия неучтенных систематических погрешностей применение монтажных таблиц, полученных инженерными (приближенными) методами расчета, не всегда корректно: на больших переходах, горных линиях, жестких ограничениях по габаритам приближения и т.д.

Монтажные таблицы, отражающие фактическое поведение провода во всех возможных случаях монтажа, рассчитываются при заданном монтажном удлинении точным методом, используя систему уравнений (12).

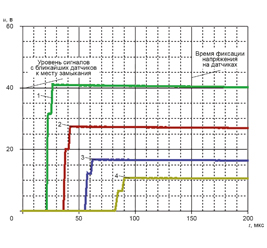

Задачи определения напряженно-деформированного состояния уже подвешенных проводов, также легко решаются с использованием системы уравнений (12). Для этого предварительно определяется монтажное удлинение уже подвешенного провода по результатам дополнительных замеров одним из известных способов (стрелы провеса, положения промежуточной точки, тяжения в точке крепления и т.д.). Для нахождения неизвестного значения δm система (12) дополняется одним или двумя уравнениями, включающими замеренные параметры. Численное решение новой системы выполняется аналогично представленному ранее (рисунок 4).

Все задачи механического расчета провода на основе монтажного удлинения провода и с применением параметрического уравнения цепной линии можно разделить на три типа: прямые, монтажные и обратные (рисунок 6).

УЧЕТ ВЫТЯЖКИ ПРОВОДА ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ

В процессе навивки на барабан провод деформируется: приобретает кривизну. Криволинейное положение провода после снятия с барабана и при отсутствии осевого усилия определяется возникшими в процессе навивки остаточными деформациями материала провода.

Остаточные неупругие деформации, полученные в процессе навивки, задают некую начальную кривизну провода. При монтаже под действием продольного усилия (тяжения) происходит уменьшение его остаточной кривизны — провод выпрямляется после обработки монтажным тяжением. Максимальные эксплуатационные нагрузки превосходят монтажные, поэтому ликвидация кривизны провода, вызванной навивкой его на барабан, под действием эксплуатационного тяжения продолжается. Процесс устранения остаточной кривизны провода, возникшей из-за пластического его деформирования при намотке на барабан, является физической сутью явления, известного как вытяжка провода.

По мнению автора [11], вытяжка провода конечна при постоянных нагрузках и никак не связана с накоплением новых неупругих деформаций из-за ползучести, как принято считать с середины прошлого века под влиянием зарубежной практики: согласно [6] вытяжка провода при постоянной нагрузке продолжается весь период эксплуатации.

Вытяжка провода — это процесс необратимого удлинения смонтированного провода, связанный с устранением остаточных неупругих деформаций, полученных проводом в результате намотки на барабан. После фиксации длины провода в процессе эксплуатации провод приобретает дополнительное неупругое удлинение δpl, которое необходимо учитывать при расчете. Уравнение (9), связывающее физическую длину деформированного провода с геометрической длиной кривой провисания, необходимо изменить следующим образом:

Вызванное вытяжкой неупругое удлинение провода δpl возможно определить, исходя из монтажного тяжения, максимального тяжения при эксплуатации и кривизны намотанного на барабан провода [11]. Решение системы (12), в которой физическое уравнение заменено на (14), определяет напряженно-деформированное состояние провода после реализации вытяжки.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОЧНОГО МЕТОДА МЕХАНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

Представленный в статье метод опирается на понятие длины монтажной заготовки провода [7] и параметрическое уравнение цепной линии [12]. Применение данного метода для решения практических задач показано в [9–11]. По мнению автора, современный уровень развития вычислительной техники и программного обеспечения позволяет широко применять точный метод механического расчета в инженерной практике (для решения задач подвеса проводов и тросов воздушных линий электропередачи). Для этого возможно использовать не только математические программы со встроенными функциями решения систем уравнений (MathCad), но и стандартные офисные приложения (Excel) при соответствующей доработке — создании необходимых пользовательских функций на встроенном языке программирования VBA.

Точный механический расчет позволяет реализовать метод монтажа по длине заготовки провода [2], когда до раскатки провода и его подъема на опоры отмеряется точная длина провода в пролете. Отмер точной длины и оснащение концов провода натяжными зажимами может осуществляться в заводских условиях. Преимущество данного метода монтажа заключается в исключении операции регулирования тяжения, что актуально для сложных условий монтажа (большие переходы, горные линии и т.д.). Регулирование обеспечивается заранее рассчитанной длиной провода, которая учитывает также и неупругое удлинение заготовки провода в результате вытяжки… Есть надежда, что в будущем на отечественных просторах появится пролет длиной более 5376 м.

ВЫВОДЫ

1. В отечественной практике механический расчет провода — это инженерные (приближенные) методы расчета, результаты которых содержат систематические погрешности принятых «допущений и упрощений». В то же время уровень развития вычислительной техники и программного обеспечения позволяет численно решать с минимальными погрешностями задачи механического расчета провода в точной постановке.

2. Точный метод механического расчета провода основывается на длине монтажной заготовки провода [7] и параметрическом уравнении цепной линии [12].

3. В зависимости от определяемых параметров расчетные задачи делятся: на прямые, монтажные и обратные.

4. Расчетная схема конкретной задачи в точной постановке формулируется как система нелинейных уравнений, связывающих геометрические параметры кривой провисания провода (цепной линии) с взаимным расположением точек подвеса и параметрами деформирования заготовки провода после подвеса.

5. Численное решение — математические программы со встроенными функциями решения систем уравнений (MathCad) или стандартные офисные приложения (Excel) при соответствующей доработке (создании необходимых пользовательских функций на встроенном языке программирования VBA). ![]()

ЛИТЕРАТУРА

- Правила устройства электроустановок. 7–е изд. Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. 464 с.

- Кесельман Л.М. Основы механики воздушных линий электропередачи. М.: Энергоатомиздат, 1992. 352 с.

- Глазунов А.А. Основы механической части воздушных линий электропередачи. В 2–х томах: т. 1. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1956. 192 с.

- Бошнякович А.Д. Механический расчет проводов и тросов линий электропередачи. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. 254 с.

- Крюков К.П., Новгородцев Б.П. Конструкции и механический расчет линий электропередачи. Л.: Энергия, 1979. 312 с.

- PLS-CADD (version 16.20) — Power Line System, 2020. URL: https:// www.powerlinesystems.com/newsblog/2020/1/21/version-1620–nowavailable-ewpc8.

- Зевин А.А. Выбор исходного режима при механических расчетах проводов ВЛ // Электрические станции, 2009, № 7. С. 42–43.

- Мищенко В.В. К вопросу определения упругой деформации проводов и тросов // Строительная механика и расчет сооружений, 2021, № 4. С. 31–36.

- Мищенко В.В. Уравнение состояния провода при параметрическом виде цепной линии // Строительная механика и расчет сооружений, 2021, № 1. С. 66–72.

- Мищенко В.В. Прикладные задачи подвеса тяжелой гибкой нити в общем виде // Строительная механика и расчет сооружений, 2022, № 1. С. 59–65.

- Мищенко В.В. Неупругое удлинение проводов воздушных линий электропередачи: теоретическое обоснование «вытяжки» проводов // Строительная механика и расчет сооружений, 2024, № 1. С. 10–19.

- Мищенко В.В. Параметрическое уравнение цепной линии для расчета гибкой нити // Строительная механика и расчет сооружений, 2020, № 4. С. 40–46.