88

релейная защит

а и автома

тика

Характеристика влияния

распределенной генерации на

функционирование релейной

защиты и автоматики

УДК

621.316.9

В

статье

анализируется

влияние

электростанций

распределенной

энергетики

разного

типа

на

функционирование

релейной

защиты

.

Рассматривается

функ

-

ционирование

защит

в

распределительных

сетях

с

многосторонним

питанием

.

Приводятся

основные

задачи

релейной

защиты

и

автоматики

,

связанные

с

раз

-

витием

распределенной

генерации

.

Ключевые

слова

:

распределенная

генерация

,

воз

-

обновляемые

источники

электро

-

энергии

,

распределительные

сети

,

релейная

защита

Keywords:

distributed generation, renewable

energy sources, distribution grids,

relay protection

Онисова

О

.

А

.,

к

.

т

.

н

.,

заведующий

сектором

НИОКР

,

ОАО

«

ВНИИР

»

Г

лобальной

тенденцией

развития

мировой

электроэнер

-

гетики

является

более

широкое

использование

распре

-

деленного

производства

электрической

энергии

наряду

с

изменением

характера

генерирующих

мощностей

—

увеличением

в

их

структуре

доли

возобновляемых

источников

энергии

(

ВИЭ

) [1, 2].

Распределенное

производство

электроэнергии

(

в

РФ

принят

термин

«

распределенная

генерация

»)

предполагает

подключе

-

ние

электростанций

малой

и

средней

мощности

к

распреде

-

лительным

сетям

вблизи

точек

потребления

электроэнергии

.

Приоритетное

развитие

в

большинстве

стран

Европейского

союза

,

в

Китае

,

США

получают

солнечные

и

ветроэлектростан

-

ции

.

В

России

в

настоящее

время

развитие

распределенной

генерации

осуществляется

в

основном

за

счет

создания

круп

-

ными

промышленными

потребителями

собственных

источни

-

ков

электроэнергии

на

базе

газопоршневых

,

газотурбинных

,

дизельных

электростанций

.

Тем

не

менее

,

возрастает

интерес

и

к

использованию

потенциала

возобновляемой

энергетики

:

к

2020

году

планируется

увеличить

долю

электроэнергии

,

про

-

изводимой

с

использованием

ВИЭ

,

до

4,5% [3, 4].

Подключение

в

узлах

сети

электростанций

распределенной

энергетики

создает

«

подпитку

»

места

повреждения

,

влияет

на

распределение

токов

короткого

замыкания

(

КЗ

)

в

сети

в

целом

.

Использование

для

подключения

некоторых

типов

электро

-

станций

элементов

силовой

электроники

(

полупроводниковых

преобразователей

)

приводит

к

качественному

изменению

ха

-

рактера

электрических

режимов

.

По

этой

причине

развитие

распределенной

генерации

(

и

связанное

с

этим

внедрение

в

электрическую

сеть

новых

типов

электростанций

)

требует

оценки

изменения

параметров

электрических

режимов

и

усло

-

вий

функционирования

релейной

защиты

.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НА

БАЗЕ

СИНХРОННЫХ

ГЕНЕРАТОРОВ

ПРЯМОГО

ВКЛЮЧЕНИЯ

Синхронные

генераторы

(

СГ

)

подключаются

к

сети

без

исполь

-

зования

полупроводниковых

преобразователей

:

через

повы

-

шающие

трансформаторы

к

шинам

низшего

напряжения

под

-

станций

или

напрямую

к

шинам

распределительных

пунктов

.

К

таким

электростанциям

относятся

большинство

газотурбин

-

ных

,

газопоршневых

и

дизельных

электростанций

,

применяе

-

мых

в

энергосистеме

России

.

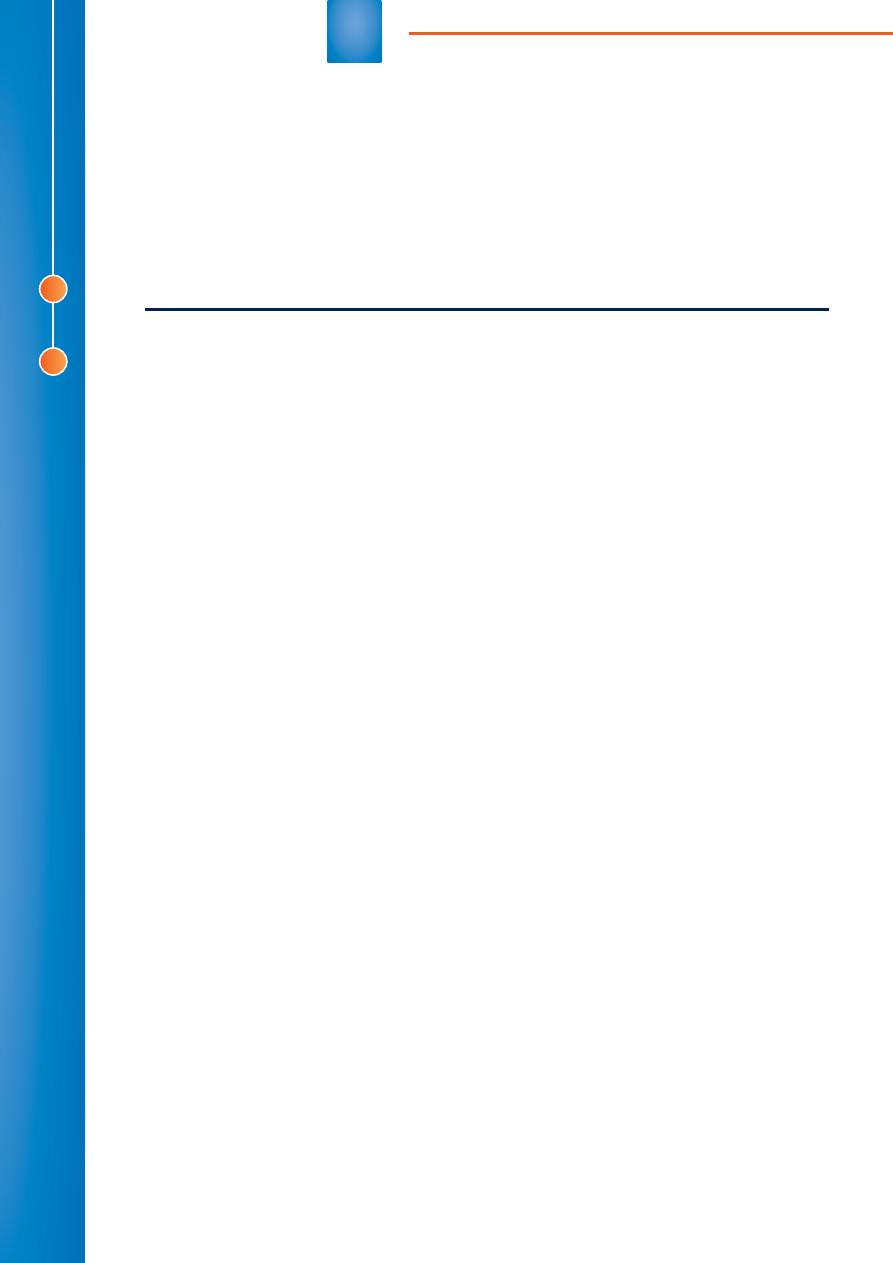

89

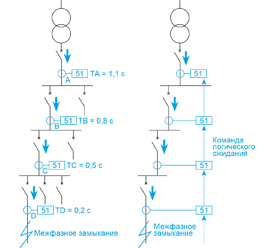

Электростанции

этого

типа

могут

обеспечивать

подпитку

места

КЗ

в

течение

длительного

времени

.

Их

подключение

в

промежуточных

узлах

распреде

-

лительной

сети

(

рисунок

1)

приводит

к

увеличению

суммарного

тока

КЗ

(

I

F

),

перераспределению

токов

КЗ

в

прилежащей

сети

;

при

этом

составляющая

тока

КЗ

от

вышестоящей

электрической

сети

(

I

ЭС

)

умень

-

шается

.

Для

радиальной

схемы

электрической

сети

ее

снижение

можно

оценить

по

аналитическому

вы

-

ражению

:

mod

(

I'

ЭС

)

k Z

2

+

Z Z

f

+

k Z Z

f

K

I

=

—

=

mod

——

, (1)

mod

(

I

ЭС

) (

Z

+

Z

f

)(

Z

f

(1 +

k

e

e

j

) +

k Z

)

где

I'

ЭС

—

ток

со

стороны

вышестоящей

электриче

-

ской

сети

до

подключения

электростанции

в

проме

-

жуточном

узле

;

Z

—

суммарное

сопротивление

до

узла

подключения

электростанции

;

Z

F

—

суммарное

сопротивление

ветвей

от

узла

подключения

электро

-

станции

до

точки

КЗ

(

включая

переходное

сопро

-

тивление

в

месте

КЗ

);

k

e

=

E

Г

/

E

ЭС

—

соотношение

модулей

ЭДС

эквивалентных

источников

электро

-

станции

Г

и

внешней

сети

ЭС

;

—

угол

между

век

-

торами

ЭДС

эквивалентных

источников

электростан

-

ции

Г

и

внешней

сети

ЭС

;

k

=

Z

Г

/

Z

ЭС

—

соотношение

сопротивлений

эквивалентных

источников

электро

-

станции

Г

и

внешней

сети

ЭС

.

Для

предварительных

оценочных

расчетов

удоб

-

но

пользоваться

упрощенным

выражением

:

Z

f

1

K

I

=

mod

1 +

—

·

—

. (2)

Z

+

Z

f

k

Выражение

(2)

не

учитывает

влияние

на

зна

-

чения

токов

КЗ

параметров

предшествующего

КЗ

режима

(

k

e

= 1,

= 0).

Коэффициент

k

в

(2)

прини

-

мается

действительным

числом

,

определяемым

соотношением

модулей

сопротивлений

эквива

-

лентных

источников

электростанции

Г

и

внешней

сети

ЭС

или

обратным

соотношением

мощностей

КЗ

этих

источников

.

Например

,

при

включении

относительно

мощной

(15–20

МВА

)

электростанции

в

«

слабую

»

распреде

-

лительную

сеть

с

уровнем

токов

КЗ

на

шинах

источ

-

ника

ЭС

2…3

кА

(

k

= 0,5…1),

ток

со

стороны

внешней

сети

при

КЗ

на

линии

Л

2

в

соответствии

с

(2)

может

снижаться

в

1,5–1,7

раза

.

Подключение

электростанций

на

базе

синхрон

-

ных

генераторов

прямого

включения

усложняет

обеспечение

чувствительности

защит

вышестоя

-

щей

сети

(

при

металлических

КЗ

в

зоне

резервного

действия

—

на

линии

Л

2 (

рисунок

1),

при

КЗ

через

переходные

сопротивления

в

зоне

основного

и

ре

-

зервного

действия

—

на

линиях

Л

1,

Л

2)

и

может

при

-

вести

к

замедлению

их

действия

,

к

каскадному

дей

-

ствию

(

вышестоящая

защита

срабатывает

только

после

отключения

электростанции

/

снижения

«

под

-

питки

»

от

электростанции

) [5].

На

основе

требова

-

ний

к

чувствительности

применяемых

в

распре

-

делительной

сети

защит

может

быть

дана

оценка

максимальной

мощности

подключаемых

в

проме

-

жуточных

узлах

сети

электростанций

и

,

напротив

,

учитывая

мощность

планируемых

к

подключению

электростанций

,

могут

быть

сформированы

требо

-

вания

к

техническому

совершенству

применяемых

в

распределительной

сети

защит

.

В

общем

случае

подключение

электростанций

на

базе

СГ

требует

изменения

уставок

существую

-

щих

защит

,

введения

направленности

,

совершен

-

ствования

защит

дальнего

резервирования

.

За

-

дачи

построения

и

совершенствования

релейной

защиты

должны

решаться

с

учетом

изменения

ха

-

рактеристик

электромагнитных

и

электромеханиче

-

ских

переходных

процессов

при

подключении

рас

-

пределенной

генерации

.

В

частности

,

необходимо

учитывать

возможность

возникновения

в

распреде

-

лительной

сети

синхронных

качаний

и

асинхронных

режимов

,

скорость

развития

и

частота

скольжения

которых

могут

быть

значительно

выше

,

чем

в

сис

-

темообразующих

и

питающих

сетях

.

Допустимое

время

отключения

КЗ

по

условиям

динамической

устойчивости

параллельной

работы

электростан

-

ций

распределенной

генерации

во

многих

случа

-

ях

составляет

0,2

с

и

меньше

,

что

обусловливает

повышение

требований

к

быстродействию

защит

в

распределительной

сети

.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НА

БАЗЕ

АСИНХРОННЫХ

ГЕНЕРАТОРОВ

С

КОРОТКОЗАМКНУТЫМ

РОТОРОМ

Асинхронные

генераторы

с

короткозамкнутым

ро

-

тором

,

подключаемые

к

сети

напрямую

,

использо

-

вались

в

первых

поколениях

ветроэлектроустано

-

вок

[6].

Эти

электростанции

обеспечивают

подпитку

места

КЗ

в

течение

ограниченного

времени

(

при

-

мерно

первых

двух

периодов

промышленной

ча

-

стоты

).

По

этой

причине

такие

электростанции

,

как

правило

,

не

оказывают

значительного

влияния

на

функционирование

защит

внешней

электрической

сети

.

Однако

могут

возникать

сложности

с

обе

-

спечением

чувствительности

защит

,

установлен

-

ных

со

стороны

электростанций

.

Общепринятой

практикой

[2, 7]

является

применение

в

узлах

под

-

ключения

асинхронных

генераторов

дистанцион

-

ных

и

токовых

защит

,

действующих

без

выдержки

времени

(

то

есть

в

условиях

,

когда

ток

подпитки

от

генераторов

не

успевает

значительно

снижаться

),

а

также

защит

,

реагирующих

на

снижение

напря

-

жения

.

Асинхронные

генераторы

,

кроме

того

,

потребля

-

ют

от

электрической

сети

реактивную

мощность

,

что

приводит

к

дополнительному

снижению

напряжения

в

прилежащих

узлах

и

усложняет

восстановление

нормального

режима

после

возмущений

.

Рис

. 1.

Распределение

токов

КЗ

в

электрической

сети

с

промежуточной

подпиткой

№

5 (50) 2018

90

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

,

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПОЛУ

-

ПРОВОДНИКОВЫХ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

(

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИНВЕРТОРНОГО

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

)

К

таким

электростанциям

относятся

солнечные

элек

-

тростанции

(

фотоэлектрические

установки

),

ветро

-

электростанции

на

базе

синхронных

генераторов

,

ветроэлектростанции

на

базе

асинхронных

генера

-

торов

двойного

питания

и

т

.

п

.

Составляющие

токов

КЗ

от

электростанций

инвер

-

торного

подключения

качественно

и

количественно

отличаются

от

токов

в

сети

с

традиционными

источни

-

ками

генерации

и

в

значительной

степени

зависят

от

параметров

полупроводниковых

преобразователей

,

систем

защиты

и

управления

этими

преобразовате

-

лями

.

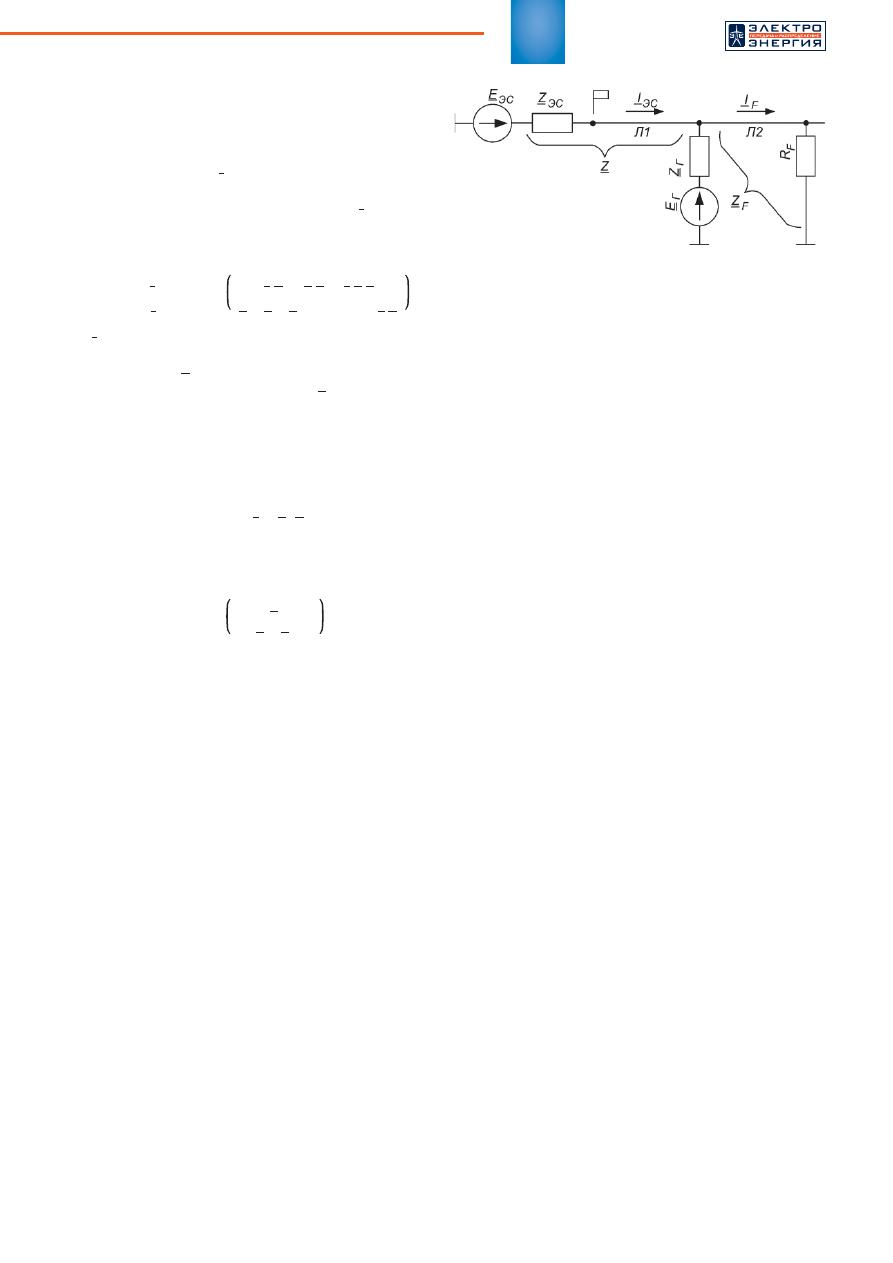

На

рисунке

2

приведена

схема

подключения

к

электрической

сети

ветроэлектростанции

на

базе

асинхронного

генератора

двойного

питания

(

АГДП

).

Обмотка

статора

подключается

к

электрической

сети

напрямую

,

обмотка

фазного

ротора

—

через

полу

-

проводниковый

преобразователь

«

выпрямитель

-

ин

-

вертер

».

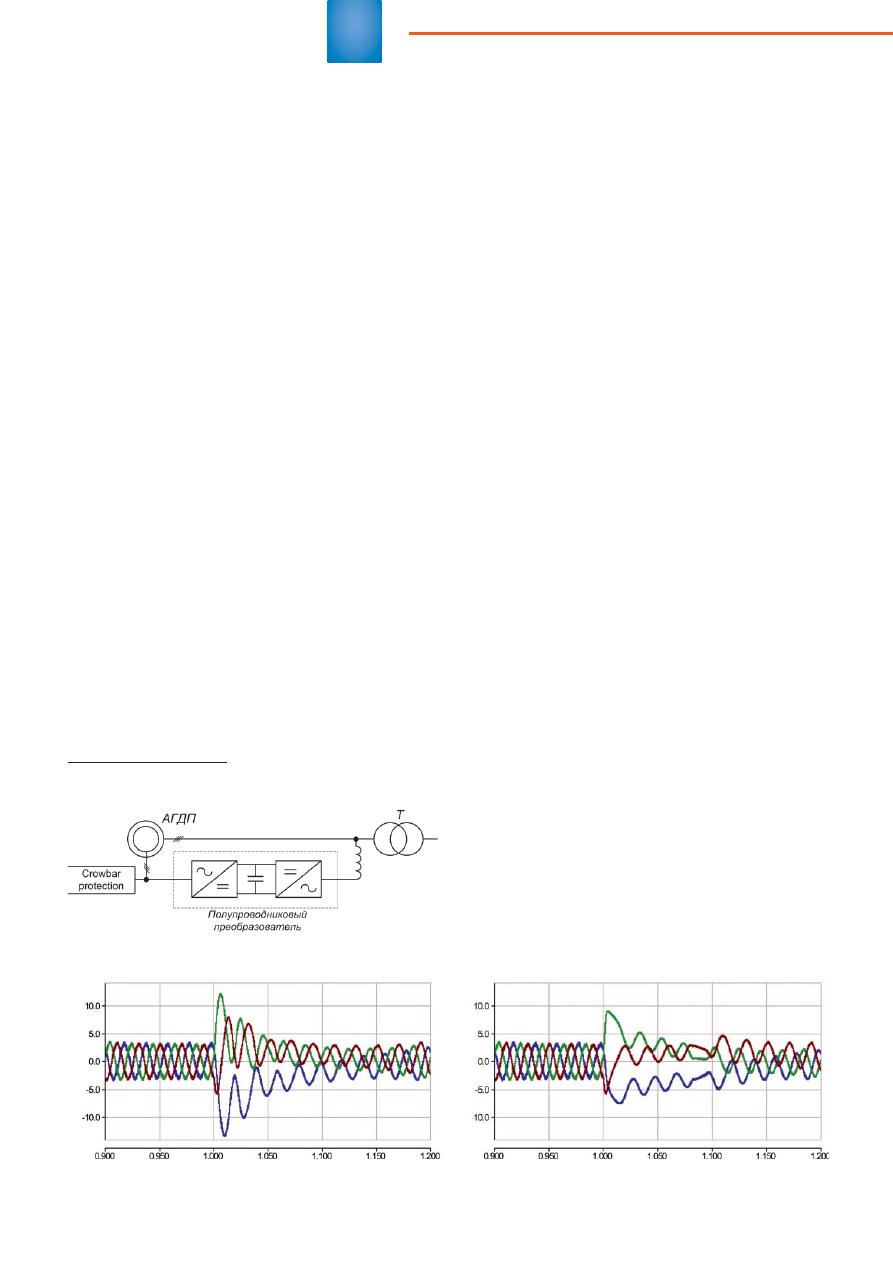

На

рисунке

3

приведены

примеры

токов

статора

АГДП

при

КЗ

на

стороне

ВН

трансформатора

Т

(

остаточное

напряжение

на

шинах

АГДП

— 30%),

полученные

путем

моделирования

.

Начальное

зна

-

чение

тока

определяется

преимущественно

сопро

-

тивлением

генератора

и

превышает

значение

номи

-

нального

тока

примерно

в

4

раза

*;

через

несколько

периодов

промышленной

частоты

ток

снижается

до

установившегося

значения

(

рисунок

3

а

).

Установив

-

шийся

ток

КЗ

обусловлен

наличием

питания

со

сто

-

роны

обмоток

ротора

и

составляет

,

как

правило

,

не

более

1,5

о

.

е

.

от

номинального

тока

генератора

[7].

Следует

учитывать

,

что

близкие

КЗ

,

как

правило

,

приводят

к

срабатыванию

защиты

полупроводнико

-

вого

преобразователя

(

защита

от

перенапряжений

и

тепловой

перегрузки

— crowbar protection —

на

рисунке

2);

при

этом

значение

и

форма

тока

АГДП

изменяются

.

При

срабатывании

защиты

цепь

ротора

замыкается

на

активное

сопротивление

,

величина

которого

,

как

правило

,

на

порядок

больше

активного

сопротивления

ротора

;

это

приводит

к

уменьшению

начального

значения

тока

КЗ

и

уменьшению

времени

затухания

периодической

слагающей

тока

статора

(

рисунок

3

б

).

Токи

от

синхронных

генераторов

,

подключаемых

в

сеть

через

преобразователь

в

цепи

статора

(full-

scale converter — «

полномасштабный

»

преобразова

-

тель

),

как

правило

,

ограничиваются

значениями

,

не

превышающими

1÷1,5

о

.

е

. [7].

При

построении

релейной

защиты

в

сети

с

элек

-

тростанциями

инверторного

подключения

основной

задачей

становится

обеспечение

чувствительности

защит

(

токовых

и

дистанционных

),

установленных

со

стороны

этих

электростанций

,

вследствие

неболь

-

ших

значений

токов

подпитки

.

Кроме

того

,

функци

-

онирование

систем

управления

и

защиты

полупро

-

водниковых

преобразователей

может

существенно

изменять

форму

и

характер

тока

подпитки

;

напри

-

мер

,

в

режимах

несимметричных

КЗ

при

определен

-

ной

настройке

системы

управления

подпитка

может

осуществляться

преимущественно

током

прямой

последовательности

.

Вследствие

этого

при

приме

-

нении

и

настройке

защит

,

использующих

симметрич

-

ные

составляющие

токов

и

напряжений

,

необходимо

принимать

во

внимание

характеристики

функциони

-

рования

защищаемых

электростанций

.

Кроме

того

,

становится

целесообразным

проведение

детальных

исследований

устойчивости

функционирования

ал

-

горитмов

защит

в

динамических

режимах

с

учетом

характера

и

формы

токов

КЗ

,

характерных

для

элек

-

тростанций

инверторного

подключения

.

Электростанции

рассматриваемого

типа

могут

оказывать

значительное

влияние

на

устойчивость

энергорайона

/

энергосистемы

,

обеспечивая

генериро

-

вание

«

реактивного

»

тока

и

,

тем

самым

,

поддерживая

напряжение

в

прилежащих

узлах

сети

.

По

этой

причи

-

не

в

зарубежных

странах

получила

распространение

практика

задания

требований

к

функционированию

подключаемых

электростанций

при

возмущениях

,

в

частности

,

в

виде

FRT (Fault Ride Through) —

кри

-

вых

,

определяющих

требуемое

время

параллельной

работы

электростанции

в

зависимости

от

остаточного

напряжения

в

узле

подключения

[2].

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

И АВТОМАТИКА

Рис

. 2.

Схема

подключения

к

электрической

сети

ВЭУ

на

базе

АГДП

Рис

. 3.

Токи

подпитки

от

АГДП

мощностью

2

МВт

при

снижении

напряжения

на

шинах

генератора

до

30%

от

номи

-

нального

:

а

)

без

учета

действия

защиты

в

цепи

ротора

;

б

)

с

учетом

срабатывания

защиты

в

цепи

ротора

(

время

действия

защиты

—

от

3

до

83

мс

от

начала

КЗ

)

Время

,

с

То

к

,

кА

То

к

,

кА

Время

,

с

б

)

а

)

*

Сравниваются

действующие

значения

периодической

составляющей

тока

короткого

замыкания

.

91

б

)

а

)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

СЕТЬ

С

МНОГОСТОРОННИМ

ПИТАНИЕМ

С

увеличением

числа

подключенных

электростан

-

ций

,

развитием

микросетей

(microgrid)

объектом

за

-

щиты

становится

разветвленная

электрическая

сеть

с

многосторонним

питанием

.

Параметры

режимов

КЗ

в

такой

сети

определяются

конфигурацией

сети

,

типом

и

характеристиками

подключаемых

источни

-

ков

,

распределением

мощности

между

источниками

в

предшествующем

повреждению

режиме

.

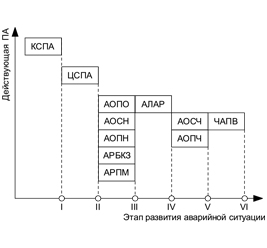

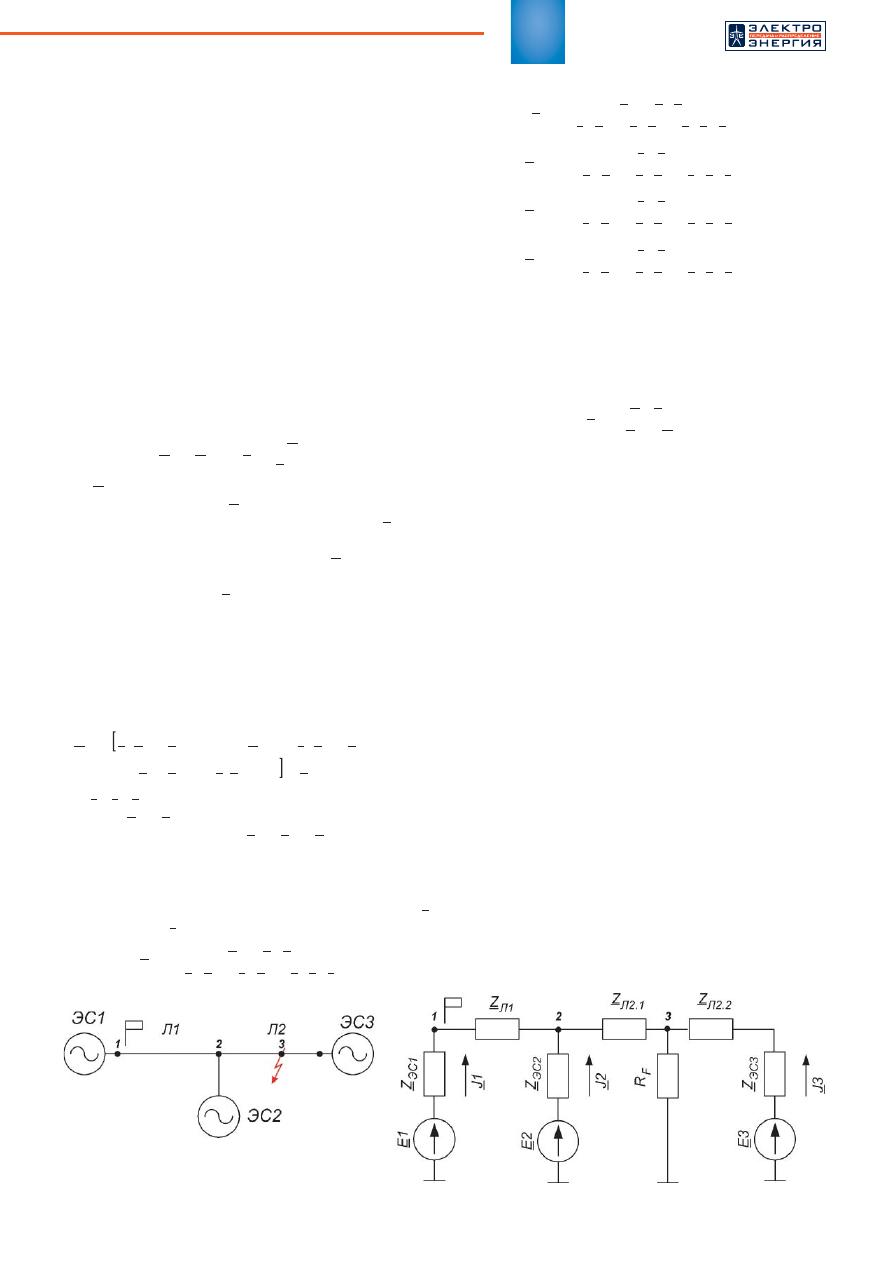

На

рисун

-

ке

4

а

приведена

эквивалентная

схема

распредели

-

тельной

сети

с

тремя

источниками

питания

.

Наличие

источника

в

промежуточном

узле

сети

и

,

следова

-

тельно

,

различие

токов

,

протекающих

по

разным

участкам

схемы

при

КЗ

,

в

общем

случае

не

позволя

-

ет

свести

рассматриваемую

схему

к

двухмашинной

.

Математически

режим

КЗ

в

многомашинной

схе

-

ме

удобно

представить

линейным

матричным

урав

-

нением

:

U

ПР

(

F

)

[

U

] = [

U

ПР

] – [

Z

(

i

,

F

)

]

—

, (3)

Z

(

F

,

F

)

+

R

F

где

[

U

] —

матрица

напряжений

в

узлах

сети

в

режиме

короткого

замыкания

; [

U

ПР

] —

матрица

напряжений

в

узлах

сети

в

предшествующем

режиме

; [

Z

(

i

,

F

)

] —

матрица

взаимных

сопротивлений

между

i

-

м

узлом

сети

и

узлом

короткого

замыкания

F

;

U

ПР

(

F

)

—

значе

-

ние

напряжения

в

узле

короткого

замыкания

в

пред

-

шествующем

режиме

;

Z

(

F

,

F

)

—

собственное

сопротив

-

ление

узла

короткого

замыкания

;

R

F

—

переходное

сопротивление

в

месте

КЗ

.

Схема

замещения

электрической

сети

для

режима

КЗ

на

участке

Л

2

приведена

на

рисунке

4

б

.

Примени

-

тельно

к

рассматриваемой

схеме

с

использованием

(3)

может

быть

получено

аналитическое

выражение

для

напряжения

в

месте

установки

защиты

(

узел

1):

U

(1)

=

J

1

(

Z

(1,1)

(

Z

(3,3)

+

R

F

) –

Z

2

(1,3)

) +

J

2

(

Z

(1,2)

(

Z

(3,3)

+

R

F

) –

–

Z

(1,3)

Z

(2,3)

) +

J

3

Z

(1,3)

R

F

)

/ (

Z

(3,3)

+

R

F

), (4)

где

J

1

,

J

2

,

J

3

—

задающие

токи

узлов

1, 2, 3

соответ

-

ственно

;

Z

(1,1)

,

Z

(3,3)

—

собственные

сопротивления

уз

-

лов

1

и

3

соответственно

;

Z

(1,2)

,

Z

(1,3)

,

Z

(2,3)

—

взаимные

сопротивления

соответствующих

узлов

.

В

выражении

(4)

собственные

и

взаимные

сопро

-

тивления

узлов

определяются

через

элементы

ма

-

трицы

узловых

проводимостей

(

собственных

—

y

ii

и

взаимных

—

y

ij

)

по

следующим

выражениям

:

y

2

23

–

y

22

y

33

Z

(1,1)

=

——

;

y

33

y

2

12

+

y

11

y

2

23

–

y

11

y

22

y

33

y

2

12

–

y

11

y

22

Z

(3,3)

=

——

;

y

33

y

2

12

+

y

11

y

2

23

–

y

11

y

22

y

33

y

12

y

33

Z

(1,2)

= –

——

; (5)

y

33

y

2

12

+

y

11

y

2

23

–

y

11

y

22

y

33

y

11

y

23

Z

(2,3)

= –

——

;

y

33

y

2

12

+

y

11

y

2

23

–

y

11

y

22

y

33

y

12

y

23

Z

(1,3)

= –

——

.

y

33

y

2

12

+

y

11

y

2

23

–

y

11

y

22

y

33

Путем

аналогичных

рассуждений

могут

быть

по

-

лучены

подобные

аналитические

выражения

для

случая

КЗ

на

участке

Л

1.

Сопротивление

,

замеряемое

дистанционное

за

-

щитой

(

реагирует

на

отношение

текущих

значений

напряжения

и

тока

),

установленной

в

узле

1:

U

(1)

Z

ЭС

1

Z

(1)

=

—

. (6)

E

(1)

–

U

(1)

С

использованием

выражений

(4)–(6)

могут

быть

проанализированы

замеры

сопротивлений

в

устано

-

вившемся

режиме

короткого

замыкания

при

варьиро

-

вании

расстояния

до

места

КЗ

,

сопротивления

в

месте

повреждения

,

параметров

предшествующего

повреж

-

дению

режима

(

рассматриваются

симметричные

КЗ

на

участках

Л

1

и

Л

2).

С

целью

иллюстрации

предель

-

ных

возможностей

защиты

изменение

переходного

сопротивления

принимается

в

диапазоне

(0;

∞

);

на

практике

при

выполнении

согласования

защит

пре

-

дельные

значения

следует

принимать

в

соответствии

с

расчетом

(

обычно

единицы

—

десятки

ом

).

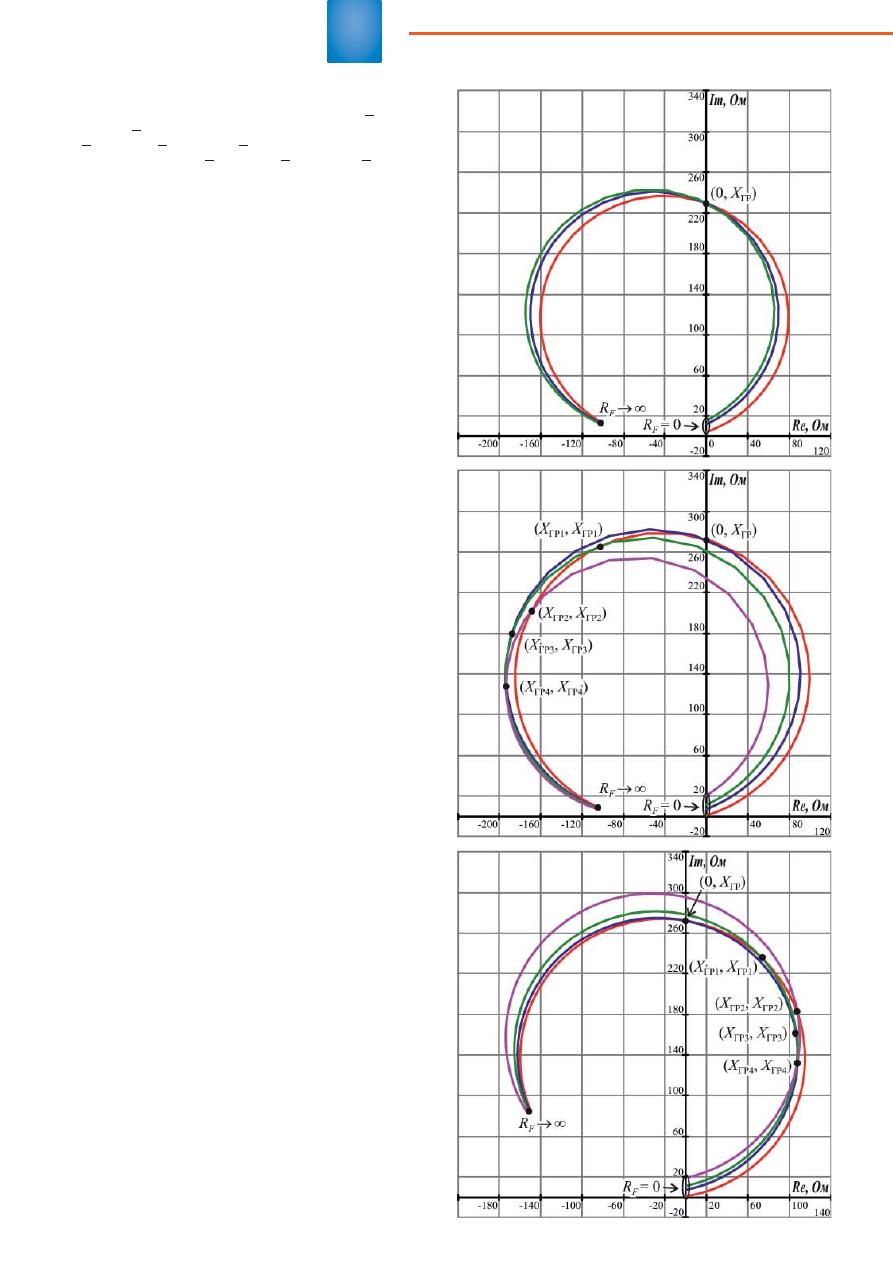

На

рисунке

5

а

(

см

.

след

.

стр

.)

приведены

годогра

-

фы

замеров

сопротивлений

защиты

,

установленной

в

узле

1

при

КЗ

на

связи

«

ЭС

1-

ЭС

3»

при

отключенном

источнике

ЭС

2

в

промежуточном

узле

(

двухмашин

-

ная

система

);

направление

передачи

мощности

—

от

ЭС

3

к

ЭС

1.

Годографы

имеют

две

точки

пересечения

:

точка

предшествующего

режима

(

R

F

→

∞

)

и

граничная

точка

с

координатами

(0,

X

ГР

).

Как

отмечено

в

[8]

проб

-

лема

распознаваемости

места

повреждения

в

двух

-

машинной

системе

имеет

место

при

наблюдении

со

стороны

приемной

энергосистемы

и

характеризуется

невозможностью

различать

КЗ

с

переходным

сопро

-

тивлением

R

1

в

одной

точке

и

КЗ

с

переходным

сопро

-

тивлением

R

2

в

другой

,

если

параметры

обоих

режи

-

мов

соответствуют

замеру

сопротивления

Z

(1)

=

X

ГР

.

На

рисунках

5

б

и

5

в

представлены

годографы

замеров

сопротивлений

с

учетом

источника

ЭС

2

в

промежуточном

узле

.

Годографы

разделяются

на

Рис

. 4.

Схемы

:

а

)

эквивалентная

распределительной

сети

с

тремя

источниками

питания

;

б

)

замещения

электриче

-

ской

сети

для

режима

КЗ

на

линии

Л

2

№

5 (50) 2018

92

два

семейства

:

соответствующие

КЗ

на

участке

Л

1,

имеющие

точку

пересечения

на

оси

ординат

(0,

X

ГР

),

и

соответствующие

КЗ

на

участке

Л

2,

точка

пере

-

сечения

которых

(

R

ГР

i

,

X

ГР

i

)

может

быть

смещена

от

-

носительно

оси

ординат

в

соответствии

с

режимом

работы

источника

ЭС

2.

Из

рисунка

видно

,

что

годо

-

графы

,

принадлежащие

разным

семействам

,

также

имеют

точки

пересечения

.

Приведенные

примеры

наглядно

иллюстрируют

неоднозначность

определения

места

повреждения

,

а

также

усложнение

задачи

построения

защит

в

сети

с

многосторонним

питанием

(

в

сравнении

с

двухма

-

шинными

системами

).

Следует

заметить

,

что

анализ

функционирования

традиционных

дистанционных

органов

(

основанных

на

измерении

текущих

значе

-

ний

тока

и

напряжения

)

предполагает

рассмотрение

семейств

годографов

,

соответствующих

множеству

сочетаний

модулей

и

фаз

ЭДС

источников

.

Обе

-

спечение

требуемых

показателей

технического

со

-

вершенства

защит

с

учетом

возможных

сочетаний

электрических

режимов

не

всегда

практически

ре

-

ализуемо

.

По

этой

причине

актуальными

являются

задачи

совершенствования

защит

с

относительной

селективностью

.

Решение

этих

задач

представля

-

ется

связанным

с

необходимостью

повышения

на

-

блюдаемости

электрических

режимов

и

разработкой

адаптивных

защит

с

расширенной

информационной

базой

,

использующих

информацию

о

параметрах

элементов

защищаемой

сети

,

параметрах

предше

-

ствующего

повреждению

режима

,

состоянии

комму

-

тационных

аппаратов

.

Во

многих

случаях

становится

целесообразным

использование

защит

с

абсолют

-

ной

селективностью

на

основе

обмена

информацией

по

цифровым

или

ВЧ

каналам

связи

.

ЗАДАЧИ

РЕЛЕЙНОЙ

ЗАЩИТЫ

,

СВЯЗАННЫЕ

С

РАЗВИТИЕМ

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ

ГЕНЕРАЦИИ

Развитие

распределенной

генерации

инициирует

решение

ряда

задач

релейной

защиты

и

автомати

-

ки

(

РЗА

).

Это

связано

прежде

всего

с

тем

,

что

к

на

-

стоящему

времени

основные

принципы

построения

РЗА

распределительных

сетей

сложились

с

учетом

«

пассивности

»

распределительной

сети

исходя

из

преимущественно

одностороннего

питания

,

относи

-

тельно

невысоких

требований

к

быстродействию

ло

-

кализации

аварийных

возмущений

и

низкой

наблю

-

даемости

параметров

электрических

режимов

.

Основные

задачи

,

требующие

решения

:

1.

Разработка

типовых

решений

по

построению

РЗА

электрических

сетей

с

распределенной

генерацией

,

регламентирующих

состав

функций

и

базовые

тре

-

бования

к

алгоритмам

функционирования

и

выбору

параметров

срабатывания

устройств

РЗА

.

При

этом

должны

приниматься

во

внимание

тип

и

мощность

подключаемой

электростанции

,

доля

электростанций

в

составе

энергорайона

,

а

также

класс

напряжения

,

схема

и

характеристики

прилежащей

сети

.

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА

И АВТОМАТИКА

Рис

. 5.

Годографы

сопротивлений

:

а

)

при

отключенном

источнике

ЭС

2, E1 = 110e

j

0

,

E3 = 110e

j

45

;

б

)

при

включенном

источнике

ЭС

2,

E1 = 110e

j

0

, E3 = 110e

j

45

, E2 = 110e

j

20

;

в

)

при

включенном

источнике

ЭС

2, E1 = 110e

j

0

, E3 = 110e

j

45

, E2 = 110e

–

j

20

а

)

б

)

в

)

93

2.

Разработка

комплекса

делительной

защиты

и

ав

-

томатики

,

устанавливаемого

в

узле

подключения

электростанции

.

3.

Повышение

технического

совершенства

релейной

защиты

распределительной

сети

:

–

разработка

усовершенствованных

алгоритмов

,

позволяющих

повысить

селективность

,

чувстви

-

тельность

и

быстродействие

защит

распредели

-

тельной

сети

с

учетом

особенностей

распределен

-

ной

генерации

;

–

повышение

устойчивости

функционирования

алго

-

ритмов

защит

распределительных

сетей

при

пере

-

ходных

процессах

(

в

частности

,

при

отклонениях

частоты

,

качаниях

и

асинхронных

режимах

).

4.

Совершенствование

противоаварийной

автомати

-

ки

в

распределительной

сети

(

актуальными

задачами

становятся

ликвидация

асинхронных

режимов

,

раз

-

грузка

/

деление

сети

по

факту

снижения

напряжения

).

5.

Повышение

наблюдаемости

режимов

электриче

-

ской

сети

(

расширение

информационной

базы

релей

-

ной

защиты

).

Развитие

коммуникационной

инфра

-

структуры

распределительной

сети

.

Перечисленные

задачи

должны

решаться

в

рам

-

ках

общей

концепции

развития

распределенной

ге

-

нерации

в

ЕЭС

РФ

с

учетом

характеристик

внедря

-

емых

объектов

генерации

.

Это

позволит

избежать

формального

переноса

на

распределительную

сеть

технических

решений

,

применяемых

в

питаю

-

щих

и

системообразующих

сетях

,

излишнего

услож

-

нения

защиты

и

автоматики

распределительной

сети

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подключение

к

электрической

сети

источников

рас

-

пределенной

генерации

не

только

количественно

,

но

и

качественно

изменяет

характеристики

электриче

-

ских

режимов

.

Влияние

распределенной

генерации

на

функционирование

релейной

защиты

и

автоматики

определяется

главным

образом

типом

подключаемых

электростанций

(

на

базе

СГ

,

АГ

,

АГДП

),

способом

их

подключения

(

прямое

или

инверторное

),

а

также

их

долей

в

составе

энергорайона

.

Развитие

распределенной

генерации

инициирует

решение

целой

группы

задач

РЗА

распределитель

-

ных

сетей

,

связанных

как

с

изменением

подходов

к

построению

и

общих

требований

к

релейной

защите

и

автоматике

,

так

и

с

развитием

алгоритмов

и

аппа

-

ратной

базы

устройств

РЗА

.

Также

требуется

созда

-

ние

соответствующего

нормативного

и

методического

обеспечения

.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Перспективы

развития

мировой

элек

-

троэнергетики

до

2035

года

.

Про

-

гноз

информационного

агентства

по

энергетике

(EIA)

Министерства

энергетики

США

, 2010

год

//

ЭЛЕК

-

ТРОЭНЕРГИЯ

.

Передача

и

распре

-

деление

, 2011,

№

2(5).

С

. 100–105.

2. The impact of Renewable Energy

Sources and Distributed Generation

on Substation Protection and

Automation / CIGRE Working Group

B5.34 Report, 2010, 233 p. [

Влия

-

ние

возобновляемых

источников

энергии

и

распределенной

гене

-

рации

на

релейную

защиту

и

ав

-

томатику

подстанции

/

Отчет

ра

-

бочей

группы

CIGRE B5.34, 2010,

233 c.].

3.

Распоряжение

Правительства

РФ

от

08.01.2009

№

1-

р

«

Основные

направления

государственной

по

-

литики

в

сфере

повышения

энерге

-

тической

эффективности

электро

-

энергетики

на

основе

использова

-

ния

возобновляемых

источников

энергии

на

период

до

2020

года

».

4.

Постановление

Правительства

РФ

от

28.05.2013

№

449 «

О

механиз

-

ме

стимулирования

использования

возобновляемых

источников

энер

-

гии

на

оптовом

рынке

электриче

-

ской

энергии

и

мощности

».

5.

Онисова

О

.

А

.

Направления

разви

-

тия

электроэнергетических

систем

с

малыми

распределенными

элек

-

тростанциями

//

Релейщик

, 2014,

№

4.

С

. 20–25.

6.

Белей

В

.

Ф

.,

Никишин

А

.

Ю

.

Со

-

временные

ветроэнергетические

установки

в

составе

электроэнерге

-

тической

системы

//

Энергия

единой

сети

, 2013,

№

5(10).

С

. 60–69.

7. Molina Zubiri G., Lopez Barba S.,

de la Fuente del Castillo I., Ordunez

del Pino M.A.. Impact on the power

system protection of high penetration

of wind farms technology / CIGRE

Session, Paris, 2010 [

Влияние

внедрения

ветроэнергетических

технологий

на

релейную

защиту

энергосистемы

/

Материалы

сес

-

сии

CIGRE-2010,

электронный

ре

-

сурс

].

8.

Лямец

Ю

.

Я

.,

Нудельман

Г

.

С

.,

Пав

-

лов

А

.

О

.,

Ефимов

Е

.

Б

.,

Законьшек

Я

.

Распознаваемость

поврежде

-

ний

электропередачи

.

Ч

.1.

Рас

-

познаваемость

места

поврежде

-

ния

//

Электричество

, 2001,

№

2.

С

. 16–23.

REFERENCES

1. Prospects for global electric power

industry development until 2035.

Forecast of the Energy Information

Agency (EIA) of US Department of

Energy in 2010.

ELEKTROENER-

GIYa: peredacha i raspredelenie

[ELECTRIC POWER: Transmission

and Distribution], 2011, no. 2(5), pp.

100–105. (in Russian)

2. The impact of Renewable Energy

Sources and Distributed Generation

on Substation Protection and Automa-

tion / CIGRE Working Group B5.34

Report, 2010, 233 p.

3. RF Government edict No. 1-r dated

January 08, 2009 "The main direc-

tions of the state policy in the

fi

eld of

increasing energy ef

fi

ciency of electric

power industry through renewable en-

ergy sources implementation for the

period up to 2020". Moscow, 2009.

(in Russian)

4. RF Government decree No. 449 dated

May 28, 2013 "On the mechanism of

stimulating renewable energy sources

use in the wholesale market for elec-

tricity and power". Moscow, 2013.

(in Russian)

5. Onisova O.A. Directions of develop-

ment for electric power systems with

small distributed power plants.

Re-

leyshchik

[Protection engineer], 2014,

no. 4, pp. 20–25. (in Russian)

6. Beley V.F., Nikishin A.Yu. Modern wind

power plants as part of electric power

system.

Energiya edinoy seti

[En-

ergy of uni

fi

ed grid], 2013, no. 5(10),

pp. 60–69. (in Russian)

7. Molina Zubiri G., Lopez Barba S.,

de la Fuente del Castillo I., Ordunez

del Pino M.A.. Impact on the pow-

er system protection of high pen-

etration of wind farms technology /

CIGRE Session, Paris, 2010.

8. Lyamets Yu.Ya., Nudelman G.S., Pav-

lov A.O., E

fi

mov E.B., Zakonshek Ya.

Power transmission damages detect-

ability. Part 1 Identi

fi

cation of damage

location.

Elektrichestvo

[Electricity],

2001, no. 2, pp. 16–23. (In Russian)

№

5 (50) 2018

Оригинал статьи: Характеристика влияния распределенной генерации на функционирование релейной защиты и автоматики

В статье анализируется влияние электростанций распределенной энергетики разного типа на функционирование релейной защиты. Рассматривается функционирование защит в распределительных сетях с многосторонним питанием. Приводятся основные задачи релейной защиты и автоматики, связанные с развитием распределенной генерации.